發揮土地整治平臺作用 助力鄉村振興戰略實施

馬廣川 魏代忠

[摘要]“鄉村振興”是解決“三農”問題的重大戰略,而鄉村產業、鄉村環境、鄉村人才、鄉村文化、鄉村組織的振興是“鄉村振興”的關鍵所在,這其中鄉村產業振興處于核心地位,產業振興則需要土地資源的有序流動和農村基礎設施的不斷完善,而將土地整治作為一種平臺恰恰具備了支持農村產業振興的潛力,因此土地整治是“鄉村振興”的有力抓手。

[關鍵詞]產業振興;土地整治;平臺效應

[中圖分類號]F321.3[文獻標識碼]A

務農重本,國之大綱,農業事關國計民生。雖然在改革開放后,隨著工業化的不斷推進和經濟結構的不斷優化,農業作為第一產業在國內生產總值中的比重逐年下降,但是農業作為國民經濟基礎性產業的地位沒有動搖,作為提高人民生活水平、保障國家安全的戰略性地位沒有變;我國大多數人口在農村,但農村各種基礎設施不完善,農民收入增長緩慢,生活條件普遍較差,生態環境逐漸惡化,在城市化的背景之下,農村漸趨邊緣化,變成了我國發展最不平衡和充分的地帶。因此在多年“三農”問題解決模式探索的基礎上,我黨于十九大提出了“鄉村振興”的重大戰略。

1 鄉村振興的內在機理

“鄉村振興”是新時代黨和國家站在更高的層面上統籌和解決“三農”問題的行動方針。“鄉村振興”的本質要求是實現鄉村的現代化,是對鄉村政治、經濟、文化、社會、生態文明的全面建設與發展,從而實現“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕”的總目標。

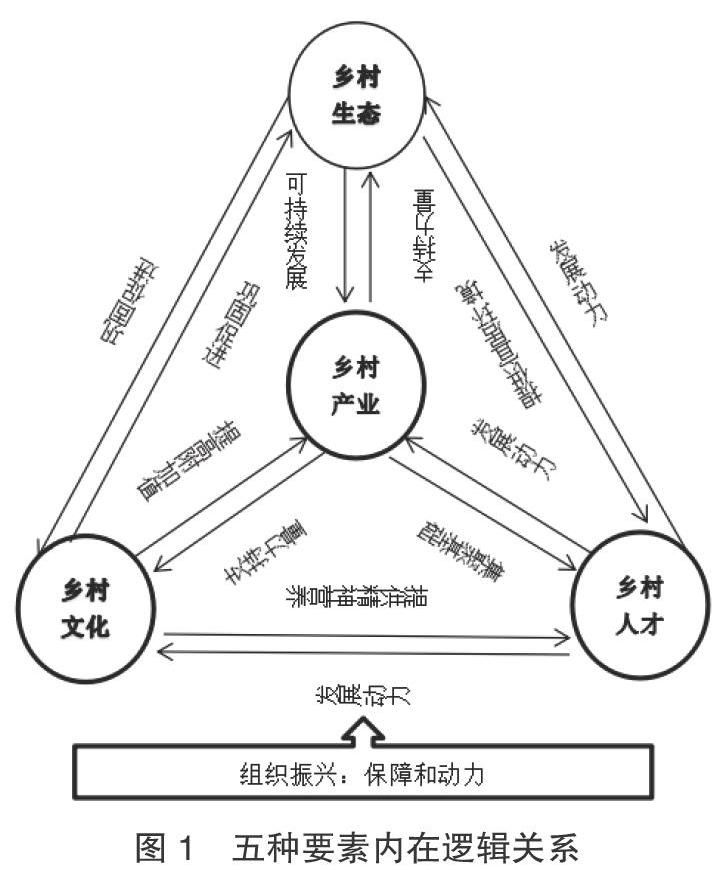

當前,城市化背景之下的中國鄉村,在現有的資源配置及生產方式下,農業現代化發展緩慢,生產能力已經接近于極限,加之發展方式粗放,對環境產生了污染和破壞,進一步壓縮了農業發展的空間;我國農民的產業化素質整體偏低,農業生產效率低下,農民創收困難,使得農民在農村和城市之間搖擺就業,身份的認同感錯亂;農村的老齡化、空洞化日趨嚴重,隨著鄉村產業的凋敝,人才不斷流失,組織漸趨渙散,生活水平與城市不斷拉開距離,在多元化、快節奏的城鎮文化強勢吸引下,傳統的鄉村文化漸趨沒落。因此鄉村產業、鄉村環境、鄉村人才、鄉村文化、鄉村組織是決定著鄉村發展的關鍵因素。這五大因素互為依托,相互作用,是鄉村發展中亟待系統性解決的重要問題。

這其中產業振興是核心驅動力,產業的發展造成了人才聚集的洼地,產業的發展為鄉村環境的整治,鄉村文化的繁榮,

鄉村組織的振興提供了發展動力。我們這里所說的產業,不僅僅是農業,而是激活了鄉村各種優勢所形成的一二三產業融合發展的鄉村產業。產業的發展需要包括以土地為主的各生產要素的高效配置,需要鄉村基礎設施建設的拉動和保障,而土地整治恰好具有解決以上兩種問題的潛力。

2 土地整治的運作特點

土地整治是指為滿足人類生產、生活和生態功能需要,依據土地整治規劃和其它相關規劃,對未利用、低效和閑置、損毀和退化的土地進行綜合治理的活動,是土地開發、整理、復墾、修復的統稱。

土地整治的本質是“對人地關系的再調適”:通過相應的工程手段和政策調配,提高土地利用效率和效益、保障國土資源永續利用、改善生產、生活、生態環境,促進人與自然協調發展。

30多年的發展,使我國土地整治從單純工程實施,到確立“山、水、林、田、湖,是一個生命共同體”的指導思想;從僅注重補充耕地等幾個指標,到全域規劃、全要素整治;從主要國土部門推進,到多部門聯動;從僅解決土地問題到“土地整治+”的功能溢價。目前,土地整治業已發展成為一個完備的項目體系。

2.1 土地整治內涵豐富

土地整治從內容上看涵蓋了“山、水、林、田、湖、路、村、礦”等各個方面,整治對象包含未利用地、農用地、建設用地和土壤、水、植物等自然生態,涉及經濟、社會、自然環境等多個領域,整治空間橫跨生產空間、生活空間、生態空間,具有涉及范圍廣、整治空間大、時間跨度長、各類要素齊全等特點。

2.2 土地整治外延廣泛

土地整治從政策層面看主要涉及土地開發整理、高標準農田建設、地質災害治理、綠色礦山建設、城鄉建設用地增加掛鉤、歷史遺留工礦廢棄地復墾利用、城鎮低效用地再開發、低丘緩坡未利用地開發、小型農田水利工程、百萬畝土地整治工程、農業綜合開發工程等相關政策;輻射農業、農村、農民范疇的方方面面。

3 土地整治的平臺效應

土地整治從功能上看,土地整治是對國土空間的重新規劃,可以有效增加農用地面積,特別是耕地的面積;可以通過土地的平整、土壤的改良,各種水利設施和農田道路的修筑,提高耕地的質量,為農村第一產業的發展提供保障。可以通過科學規劃,拆舊建新,集約節約利用農村土地,改善村內的基礎設施,保護村莊的環境和文化,為農村第二、第三產業的發展夯實基礎。

土地整治從作用上看,在提高農用地利用效率的同時,還可以提高城鄉建設用地的利用效率及城鄉之間的生態環境,從而在城市與鄉村間架起一道橋梁,能夠統籌調整國土空間結構,便利于工業反哺農業、城市支援農村,進而可以改善城鄉二元結構,達到促進城鄉融合發展的目的。

土地整治從效益上看,既有公共項目特征,又有商業項目特點。項目的落地優化了鄉村土地利用結構,完善了鄉村基礎設施的建設,保護和改善了鄉村的環境,為廣大農村居民提供了公共服務和公共產品,具有公共項目的特征;同時按照有關政策標準,在項目通過驗收后,項目的實施者獲得了相應的指標,可以通過市場行為獲取一定的收益,具有商業項目的特點。

通過以上論述筆者認為土地整治作為一種工程技術,它可以直接作用于鄉村,影響鄉村的生產、生活和生態空間;土地整治作為一種政策手段,已經運行了二十余年,其可靠性高,效益顯著,而且伴隨我國社會經濟的發展,該政策也在不斷的演進和完善中。因此土地整治作為一種平臺是“鄉村振興”的有力抓手。

4 建議和展望

4.1 高站位規劃

建議從“鄉村振興”的大戰略出發,從具體村的具體情況著手,詳細設計各種城鄉規劃。以土地利用總體規劃為引領和藍圖,以做好土地整治規劃,生態環境規劃,農業發展規劃,美麗鄉村規劃,村莊道路、水利等各涉農規劃的銜接與融合為抓手;在保證耕地數量不減少,質量有提高的基礎上,為鄉村一二三產業融合發展,統籌提升農村生產、生活、生態空間,提供長遠的、高水平的規劃方案,從而促進鄉村土地資源要素有序流動,激活鄉村內在的各種優勢,為“鄉村振興”注入活力,增強動力。

4.2 強化政策配套

要根據目標村鎮“鄉村振興”的實際需要,利用土地整治的平臺效應,進一步對整合涉農工程項目予以支持。建議土地整治多采用農用地和農村建設用地綜合整治的方式,并優先將農村生態環境整治、農村住房改造、美麗鄉村建設、農村交通水利設施等涉農項目,安排在土地綜合整治范圍內立項,系統整合自然資源、農業農村、住建、發改、交通等相關部門涉農政策和資源,進行捆綁使用,使各個部門能發揮各自優勢,五指成拳集中發力,從而提高統籌推進農村土地綜合整治資金和政策保障的能力,成為推動“鄉村振興”的強力工具。

[參考文獻]

[1] 林峰.鄉村振興戰略規劃與實施[M].北京:中國農業出版社,2018.

[2] 薛蒙林.剖析“三農”問題的內外部邏輯——“三農”問題的實質及解決之道[J].農村經濟,2013(1):104-108.

[3] 毛志紅.從耕地保護走向生命共同體建設:從藍皮書看土地整治實踐與創新[N].中國國土資源報,2016-12-29(005).