教師也要擇時“系統升級”

肖麗梅

摘 要:眾所周知,電腦軟件版本過低時就要及時更新升級,才能贏得市場。教師的教學方法也需要不斷更新,擇時“升級系統”,與時俱進,課堂教學才會永遠充滿生機和活力;課堂教學要不斷改進,從原始版躍到升級版,探索適合學生的教學方式,才能提高課堂效率。

關鍵詞:教學方法;原始版;升級版

中圖分類號:G623.5 文獻標識碼:A 收稿日期:2019-08-16 文章編號:1674-120X(2019)31-0065-01

案例一:植樹問題

原始版:用公式法解決問題。分兩種情況,第一種是在非封閉圖形中,①兩端都植時:棵數=段數+1;②兩端都不植時:棵數=段數-1;③只植一端時,棵數=段數。第二種情況是在封閉圖形中,棵數=段數。

升級原因:公式法使簡單問題復雜化。原來筆者總認為用公式法解決植樹問題嚴謹、周密、可靠,有一天解答了這道題:修一條長120千米的公路,如果每20千米由一個路隊負責,一共需要多少個路隊才能修完?學生列式為:120÷20-1或120÷20+1。于是,筆者靜下心來反思:學生錯誤的主要原因是生搬硬套公式。

升級版:畫圖分析法。只需重點引導學生畫圖分析 “只植一端”這一種情況,其余幾種情況不用再畫圖就能快捷地找到答案。例如,在一條長120米的小路一旁植樹,每隔12米植一棵,只在路的一端植,另一端不植,一共需要多少棵樹?筆者嘗試引導學生先畫圖分析。

不植? ?第1棵 第2棵? 第3棵? 第4棵? ?……? ? ? 第10棵

實踐證明,畫圖法幫助學生直觀形象、輕松自然地解決了問題。畫圖在學生以后的數學學習中會經常用到,可以說是一個終身受益的通用法寶。

案例二:雞兔同籠問題

在一個裝有雞和兔的籠子里,數頭有12個,數腳有32只,則雞和兔分別有多少只?

原始版:用假設法解決問題。假設法解決雞兔同籠問題的公式為:其中一種動物的只數=腳的總數量的相差量÷單只動物腳的數量的相差量。教師需反復強調:假設全是甲動物,則先計算出來的一定是乙動物的數量。

升級原因:筆者原來認為用假設法是解決雞兔同籠的最佳方法,簡潔、穩妥。但在下面一次練習課中,學生的表現讓筆者開始反省。

(1)有2元和5元紙幣共12張,合計39元,則兩種面值的紙幣各有多少張?

(2)在一個裝有雞和兔的籠子里,雞比兔多4只,腿38條,則雞、兔各有多少只?

學生面對像第1題這種無明顯雞、兔類動物的簡單變式題和像第2題這類稍復雜的變式題時,無從下手,難于動筆。顯而易見,導致學生束手無策的主要原因是教師的教法太呆板,這樣只能培養出會解答簡單問題的機器,只要把題稍微變式,他們就會像丈二和尚——摸不著頭腦。

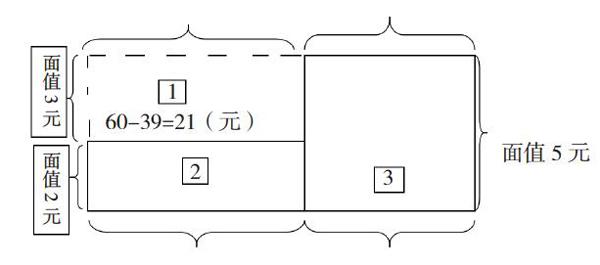

升級版:建立數學模型解決問題。凡是表達兩個數量相乘的積都可以建模為用長方形面積圖來表示,像上面第1題這種無明顯雞、兔類動物的雞兔同籠簡單變式題,筆者嘗試引導學生用建立數學模型的方法來解決問題。(參見下圖)整個大長方形的面積(即圖1+圖2+圖3的面積和)表示假設面值都是5元的紙幣時(也就是圖中大長方形的寬),總金額是12×5=60(元)。而圖1小長方形的面積表示這部分的金額是60-39=21(元),且它的寬很容易知道是5-2=3,那么它的長=面積÷寬,即21÷3=7(張),也就是面值為2元的紙幣實際張數是7張,則面值為5元的紙幣實際張數是12-7=5(張)。檢驗:實際總金額為5×5+2×7=39(元),符合題意。

2元紙幣:21÷3=7(張)? ? ?5元紙幣:12-7=5(張)

這樣下來,學生再解決這一類問題時,就可以做到 “茶壺里煮餃子——心中有數”了。

參考文獻:

[1]余文森,劉冬巖.有效教學的基本策略[M].福州:福建教育出版社,2013.

[2]楊慶余.小學數學課程與教學[M].北京:高等教育出版社,2004.