與戰爭同生:民國時期遺產稅的特殊經歷

●王武林

皇糧國稅,天經地義;生老病死,自然規律。能把這兩者結合起來的,唯獨遺產稅。古人視死如生,厚葬文化根深蒂固,死者生前一部分產業會以殉葬品的形式變成其在另一個世界的財產。同時,其留在世間的財產,無論多寡正負,皆包含了生者對逝者的寄托之情。在“子承父業”“父債子償”的觀念下,民國之前向無此稅,這不僅與社會認知相悖有關,而且可供納稅的群體在權力的干預下無法延伸至權勢階層,最終負擔依舊會落在百姓頭上,難以繞開“黃宗羲定律”的怪圈①。直到經歷了“未有之變局”,大廈的傾塌摧毀了君臣子民的架構,平等與自由得以傳播,學習西方現代財稅體制的浪潮成為時代主題的重要一部分。時受德國社會政策學派②的公正稅收原則和民主先驅孫中山倡導的“節制資本”原則廣泛傳播的背景下,遺產稅在民國從理論走向了實踐。

20世紀20年代前后,遺產稅這一舶來品已為世人知曉,因與傳統文化沖突,長期爭喋不休,甚至連外國顧問也參與進來,但討論范圍僅局限在該稅種存在的合理性上,對制度、原則、設計等考究淺嘗輒止,期間所列條文法規十分粗簡。20世紀20年代末期,受時局影響,遺產稅的研究明顯加快,遺產稅最終的可行性成為這一時期的關注焦點,抗日戰爭的爆發又縮減了遺產稅的落地時間。1940年,遺產稅在客觀條件并不完備的直接稅體系中施行開來,雖未成為當局設想的主干稅種,但成績相對可觀。目前,對民國遺產稅研究的文獻多集中在思想制度和財稅原則上,但對待開征后取得的效果評判論調不一。本文擬梳理民國時期有關遺產稅的發展進程,統計遺產稅征收過程中的各項數據,立足特殊的時代背景,對民國遺產稅開征效果進行淺析。

一、對遺產稅概念的早期認知

早在封建時期,南宋就出現過針對以繼承為目的的財產變更遺囑稅,這實質是一種契約官認的印花稅,在形式上已經是略有遺產稅性質的稅種。1840年鴉片戰爭之后,兩江總督劉坤一與湖廣總督張之洞曾聯合會奏三道變法折,其中張之洞特別談及了遺產稅,并以英國成功經驗為例,但“產業本廉、勢不能多,稍為從寬”的措辭反映其對待遺產稅的態度謹小慎微。這兩次大抵是封建時期出現過的比較正式的遺產稅概念。

受體制和文化的影響,封建時期所謂的“遺產稅”僅僅是從封建國家層面拓寬財政收入,紓解臨時性財政危機邊緣之法。即使南宋付諸實踐,涉及范圍也僅僅是遺囑繼承的方式,對自然繼承并無約束力。傳統的宗族結構和倫理型政治使遺產稅游離于稅與費之外,國家公共權力的介入程度十分有限。

北洋軍閥執政時期,官員中周學熙最早主張將遺產稅納入開征新稅的方案之中,其認為“今日所最宜注意者,則在于印花、遺產、所得三種之新稅”,推行順序應將遺產稅置于印花稅、所得稅之后。法國顧問鐸爾孟認為遺產屬于“儻來之物”,并不是勞動所創造的財富,“抽取什一以供國家之用,當無不樂從者”,同時還斷定在中國如今的情形下,此稅“無窒礙難行之處”。他的觀點得到了時任財政部次長章宗元的認可,稍后章便效法美、日之法規,在鐸氏的《遺產稅說帖及略例》八條的基礎上擬具了《遺產稅征收條例(草案)》,這應算是中國最早的遺產稅立法。

1915年《遺產稅征收條例(草案)》擬定之后,袁世凱于同年12月12日宣布恢復帝制,隨后護國戰爭爆發,袁在次年病死,政局開始動蕩不安,北洋政府喪失了穩定的政治環境。對于強烈依附于政治的遺產稅,民間雖尚存討論,但在實踐層面卻早已畫上了句號。

1927年“東北易幟”,政局稍穩,遺產稅再次進入政府的討論范圍,期間多有遺產稅的相關文件出現,但1930年10月由美國顧問甘末爾主導的一份《稅收政策意見書》將遺產稅開征希望摧毀殆盡,其直指“中國關于家族及商業之觀念習慣及產業之登記制度,均與西方各國不同,即使中國今日實行遺產稅之征收,亦必無何成效也。”③意見書發布后,相關產業開始附和,如華資銀行業以治外法權為論調擔憂開征遺產稅會導致大量財富流入租界和外資銀行,此后的兩年里,遺產稅討論漸漸減少,期間只有一條關于遺產稅的消息且無具體內容,財政部與孔祥熙的態度亦變得消極。

1929年后,全球性的經濟危機、“中原大戰”、長江洪災、“九一八”事變接連發生,國民政府財政狀況江河日下。在1929年至1931年短短的三年時間內,財政赤字便從8000萬元(文中單位“元”皆為法幣單位)飆升至2.17億元,擴大了將近三倍,政府不得不再次考慮加征新稅的想法。

1934年5月,國民政府的第二次全國財政會議成功召開,財政部遽亟擬定了《遺產稅法(草案)》,措辭“早日施行,從速計議”,并在1936年2月的第二次全國財政會議的決議中通過。同年12月2日,《遺產稅原則》在國民黨中央政治會議中又獲通過,后經報送審議,迅速完成了立法程序。而后突發的西安事變和盧溝橋事變迫使立法院停會,遺產稅的開征便再次功虧一簣。

二、民國時期遺產稅實踐的回顧

(一)開征與崩壞

1937年抗日戰爭全面爆發,稅源地區域迅速縮小。在稅制結構上,中央財政又倚重間接稅,稅收本身遂不免有畸形發展之嫌。國民政府財政支多收少的局面開始加劇。

支出上,戰前財政赤字多在支出總額的10%-20%之間,后期至多40%,而戰時,財政赤字多在70%以上,最高值一度達到87%左右。歲入上,若以1936年為基期,關、統、鹽三大主體稅種在1937-1939年內分別下降了62%、79%和81%。鑒于時局背景,“節流”幾無可能,“開源”還尚存希望,那么擴大直接稅體系,使富人多交稅用以支援抗戰的方法得到了許多專家學者的認同。1938年,國民政府在短短3個月時間內連續公布了《遺產稅暫行條例》和《遺產稅暫行條例實施細則(草案)》兩個正式文件,遺產稅正式落地實施。此時距周學熙1912年向參議院報告財政施政方針時提出開征遺產稅的主張已有26年之久。

該暫行條例將最受關注的遺產稅起征點定位在5000元,加征累進稅率的起點為5萬元,這與國民政府早期對遺產稅的規劃基本一致。稅率上采用了比例和累進相結合的方式。

同時,為完善征收原則和依據,國民政府后又陸續頒布了《遺產稅暫行條例施行細則》《遺產評價委員會組織規程》《遺產評價規則》和《各地鄉鎮暨警察機關向遺產稅征收機關填報人口死亡暫行辦法》等多項補充內容。

1945年秋天,抗日戰爭勝利后,國民政府構建起關稅、鹽稅、貨物稅、直接稅四大系統,整個資本主義近代的財稅體制框架推進良好,值此背景,遺產稅立法工作順利推行。1946年4月,國民政府公布《遺產稅法》及施行細則④,中國歷史上第一個關于遺產稅的正式立法誕生了,這次立法較多地借鑒了以往的實踐經驗,在原有遺產稅各項條例和草案的基礎上充實完善,最終肇建成一部由國民政府主導的小稅種法案。

該法案跟戰時的《遺產稅暫行條例》相比,表現出國民政府在對待遺產稅的態度上有所嬗變,意圖從財政籌集的單軌方向過渡到財政籌集和稅制長期建設的雙軌方向。法案提高了免征的額度和稅率,將起征點設為100萬元,200萬元以下區間一律按1%征稅,200萬以上的邊際稅率從2%一直遞增至5%,最高加征稅率超過60%;擴大了免稅和扣除的范圍,甚至連喪葬問題和農業免征問題都作出了詳實的規定;同時還改進了征收的程序,加大了逃稅的處罰。

與《遺產稅暫行條例》相比,該法案將最低納稅點從戰時的5000元調整至100萬元,擴大了近200倍,這項舉措反映了當局制定該法律時考慮到了通貨膨脹的因素,但對比這兩次遺產稅起征點施行時的物價水平,1946年后的遺產稅已經背離了“節制資本”的初衷。

筆者僅選取當時經濟水平較領先的上海市物價水平作為對比,并以1936年為基期。1938年《遺產稅暫行條例》施行時,上海的物價水平為142.6,而當1946年《遺產稅法》施行時,上海物價水平已經高達519900,前后相差竟達3646倍之多,而遺產稅起征點僅僅擴大了200倍,遺產稅稅負已經落在了一般民眾的頭上。盡管《遺產稅法》中免稅情況等規定較之以前更為詳細,但起征點的實質性提高使得其他細則有粉飾之嫌,因起征點不僅對征收面的影響較之其他細則更為劇烈,而且更深層次上起征點是征收過程中防止腐敗的彈性緩沖區。

1948年1月起,內戰加劇,國民政府連連敗退,國統區面積迅速縮小。與此同時,法幣的劇烈貶值使得《遺產稅法》中制定的各項累計加征金額大幅縮水。在“獎勵自納、減輕稅率、加重處罰”的原則指導下,國民政府財政部又擬具了《遺產稅法修正草案》⑤。期間為挽救危機,同年8月19日又鬧劇般地發行金圓券。金圓券發行7天后,《整理財政補充辦法》粉墨出臺,對遺產稅的免稅額度、費用扣除額度、稅率級數等細節作了一些調整,將遺產稅的起征額定為2萬元金圓券,也就是合法幣600億元⑥。如此高的起征點幾乎使得所有人都在免征之列,遺產稅征收名存實亡。

1949年7月3日,國統區政治、經濟局勢已經崩潰,金融系統紊亂到了極點。國民政府公布了《銀元及銀元兌換券發行辦法》,規定廢止金圓券。并在9月7日再次公布《修正遺產稅法》,將起征點改為5000銀元。只是此時的國民政府內部已是混亂不堪,各行政管理部門名存實亡,再也無力保障財政大局的穩定。隨著中國共產黨領導的人民解放軍將國民政府徹底推翻,自1948年來在幾近崩潰的經濟環境下不斷修改遺產稅法案和條例的鬧劇最終劃上了休止符。

(二)架構與困難

戰爭的緊迫性和財政的危機性大大擠壓了遺產稅架構的設置時間,在沒有本土經驗可循的基礎上,當局艱難前行。

實際上,在國民政府正式征收遺產稅之前即有繳納遺產稅的個案,只是并非由國民政府征收。例如1931年的中國籍女子羅迦陵為繼承丈夫哈同的遺產需要向英國繳納高達1700萬的遺產稅。國民政府的第一筆遺產稅收入,則由1940年廣西大學校長馬君武之子繳納。征收首年,由直接稅處第二科掌管遺產稅的事務。在用途上,政府多遵循當時西方之規定,要么補助教育或慈善機構,要么全部或一部分移交給地方政府。1941年的《財政收支系統法》中就含有將遺產稅用作教育經費、保育救濟事業和鄉鎮產業基金用途的規定⑦。后又經歷了并入營業稅、成立直接稅署⑧、更改稅收分配等事件,遺產稅的架構才逐漸穩定下來。

遺產稅與國民政府戰時推行的直接稅制度、公庫制度、專賣制度等,成為戰時財政制度的基礎。特別是直接稅的創立,成為稅制史的一個重要分水嶺。在這次變革中,高秉坊對中國的直接稅乃至遺產稅的推動起著至關重要的作用,在較為困難的形勢下,完成了直接稅體系的建設,設置了專職的征收機構,培養了一批直接稅征收方面的人才⑨。總體而言,抗日戰爭時期,國民政府在推行遺產稅時采取漸進政策,注重稅源調查,加大宣傳力度,逐步取得了明顯成效。因該稅種的特殊性,征收過程中也暴露了包括瞞報人口死亡、稅源分散、征收力量薄弱在內的諸多制約因素,同時也因數額核實困難(“虞洽卿”案)、豪強抵制(“馬空凡”案、“安晦生”案)、權貴免征(“林森”案)、內部舞弊等,造成大量稅款流失和漏征。同時國民政府受治外法權約束,有意回避了對在華外國人和租界居民的征收問題。正是由于征收制度并不成熟,導致各地抱怨不斷,偏遠地區常常因“非處山陬,鞭長莫及,即零星散漫,耳目難查”止步不前,即便在上海,稅務機關也表現出無奈之狀,“對于人口之死亡、戶口之異動、土地之估價、財產之調查等,頗有無從下手之感”。國民政府曾于1943年6月發布《遺產動態調查表》和《財產出賣動態表》,試圖強化對稅源的管控,但仍收效甚微。

(三)成績與效果

評述遺產稅征收的效果首先需要回溯戰時的財政體制背景,抗日戰爭初期,國民政府極其重視財政金融的穩定,為維持法幣穩定,開戰后僅21個月中國政府便償還了多達5.3億元的債務。穩健的財政政策和金融秩序不僅大出日本人的意料,還造成了西方輿論界的不小轟動。抗日戰爭深化后,國民政府又于1941年實行了戰時糧食統制,即田賦征實,減少了法幣的實際發行量⑩,保障了法幣的價值。外部條件的改善使得遺產稅的推行有了穩定的積淀,再加上醞釀已久的征收計劃,遺產稅的征收工作推進迅猛。

表1為歷年遺產稅實際征收數據:

表1 1937-1949年遺產稅預算數額及實征數額統計(單位:元)

從上表可見,遺產稅預算從1937年開始就有編排,說明國民政府對于遺產稅寄予厚望,財政渴求很大。1940年實際征收后預算只增不減,當局對遺產稅的重視程度和征稽力度應是逐年提升的。從進程上看,1943年之前遺產稅實際征收額均未達到預算額的要求,但增長幅度較快(1940年征收首年數額較低且只有半年);1942年直接稅處接收了營業稅機構,合并營業稅后的直接稅機構所在統治區的絕對數量有所增加,這可能是1943年遺產稅實際征收額將近100%完成預算數的重要原因之一;1944-1946年的征收額都超出了預算數,1944年的實收數超過預算額將近三倍,1945年抗戰勝利后,直接稅征收區域擴大,雖預算額有較高增長,但仍舊超標完成,而在1946年后,國民政府一心內戰,《遺產稅法》的出臺使得遺產稅開始“變味”,背離了遺產稅設置的初衷,在失去民心的境遇下,遺產稅預算已無法完成。

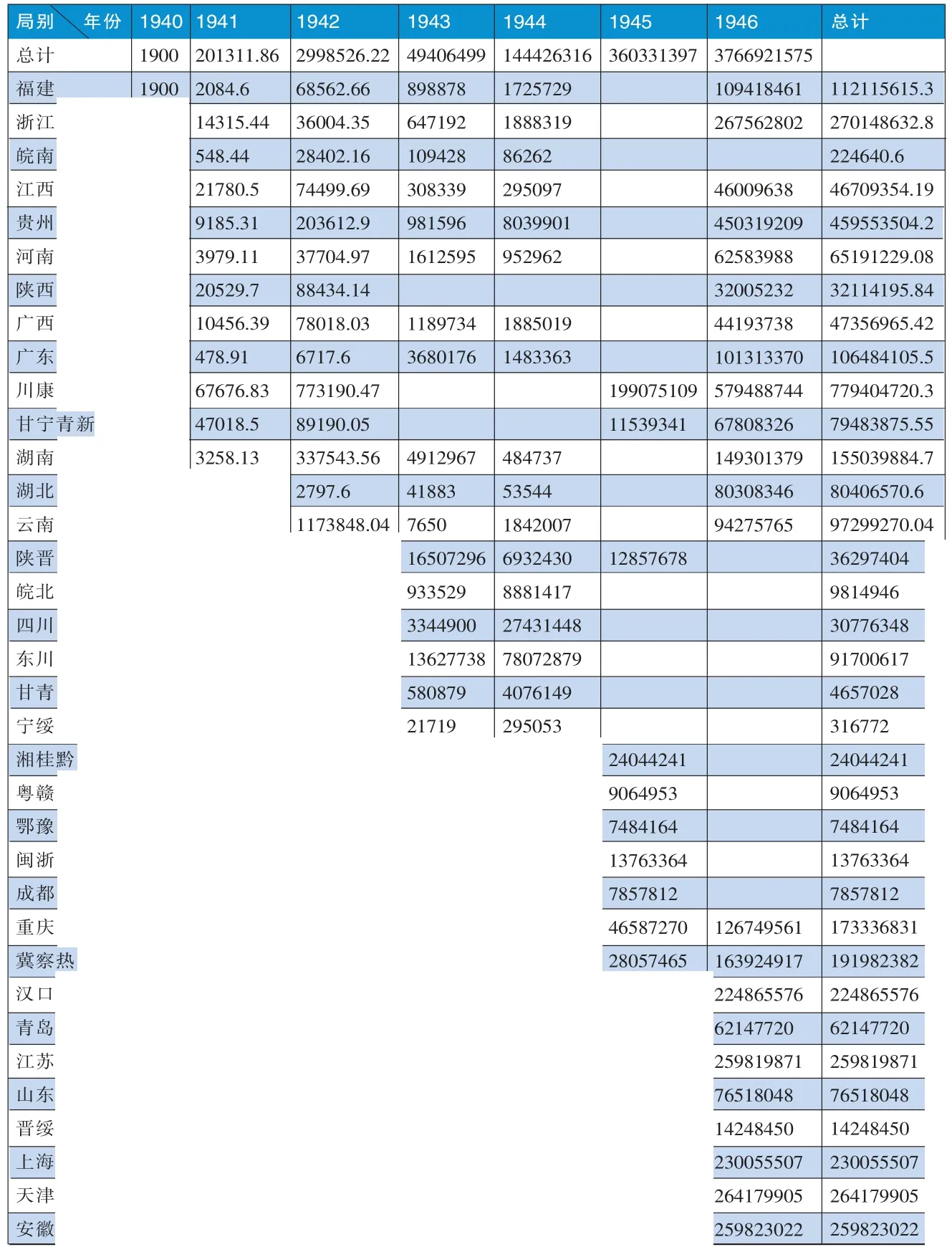

同時,有記錄的分區征收數額如表2所示。

根據表2,福建省征收年數最多,共有6年。核心征收區域的省份和局別征收年數大部分集中在4-5年,而后期增加的省份征收年數較短,說明抗日戰爭戰場形勢隨著年份的增加,朝著有利的方向開始轉變,遺產稅的征收面積也呈不斷擴大趨勢。1940-1946年,遺產稅從1個省份累加至23個省份和區域。七年時間中有繳納記錄的省份和區域總計達到35個。

遺產稅征收的區域變動基本隨著戰事和統治區域的不斷變化同步進行,其中,川康區扮演了最重要的角色,為遺產稅的最核心征收區。戰事結束后,江浙富饒地區有著明顯的上升勢頭。

在七年征收總額上,排名靠前的分別是川康、貴州、浙江、天津、安徽、江蘇和上海。除川康外,數據基本符合地區經濟發展水平和人口分布。值得注意的是,一些早年征收遺產稅的省份和區域在累積總數加權上卻排名靠后。同時1946年的地區排名和最終的總數排名相差無幾,表明遺產稅的征收重心已經轉移,但大后方為遺產稅工作付出的努力和成效是不應被抹去的。

若刨去政治和軍事等不良因素,僅從數據上來看,1945年光復后的三年,直接稅和遺產稅的總體形勢已漸趨穩定,分別占總稅收的24.42%、17.45%、7.82%和0.35%、0.3%、0.14%。同時,遺產稅占直接稅的比例為1.44%、1.74%、1.79%?。雖不及原國民政府所期望的與所得稅并重成為兩大主干的局面,但直接稅體系的確立、立法的完善等成效顯著,奈何當局一心內戰,視之前為遺產稅所作的努力如草芥,令人唏噓不已。

表2 1940-1946年遺產稅分區收入統計表 (單位:元)

為探究遺產稅對財政經濟的影響程度,筆者選取了1942-1947年遺產稅實征數、預算數、通貨膨脹數?和軍費開支四項的增長率數據以驗證遺產稅征收的效果13,并以1941年為基期。

如表3所示,以1941年為基期至1947年,軍費、通脹數平均以每年350%左右的增長率遞進,但遺產稅的平均增長率仍高于預算數、通貨膨脹數和軍費開支這三項的增長率,其中1946年是最為出色的一年,蓋因抗日戰爭結束,國民政府接受了大量日偽物資,軍費增長幅度下降,貨幣發行量得到一定程度的緩解,通貨膨脹率也有所下降,而此時的遺產稅預算數和征收數因征收區域的擴大呈反方向變動,導致征收數增長率一度達到1944年以來的最高值。隨著時間的推移,雖遺產稅的征收每年仍保持增長態勢,但受通脹影響,效果同比已有縮水。不過從整體上來看,這七年間征收的遺產稅平均實際價值仍然處于上升狀態,國民政府財政部和地方稅務系統在1941-1947年的遺產稅實際征收過程中取得了有效的進步和實質的成績。

三、余論

民國時期遺產稅與其他國家有著相似的開征背景,雖僅有九個冬夏,但九年中先后經歷了抗日戰爭、國共內戰等特殊歷史時期。在此期間有兩點值得一提,一是遺產稅的主要收入來自于經濟并不發達的西北地區;二是長時間的戰爭輪替使得遺產稅的功能始終無法轉向,最終只淪為統制經濟下財政增收的一個政策工具。

抗戰時期,戰爭契機給財政帶來了改革壓力和稅收征納關系突變的雙重效應,戰爭成為遺產稅征收的催化劑;大后方相對穩定的政治環境給予了遺產稅外部制度保障;一批專業化的財政專家和稅收隊伍構成了遺產稅征收的內在條件。另一方面,倉促開征加上稅種本身的復雜性導致這一時期遺產稅抵御外部沖擊的能力相對羸弱。沒有財產登記、轉移、評估等一系列配套制度的支撐,戰局惡化、通貨膨脹、稅率頻繁調整等使遺產稅征收顯得舉步維艱。

在九年的征收過程中,遺產稅的征收額不斷提高,這不僅是政策時局使然,也是稅務管理水平和經驗在實踐中進步的表現。遺產稅預算年年遞增,完成率也較為可觀,雖然整體上對財政收入的貢獻微乎其微,但其對抗日戰爭,對奠定現代稅制所發揮的作用已經超越了其經濟意義本身。有評論說,這段時期遺產稅的征收本身就代表著國民政府把管理的力量下伸到地方和個人的嘗試。部分學者單一的衡量標準是否能夠客觀地評價遺產稅在這期間所取得的成績是值得商榷的。但也需要看到,1946年是民國遺產稅的一個重要轉折點,在此之前,中華民族同仇敵愾,民族大義深入人心,推行遺產稅的社會基礎尚且穩固,成效初顯。1946年之后,國民政府發動內戰,遺產稅稅負落在普通百姓身上,遺產稅功能殆盡,人心盡失。

表3 1942-1947年遺產稅實征數、預算、通貨膨脹數、軍費開支增長率統計表 (單位:元)

從對這段歷史的征收效果分析中,可以獲得些許啟示:客觀條件是否具備并不是遺產稅的決定因素,政治目的往往主導著遺產稅的走向,它既可以將遺產稅塑造為“良稅”,也可以將遺產稅導向“惡賦”;小稅種作為一種政策工具,在短期內可供調整的彈性區域是大于主體稅種的,它的存在間接提高了政府在不同時期應對復雜局勢的把控力;稅制建設的長期目標不單是穩定財政收入,更多的是發展稅種健全、比例協調、功能多樣的現代化財稅體制。

當然,遺產稅的問題涉及領域較廣,秉著在歷史中發現,在現實中創新的態度,向社會(納稅的理由)、文化(“身體傳承”多于“精神傳承”的思維定勢)、倫理(征納過程中的道德規范)等眾多方向進行探索都將是有益的。

(作者單位:安徽師范大學經濟管理學院)

注釋:

①“黃宗羲定律”:越改革賦稅越重,即“積累莫返之害”。

②德國社會政策學派:以阿道夫·瓦格納(1835-1917年)為代表,該學派主張運用稅收作為矯正財富和所得分配不均手段的觀點在民國影響較大。

③參見《財政部甘末爾設計委員會稅收政策意見書》,工商半月刊,1930年第20期。

④參見《遺產稅法》,公信會計月刊,1946年第4-6期。

⑤參見《遺產稅法修正草案》,四川經濟匯報,1948年第2期。

⑥參見《整理財政補充辦法》,上海市政府公報,1948年第11期。

⑦參見《遺產稅收入分給各省市縣暫行辦法》,中央銀行月報,1941年第1期。

⑧參見《財政年鑒三編》,1948年。

⑨參見《抗戰三年來之直接稅》(高秉坊),中央銀行經濟匯報,1940年第1-2期。

⑩根據許滌新和吳承明的統計,1941-1945年國民政府共收得谷麥231.05百萬石,折法幣約為169887百萬元,除去征糧費用的26957百萬元,仍有142930百萬元法幣的結余。

?比例計算中,總稅收額數據取自《中國資本主義發展史第3卷——新民主主義革命時期的中國資本主義》(許滌新,吳承明主編),社會科學文獻出版社,2007年;直接稅征收額,遺產稅征收額數據取自于《中國第二歷史檔案館編5——中華民國史檔案資料匯編(第5輯第3編)——財政經濟1》,江蘇古籍出版社,2000年。

?本文所用通貨膨脹數含義為實際流通中所需要的法幣余額,即超發數額。

?影響遺產稅的客觀因素有很多,諸如國統區人口、實際控制面積變化等等一系列數據,但鑒于篇幅和資料的問題,未予詳述;選取對比數據的理由是遺產稅預算數代表了國民政府對遺產稅的征稽力度;通貨膨脹數代表了遺產稅征收中實際價值的參照;軍費開支代表了這一時期戰事對財政需求的亟盼程度。在數據上人為剔除了1940年和1948年兩年的數據,理由是1940年為遺產稅征收首年,數額過小且僅有半年;1948年國統區經濟崩潰,又遇幣制改革,鑒于計量單位變化和歷史背景原因,此年數據也被略去。