隨州地區(qū)不同類型高溫熱害分布特征和影響

周澤民,周芙如

(湖北省隨州市氣象局,湖北隨州 441300)

高溫熱害是指持續(xù)出現超過作物生長發(fā)育適宜溫度上限的高溫,一般指連續(xù)3 d最高氣溫≥35 ℃[1]。中國氣象局規(guī)定,日最高氣溫≥35 ℃時稱為高溫日,連續(xù)3 d以上的高溫天氣過程稱之為高溫熱浪[2]。有人把日最高氣溫≥37 ℃稱之為酷暑[3]。高溫出現時的過高氣溫和光照會造成作物的熱害[4],易對植物生長發(fā)育以及產量形成造成損害[1],加劇土壤水分蒸發(fā)和作物蒸騰,加重干旱的發(fā)展,導致人畜飲水困難,水質惡化,農作物嚴重減產;高溫熱浪使人體不能適應環(huán)境,工作效率低下,從而導致疾病的發(fā)生或加重,甚至死亡;也會使人心情煩躁,甚至會出現神志錯亂的現象;容易引發(fā)火災,使用水量、用電量急劇上升,造成水電供應緊張,從而給人們生活、生產帶來很大影響[5]。需要說明的是,高溫并不完全是不利的。在灌溉條件較好、水資源有保障的情況下,或在高溫酷暑天氣出現的前期或后期有充沛降水發(fā)生,晴熱高溫天氣對農作物的生長相反是十分有利的。因為高溫發(fā)生的時期,正是喜溫作物的旺盛生長期。晴熱高溫強照是促進農作物生長、增加農作物干物質積累、形成農作物優(yōu)質高產必不可少的重要環(huán)境條件。筆者結合隨州地區(qū)的氣候特征,對高溫熱害的分布特征、類型和危害進行初步研究,以便掌握隨州地區(qū)高溫熱害出現的規(guī)律,更好地服務指導當地的農業(yè)生產。

1 資料與方法

為了了解和掌握隨州地區(qū)高溫的發(fā)生規(guī)律,有針對性地進行防御和利用,統(tǒng)計整理了1957—2017年隨州、廣水兩地國家氣象站地面氣象觀測的5—9月的≥35 ℃、≥37 ℃、平均氣溫資料和相應的空氣相對濕度,以及7—8月的降雨量和雨日等資料,并進行分析。

2 結果與分析

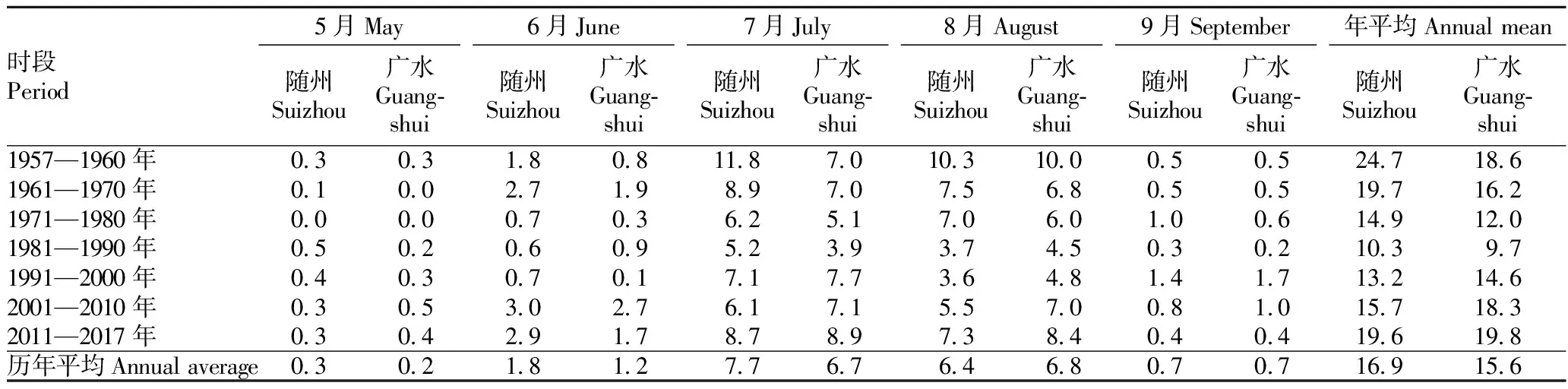

2.1高溫日的地域分布特征隨州地區(qū)高溫日具有明顯的地域性特點。從表1可看出,隨州高溫日歷年平均比廣水多1.3 d,時間分布也不盡同步。20世紀90年代以前,隨州各年代的平均高溫日都比廣水多,其中50年代兩地相差達6.1 d;90年代后,廣水高溫日比隨州偏多,其中2001—2010年偏多2.6 d。

表1 1957—2017年隨州地區(qū)各年代逐月平均高溫日的分布

隨州地區(qū)各月出現高溫日有一定的差異,雖然隨州7月、廣水8月分別是兩地出現高溫日最多的月份,隨州平均每年出現7.7 d,廣水為6.8 d,但廣水7、8月的歷年平均高溫日基本一致,而隨州7、8月的高溫日平均相差1.3 d。

各個年代高溫日時空分布也相差明顯。隨州月最多高溫日出現在1957—1960年的7月,平均每年11.8 d;廣水月最多高溫日出現在1957—1960年的8月,平均每年10.0 d。隨州5月份的高溫日以1981—1990年最多,廣水的5、6月份高溫日均在2001—2010年最多,廣水的7月以2011—2017年為最多。隨州、廣水兩地6月份均以2001—2010年最多,8月均以1957—1960年為最多,9月均以1991—2000年為最多。說明影響廣水的高溫日主要以21世紀以來的貢獻為主,也相對集中。

進入21世紀后,隨州地區(qū)高溫日出現時間有提前的趨勢,2001—2010年代6月份平均高溫日分別為3.0 d(隨州)和2.7 d(廣水),2011—2017年平均每年分別2.9和1.7 d,都比大部分年代明顯偏多。隨州在2005、2006年6月都出現了7 d高溫日,其中,2005年6月上旬出現了3 d,這在此前是少見的;而9月份有減少的趨勢。

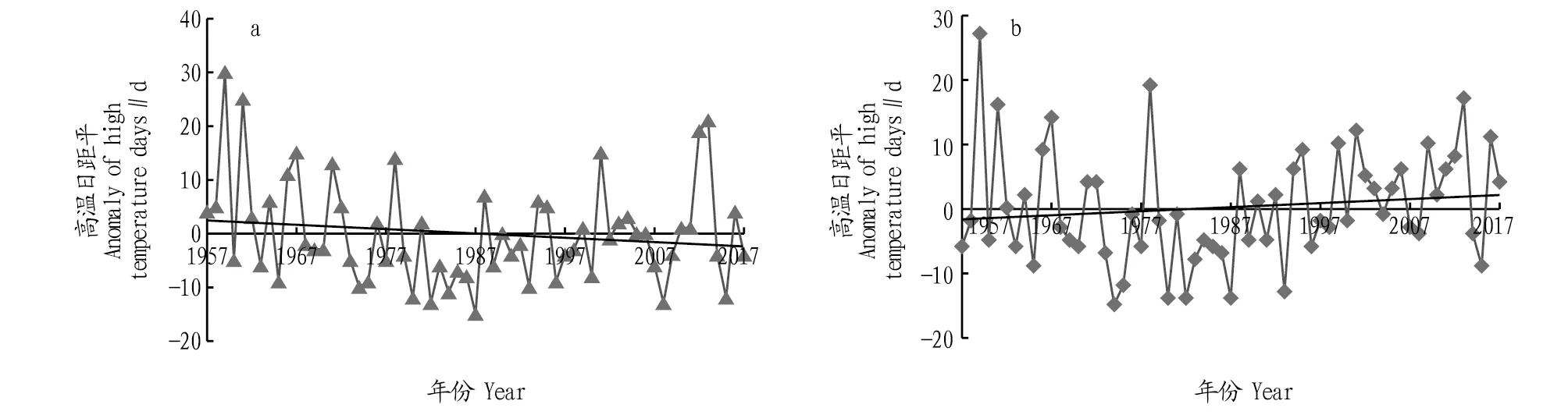

從圖1可以看出,隨州的年高溫日1957—1978年大部分時間維持正距平,其后,在20世紀80年代明顯減少,雖然在21世紀高溫日有所增加,但其總趨勢是減少的;而廣水高溫日從20世紀90年代以來為增加趨勢。

圖1 1957—2017年隨州(a)和廣水(b)年高溫日距平曲線及變化趨勢Fig.1 Anomaly curve and trend of high temperature days in Suizhou(a)and Guangshui(b)from 1957 to 2017

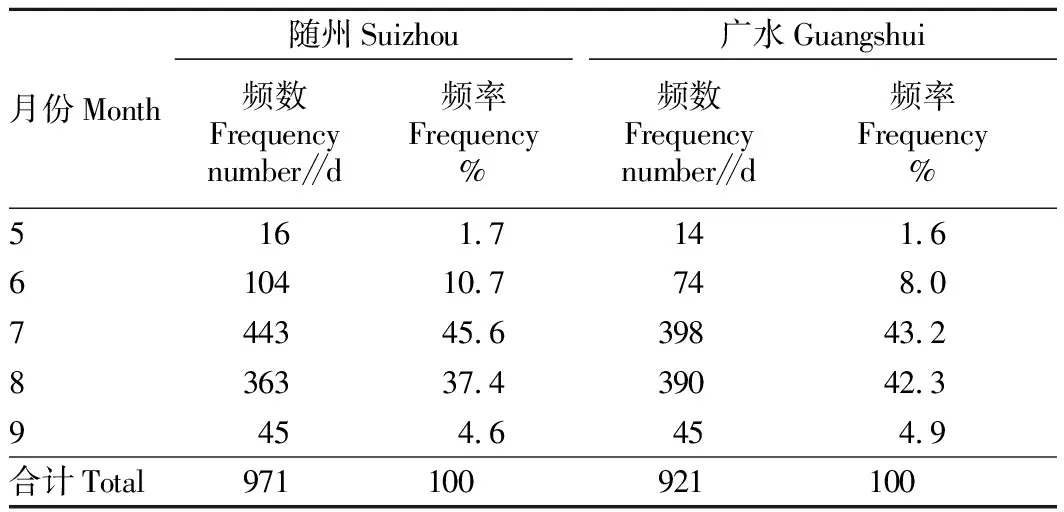

2.2隨州地區(qū)高溫日的時間分布特征經統(tǒng)計,隨州4月及以前,10月及以后沒有出現高溫日。5—9月為高溫發(fā)生期,7—8月為高溫集中發(fā)生期。隨州高溫日主要集中在7—8月,高溫日占全年的83.0%,其中7月份占全年的45.6%;最少的月份出現在5月。廣水7—8月的高溫日占全年的85.5%,其中7、8月頻率分別為43.2%和42.3%(表2)。

表21957—2017年隨州地區(qū)各月高溫日出現頻率

Table2FrequencyofhightemperaturedayseverymonthintheSuizhouareafrom1957to2017

月份Month隨州Suizhou頻數Frequency number∥d頻率Frequency%廣水Guangshui頻數Frequency number∥d頻率Frequency%5161.7141.6610410.7748.0744345.639843.2836337.439042.39454.6454.9合計Total971100921100

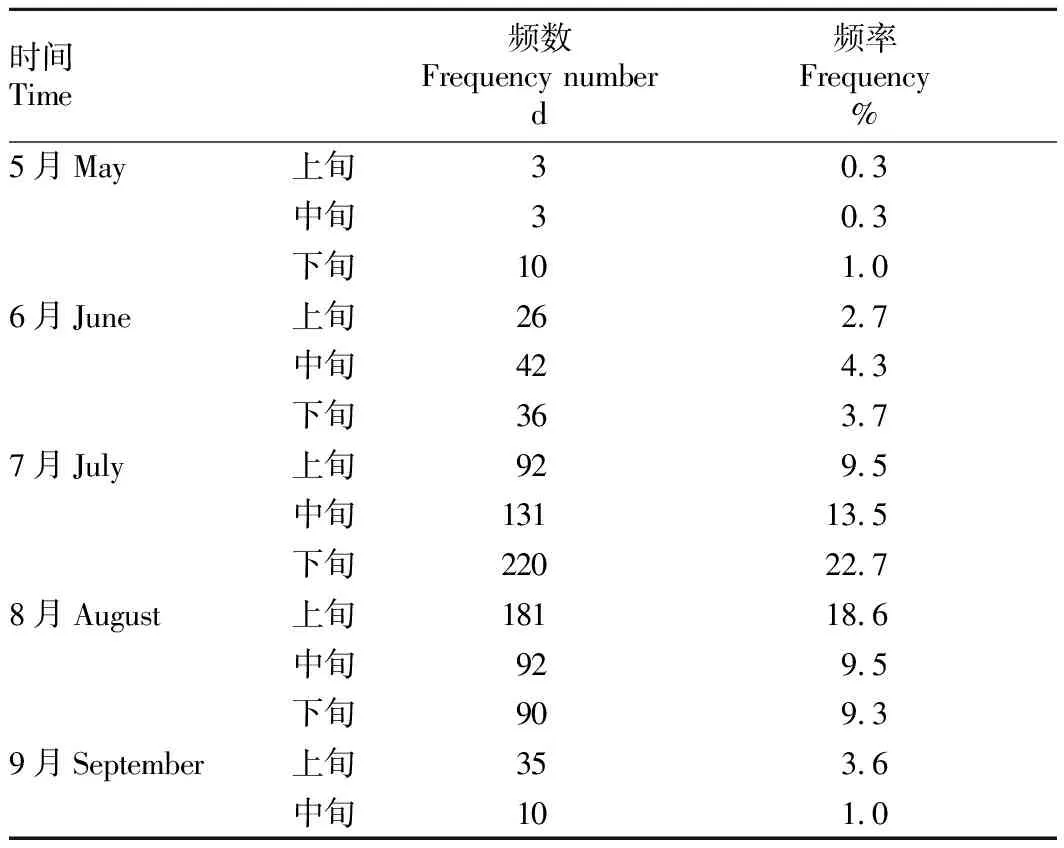

從高溫日的各旬分布看(表3),5月上旬日最高氣溫≥35 ℃的高溫日開始出現,最早為5月3日(1988年,36.0 ℃),9月中旬是隨州高溫日最晚出現的時期,歷年最晚為9月20 日(2005年,35.6 ℃)。7月下旬出現最多,達22.1%,8月上旬次之,為18.6%。這與隨州歷年高溫出現的“七下八上”規(guī)律和人們的感覺相一致。

隨州高溫日出現最多的年份是1959年,全年達46 d,其中7—8月高溫日達45 d,8月高溫日更是達27 d,全月只有4 d不是高溫日。2013和2012年是進入21世紀以來出現的高溫日最多和次多年份,年高溫日分別為37和35 d,2013年7—8月高溫日達33 d,其中7月下旬—8月中旬高溫日達25 d,2012年7月下旬也連續(xù)出現了10 d高溫日。年高溫日最少出現在1987年,全年只有1 d,而且出現在5月。

表31957—2017年隨州地區(qū)高溫日各旬分布頻率

Table3Distributionfrequencyofhightemperaturedaysforeach10daysinSuizhouareafrom1957to2017

時間Time 頻數Frequency numberd頻率Frequency %5月May上旬30.3中旬30.3下旬101.06月June上旬262.7中旬424.3下旬363.77月July上旬929.5中旬13113.5下旬22022.78月August上旬18118.6中旬929.5下旬909.39月September上旬353.6中旬101.0

2.3不同類型高溫日的分布特征在出現日最高氣溫≥35 ℃的高溫時,空氣相對濕度過高或過低都會對人體感官和農作物帶來不同的影響。高溫天氣可分為干熱型高溫和悶熱型高溫,文獻指出,干熱型高溫一般出現在我國的華北、東北和西北地區(qū)的夏季[2]。事實上,獨特的地理位置,此種類型的高溫也會出現在隨州的夏季。

由于每天最高氣溫出現的時段基本上在14:00及以后,該研究將高溫日14:00的空氣相對濕度作為評價干熱型高溫和悶熱型高溫的指標。由于2 d以內的高溫日對農作物和人們的身體影響較小,規(guī)定:當連續(xù)出現3 d及以上日最高氣溫≥35 ℃的高溫天氣過程,其中至少有一天14:00空氣相對濕度>60%時看作一次悶熱型高溫天氣;空氣相對濕度至少有一天≤40%視為干熱型高溫天氣。

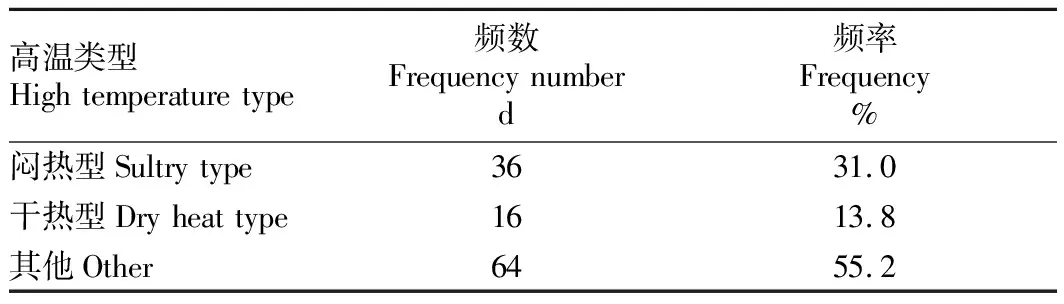

2.3.1悶熱型高溫。悶熱型高溫由于氣溫高、空氣濕度大、蒸發(fā)小,人體的熱量和汗水不容易排放,且出現這種天氣時人感覺像在桑拿浴室里蒸桑拿一樣,所以又稱“桑拿天”,對人們的身體影響是明顯的,對農作物影響不明顯,但會加劇干旱的發(fā)展。在隨州悶熱型高溫出現的頻率比干熱型高溫高(表4)。

2.3.2干熱型高溫。干熱型高溫由于氣溫高、空氣相對濕度小、蒸發(fā)強,對農作物影響和危害明顯,而對人類的影響較弱。在隨州其出現頻率較小,只有13.8%(表4)。

表41957—2017年隨州地區(qū)高溫類型分布頻率

Table4DistributionfrequencyofhightemperaturetypesinSuizhouareafrom1957to2017

高溫類型High temperature type頻數Frequency numberd頻率Frequency%悶熱型Sultry type 3631.0干熱型Dry heat type1613.8其他Other6455.2

干熱風是干熱型高溫的一種,對農作物生長影響很大。它加強了植物蒸騰,使葉片含水量減少,根系的吸水能力降低,破壞了葉片的光合作用[6]。周澤民[7]通過對1957—1994年隨州氣象資料進行統(tǒng)計分析,發(fā)現隨州市平均每年6—8月出現干熱風天氣過程1.8次。

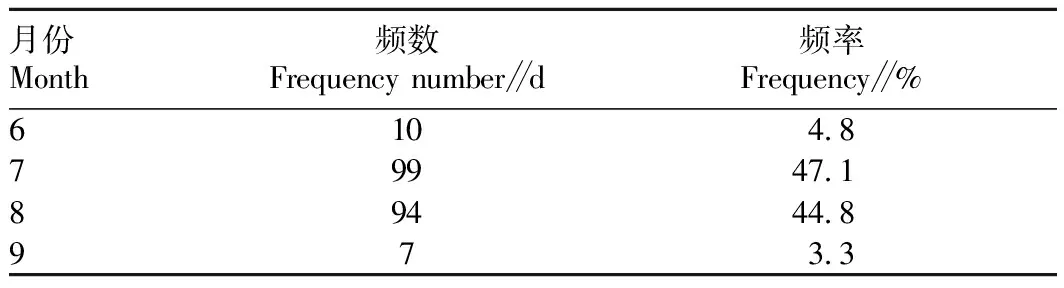

2.3.3酷暑。酷暑是日最高氣溫≥37 ℃的高溫天氣。統(tǒng)計發(fā)現,1957—2017年隨州共出現酷暑日210 d,占高溫日的21.6%。酷暑日絕大部分出現在7、8月,占91.9%(表5)。

表51957—2017年隨州地區(qū)酷暑日的月分布頻率

Table5MonthlydistributionfrequencyofhotsummerdaysinSuizhoufrom1957to2017

月份Month 頻數Frequency number∥d頻率Frequency∥%6104.879947.189444.8973.3

隨州歷年極端最高氣溫為41.1 ℃(1959年8月21日),21世紀極端最高氣溫為40.3 ℃(2013年8月17日)。酷暑日最多的月份是1959年8月,共有13 d;酷暑持續(xù)時間最長的出現在2013年的8月7—18日,長達12 d的日最高氣溫都在≥38 ℃以上。酷暑日最早出現在1979年6月8日(37.0 ℃),最晚出現在1999年9月9日(39.5 ℃)。

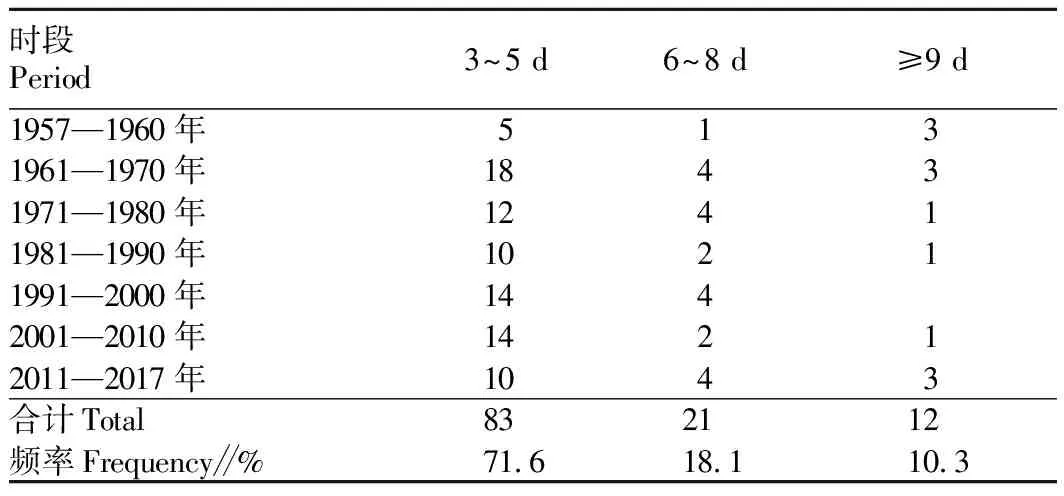

2.3.4高溫熱浪。在61年中,隨州連續(xù)3 d日最高氣溫≥35 ℃的高溫熱浪天氣過程共出現了116次,平均每年1.9次,1961—1970年出現最多,平均每年2.5次。持續(xù)時間多在3~5 d,占71.6%;持續(xù)時間達9 d及以上的集中在20世紀70年代及以前和2011年以后(表6)。1959年7月17日—8月12日是持續(xù)時間最長的,共連續(xù)出現27 d;21世紀出現最長的是2013年8月6—18日,時間長達13 d。高溫熱浪還有一個特點,就是在同一年中會先后多次發(fā)生。1961年全年共出現了7次;1959、2013年的7—8月先后出現2次連續(xù)≥12 d的高溫熱浪天氣,2次之間只間隔了2~3 d,說明當年大氣環(huán)流異常是發(fā)生高溫熱浪的重要原因。隨州、廣水兩地5月都沒有出現過高溫熱浪過程,9和6月出現很少。

表61957—2017年隨州地區(qū)高溫熱浪持續(xù)時間的年代分布

Table6DecadedistributionofhightemperatureheatwavedurationinSuizhoufrom1957to2017次

時段Period3~5 d6~8 d≥9 d1957—1960年 5131961—1970年18431971—1980年12411981—1990年10211991—2000年1442001—2010年14212011—2017年1043合計Total832112頻率Frequency∥%71.618.110.3

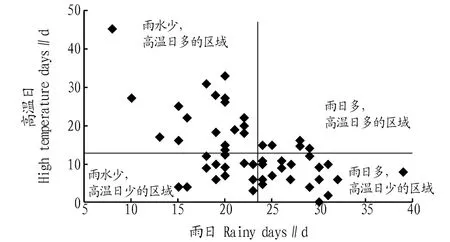

2.4高溫日與降水量、雨日的關系干旱少雨與高溫關系密切,相互影響,相互促進,都是副熱帶高壓影響所致。干旱容易誘發(fā)高溫,高溫加大了蒸發(fā)量,加劇干旱影響的范圍、持續(xù)的時間,加重危害的程度[8-9]。而雨日和降雨量是反映干旱少雨的主要指標[10]。1959年隨州7月—9月中旬總降雨量只有41.5 mm,80余天滴雨未下,是61年來未有的大旱年[11]。2013年7月下旬降雨量只有15.2 mm,雨日只有3 d,8月份降雨量只有83.2 mm,雨日僅9 d;2個月高溫日達34 d,其中,7月下旬—8月上旬高溫日達17 d,8月中旬≥37.0 ℃的酷暑天氣連續(xù)出現了12 d。高溫、少雨,使得干旱迅速發(fā)展,危害嚴重。據農業(yè)、民政部門統(tǒng)計,截至8月31日,全市農作物受旱面積3.113萬hm2,占在田農作物總面積的18.6%。其中,中稻受旱1.845萬hm2,旱作物受旱1.268萬hm2。干旱造成直接經濟損失 57 020萬元;6.24萬人存在飲水困難,1.21萬頭大牲畜存在飲水困難;河流斷流130條,占總數(466條)的28%;接近死水位以及死水位以下的水庫340座,占水庫總數(699座)的48.6%;堰塘干涸5萬口,占總數(16.78萬口)的30%。

為了了解高溫日與雨日之間的關系,選取高溫日集中發(fā)生期的7—8月的月降雨量和雨日資料,研究探討與月高溫日的關系。圖2是7—8月份隨州雨日與高溫日關系的點聚圖。7—8月隨州雨日歷年平均為23.1 d,高溫日歷年平均為13.3 d。用這2個平均值將點聚圖劃分為不同雨日與高溫日組合的4個區(qū)域。由圖2可見,雨日多于平均值時,高溫日相對少,雨日少,高溫日較多,這2種組合相對集中。

圖2 7—8月份隨州地區(qū)雨日與高溫日關系的點聚圖Fig.2 Scatter diagram of the relationship between rainy days and high temperature days in Suizhou area from July to August

降雨與高溫日也呈反相關關系。一般來說,月降雨量少,高溫日數相對就多;月降雨量多,高溫日數相對就少。在7—8月份出現高溫日≥25 d的年份,同期月降雨量都不到100 mm,最少的只有1.2 mm(1959年)。

2.5高溫日對平均氣溫的貢獻由于時間跨度長,影響條件多,受到限制大,年高溫日與年平均氣溫相關性不高。該研究利用歷年出現高溫日最多的7、8月的高溫日數與同期月平均氣溫進行比較分析。由圖3可知,隨州7、8月的平均氣溫與同期高溫日數關系密切,其相關系數分別為0.805和0.795,說明高溫日數對月平均氣溫影響明顯。方程式表明,平均每增加1 d高溫日數,7、8月平均氣溫分別可增加0.16和0.17 ℃。

圖3 7月(a)和8月(b)隨州地區(qū)高溫日與月平均氣溫的關系Fig.3 Relationship between high temperature days and monthly mean temperature in Suizhou area in July(a)and August(b)

3 結論

(1)隨州地區(qū)高溫日具有明顯的地域性特點,各地各月出現高溫日有明顯的差異;各個年代的高溫日相差明顯,廣水高溫日相對集中。隨州高溫日呈減少,廣水高溫日呈增加的趨勢。高溫日出現時間呈現“七下八上”的特征,5—9月為高溫發(fā)生期,7—8月為高溫集中發(fā)生期。

(2)干熱型和悶熱型高溫對農業(yè)和人類的影響是不同的。悶熱型高溫呈現的頻率明顯高于干熱型。高溫熱浪會在同一年中先后多次發(fā)生,大氣環(huán)流異常是發(fā)生高溫熱浪的重要原因。

(3)隨州降雨量和雨日對高溫日有較大的影響,降雨量與高溫日呈反相關關系。7、8月的平均氣溫與同期高溫日數關系密切,說明高溫日數對月平均氣溫影響明顯。

(4)高溫熱害的危害是明顯的。高溫條件下的天氣炎熱、降水稀少對農業(yè)生產、人們生活會帶來嚴重的影響,應采取科學合理的措施,如通過農業(yè)灌溉等手段,化害為利。