“時、活、美”語文課堂構建探究

【摘 要】本文闡述“時、活、美”語文課堂的內涵,以《歸園田居(其一)》課例為例,論述“時、活、美”語文課堂的構建:關注立德樹人,以“時”育人,育成中國青年;關注信息時代,“活”化課堂,變革學習方式;關注生命體驗,“美”化課堂,構建情境教學。

【關鍵詞】語文教學 “時、活、美”課堂 信息技術 融合

【中圖分類號】G? 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2019)11B-0123-02

隨著信息技術的快速發展,移動終端和互聯網的普及,當前語文教學發生了前所未有的變化。在移動互聯時代全新的社會語文生活背景下,從學習的主體出發,進行信息技術與語文教學深度融合的研究,是一種新的視角。探索二者深度融合的途徑,構建基于數字技術的學習環境的創新課堂模式,有助于實現學生語文核心素養的整體提高。在信息化條件下,語文課堂教學如何落實立德樹人,因時而進,為學生的全面發展而改變呢?課堂教學又該如何達成學科核心素養,因勢而新,為學生自主學習而轉型呢?基于這些問題,筆者進行了“時、活、美”語文課堂模式的探索。

一、“時、活、美”語文課堂的內涵

依據國家教育改革“立德樹人”的根本任務,以培養核心素養為出發點,秉持“多元選擇、自我發展、各美其美、美美與共”的課程理念,“時、活、美”語文課堂的內涵主要體現在以下三方面:

(一)“時”。從時代和國家育人的層面來思考,即培養語文核心素養要因時而進,以發展核心素養為課程設計的依據,讓語文課堂教學體現立德樹人的功能,以文化人,以德鑄魂。

(二)“活”。從教學策略層面來思考,體現在教與學的方式轉變。教師巧妙處理教材,利用信息化條件設計學習任務群,創設能激活學生興趣、深度參與的情境,點燃學生的智慧,喚醒學生的生命;學生以靈活的學習方式使用信息技術進行自主、合作、探究,發掘知識這一偉大事物內在的魅力,與文本、與他人、與教師、與內在的靈魂產生共鳴。

(三)“美”。從語文本真及課堂效果層面來思考,用語文自身的語言美、情感美、文學美、文化美去熏陶學生,使之獲得精神的愉悅,借助信息技術優化整合課堂教學,創設情境,潛移默化地激活學生內在的生命、情感、思維、品格,植入精神基因和文化基因,使認知與情感和諧共融。

構建“時、活、美”課堂,以“時”為目標,以“活”促生成,以“美”化詩意,以“信息技術”為手段,這一課堂構建的實踐是有技術的、實用的,更多的是生命的自我發現、思維的發展提升、審美的鑒賞創造。

二、“時、活、美”語文課堂的構建

(一)關注立德樹人,以“時”育人,育成中國青年。《普通高中語文課程標準(2017 年版)》強調以核心素養為本,堅持立德樹人,融合社會主義核心價值觀教育,增強文化自信,充分發揮語文課程的育人功能。課堂是實施立德樹人的主陣地。泰戈爾說過:“教育的目的應當是向人傳送生命的氣息。”生命教育是教育的本質,好的課堂應當有恰到好處的德育滲透。

文以載道,以文化人,文化是立國之本,也是立人之本、立教之本。黨的十九大報告明確落實立德樹人的根本任務,強調要培養擔當民族復興大任的時代新人,引導青年有理想、有本領、有擔當,構筑中國精神、中國價值和中國力量。構建“時、活、美”課堂中的“時”便是直接指向當代教育的根本,在課堂上立足于立德樹人,為中國青年立心,立中國的心;為中國青年立魂,立中國的魂;為中國青年立根,立中國的根。

因此,“時、活、美”課堂,緊貼時代,因時而近,因勢而新,強調語文的人文性和工具性的統一,在信息技術等因素推動著的快速變化的叢林中,幫助學生確立價值坐標,樹立人生志向,讓價值觀教育在信息化環境下更加滲透有力,必備的品格更完善高潔。

例如,學習高中必修二《歸園田居(其一)》,探究陶淵明為何而歸,為什么辭去官職而選擇貧窮和歸隱這一主題時,可以利用信息技術手段將課外大量文化資源引進課堂教學中,補充和拓展教材內容,增加課堂的廣度和厚度。教師通過整合的文化資源,包括東晉朝廷的腐朽、東晉文壇的文風、陶淵明的理想破滅、不為五斗米折腰的尊嚴、陶淵明精神世界的向往、陶淵明思想對后世的影響……把這些圖片、文字、視頻等資源制作成數字作品呈現給學生,數字作品通過以散文故事的形式,講述飽含著文化意蘊的詩人人生境遇,激發學生產生豐富的審美想象和文化感悟,拓寬學生思維的空間,從而使學生更深刻地理解詩歌的主題,領悟陶淵明淡泊名利、潔身自好、清貧樂道的偉大人格。

為了讓學生結合當今時代辯證地理解陶淵明的“歸隱”思想,筆者順勢提出一個問題:“今天,你是否愿做陶淵明?”學生從前面的學習中已認識到陶淵明的“歸隱”是當時社會環境下的一種“窮則獨善其身”的選擇。然而,在今天新中國如此美好的時代,新青年不應逃避現實而應奮斗拼搏,這才能體現社會主義接班人的精神信仰。因此,問題一拋出,幾乎所有的學生都表示不愿做陶淵明。這一價值觀的形成是學生在探究文本后的自我意義的建構,是生命體驗的自我思考。這得益于信息技術作為文本與現實生活的紐帶,使課堂真正成為滋潤生長的課堂、育人鑄魂的課堂。

(二)關注信息時代,“活”化課堂,變革學習方式。在這個不斷創新的時代,信息化手段已成為課堂教學的常規手段,“三通兩平臺”是現階段教育信息化的建設重點。“三通兩平臺”,即寬帶網絡校校通、數字資源班班通、學習空間人人通,教學資源公共服務平臺和教育管理公共服務平臺。“三通兩平臺”工程的實現為信息化環境的課堂教學提供了環境保障,它是促進信息技術與學科深度融合的重要支撐。因此,信息化環境下的合作學習無疑是一種創新的具有可操作性的課堂形式,是“時、活、美”語文課堂高效性、靈活性的表現,我們應革新教與學的方法,創設基于信息時代背景下全新的課堂模式,真正培養出適應未來發展需要、有創新精神和實踐意識的新時代公民。

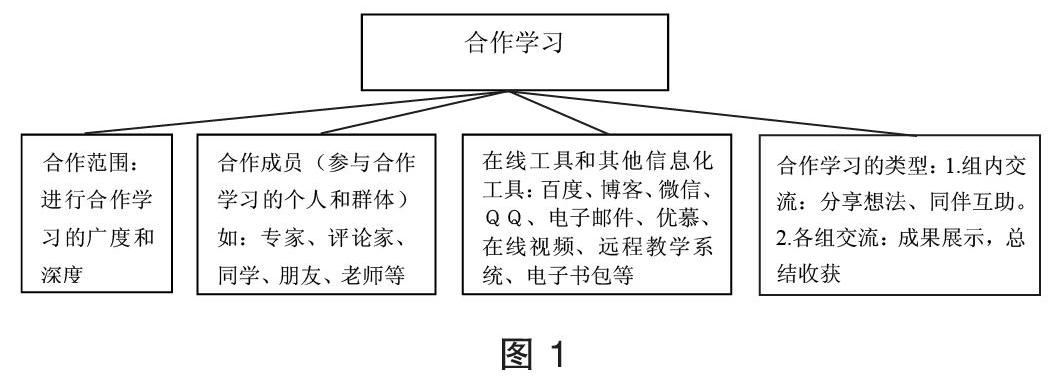

信息化環境下的合作學習以在線工具為保障,“提高學生在學習過程中的協作性和交互性,同時使學生的參與意識得以提升,更能夠促進學習的社會化”。見圖 1 所示。

以《歸園田居(其一)》為例。學習課文后,學生可根據自己的興趣,繼續閱讀陶淵明《歸園田居》組詩的其他作品,利用網絡查閱古今名人對陶淵明的評價,如蘇軾、辛棄疾、元好問、宗白華、葉嘉瑩等,并通過網絡鏈接專業網站或專業人士,分組進行專題研究:陶詩語言“淡”的藝術;陶詩的自然美;陶淵明崇尚自然的思想;陶孟詩(陶淵明與孟浩然)比較;陶王詩(陶淵明與王維)比較;陶淵明與魏晉文風。在這一專題研究活動中,學生的思想認識水平、審美鑒賞能力、個性化的創見等,充分展現了信息技術數字化學習環境下學生閱讀的豐富性、多樣性以及表達的個性化。

這樣的小組合作學習進行專題研究,從課本出發又回到課本,學生通過閱讀、整合、提煉、匯報,動手設計若干主題數字作品,利用網絡平臺分享交流個人觀點,倡導爭論,探究交流中產生的新問題,最后形成自己的思考。這種實踐活動在技術的支持下,把語文學習引向廣闊的審美空間。這樣的語文學習有別于傳統的語文課程,不再是傳統課堂上知識的傳授,而是讓學生利用新時代的學習工具,根據自己的學習需求,學習自己的語文,獲得更具個人審美的閱讀體驗,有助于語文素養的全面提高。

而信息技術則可以支持學生在任何時間、任何地點學習,提供無限量的學習資源,甚至打破課堂的壁壘以及學科之間的限制。這種合作學習對傳統教學是一場革命性的顛覆,展現了知識的廣度和深度,具有無與倫比的優勢。

(三)關注生命體驗,“美”化課堂,構建情境教學。朱光潛說:“因為人是有情感的動物,而情感是容易為理、事、物所觸動的。許多哲學的、史學的甚至科學的著作都帶有幾分文學性,就是因為這個道理。”文學作品是帶有情感的,如何讓學生與作者產生相似的情感體驗,真正讀懂作者的心,理解作者表達的情感,獲得精神上美的愉悅,這離不開信息技術對課堂教學的優化整合。因此,借助信息技術創設各式各樣語文實踐情境,讓學生獲得身心成長中必需的生命情感體驗,才能真正打造出切實提升學生語文核心素養的“時、活、美”特色課堂。

以高中必修二《歸園田居(其一)》一文為例,為了更好地領悟陶淵明的情感,教師可以播放流行歌曲《歸園田居》片段,以歌引詩,達意通情,將流行歌曲和古代詩歌進行比較,引導學生體悟詩歌的情感內涵。歌詞中唱道:“再翻一座山渡過一條河,就是外公外婆的村落,喝一口泉水唱一支老歌,看那裊裊炊煙舞婆娑;采一朵野菊插在你酒窩,釀出牛郎織女的傳說,吹一首牧笛暖在你心窩……”歡快的曲調、活潑的歌詞更能激發學生跨越時空感悟詩情:現代都市太喧鬧,人們渴望放下浮躁和不安,回歸田園,尋找心靈的棲息地。這一點與陶淵明的心性相通,“采菊東籬下,悠然見南山”,這般的田園生活不僅是一種生活方式,更是一種清朗的心境。因此,流行歌曲的引入,融情入境,更容易理解陶淵明的精神世界。

學生對文本的解讀離不開感性的體驗。閱讀的過程往往就是從感性體驗上升到理性思考的過程,感性體驗是理性思考的前提。試想,如果沒有被作品感染并引起心靈的共鳴,如何能體會作品字里行間的情感?又如何從簡單的語言文字中領悟作者的心境?而數字化的學習環境,集合文字、圖像、影像、聲音、燈光等,形成一個獨特的環境空間,創設特定的情境,使學生身臨其境地去體驗,從而走進作者的情感世界。

這種基于情感體驗式的情境教學方式,著眼于完整的人,借助信息化手段使課堂更貼近學生生活的學習體驗,讓學生主動積極地參與學習活動,獲得情感熏陶,既培養了審美情趣,也提高了學生的語文素養。這樣的信息技術與學科深度融合的課堂是以人為中心的融合,學生學習語文的過程是真實的生命體驗的過程。

什么是課堂?如何給好課堂定義?新時代的數字技術環境,為語文課堂走向深度融合與創新帶來了新的境界。建構基于數字技術的學習環境的“時、活、美”語文課堂,落實立德樹人的時代目標,立足學生核心素養的培養,巧借信息技術手段,使語文學習與學生的情感體驗、自我思考和精神成長逐步走向深度融合,這是語文核心素養目標實現的有效探索。

【參考文獻】

[1]普通高中語文課程標準(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2017

[2]鄒 躍,劉 霞.課堂 好成績——學生取得好成績的課堂實施策略[M].長春:吉林大學出版社,2017

【基金項目】玉林市教育科學研究“十三五”規劃立項課題“構建‘時、活、美語文課堂的研究與實踐”(2019A616)。

【作者簡介】羅斯妮,女,玉林市育才中學語文教師,語文教研組長,中學一級教師。

(責編劉 影)