全球價值鏈正經歷五大轉變 等

價值鏈變化在過去幾十年間持續發酵并將繼續維持,麥肯錫觀察到過去十年間全球價值鏈發生的五種結構性轉變。

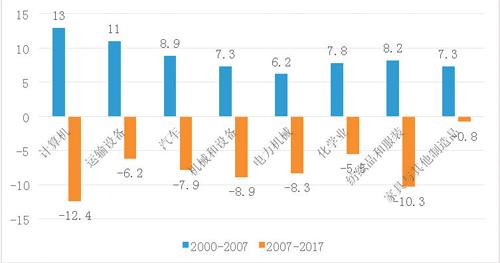

商品生產價值鏈的貿易密集度下降

近幾年來,幾乎所有商品生產價值鏈的貿易強度(即出口總額與產出總額之比)都有所下降。按絕對值計算,貿易仍在增長,但全球跨境貿易占全球產出的比例已從2007年的28.1%降至2017年的22.5%。貿易額增長也有所放緩,1990年至2007年間,全球貿易量的增長速度平均是實際GDP的2.1倍,但自2011年以來僅增長了1.1倍。

貿易強度的下降在復雜和高度貿易的價值鏈中尤其明顯。然而,這一趨勢并不意味著全球化已經結束。相反,它反映了中國和其他新興經濟體的發展,這些國家開始更多地消費本國生產的產品。

服務業在全球價值鏈中越來越重要,但被低估

2017年,服務貿易總額達到5.1萬億美元,與17.3萬億美元的全球商品貿易相比相形見絀。但是在過去的十年中,服務貿易的增長速度比貨物貿易快了60%以上。

不過,從貿易統計數據中,服務業的作用并不明顯。首先,服務業創造了大約三分之一的制成品貿易價值。其次,跨國公司帶給世界各地子公司的無形資產——包括軟件、品牌、設計、運營流程,以及開發的其他知識產權等都具備極大的價值,但除非計入知識產權費用,否則這些資產往往無法定價,也無法追蹤。此外,貿易統計數據沒有追蹤免費數字服務(包括電子郵件、實時地圖、視頻會議和社交媒體)的跨境流動。據估計,這三個渠道每年總共能產生8.3萬億美元的價值,這一數字將使貿易總額增加4萬億美元(20%),并重新分配目前被視為商品流向服務的一部分的4.3萬億美元。從這個角度來看,服務貿易已經比商品貿易更有價值。

部分價值鏈中基于勞動力成本套利的貿易正在減少

如今只有18%的商品貿易是基于勞動力成本套利(從人均GDP只占進口國五分之一的國家處出口)。換句話說,今天全球80%以上的商品貿易不再是從一個低工資國家到一個高工資國家。

全球價值鏈趨向知識密集型

在價值鏈中,用于研發和無形資產(如品牌、軟件和知識產權)的資本化支出在收入中所占比例不斷上升。總體而言,它占總收入的比例從2000年的5.4%上升到2016年的13.1%。這一趨勢在全球創新價值鏈中最為明顯。機械和設備領域的公司將36%的收入用于研發和無形資產,而制藥和醫療設備領域的公司平均將80%的收入用于研發和無形資產。

在許多價值鏈中,價值正向上游(如研發和設計)和下游(如分銷、營銷和售后服務)轉移。商品實際生產所產生的價值份額正在下降(部分原因是離岸生產降低了許多商品的價格)。這一趨勢在制藥和消費電子行業表現得尤為明顯,它們公司專注于開發產品,并將實際生產外包給合同制造商。

價值鏈正變得更具區域性,而非全球化

2013年以來,全球商品貿易的區域內份額增長了2.7個百分點,這部分反映了新興市場消費的增長。這一發展對亞洲和歐盟28國最為顯著。在全球創新價值鏈中,區域化是最明顯的,因為它們需要緊密整合許多供應商以實現準時制定排序流程。這一趨勢在其他價值鏈中也將不斷加速,因為自動化降低了勞動力成本的重要性,增加了公司在生產產品的地點決策中考慮進入市場的能力。