全音階的音高屬性

牛同艷

摘要:本文通過與自然音階的對比,進而分析全音階所具備的均分音階結構、有限和弦種類、平等音高地位。全音階是19世紀的產物,與大小調均歸類于音階調式,但由于內部結構的不同,導致可構成的音程、和弦的種類減少,音與音之間地位平等。主要采用文獻研究法、音階對比法等研究方法,力求全方位、多角度分析全音階的音高屬性。

關鍵詞:音階結構;和弦種類;音高地位

中圖分類號:J613.6 文獻標識碼:A 文章編號:1005-5312(2019)02-0081-02

一、前言

全音階,又被稱為“黑海音階”,因M.I格林卡(MikhailGlinka 1804-1857)在其歌劇《魯斯蘭與柳德米拉》(RussianAnd Ludmilla)中描寫黑海時使用而得名。它作為基本的和聲音樂材料,在不同時期、不同風格作曲家的創作中被賦予了不同的生命力。全音階及其和聲是調式擴充和調性和聲演變的必然結果,作為在二十世紀音樂中普遍應用的對稱音階之一,它的形成有其特定的實踐基礎及深層的思想根源。

二、均分的音階結構

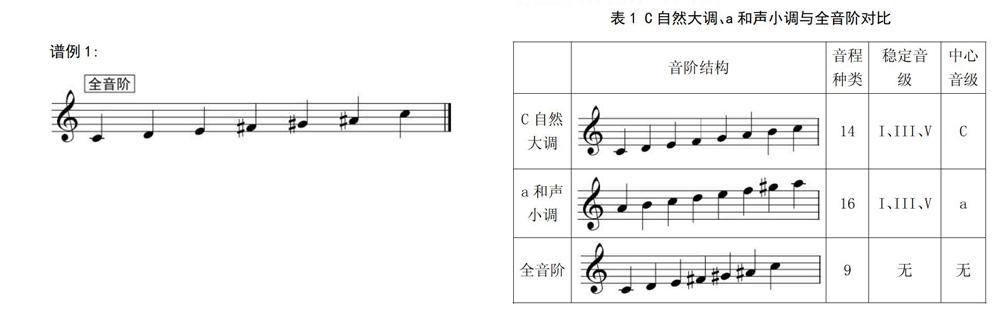

歐洲音樂調式中包含多種調式,如大小調、全音階0等。其中全音階縱向可形成和聲、橫向可組成旋律,因此有時也被稱為全音調式(見譜例1)。在表現形式上有多種,但由于各音級之間的關系是全音,每個音都能作主音,無論從哪個音級開始,都能構成結構相同的音階,因此其它的可以看做是此音階的變形。

作為特殊的調式音階,全音階被作曲家們廣泛的運用到調性音樂、無調性音樂及泛調性音樂中。音階中缺乏自然音階中的小二、純四、純五,也就沒有音級之間的傾向性,沒有傳統音級中的主、屬、下屬之間的關系,和弦之間也就沒有穩定與不穩定之分,因缺少自然音級的重要特點被廣泛應用。在調性音樂中它被用于的某一個音樂片段,作古典與新穎的對比,以此來獲得令聽眾眼前一亮的音響效果,在無調性音樂中,它作為創作的基礎。因此既打破了傳統的調性音樂,又顯示出了無調性音樂的特征,沒有調性則意味著它沒有音級的主次之分,沒有中心音,整首樂曲的音樂風格不固定。

三、有限的和弦種類

全音階是自然音階發展到19世紀末的產物,因而它既是歷史發展的必然,又是人工音階,雖然它與自然音階的性質相同,但構成卻完全不同。既立足于自然大小調,又在自然大小調基礎上創新,因此通過對自然音階與全音階的對比,能夠了解全音階的特性。由于自然大調與自然小調的音階結構相同,都是全全半全全全半的關系,不能明顯的對比出因音階結構不同而造成的不同音響,因此選擇c自然大調、a和聲小調與全音階對比(見表D。通過音階結構的不同進而從音程種類、穩定音級、中心音級等多方面對比,探索音階結構的不同帶來多方面特性。在音樂作品中,大調音階與小調音階常被作為一對調式色彩不同的材料應用,實際上,二者具有基本相反的音程結構關系,因而也具備相反的音響特性與表現力。

自然音階與全音階都是因內部結構而命名的。自然音階由七個音級構成,大小調分別因I級音與III級音之間是大三度、小三度而得名,大調音階結構為:“全音、全音、半音、全音、全音、全音、半音”,和聲小調音階結構為:全音、半音、全音、全音、半音、增二度、半音,而全音階也因為任何兩個音之間都是全音的關系而得名。

大小調與全音階有各自的特性,因此具有不同的音樂色彩,適用于表現音樂風格不同的作品。大小調式都包含14種自然音程,另外和聲小調還包含兩個特性音程:增二、增五,與大小調相比全音階所構成的音程種類較少,僅有9種,但同類音程數量多,基本上只包含三種音程:大二度、大三度、增四度以及他們的轉位。自然大調相較于和聲小調而言,主音與上方三度音、六度音、七度音所構成的大三度、大六度、大七度具有明亮色彩,適合表現明朗抒情、響亮有力的音樂情緒,多見于民族精神的音樂中。而小調構成的小三度就更加適合表現柔美、細膩、暗淡的音樂,在歐洲古典音樂及我國新疆少數民族等音樂創作中比較多見。

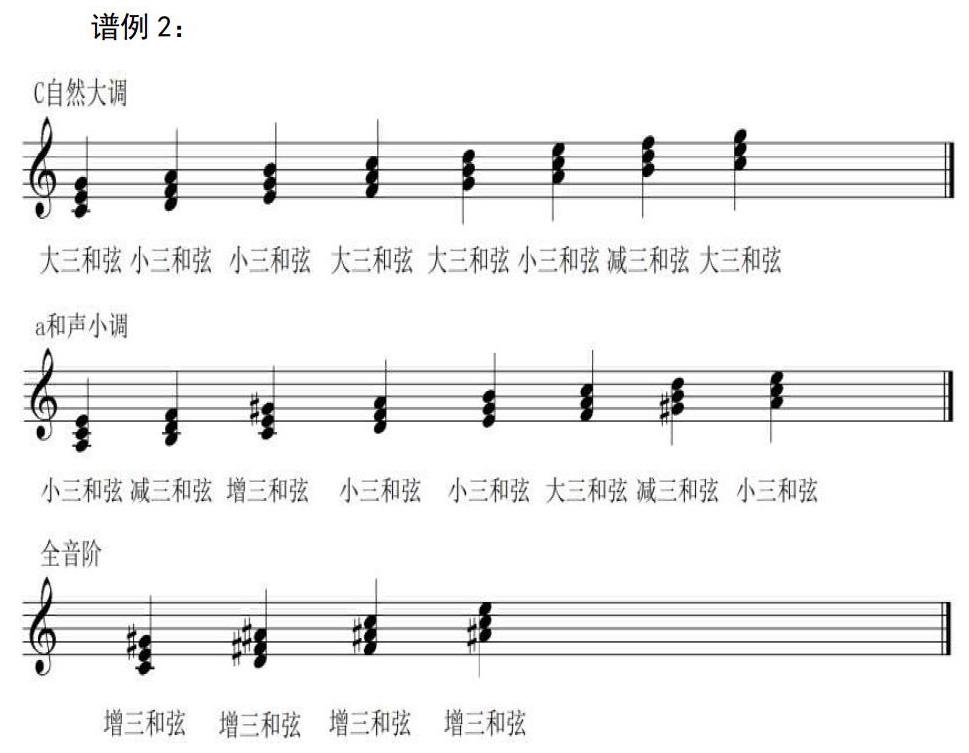

由譜例2可見,全音階的音級結構少于大小調,在和弦的選擇上更少。大小調式有14種音程,4種三和弦,8種七和弦,而全音階只能構成9種音程,1種三和弦,1種七和弦。自然音和弦是以自然音三度疊置兩次而成的,所有的三和弦可歸為:大三和弦、小三和弦、增三和弦、減三和弦;七和弦可歸為:大小七和弦、大七和弦、小七和弦、小大七和弦、減七和弦、減小七和弦、增七和弦、增大七和弦。全音階由于其自身結構的有限性,可構成的和弦種類十分有限,除增三和弦外,還包含省略五音的大小七和弦、屬三和弦、屬七和弦、屬九和弦。增三和弦是極不協和的,符合20世紀作曲家們追求的破碎風格,因此被廣泛用于20世紀作品中,以此來達到瓦解調性的作用。

自然音階在古典主義時期、浪漫主義時期比較多見,當時的作曲家在創作時,更喜歡創作具有古典美、富有邏輯性的音樂,因而多用大三和弦與小三和弦,很少用或者根本不用增三和弦與減三和弦。而全音階只包含增三和弦,意味著音樂作品的整體風格與作曲家的追求不符,缺乏自然音階中的穩定和弦,顯而易見,兩種音階創作的音樂存在著本質上的區別。自然音階中的傳統和聲較注重和弦的功能序進,嚴格的遵循著T-S-D-T的功能和聲系統,在結束時固定的返回原調性,很少顧及和弦的色彩性效果,而在全音階構成的色彩和弦中,和弦并不承擔樂曲的框架作用,更多的邏輯性運用。

四、平等的音高地位

全音階較自然音階的特別之處體現在:

(D任何兩個音之間的距離都相等,音級結構對稱,旋律線條平均。無論從哪個音開始,都能有相同的音樂效果。

(2)它包含增五度、增六度兩個極不協和的特性音程。自然音階中協和音程多于不協和音程,音樂優美動聽,而全音階中不協和音程多于協和音程,音樂神秘朦朧。雖然全音階建立在自然音階之上,但表達的音樂情緒卻完全不同。

(3)全音和弦中只有增三和弦、法國增六和弦最接近于傳統和弦。德彪西在《帆》和前奏曲(prelude)《為鋼琴而作》(PourLe Piano)中,結合中古調式、五聲音階、全音音階,通過和聲、調性等音樂手段表現音樂的色彩性,其中全音音階構成的增三和弦是典例。四、全音階各音是平等的,沒有音級的高低之分,沒有穩定音級與不穩定音級的差別,也沒有中心音,每個音都是獨立的整體,不圍繞著某一個音活動。古典主義時期與浪漫主義時期的奏鳴曲(sonata)、協奏曲(concerto)、夜曲(nocturne)、圓舞曲(waltz)等體裁作曲家都會直接以調性命名,如莫扎特(Wolf-gang Amadeus Mozart 1756-1791)的《A大調奏鳴曲》、肖邦(F.F.Chopin 1810-1849年)的《bE大調夜曲》,20世紀作曲家利用全音階創作時,以主要表達的內容、意象命名,例如德彪西的《帆》、斯特拉文斯基(Lgor Fedoroviteh Stravinsky1882-1971年)的《大地的舞蹈》(Sacrificial Dance DanseSacrale)。

五、結語

以上,通過對全音階所具備的均分音階結構、有限和弦種類、平等音高地位分析其屬性。全音階的基本結構是均分的,是2:2、平衡、適度的音階結構,由于內部結構與自然音階結構的本質區別,導致其擁有諸多特性,如音程種類與和弦種類的減少等,這些特性都基于音階的結構,因此構成的音程與和弦具有穩定性與協和性,呈現出精美、結構性強、音響協和的調性音樂。在音高方面,與自然音階相比最根本的區別在于它具有平等的音高地位,這種平等同樣體現在音級上,沒有高低之分,沒有穩定與不穩定之分。通過以上三個方面可知全音階的音高屬性給音樂帶來創作上的變化,對于了解全音階的發展及人工調式思維有重要意義。