對無創(chuàng)顱內(nèi)壓監(jiān)測高血壓腦出血患者臨床價值觀察

李慶 童建國

(重慶市綦江區(qū)人民醫(yī)院神經(jīng)外科 重慶 401420)

高血壓腦出血是高血壓病最常見并發(fā)癥之一,其發(fā)病率高,病情變化快,致死率及致殘率均較高。出血除直接破壞功能區(qū)造成偏癱、偏身感覺障礙及同向偏盲等功能障礙外,對生命的威脅主要來自血腫增加、繼發(fā)腦水腫或腦積水所致顱內(nèi)壓增高、腦疝[1][2]。若能準確的監(jiān)測患者顱內(nèi)壓情況,對于病情判斷、指導(dǎo)治療、確定是否手術(shù)、搶救生命以及判斷預(yù)后都是至關(guān)重要。2016年7月—2017年7月,我們對60例腦出血患者行動態(tài)無創(chuàng)顱內(nèi)壓監(jiān)測,并與影像資料,臨床表現(xiàn)進行對比分析,證明無創(chuàng)顱內(nèi)壓監(jiān)測能較準確反映顱內(nèi)壓變化。

1.資料與方法

1.1 一般資料

選取60例我院神經(jīng)外科住院的高血壓腦出血患者,入選標準:(1)有明確高血壓病史,住院期間首次生命體征錄入時血壓異常(>160mmHg)并排除其他因素的自發(fā)性腦出血(動脈瘤性自發(fā)性蛛網(wǎng)膜下腔出血,動靜脈畸形出血)。(2)入院CT提示幕上顱內(nèi)血腫形成,且血腫未破入腦室。(3)部分有手術(shù)指征患者均因家屬明確要求拒絕手術(shù)而納入研究對象,若觀察過程中患者進行手術(shù)或病情加重死亡則停止監(jiān)測。(4)除外合并嚴重呼吸、循環(huán)、肝腎等器官功能障礙患者。(5)除外既往存在腦血管病、顱內(nèi)占位、開顱手術(shù)病史患者。其中男36例,女24例,平均年齡61.53歲(42~83歲),平均血腫量約20.44ml(7~45ml)。

1.2 方法

對60例高血壓腦出血患者使用第三代博恩富克無創(chuàng)顱內(nèi)壓檢測儀進行監(jiān)測,其原理為通過固定血腫、積水等計算擾動系數(shù)從而估計水腫量體積,再根據(jù)顱內(nèi)總占位容積與顱內(nèi)壓函數(shù)關(guān)系曲線計算出全腦平均顱內(nèi)壓[3]。入院后常規(guī)治療均由醫(yī)療團隊處理,并分別于發(fā)病后12h、24h、72h、7d、15d、做為時間截點測量顱內(nèi)壓數(shù)值,測量顱內(nèi)壓數(shù)值前3小時不使用脫水藥物,避免藥物對顱內(nèi)壓影響,并于相同時間點完善CT檢查及記錄CSC評分。

顱內(nèi)壓以mmHg為單位。根據(jù)公認ICP分級標準,將顱內(nèi)壓分為:正常(5~15mmHg),輕度增高(16~20mmHg),中度增高(21~40mmHg),重度增高(>40mmHg)[4]。

通過CT影像表現(xiàn)閱讀,對中線移位、側(cè)腦室受壓程度、第三腦室,基地腦池顯影情況進行評分,總分采用計量資料進行分析。計分標準為:(1)中線結(jié)構(gòu)移位計分:正常0分,移位小于0.5cm計1分,移位介于0.5~1.0cm間計2分,移位介于1.0~1.5cm間計3分,移位大于1.5cm計4分。(2)側(cè)腦室受壓計分:正常計0分,單側(cè)變形至消失計1分,雙側(cè)變形至大部分消失計2分。(3)三腦室受壓計分:正常0分,壓縮變小計1分,消失計2分。(4)基地腦池包括四疊體池,環(huán)池,腳間池計分:正常0分,變小模糊1分,完全消失2分。最終CT計分變化在0~11分之間[5][6]。再根據(jù)分值大小及臨床經(jīng)驗將CT影像計分分為三組:輕度占位效應(yīng)組(單項≤1,且總分0~2),中度占位效應(yīng)組(任一單項=2或總分3~5),重度占位效應(yīng)組(任一單項≥3,或總分≥6)。

臨床表現(xiàn)則按照國際標準GCS評分分組分為輕度昏迷(13~15),中度昏迷(9~12),重度昏迷(3~8)三組。

1.3 統(tǒng)計學(xué)方法

(1)對所測ICP值、CT計分值等計量資料使用均數(shù)+標準差表示。(2)對患者反復(fù)多次重復(fù)測量的無創(chuàng)顱內(nèi)壓數(shù)值與CT計分、GCS臨床表現(xiàn)計分采用pearson相關(guān)性分析,以P<0.05具有統(tǒng)計學(xué)意義。(3)CT影像計分分級、臨床GCS評分分級及顱內(nèi)壓分組之間的組間比較采用χ2檢驗,P<0.05具有統(tǒng)計學(xué)意義。

2.結(jié)果

2.1 各時間節(jié)點測定值

對60例患者進行監(jiān)測,共得300組檢測數(shù)據(jù),其中ICP監(jiān)測平均值為13.72±2.75,CT計分為2.29±1.51,GCS評分計分為12.75±1.75。其中隨著時間節(jié)點不同,因存在水腫等問題,故3天左右顱內(nèi)壓較其他時間所測偏高,與之伴隨的是CT計分增高,GCS評分降低,見表1。

?

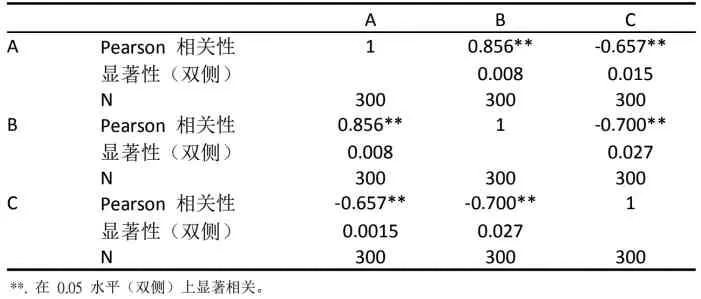

2.2 ICP值與CT計分、GCS評分相關(guān)分析

將ICP數(shù)值與頭顱CT計分進行pearson線性相關(guān)性分析,結(jié)果:ICP值與CT計分的相關(guān)系數(shù)R=0.856、P<0.05,證明ICP值與CT計分之間呈現(xiàn)出顯著的正相關(guān)性,具有統(tǒng)計學(xué)意義。

將ICP數(shù)值與GCS評分進行pearson線性相關(guān)性分析,結(jié)果:ICP值與GCS評分值得相關(guān)系數(shù)R=-0.675,P<0.05,證明ICP值與GCS評分之間呈現(xiàn)出顯著的負相關(guān)性,差異具有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05),見表2。

表2 無創(chuàng)顱內(nèi)壓監(jiān)測、臨床影響CT計分、臨床表現(xiàn)GCS計分之間相關(guān)分析。

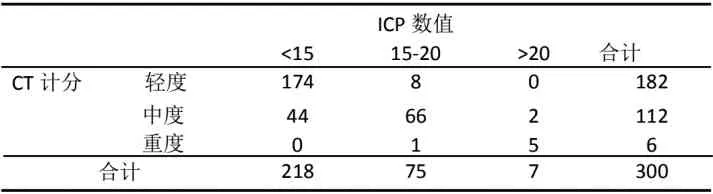

2.3 不同分組ICP與不同分組CT計分間統(tǒng)計分析

將ICP數(shù)值根據(jù)ICP分級分組,并與CT表現(xiàn)上占位效應(yīng)嚴重程度分組進行組間比較,通過卡方檢驗,證明其不同等級ICP與不同程度的占位效應(yīng)存在顯著性差異,P=0.003<0.05,具有統(tǒng)計學(xué)意義。見表3。

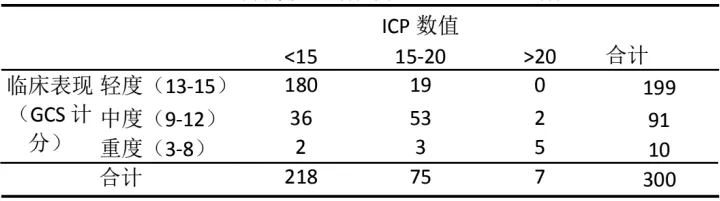

將ICP數(shù)值分組與GCS評分分組進行χ2檢驗,證明其不同等級ICP與GCS評分臨床表現(xiàn)上所體現(xiàn)出的意識障礙程度存在顯著性差異(P<0.05),見表4。

表3 不同等級ICP值與不同程度占位效應(yīng)間關(guān)系

表4 不同等級ICP值與不同臨床GCS評分等級間關(guān)系

3.討論

頭顱CT是目前公認的對顱內(nèi)高顱內(nèi)壓評估最可靠的影像學(xué)方法,但只能根據(jù)患者臨床表現(xiàn)間斷監(jiān)測,缺乏一定及時性,部分患者因病情危重不易搬動、生命體征不穩(wěn)等因素往往不能頻繁復(fù)查。意識、瞳孔、言語等表現(xiàn)往往對患者家屬而言是對患者病情嚴重程度最直接的體現(xiàn),但存在較多因素干擾,故目前一般仍需以復(fù)查CT對顱內(nèi)變化進行診斷。本實驗證明通過無創(chuàng)顱內(nèi)壓監(jiān)測可反應(yīng)顱內(nèi)壓變化,現(xiàn)通過無創(chuàng)腦水腫顱內(nèi)壓檢測儀進行顱內(nèi)壓監(jiān)測,可隨時在床旁對顱內(nèi)壓進行評估,其方法簡單、迅速、價格便宜同時減輕有創(chuàng)操作對家屬的思想包袱,在臨床工作中有較大意義。比如在臨床工作中,ICP增高與臨床癥狀加重之間仍有時間差,即存在部分患者在癥狀加重前已有ICP增高表現(xiàn),若我們等到臨床癥狀出現(xiàn)之后再通過復(fù)查CT了解顱內(nèi)情況變化,則很有可能錯過最佳治療時間,故工作中一旦發(fā)現(xiàn)無創(chuàng)顱內(nèi)壓監(jiān)測提示ICP升高即需立馬復(fù)查CT,這樣可以縮短對病情變化診斷時間,在腦疝前積極干預(yù),挽救患者生命[7]。

此次實驗主要針對幕上高血壓腦出血通過保守治療的患者,有一定局限性。但無創(chuàng)腦水腫顱內(nèi)壓監(jiān)護儀經(jīng)證實有效,應(yīng)用于臨床是可行的,未來可通過針對不同類型的顱內(nèi)出血患者進行監(jiān)測,如幕下出血患者、各型顱腦損傷患者進行ICP監(jiān)測了解其與CT變化、臨床癥狀關(guān)系是否相關(guān)指導(dǎo)治療[11]。同時目前開顱血腫清除術(shù)患者大部分行去骨瓣減壓,去骨瓣減壓后無創(chuàng)顱內(nèi)壓監(jiān)測欠準確,但目前手術(shù)后還納顱骨成為一種趨勢,但對還納骨瓣的患者往往需行有創(chuàng)顱內(nèi)壓監(jiān)測,現(xiàn)在無創(chuàng)顱內(nèi)壓監(jiān)測也可作為術(shù)后顱內(nèi)壓監(jiān)測指導(dǎo)治療。無創(chuàng)腦水腫顱內(nèi)壓監(jiān)測對顱內(nèi)壓的監(jiān)測最主要的是通過計算水腫量間接測量顱內(nèi)壓,故對腦水腫的監(jiān)測也能達到其作用,根據(jù)腦水腫規(guī)律性的變化,研究在水腫高峰期時無創(chuàng)腦水腫儀所提示的水腫變化是否存在相關(guān),了解甘露醇脫水治療效果從而指導(dǎo)對患者的治療[8]。

臨床工作中,患者的體位、是否缺氧、PaCO2、PaO2、pH值等均可影響顱內(nèi)壓,故可通過無創(chuàng)腦水腫顱內(nèi)壓監(jiān)測了解上訴因素變化后的顱內(nèi)壓變化[9]。總之,無創(chuàng)腦水腫監(jiān)測儀通過對顱內(nèi)壓監(jiān)測可成為臨床監(jiān)測的一項重要手段,雖然存在較多影響因素,但他與CT影片、臨床表現(xiàn)構(gòu)成神經(jīng)外科患者診療的三駕馬車,為患者的健康保駕護航。