中心靜脈導管行胸腔閉式引流術治療胸腔積液的療效分析

孫宓

(云南省第三人民醫(yī)院呼吸內科 云南 昆明 650000)

胸腔積液即指多種因素共同影響下導致胸腔內液體顯著增多或吸收減弱,使胸腔積液量超出正常水平的一種病理變化,通常因胸膜惡性腫瘤、心腎功能不全、結核性胸膜炎、胸外傷等原因所致[1]。使用中心靜脈導管行胸腔閉式引流術對胸腔積液進行治療的創(chuàng)傷性相對較小,臨床耐受性更好,且對胸膜組織的刺激性小,不容易頂壓病人的肺臟,治療優(yōu)勢較突出。為進一步了解中心靜脈導管行胸腔閉式引流術用于胸腔積液治療中的實際效果,此文擇取我院收治的70例胸腔積液病人為對象展開臨床分析,詳述內容見下。

1.資料與方法

1.1 一般資料

擇取我院2015年3月—2018年4月收治的70例胸腔積液病人,這些病人都接受胸部X線、CT或B超等檢查后確診存在胸腔積液,且符合胸腔積液的臨床癥狀及體征表現,均具有外科手術指征,簽訂了此項研究的知情同意書;其中,31例結核性積液,27例炎性積液,12例心功能不全引起胸腔積液;52例單側積液,18例雙側積液;依據手術治療方案的不同將這些病人列為實驗組(39例)、參照組(31例),實驗組:17例男性,22例女性,年齡28~79(56.2±13.87)歲,病程2~17(5.8±2.43)天;參照組:14例男性,17例女性,年齡27~77(55.7±13.53)歲,病程1~16(5.6±2.41)天;兩組病例的各項基線資料經過比較并無顯著差異(P>0.05),該項研究通過我院醫(yī)學倫理委員會認可后實施。

1.2 方法

采取B超對所有病人的病變部位進行準確定位,檢測表皮至積液間的直線距離,引導病人取坐立位,若病情較重且無法隨意搬動,應取仰臥體位,對穿刺點實施局部麻醉,利用超聲作為導向進行穿刺。

參照組采用傳統(tǒng)的胸腔穿刺法,對穿刺位置的皮膚進行常規(guī)消毒,取普通針(或長針)穿刺病人的胸膜腔,定期抽取其胸腔積液,2~3次/周,初次抽液量<600mL,之后每次抽液量<1000mL;直至胸腔的積液量完全消失(或剩余少量)及臨床癥狀得到改善后停止穿刺抽液。

實驗組采用中心靜脈導管行胸腔閉式引流術,給予消毒鋪巾后,選擇病人腋中線偏后部位作為穿刺針的穿刺點,穿刺中有突破感時立即回吸,若見胸腔積液便使用擴張器逐步擴張皮膚,取導絲沿著針芯置入胸腔,并拔出穿刺針,然后沿著導絲方向將導管置入胸腔內12~15厘米處,再拔出導絲,使用無菌貼膜把導管妥善固定在胸壁皮膚上,外部使用紗布包裹,末端連接引流袋。按照病人耐受狀況選擇積液引流量,每日積液引流量不可超出1000ml,必要條件下取生理鹽水沖洗導管,每日2次;持續(xù)2~3天引流量<100ml,通過B超或CT檢查確定胸腔積液量完全消失(或剩余少量),且病人臨床癥狀得以顯著改善后,便可拔除引流管。

1.3 療效標準

手術后,病人胸悶、胸痛等癥狀表現徹底消除,經CT、B超檢查可見胸腔積液全部消失,且胸膜未出現粘連肥厚現象,視為痊愈;病人胸悶、胸痛等癥狀表現顯著減輕,經CT、B超檢查可見少量的胸腔積液,視為顯效;病人胸悶、胸痛等癥狀表現有所好轉,經CT、B超檢查可見一定量的胸腔積液,視為有效;經手術治療后,病人以上癥狀體征沒有顯著改變,或有病情加重的趨勢,視為無效[2]。

1.4 數據處理

使用SPSS22.0軟件對各項數據予以計學分析,計量數據表達為(±s),數據比對經t檢測;計數數據表達為(n/%),數據對比經χ2檢測;P<0.05表示具統(tǒng)計學意義。

2.結果

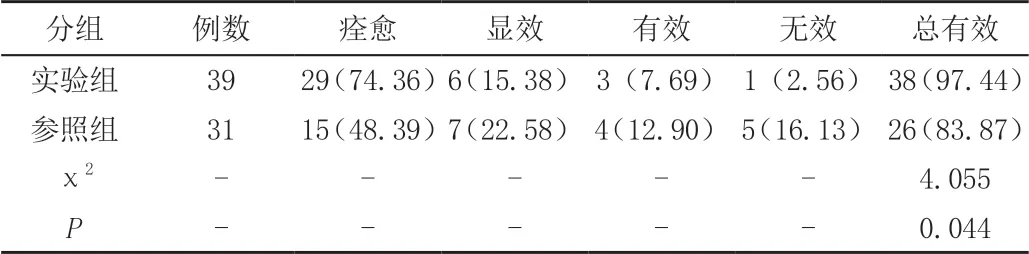

實驗組治療的總有效率顯著高于參照組(P<0.05),見表。

表 兩組臨床療效對比 [n(%)]

3.討論

現階段,胸腔積液的常用治療方法為胸腔穿刺術與胸腔閉式引流術;其中,傳統(tǒng)的胸腔穿刺術需反復多次進行穿刺,對病人耐受能力的要求較高,且需要長期接受治療。另外,每次抽取積液的間隔時間比較長,難以及時將胸腔積液抽出,而且,如果穿刺抽液的操作不當容易誘發(fā)循環(huán)衰竭、氣胸等一系列并發(fā)癥,使治療成效受到較大影響。而中心靜脈導管行胸腔閉式引流術彌補了傳統(tǒng)胸腔穿刺術的多項缺陷,具體優(yōu)勢歸納為以下六點:①手術操作簡單、便捷、可一次性完成,對病人的創(chuàng)傷性更小。②使用的中心靜脈導管具備良好的組織相容性,不會輕易損傷肺臟組織,避免繼發(fā)感染及相關并發(fā)癥出現。③通過留置中心靜脈導管,能夠實現經胸腔內給藥,從而提升了手術治療效果。④中心靜脈導管減少患者反復胸腔穿刺的次數,引流胸水較徹底。⑤減輕患者心理負擔,也相應減少醫(yī)務人員的工作量。⑥中心靜脈導管頭端5厘米處有4~5個側孔,一般不會全部堵住,使抽液順利、徹底[3]。該項研究的結果表明,采用中心靜脈導管行胸腔閉式引流術的實驗組臨床療效顯著優(yōu)于行胸腔穿刺術的參照組(P<0.05)。

綜上,中心靜脈導管行胸腔閉式引流術在胸腔積液治療中的臨床療效確切,是一種值得推廣應用的治療方法。