整體護理措施在上消化道出血患者急救中的應用效果分析

蔡林玉

(江蘇省蘇州大學附屬第二醫院 江蘇 蘇州 215000)

上消化道出血是指由屈氏韌帶以上的消化道病變引起的出血,其中主要是食管、胃、十二指腸和胰膽病變等導致的出血,也包含胃空腸吻合術后空腸病變出血[1]。上消化道出血患者一般起病較急,并且發病后死亡率相對較高,因此在患者發病后必須要采取有效的急救措施。本研究對整體護理措施在上消化道出血患者急救中的臨床效果進行分析,現作如下報道。

1.資料與方法

1.1 一般資料

將2015年9月—2016年9月期間于我院接受治療的上消化道出血患者100例作為研究對象,將其隨機均分為對照組和實驗組。對照組男31例,女19例,患者年齡21~69歲,平均年齡(42.64±3.96)歲。實驗組男30例,女20例,患者年齡19~68歲,平均年齡(42.97±3.82)歲。兩組患者的性別和年齡等基本資料相比P>0.05,滿足對比研究的要求。

1.2 方法

給予對照組患者常規護理方式,其中主要是讓患者保持良好的休息,將病房內的溫度和濕度控制在適宜范圍,避免對患者進行搬動并給予患者相應的止血處理等。在對照組的基礎上給予實驗組患者整體護理措施,其具體方法如下。

1.2.1 補充血容量 在對患者進行急救時,護理人員要密切關注患者的血容量,并為患者快速建立靜脈通道,并及時為患者進行血容量的補充。患者出血量較小時可以使用濃度為5%的葡萄糖氯化鈉溶液或血漿進行補液,出血量較大時要及時進行配血和備血處理,患者病情穩定后及時進行血容量的補充。

1.2.2 止血處理 在對患者進行急救的過程中,護理人員要嚴格按照醫囑對患者進行止血處理,在患者出血量較大時要每天泵入奧曲肽進行治療,并且要為患者注射其它止血藥物。治療過程中密切關注患者各項生命體征變化情況,并在出現異常變化時及時與主治醫師取得聯系,根據患者實際情況采取相應的措施。

1.2.3 強化基礎護理 在患者發生出血后,護理人員不僅要讓患者保持絕對臥床休息,還要指導并協助其保持正確體位,其中主要是保持平臥位并讓患者將頭偏向一側,避免患者因發生嘔吐而窒息。患者出現嘔血癥狀時要對其飲食結構進行合理安排,其中主要是嘔血時對其進行禁食,在其病情穩定后給予其易消化的流質食物。另外,要對患者的皮膚進行全面護理,其中主要是及時為患者清理嘔吐物,并對皮膚進行清潔護理,及時為患者清理口腔中的異物,并且要確保口腔黏膜處于干凈完整的狀態。

1.2.4 心理護理 上消化道出血患者的病情一般較急,并且患者在發病后的臨床癥狀較重,容易導致患者出現恐懼、緊張和焦慮等不良情緒。因此護理人員進行護理的時候要關心患者,并為其詳細介紹上消化道出血的相關知識,告知患者積極配合醫護人員的工作,幫助患者消除不良心理。另外,護理人員還要與患者保持溝通與交流,仔細傾聽患者的想法,及時掌握患者的心理變化。

1.3 療效判定

觀察兩組患者的臨床治療效果,其中療效判定標準為:治療后患者出血量明顯減少并且血壓保持在穩定狀態,黑便和嘔血等癥狀完全消失,則視為顯效;患者出血量有所減少并且臨床癥狀得到一定緩解,則視為有效;患者出血量未得到控制,并且臨床癥狀未得到明顯改善,則視為無效。臨床總有效率=顯效率+有效率。

1.4 數據處理

數據處理采用SPSS22.0統計學軟件完成,其中分別使用百分率(%)和(±s)表示計數資料與計量資料,分別采用χ2檢驗和t檢驗完成數據對比的統計學檢驗,P<0.05表示數據差異有統計學意義。

2.結果

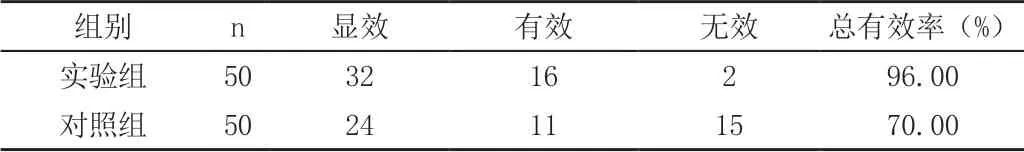

實驗組患者的臨床總有效率較對照組更高,兩組數據相比P<0.05,如表所示。

表 兩組患者臨床療效對比 (例)

3.討論

上消化道出血是臨床上常見的急癥,嚴重威脅患者的生命安全[2]。因此在患者發病后必須要及時采取有效的急救措施,確保患者的生命安全。臨床上對上消化道出血患者的治療主要是根本其出血量進行血容量的補充,將患者的血壓保持在正常范圍內,避免患者因血液循環異常而影響身體其它器官的正常運行[3]。由于患者病情較重,因此在對其進行急救時必須要給予其相應的護理措施,這樣才能提升其急救效果[4]。

整體護理不僅要求護理人員加強對患者本身的關注,還要對患者的心理、環境和其它物理因素對其治療效果的影響進行分析和干預[5]。通過整體護理措施在上消化道出血中的應用,其中主要是針對患者的出血情況給予其生命體征的監測,并給予其心理護理和飲食護理,并根據實際情況給予患者血容量補充等,從而確保患者的治療效果。

綜上整體護理措施在上消化道出血患者急救中的臨床效果顯著,具有較高臨床應用價值。