延續性護理對新發腦卒中患者的效果觀察

符鴻香 彭子芬 溫江玲

(海南省萬寧市人民醫院神經內科 海南 萬寧 571500)

腦卒中是一種常見的腦血管意外疾病。急性腦循環障礙導致局灶性神經功能缺損為主要病理特征。它具有起病急,高殘疾的特點,目前這種疾病嚴重威脅著中老年人的身心健康。隨著醫療技術的不斷發展,腦卒中搶救的成功率逐漸提高,但仍有許多不同程度的殘疾患者。功能失調的腦卒中患者的回歸將不可避免地導致生活質量下降和產生心理負擔。出院之后,卒中患者需要長期和延續性的綜合干預,如康復訓練和心理治療[1-2]延續性護理是通過一系列行動設計用以確保患者在不同的健康照顧場所(如從醫院到家庭)及同一健康照護場所(如醫院的不同科室)受到不同水平的協作性與連續性的照護。本研究分析了延續性護理對新發腦卒中患者出院后自理能力的影響,報告如下。

1.資料和方法

1.1 一般資料

選擇我院2017年1月—6月100例新發腦卒中患者,隨機分組,延續性護理組年齡最低56,最高78歲(60.24±2.12)歲。男占28例,女占22例。常規護理組年齡最低56,最高77歲(60.65±2.78)歲。男占29例,女占21例。兩組資料可比。

1.2 護理方法

常規護理組給予普通護理,延續性護理組進行了延續性護理。

1.2.1 創建延續服務護理小組 選擇有豐富護理管理經驗的主管護士作為小組組長,副組長則由護士長擔任,其他護士作為組員。

1.2.2 定期培訓 加強小組成員關于腦卒中出院后護理內容的定期培訓,培訓工作由小組組長負責,主要是通過講座、視頻播放、建立微信群等多種方法來完成宣教,培訓內容包括腦卒中后基礎護理、并發癥護理、心理管理、微視頻課程等。

1.2.3 擬定功能訓練方案與計劃 主要有功能訓練的原理、方法、注意事項以及日常護理等內容。密切觀察新發腦卒中患者功能鍛煉情況,指導新發腦卒中患者家屬掌握相應護理;要求新發腦卒中患者現場進行患肢功能訓練操作,并指導家屬共同訓練,一對一指導和示范未做到位的動作。若新發腦卒中患者難以完成計劃或進展困難或訓練效果不顯著時,可增加隨訪的次數,現場糾正不準確的訓練方法,需要是協同康復師對訓練方法以及強度進行調整。

1.2.4 微信群和微視頻健康宣教 創建與新發腦卒中患者的微信交流群,在群內開放免費病情咨詢,并且針對性解決家庭延續護理中存在的疑難問題;制作微視頻課程來對新發腦卒中患者開展健康宣教,實現新發腦卒中患者出院后微信一對一的康復訓練指導,保證新發腦卒中患者能夠依據計劃流程完成康復,全面優化新發腦卒中患者出院后家庭康復管理[3-4]。

1.3 觀察指標

比較兩組滿意人數;患者對出院后自我護理知識的了解、再次入院的時間;護理前后自理能力量表評分;再次入院率。

1.4 統計學處理

使用SPSS21.0軟件處理數據,分別使用t、χ2檢驗,P<0.05表示差異用統計學意義。

2.結果

2.1 滿意人數

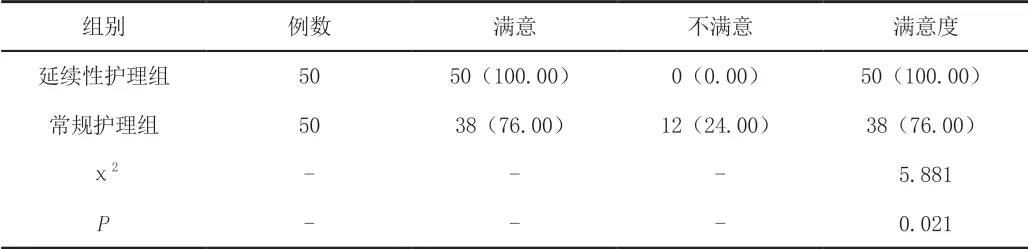

延續性護理組對比常規護理組滿意人數更高,P<0.05。如表1。

表1 兩組滿意人數分析[n(%)]

2.2 自理能力量表評分

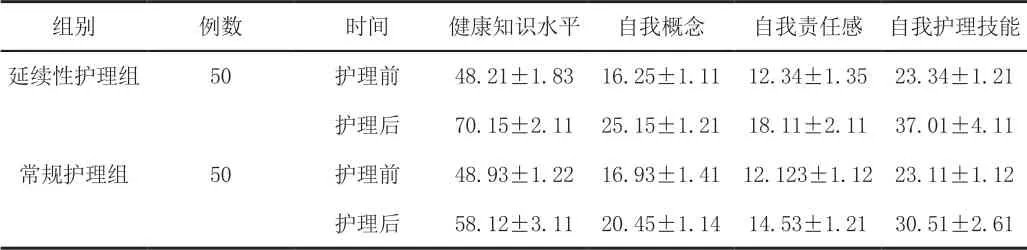

護理前兩組自理能力量表評分無顯著差異(P>0.05);護理后延續性護理組自理能力量表評分顯著高于常規護理組(P<0.05),如表2。

表2 護理前后自理能力量表評分比較(-x±s,分)

2.3 患者對出院后自我護理知識的了解、再次入院的時間

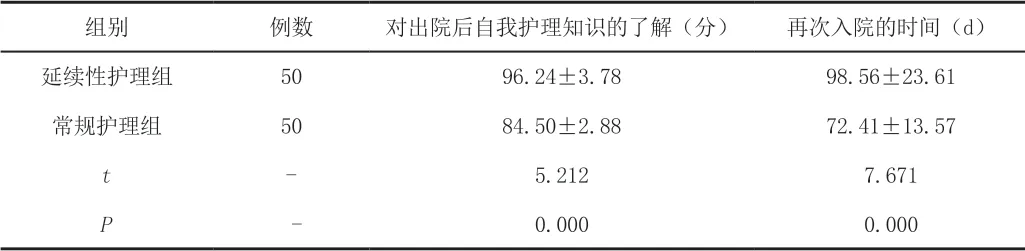

延續性護理組患者對出院后自我護理知識的了解評分和再次入院的時間均高于常規組,兩組差異顯著(P<0.05),見表3。

表3 兩組患者對出院后自我護理知識的了解、再次入院的時間分析(±s)

表3 兩組患者對出院后自我護理知識的了解、再次入院的時間分析(±s)

組別 例數 對出院后自我護理知識的了解(分) 再次入院的時間(d)延續性護理組 50 96.24±3.78 98.56±23.61常規護理組 50 84.50±2.88 72.41±13.57 t- 5.212 7.671 P - 0.000 0.000

2.4 再次入院率

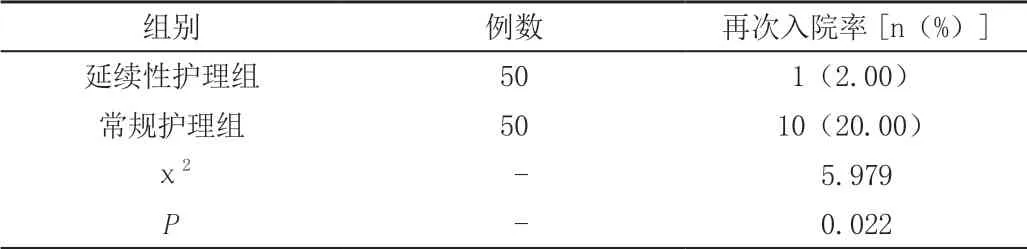

延續性護理組再次入院率更少低于常規護理組,差異顯著(P<0.05)。如表4。

表4 兩組再次入院率分析

3.討論

新發腦卒中屬于臨床較為多見的腦血管疾病之一,且發病率正在逐年增加,當前臨床治療新發腦卒中的常用方法仍是藥物、溶栓治療,患者搶救成功率提高,但出院后的自我護理能力的提高對于降低致殘率非常關鍵。延續性護理以患者為中心,實現不同醫療機構或不同級別醫療機構之間的平穩過渡,保持護理服務的連續性,并降低高風險患者健康狀況惡化的風險[5-6]。作為一種新型的護理模式,延續性護理可以有效地提高患者的生活質量,提高醫療服務質量。對腦卒中患者有效,可有效改善患者的日常生活活動,改善促使新發腦卒中患者更好提高生活能力,改善生存質量,并降低家庭成員的負擔[7-8]。

本研究中,常規護理組給予普通護理,延續性護理組進行了延續性護理。數據顯示,延續性護理組滿意人數、自理能力量表評分、患者對出院后自我護理知識的了解、再次入院的時間、再次入院率對比常規護理組有優勢,P<0.05。

綜上,對新發腦卒中患者實施延續性護理可獲得良好效果。