中醫定向透藥療法對腦梗死后肢體功能恢復的療效觀察

陳亞芳

(江蘇省常州市腫瘤醫院神經內科 江蘇 常州 213000)

腦梗死是臨床中發病率較高的腦血管類疾病,特別是在廣大中老年人群體中發病率較高。腦梗死的臨床致殘率及致死率均較高,對于患者健康及安全產生嚴重威脅。腦梗死后多數患者將產生偏癱及失語等臨床癥狀,患者生活自理能力顯著降低對其生活質量產生嚴重影響[2]。而通過改善腦梗死患者的肢體功能障礙,有助于改善其生活質量和預后。本次研究將探討對于腦梗死患者采取中醫定向透藥療法,對于促進起肢體功能恢復的臨床療效。

1.資料與方法

1.1 一般資料

以本院2017年5月1日—2018年9月1日治療的腦梗死后并發肢體功能障礙病人60例作為此次的研究樣本,以隨機數字法分組,并依次分別納入觀察組、對照組。觀察組資料:共計30例,男性16例,女性14例;年齡范圍54~87歲,平均(66.2±0.4)歲。對照組:共計30例,男性17例,女性13例;年齡范圍53~86歲,平均(65.8±0.3)歲。兩組觀察對象在一般線性資料對比中均衡度高,有可比性(P>0.05)。

1.2 方法

兩組患者均采取常規的藥物治療方案,主要包括抗血小板聚集、調脂穩定斑塊、活血化瘀以及營養腦神經和清除自由基等。同時配合患肢康復訓練,主要包括患肢的主動、被動運動和肌力訓練。觀察組患者在此基礎上采取中醫定向透藥療法治療,應用中醫定向透藥治療儀,將電極覆蓋于治療藥墊之上,并將藥墊貼于病人患肢疼痛點、肌肉和穴位的兩側,嚴格遵醫囑放置電極,同時確保電極周邊粘貼區域與患者皮膚進行緊密接觸,治療熱度調節為0~50℃,確保溫度的控制能夠引起患者肌肉收縮并患者耐受為宜,每次治療時間為60min,其中上肢30min,下肢30min,1次/天,以7天作為一療程。兩組患者均治療后進行效果評估。

1.3 評價指標

(1)應用FMA肢體運動功能量表對兩組患者治療前后的患肢運動功能恢復情況進行比較;(2)應用ADL量表對兩組患者的日常活動能力進行評估。

1.4 統計學方法

2.結果

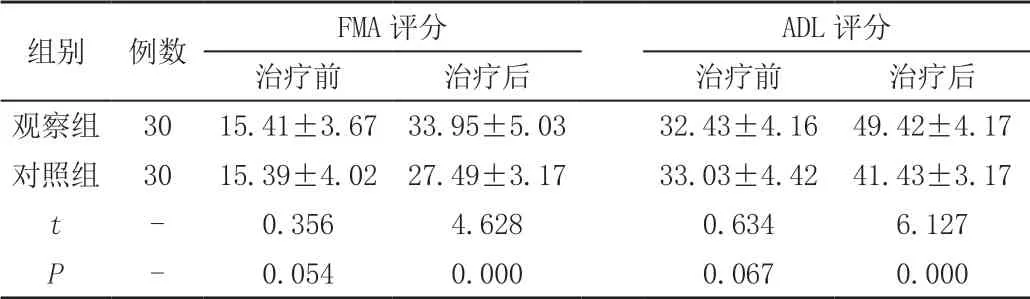

兩組患者治療前FMA、ADL評分均較低(P>0.05);治療后觀察組患者的FMA、ADL評分改善效果均較對照組更優,且兩組對比治療后均存在顯著差異(P<0.05),見表。

表 兩組患者患肢運動功能及日常活動能力評分比照(±s,分)

表 兩組患者患肢運動功能及日常活動能力評分比照(±s,分)

組別 例數 FMA評分 ADL評分治療前 治療后 治療前 治療后觀察組 30 15.41±3.67 33.95±5.03 32.43±4.16 49.42±4.17對照組 30 15.39±4.02 27.49±3.17 33.03±4.42 41.43±3.17 t - 0.356 4.628 0.634 6.127 P - 0.054 0.000 0.067 0.000

3.討論

腦梗死屬于臨床中十分常見的腦血管類疾病,腦梗死發病后將對病人神經系統功能以及結構形成嚴重的不利影響。通過對腦梗死功能障礙患者采取肢體功能康復訓練,有助于促使其大腦皮質的功能不斷向著可塑性的方向進展,有助于促進患者患肢功能恢復,并改善其喪失的神經功能以及運動功能[3]。腦梗死患者肢體功能能夠恢復主要在于通過維持其患肢的連續性運動狀態,能夠預防患者發生關節僵硬以及肌肉萎縮等情況。然而單純采取藥物治療以及患肢功能恢復訓練等,并無法完全有效改善其日常活動能力以及患肢功能,因此需要探索更為有效的治療方法,以促進其患肢功能恢復[4]。中醫定向透藥療法是通過運用微孔技術,在患者機體局部的病變部位進行定向的靶位透藥治療,是一種行之有效的康復療法。該治療方案中應用了熱磁技術、中頻藥物導入技術以及中平仿生按摩技術等。通過非對稱性的中頻電流,降低患者皮膚電阻,促進其小動脈以及毛細血管等擴張,有助于改善其病變部位的循環情況[5]。除此之外,藥物離子存在定向推動力,可促使藥物密封于皮膚表面,有利于促進藥物對于機體病變組織直接發揮作用,產生鎮痛及消炎作用,同時發揮疏經通絡以及改善局部循環等功能。對于腦梗死患者的神經刺痛以及麻木等相關臨床癥狀,均能夠有效緩解。本次研究結果提示,觀察組患者通過在常規藥物治療,以及患者康復訓練基礎上配合中醫定向透藥療,該組患者治療后患肢運動功能評分以及日常活動能力評分改善效果均較對照組更優。進一步表明,通過采取中醫定向透藥療法,有利于改善患者的肢體功能障礙,能夠促進患者肢體功能的有效恢復,該治療方案具有較高的臨床應用價值。

綜上所述,針對腦梗死后并發肢體功能障礙患者,采取中醫定向透藥療法有助于促進患者肢體功能恢復,并且可改善其日常活動能力,中醫定向透藥療法值得在腦梗死患者中應用推廣。