生態(tài)環(huán)境部南京環(huán)境科學(xué)研究所張毅敏: 河湖水系綜合調(diào)控與生態(tài)恢復(fù)技術(shù)精準(zhǔn)治理武南區(qū)域

李禾

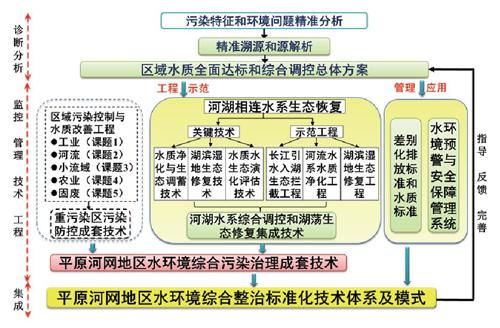

記者獲悉,日前,由生態(tài)環(huán)境部南京環(huán)境科學(xué)研究所研究員張毅敏團(tuán)隊(duì)承擔(dān)的“武南區(qū)域河湖水系綜合調(diào)控與生態(tài)恢復(fù)技術(shù)集成與示范(2017ZX07202006)”課題,在全面系統(tǒng)總結(jié)“十一五”、“十二五”水專項(xiàng)研究成果基礎(chǔ)上,精準(zhǔn)分析了武南片區(qū)污染特征及水環(huán)境問題,結(jié)合區(qū)域水環(huán)境質(zhì)量管理目標(biāo),開展了區(qū)域污染負(fù)荷與水環(huán)境質(zhì)量關(guān)系模型模擬,制定了差別化污水排放標(biāo)準(zhǔn)和水質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)體系,在典型區(qū)域開展了河湖水系及湖蕩開展的生態(tài)修復(fù)技術(shù)集成與綜合示范,以及武南區(qū)域水環(huán)境監(jiān)測(cè)預(yù)警與安全保障管理系統(tǒng)的構(gòu)建,建立涵蓋了“源頭控制—管網(wǎng)優(yōu)化-負(fù)荷削減-河道消納—水體治理—生態(tài)修復(fù)”的平原河網(wǎng)區(qū)水質(zhì)全面達(dá)標(biāo)和精準(zhǔn)調(diào)控的水環(huán)境防治管理技術(shù)與工程技術(shù)體系,提出了復(fù)雜平原河網(wǎng)區(qū)域水質(zhì)全面達(dá)標(biāo)和精準(zhǔn)調(diào)控總體方案,為武南區(qū)水環(huán)境全面達(dá)標(biāo)提供了技術(shù)支持,并為我國(guó)解決河網(wǎng)密集區(qū)域水環(huán)境問題提供了分層次、可視化的技術(shù)示范和綜合方案。

武南區(qū)域水系污染強(qiáng)度高,污染來(lái)源復(fù)雜,河網(wǎng)復(fù)雜,調(diào)研武南區(qū)域內(nèi)(特別是國(guó)考和省考斷面)河流水質(zhì)狀況,課題組發(fā)現(xiàn),永安河/永勝河目標(biāo)監(jiān)測(cè)物質(zhì)相比較其他河流濃度較高,尤其廟橋斷面。另外,太滆運(yùn)河的良久大橋斷面以及武南河、丁塘港的監(jiān)測(cè)斷面需要關(guān)注。

“我們基于區(qū)域水體常規(guī)和特征污染物時(shí)空分布特征分析,以排水指紋信息數(shù)據(jù)庫(kù)的溯源方法、微生物溯源技術(shù)和多參數(shù)、多污染物分布特征的綜合溯源技術(shù)為核心,形成了復(fù)雜污染源精準(zhǔn)溯源與解析成套技術(shù),實(shí)現(xiàn)高污染負(fù)荷、復(fù)雜污染源水環(huán)境體系中污染源的精準(zhǔn)溯源。”張毅敏說(shuō)。

研究結(jié)果顯示,永安河及運(yùn)河以北受人為影響較大,滆湖受人為影響較小;區(qū)域氮源主要源自生活及人畜糞便源和化肥源;永安河受到化工等工業(yè)源的影響,氮源主要來(lái)源于生活源和化肥;運(yùn)河以北受到化工和電鍍等工業(yè)源的影響,氮源主要來(lái)源于生活源和農(nóng)業(yè)源;滆湖受到人為影響較低,受到藻類生長(zhǎng)等內(nèi)源性影響。

常州市武南片區(qū)平原河網(wǎng)的水環(huán)境復(fù)雜,在分布式產(chǎn)匯污模擬、復(fù)雜水體環(huán)境模擬及多目標(biāo)總量?jī)?yōu)化分配等管理支撐關(guān)鍵技術(shù)研究的基礎(chǔ)上,張毅敏團(tuán)隊(duì)結(jié)合區(qū)域水環(huán)境質(zhì)量管理目標(biāo),開展了區(qū)域污染負(fù)荷與水環(huán)境質(zhì)量關(guān)系模型模擬,核算了水污染物許可排放量并實(shí)現(xiàn)其在“區(qū)域/流域-控制單元-入河排污口-行業(yè)或排污單位”之間的逐級(jí)分配。根據(jù)不同區(qū)域的污染結(jié)構(gòu)特征和水質(zhì)改善需求,以水污染物許可排放量分配方案為指導(dǎo),研究分區(qū)分類污水排放標(biāo)準(zhǔn)和水質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)體系,實(shí)現(xiàn)重污染流域污染源和水環(huán)境的差別化管理,為確保區(qū)域水環(huán)境質(zhì)量全面達(dá)標(biāo)提供了政策工具。

張毅敏介紹,課題以武南區(qū)域水質(zhì)目標(biāo)可達(dá)為核心,提出了區(qū)域水質(zhì)全面達(dá)標(biāo)和精準(zhǔn)調(diào)控總體方案,建立了武南區(qū)域水環(huán)境檢測(cè)預(yù)警與安全保障管理系統(tǒng)及平原河網(wǎng)地區(qū)水環(huán)境綜合整治技術(shù)體系,掌握了武南區(qū)域內(nèi)(特別是國(guó)考和省考斷面)河流水質(zhì)在示范工程、依托工程和其它治理工程實(shí)施后年度變化趨勢(shì)。

湖蕩濕地、溝塘支浜的消納調(diào)控作用未得到充分發(fā)揮,即將完工的新孟河引江濟(jì)太工程對(duì)滆湖及河網(wǎng)水系生態(tài)影響突出。

團(tuán)隊(duì)成員之一生態(tài)環(huán)境部南京環(huán)境科學(xué)研究所助理研究員孔明介紹,課題組研發(fā)了高水力負(fù)荷下的入湖湖口生態(tài)攔截前置庫(kù)技術(shù)和河網(wǎng)水系水質(zhì)凈化技術(shù)并進(jìn)行工程示范。根據(jù)不同類型湖濱濕地生態(tài)修復(fù)的主要生態(tài)、環(huán)境目標(biāo),構(gòu)建針對(duì)非點(diǎn)源污染物截留、凈化的湖蕩濕地生態(tài)修復(fù)模式。全面調(diào)查研究了滆湖臨湖養(yǎng)殖圩塘基底形態(tài)、水文水質(zhì)條件、以及生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn),提出了退圩還湖湖濱濕地恢復(fù)重建技術(shù)方案;研發(fā)集成了水位波動(dòng)下湖濱濕地系統(tǒng)的構(gòu)建及穩(wěn)定維持成套技術(shù)。

以滆湖為核心的河湖相連水系的生態(tài)狀況破壞較為嚴(yán)重,河網(wǎng)水系凈化能力下降、消納調(diào)控作用未得到充分發(fā)揮,即將完工的新孟河引江濟(jì)太工程可能對(duì)滆湖及河網(wǎng)水系生態(tài)影響的問題。

記者獲悉,課題組研發(fā)突破基于生態(tài)攔截、構(gòu)筑物優(yōu)化、植物群落配置的綜合集成的高水力負(fù)荷下的入湖湖口生態(tài)攔截前置庫(kù)技術(shù),基于污染物就地消納與水系自凈能力增強(qiáng)技術(shù)的河網(wǎng)水系水質(zhì)凈化技術(shù),水位波動(dòng)下湖濱濕地系統(tǒng)的構(gòu)建及穩(wěn)定維持技術(shù),形成河湖水系調(diào)控與湖蕩濕地生態(tài)修復(fù)集成技術(shù),在技術(shù)研發(fā)和集成創(chuàng)新的基礎(chǔ)上開展了生態(tài)攔截、湖濱濕地生態(tài)修復(fù)、河流水系凈化示范工程建設(shè),有效提高了其生態(tài)凈化能力,攔截和削減了入湖污染負(fù)荷,實(shí)現(xiàn)了滆湖及河網(wǎng)水系水生態(tài)環(huán)境改善,水體生態(tài)功能提升的目的,也為太湖和其它流域河湖相連水系的生態(tài)修復(fù)提供了范例和技術(shù)支撐。