改革開放以來干部“公選”工作的發展歷程與基本特點

李敬

摘 要:干部公開選拔工作是加強黨的干部隊伍建設的重要內容和重大舉措,是改革創新的實踐成果,為改革開放和現代化建設提供了堅實的人才支撐和組織保障。及時總結公選工作的特點,比如測評體系的完整性、制度的批判繼承性、用人導向的正確性等,為下一步發揚優點、克服缺點,助推公選工作健康發展提供有益借鑒。

關鍵詞:公開選拔;發展歷程;基本特點

改革開放以來,黨的干部隊伍建設與以經濟建設為中心的現代化建設的偉大實踐融為一體、協同發展。干部公開選拔工作經歷了40年的實踐探索,積累了大量寶貴經驗和成功做法,為改革開放和現代化建設提供了堅實的人才支撐和組織保障。梳理干部公開選拔的實踐歷程,總結基本特點,有利于進一步探索創新發展的對策、把握未來深化干部人事制度改革的基本走向、充分發揮該制度獨特的功能與優勢、推動干部隊伍建設的健康發展和社會的全面進步。

一、干部公開選拔工作的發展歷程

干部公開選拔工作,自20世紀80年代初期孕育、形成以來,至今己經歷40年的發展歷程。40年來,干部公開選拔工作充分融入中國特色社會主義的偉大實踐,取得了很大成績。

(一)孕育形成階段(1978—1982年)

十一屆三中全會我們黨重新確立了正確的思想路線、政治路線和組織路線,開啟了改革開放的新的歷史時期。1980年重慶市公用局公開登報招聘,開啟了公開選拔領導干部的先河。1981年《關于建國以來黨的若干歷史問題的決議》作出了“廢除領導干部職務終身制,改變權力過分集中的現象”。

該階段為干部制度改革打下撥亂反正,正本清源的思想基礎;廢除干部領導職務終身制,干部隊伍“四化”方針得以確立和實施;對由個別領導人指定接班人的做法進行初步糾正。該階段雖未正式提出“公開選拔干部”這一概念,但在思想理論上、社會環境上、實際操作上已具備了面向社會公開選拔、通過業務考核檢測人才這兩個重要特征。

(二)實驗探索階段(1983—1987年)

1985年,浙江寧波市在公開選拔局級領導干部中首次運用了“公開選拔”的考核形式。1986年1月,中共中央《關于嚴格按照黨的原則選拔任用干部的通知》要求大力推進干部選拔任用制度的單項改革。

該階段明確提出了“公開選拔”的概念;把綜合考試引入選拔活動,具備了公選的主要特征;大力選拔年輕干部、建立后備干部制度、干部下派制度和選調制度,探索民主考評、調整不勝任現職干部職務,初步規范選人用人公信度。

(三)經驗推廣階段(1988—1998年)

該階段,吉林、江西、湖北、浙江等地相繼采用公開方式選拔領導干部。1994年,《中共中央關于加強黨的建設幾個重大問題的決定》指出,“要對公開選拔領導干部工作進行認真研究和總結,使其不斷完善”,第一次把公選寫入了黨的全會決議里面。1995年,中央頒布《干部選拔任用工作暫行條例》,對選任工作進行了經驗總結。

該階段進行了有效的制度探索,公選制度逐漸成為和委任、選舉并行的干部選拔制度之一;試點面和選拔規模進一步擴大;選拔程序和方法不斷完善和規范;選拔技術日趨豐富、科學;理論研究受到一定程度的重視,由中組部研究室具體組織協調,形成了一批有價值的調研成果;在保質量、提效率、節成本等方面進行了有效探索。

(四)制度推行階段(1999—2012年)

隨著《關于進一步做好公開選拔領導干部工作的通知》、《全國公開選拔黨政領導干部考試大綱(試行)》、《深化干部人事制度改革綱要》、《2001—2010年深化干部人事制度改革綱要》、《黨政領導干部選拔任用工作條例》、“5+1”文件、《2010-2020年深化干部人事制度改革規劃綱要》等一系列文件的下發,全國公選干部考試科學化、規范化進入了新的發展階段。

該階段公開選拔黨政領導干部的范圍已覆蓋全國;公開選拔的職位,已從黨政職能部門副職擴大到正職及一些選任制領導干部推薦提名人選;公選報名對象從本地區、本系統逐步發展到面向全省、全國,乃至海外留學生;公開選拔黨政領導干部的數量逐年增長。

(五)制度創新與理性反思階段(2012年—)

該階段認真貫徹落實黨的十八大和十九大精神,堅持“全面準確貫徹民主、公開、競爭、擇優方針,擴大干部工作民主,提高民主質量,完善競爭性選拔干部方式,提高選人用人公信度,不讓老實人吃虧,不讓投機專營者得利”的原則和方向,堅持信念堅定、為民服務、勤政務實、敢于擔當、清正廉潔的“20字”好干部標準,堅持黨管干部原則,堅持五湖四海、任人唯賢,堅持德才兼備、以德為先,樹立注重基層、注重實干、注重公認的用人導向。競爭性選拔開始由注重制度推廣轉向注重制度理性以及選拔工作的針對性和實效性。

二、干部公開選拔工作的基本特點

(一)從流程看:測評體系具有完整性

公開選拔的過程實質是對人才素質進行綜合測評的過程。公開選拔在靈活吸收現代人才素質測評理論和技術相關研究成果的基礎上,建立了一個相對完整的干部素質測評體系。每個工作環節相互獨立而又具有內在的連貫性和統一性,比如各個環節的測評目的各自不同,卻又統一于競爭擇優這一總目的之下,都是為干部綜合素質測評服務,是對公開選拔總流程中具體測評階段的科學分解。具體分析如表1。

總結上表,有幾個特別突出的特點:

1.測評方法多樣性。通過多樣化的考試方法,完備的測評手段,達到了對應試者全方位、多角度、深層次的測評。首先,傳統與現代的結合,是測試方法的集成。公選考試并不是簡單理解上的一種淘汰工具,而是多種人才素質測評技術的集成,它包括歷史悠久的素質測評手段——筆試,和現代人才測評的最新研究成果——面試。筆試內容經過科學設計,面試是現代人力資源管理中鑒定、識別人才的重要方法。其次,以現代領導干部的素質要求和職位要求為立足點,對應試者的基本素質作出真實反應。第三,把筆試、面試和考察幾個環節的測評目標進行了科學分解,既有分工又相互補充,強調綜合評定。

2.測評內容的全面性。符合知識素質是基礎,能力素質是核心,思想政治素質是指針的領導干部素質要求。首先把筆試細分為公共科目和專業科目考試,符合專博結合的要求;其次進一步細化公共科目,具體的考試內容為“政治、經濟、法律、管理、科學技術及歷史、國情國力、公文寫作與處理”,進一步細化專業科目,其考試內容為“專業基礎知識、專業管理知識和專業政策法規知識”,對應試者知識的系統性和全面性提出了較高的要求。又如面試測評要素又細化為“綜合分析能力、言語表達能力、組織協調能力、人際溝通能力、決策能力、創新能力、應變能力、激勵能力”等,既可以比較全面地了解其領導能力素質、個性特征等,又可以一定程度了解其價值取向和道德觀。

3.測評結果的科學性。無論筆試還是面試的設計都緊密結合實際,呼應實際需求,建立在對領導干部素質要求和擬任職位要求的基礎之上,測評手段科學、測評內容全面,既對應試者已有素質進行測試,又可對其未來發展作出預測,準確地反映了應試者的綜合素質,保證了測評結果的客觀科學。能夠在筆試、面試兩輪沖刷中順利通過的應試者,其基本素質得到了比較可靠的保證,組織者可對其專業水準、領導能力、個性特征、發展潛力等有一個基本的評判。

(二)從歷時看:制度的批判性繼承與借鑒

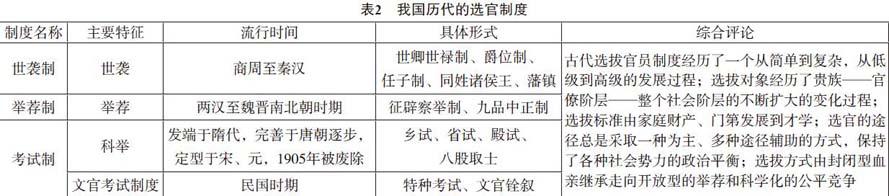

我國古代選官制度也經歷了一個逐漸完善的過程。具體如下表2。

1.公開選拔干部吸收借鑒了古代選官制度尤其是科舉制的合理成分(如下表3)。科舉制雖然有內容陳腐和形式僵化的致命缺點,但合理成分卻對現代公選提供了有益借鑒。科舉制摒棄以財產、門第為選拔標準的落后觀念,把考試作為主要手段,注重人的知識與才能,可以說是不平等封建社會制度下相對公平的制度,它使得人才的選拔更加具有客觀性。雖然選拔的政治目的不同,方法手段不盡相同,考試內容不同,但公選正是吸收了這種公開考試、公平競爭和擇優錄用的選拔觀念,借鑒了科舉制把競爭性考試作為甄別和選拔人才的重要手段,把考試作為檢驗人才知識素質和能力素質的重要環節,使一切具備條件的人都能夠參與競爭與選拔。此外,我國古代官員選拔制度注重公開、公平,實行官員回避制和任期制、有嚴格的官員功績考核和晉升制、重視官員官德的建設等優點都對現代的公開選拔制度提供了有益借鑒。

2.公開選拔借鑒了西方文官選任制度中領導素質測評手段。西方文官制度和公選有諸多不同(如下表4),但我們不可否認其巨大的優點而立足實際借鑒其合理內核,不斷用來完善我們的公選制度。如:可借鑒西方文官制度在注重職位分析基礎上對智商情商測驗等各種測評工具的綜合運用;可借鑒其不僅考察知識、智力技能還要考察心理方面狀況的廣泛內容,借助心理測驗進一步了解應試者的性情、意志反應等狀況,增加考察的全面性、科學性。又如,西方文官制度注重加強培訓工作,我們也借鑒了其合理之處,重視對所選干部進行職前培訓、在職培訓,提高其思想修養和業務能力。再如,西方文官制度特別重視加強行政道德建設,我們也借鑒了這一點,把加強行政道德建設作為公選干部必備的課程。

3.吸收了國民教育考試、公務員錄用考試和現代企業人才測評技術中的先進成果。國民教育考試、公務員錄用考試在組織、題庫建設等方面有不少先進經驗,現代企業人才測評技術的評價中心技術、量化考核等做法也比較先進,公選對其進行了有效借鑒,不斷完善工作程序,引進先進技術,建立考試題庫,實現資源共享。

(三)從長遠看:樹立了正確的用人導向

我們把干部選拔任用的幾種常見制度作以比較(如表5)。

傳統干部選拔任用的固定模式和程序一般都是組織推薦、上級任命等,選拔任用方式上神秘化、封閉式的色彩太濃,缺乏人才良性競爭機制和有效監督機制,所以出現了以下狀況:一是干部管理權限過于集中,在少數人中選人,由少數人來選人,形成了一把手管干部的不良事實;二是缺少有效監督,特別容易出現選人用人上的不正之風;三是消極現象頻出,如重關系而輕競爭、重表面而不求實、重領導而輕群眾、重特殊而缺平等、重學歷而不求知等。而公選堅持公開、平等、競爭、擇優原則,通過完整科學的程序設計、嚴密的操作過程,為廣大有真才實學的干部提供了公平競爭、展現自我才華的機會。在整個運行程序過程中,接受群眾和紀檢部門監督,擴大了群眾的知情權、參與權和監督權,更具有廣泛性、公正性。廣大黨員干部也深切體會到公選的公平公正性,愿意通過這種方式找到人生的新舞臺,所以,公開選拔對廣大干部營造加強學習、提高素質、勇于競爭、努力奮進的氛圍起到了良好的引導作用,樹立了正確的用人導向。

參考文獻:

[1]中共中央組織部.中國共產黨組織史資料:第7 卷(上)[M].北京:中共黨史出版社,2000.

[2]李烈滿.健全干部選拔作用機制問題研究[M],北京:中國社會科學出版社,2004.

[3]中央組織部黨建研究所課題組.中國特色干部選拔任用制度改革拓展研究[M].北京:黨建讀物出版社,2011.

[4]黃曉勇.干部選拔任用機制與黨政人才培養研究[M].北京:中國社會科學出版社,2017.