物流通道的形成對沿線區域空間經濟聯系范圍的影響—以中國沿海和長江物流通道為例

范月嬌,陸爽

(華僑大學 工商管理學院,福建 泉州 362021)

1 文獻綜述與問題提出

絲綢之路、茶馬古道、京杭大運河等的開辟為中國古代區域內外建立經貿往來奠定了重要的交通運輸通道,使當時經濟主體和生產要素沿交通運輸干線集聚并促進了沿線區域經濟繁榮發展。上世紀80年代初中科院院士陸大道提出了“點-軸”系統開發理論,并建議中國生產力布局采用“T”字型主軸結構,即以沿海交通運輸通道為重點開發軸線的沿海經濟區域和以長江水路運輸通道為主軸線的長江經濟區域構成全國一級開發軸線等。90年代,中國又提出了沿海、沿江、沿線和沿邊為發展軸的“四沿”區域經濟空間開發戰略,除了“沿邊”外,都是沿著交通運輸干線、依托重要物流節點布局的。進入21世紀,中國提出了“一帶一路”及“長江經濟帶”等的區域經濟發展戰略布局,戰略布局依然是以交通運輸干線和沿線物流節點為主要依托。細探世界經濟發展及其區域經濟空間結構演變的軌跡,從18世紀工業革命前后大力開鑿運河到今天沿河與沿海港口的發展、從19世紀鐵路到20世紀汽車及公路的建設以及高等級公路和鐵路等陸路交通運輸干線的逐步建設與完善、乃至現代航空業的興起,不斷促進了城市及工業沿著由多種交通運輸干線和物流節點組成的物流通道布局,已然形成或正在形成“沿河型”與“臨港型”、“沿路型”與“臨站型”及“臨空型”等塊狀或帶狀的區域經濟空間結構形態[1-4]。

長期以來,相關研究主要集中在交通運輸及運輸通道(主要為交通運輸干線)、港口及機場等節點對區域經濟空間影響的理論及經驗與實證方面。(1)在理論研究方面,如城市主要活動沿交通干線分布且商業中心區會沿放射干線延伸形成星狀形態的趨勢,形成了軸向-同心圓的城市空間結構模式[5];交通對城市中央商務區、批發和輕工業區、居民區等功能區的空間形成起著非常重要的作用[6],以此提出了著名的交通線與區域發展模型—塔夫-莫里爾-顧爾德模型[6-7]。交通經濟帶理論主張交通建設與沿線經濟開發相結合,認為運輸通道是工業聚散的軸線,沿線逐漸形成若干工業中心和流通中心,加強區域空間經濟聯系[4,8]。(2)經驗與實證研究層面。大城市連綿區的形成表明工業化的快速發展依托交通干線,集散人口、產業、物流、能量流、信息流的線狀空間地域綜合體不斷生成并帶動區域空間結構系統的發展[9];海上運輸線路、河流或人工運河運輸線路到陸路運輸線路的開辟與形成過程中,促進了沿線城市或商業中心的形成和繁榮,交通是聯結城市的“脈絡”[10];跨海通道的建設會形成新的區域經濟增長軸、改變區域空間結構、促進區域產業的跨界聯系而形成區域聚集經濟效應[11];“三鐵”(高鐵、城際鐵路和地鐵,以武漢為例)軸線和樞紐對武漢城市圈的人口集聚及要素流動的空間效應主要集中在中心節點城市,并沿交通網絡擴散到次級節點城市形成武漢城市圈,證實了“三鐵”的空間效應有助于保持區域極化與擴散兼有的空間格局[12];中國高速鐵路空間效應使其不斷建設導致的時空收斂效果呈現出明顯的廊道效應[13]。

實際上,在現代流通環境下,區域空間聯系不僅僅決定于交通干線運輸聯系,而圍繞物流服務需求在沿線區域物流節點中進行流通加工、儲存、分揀、配送、物流信息處理等物流活動也是實現區域內外經濟流通的重要保障,這種以區域間交通運輸干線和物流節點為主要要素構成的就是物流通道。物流通道是在運輸通道基礎上發展起來的,其形成中以點、線等單一運輸功能為基礎,向綜合化方向發展,功能向全面化過渡,形成了由一種或多種運輸方式且方向一致的干線運輸線路、物流節點、物流設備及物流信息線路等在相關物流服務機構的有效管理下實現有機結合的綜合物流服務系統[14]。顯然,物流通道是由多個要素組成的,也是各要素在區域經濟流通服務需求中逐漸建設和完善的,因此物流通道的形成是一個過程,也是一個綜合物流服務系統的完善過程,在其形成與服務于沿線區域經濟流通中,是否改變了沿線區域空間經濟聯系范圍是值得關注和研究的,該研究對區域經濟發展戰略布局和物流基礎設施因地制宜投入具有重要的借鑒意義。

2 物流通道對區域空間聯系范圍變化影響的測度方法

物流通道是貫通區域內外經濟流通的綜合性物流服務系統,對沿線經濟主體活動和生產要素流動空間聯系范圍產生了什么樣的影響是首要考察的問題。因此,本文從區域空間要素相互作用的視角出發,以物流通道為媒介,通過計算物流通道沿線區域空間經濟聯系強度和經濟聯系隸屬度,也即物流通道沿線區域中心城市對周邊地區的輻射能力和吸引能力的一種度量,來判斷物流通道作用下區域空間經濟聯系范圍的變化狀況。本文在牛頓萬有引力模型中引入物流通道技術水平指標近似地計算城市之間經濟聯系密切程度的經濟聯系強度指數[15],并計算出物流通道沿線區域中心城市接受經濟輻射強度,即可獲得物流通道影響下沿線區域空間經濟聯系范圍及其變化情況。其計算過程為:

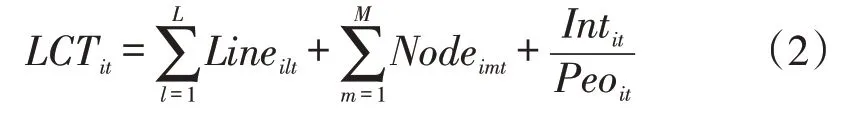

(1)區域之間的經濟聯系強度指數

其中t為年份,i和j分別代表物流通道沿線區域中心城市和其他城市,Rijt是經濟聯系強度指數;pit,pjt和vit,vjt分別表示城市的人口數和GDP;Dij為i和j城市間的空間距離;為區域中心城市引力系數,其中LCTit為區域中心城市物流通道技術水平,LCTt為沿線區域的物流通道總技術水平,即LCTt=∑LCTit。

物流通道技術水平的高低決定于物流通道內的交通運輸干線、物流節點技術水平及其信息化水平的綜合。為此,本文借鑒金鳳君關于確定交通干線技術水平的思路提出綜合測算物流通道技術水平的方法[16],其水平越高區域通達性越優,支持區域外物流活動的能力也越大,測算方法為:

其中Lineilt和Nodeimt分別表示l種運輸干線技術水平和m種物流節點的技術水平。用物流通道沿線城市i互聯網用戶數(Intit)與百人人口數(Peoit)之比,即互聯網使用指數反映物流通道的信息化發展水平指標。其中,Lineilt和Nodeimt采用分類賦值的方式獲得,本文在借鑒金鳳君的指標賦值基礎上[16],根據研究需要做了一定地修改和補充,具體見表1。

表1 物流通道技術水平的相關要素指標賦值

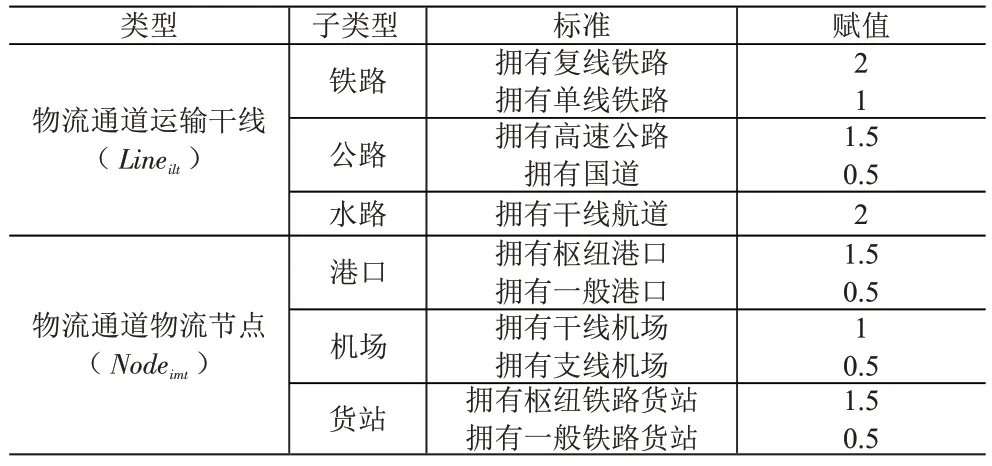

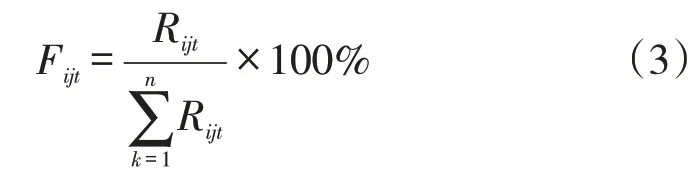

(2)區域之間經濟聯系隸屬度

其中Fijt為物流通道沿線區域中心城市i和j城市間經濟聯系隸屬度,用以反映區域中心城市i對外經濟聯系范圍。n為接受區域中心城市經濟輻射的城市個數。以此為據來判斷其空間聯系范圍大小[17-18],并利用ArcGIS10.2實現可視化表征。

3 研究對象描述與研究結果分析

3.1 研究對象選擇與描述

本文基于陸大道院士提出的以沿海交通運輸通道和以長江水路運輸通道為主軸線的沿海和長江經濟區域構成全國一級“T”字型軸線[1]。多年來在沿海和長江沿線交通基礎設施建設和完善過程中逐漸形成了由多條運輸干線和物流節點構成的沿海和長江物流通道。

沿海物流通道主要由沿線高速公路(G18榮烏高速天津-煙臺段、G15沈海高速湛江-欽州-防城港高速等)、國道(201丹東-大連段、305大連-錦州段、102錦州-天津段、205天津-濱州段、309濰坊-青島段、204煙臺-上海段、320上海-杭州段、104杭州-福州段、324福州-廣州、325廣州-湛江-欽州)、鐵路(僅包括沈大和環渤海部分鐵路線,其余主要為沿海高鐵,研究期內為承擔貨運,不在本文討論范疇)等交通干線以及沿海24個主要港口、14個主要機場等物流節點構成。從北到南貫通了53個城市和沿海最發達的經濟區域,是連接中國東部沿海的重要動脈。以溫州為界線劃分為北方沿海和南方沿海兩個航區,按所承擔的貨運量來看,以北方沿海航區占絕對優勢,其中由北而南的貨物以石油、煤炭運量最大,其次為鋼鐵、木材等,由南至北為金屬礦石;南方沿海航區則以農產品比重最大,其次為食鹽、礦石和煤炭,其中除煤炭外,大部分物資由各中小港口向廣州、湛江集中轉運內地。

長江物流通道主要由長江黃金水道(宜賓-長江口)、沿線國道(318上海-武漢-重慶萬州段)、高速公路(G42滬蓉高速上海-重慶段)、鐵路(全線沒有貫通的鐵路線,沿江有斷續鐵路,如上海-南京、南京-九江、九江-武漢)等交通干線及沿江25個主要港口、6個主要機場等物流節點構成。東起長江口,西至四川宜賓,是中國長期以來連接東部、中部和西部的“黃金水道”,沿線連接了31個城市。長江物流通道沿線是中國工業最發達的區域之一,沿線有5個全國大型鋼鐵工業基地,機械化工、紡織在全國占首位。沿線大型企業生產所需約80%的鐵礦石、72%的原油、83%的電煤是依靠長江物流通道保障的。長江物流通道業務繁忙、物流量巨大,沿長江逆水而上的貨物主要有機械設備、紡織品、石油、日用工業品、化工產品和食鹽;順水而下的貨物主要有煤炭、糧食、木材、棉花和礦產資源等。

3.2 沿海與長江物流通道沿線區域空間經濟聯系范圍變化測算

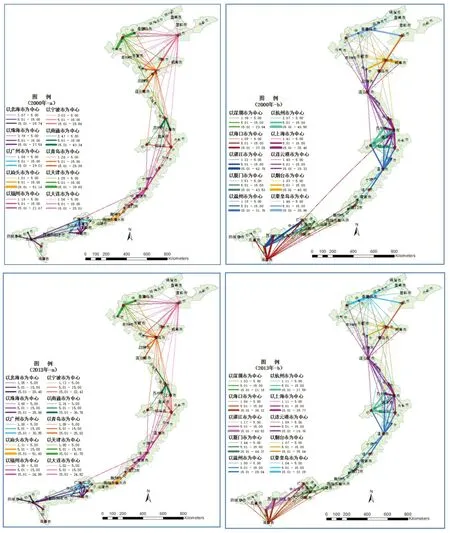

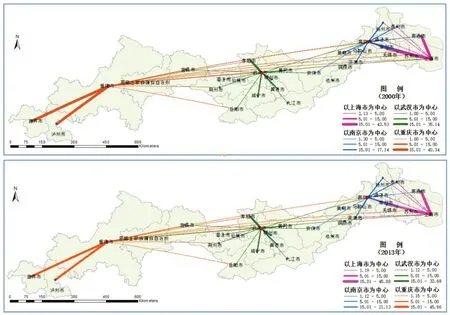

由于一條物流通道沿線貫通數個城市,理論上講以每個城市為中心都會與沿線其他城市發生經濟聯系。但“增長極”“點-軸”系統理論告訴我們,城市的形成往往是各經濟主體、生產要素在具有區位優勢的區域集聚,先形成區域經濟中心城市,然后通過物流通道向外擴散,使得該區域經濟中心城市與沿線其他城市產生不同強度經濟聯系。因此,本文以物流通道沿線具有區位優勢城市的直轄市、省會城市、沿海開放城市和經濟特區作為區域經濟中心城市測算其空間經濟聯系范圍,從而反映物流通道對沿線區域空間經濟聯系的影響范圍。依據劉承良將區域經濟聯系隸屬度大于15%為緊密腹地、5%-15%之間為次緊密腹地、1%-5%之間為競爭腹地、0.5%-1%之間為邊緣腹地的劃分方式[19],結合本文研究對象特征,僅列出經濟聯系隸屬度大于1%的計算結果。由于研究期內物流通道沿線區域經濟聯系隸屬度的變化幅度相對較小,因此本文僅對研究期的起訖年份,即2000年和2013年利用ArcMap繪制出各區域中心城市對外空間經濟聯系范圍,具體如圖1和圖2所示。

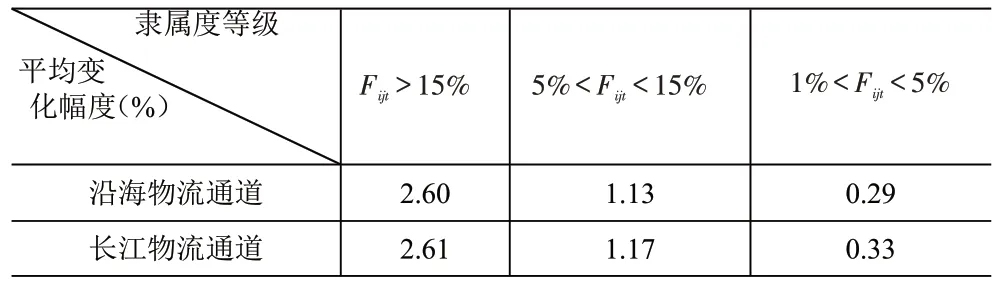

圖1和圖2顯示同一物流通道內不同區域中心城市對其沿線其他城市的經濟聯系隸屬度不同,本文僅對大于1%三個隸屬度等級的平均隸屬度變化幅度進行總結,具體見表2。

表2 沿海和長江物流通道沿線區域中心城市對外經濟聯系隸屬度平均變化值

從時間維度看,結合圖1、圖2和表2可以看出,從2000到2013年,兩條物流通道沿線城市的區域經濟聯系隸屬度變化幅度總體上相對較小,這反映出中國物流通道沿線區域內各城市間在物流通道的支撐下,在研究期內保持了穩定的經濟聯系。

從空間維度看,結合圖1、圖2和表2可以看出,不論是2000年還是2013年,在兩條物流通道沿線區域中心城市對外經濟聯系隸屬度大小的空間分布基本符合一般規律,即存在明顯的分層特征,表現為空間距離越近經濟聯系隸屬度越大,最緊密和次緊密經濟聯系的城市均為區域中心城市接壤或相鄰的城市,如沿海物流通道內的天津與唐山和滄州、上海與南通和蘇州等,長江物流通道內的重慶與宜賓和瀘州、武漢與黃岡和孝感等。同時,也表現出了與一般分層規律的不同特點,各物流通道沿線區域中心城市在1%<Fijt<5%的等級內,其空間經濟聯系范圍突破了空間距離的限制,其直線距離可以超過300km,即公路可達時間一般為3-4h的范圍,且最遠可達1 000km以上,如沿海物流通道內的以秦皇島為中心,2000年和2013年分別對煙臺、青島、上海的經濟聯系隸屬度依次為4.87%、2.84%、1.46%和4.54%、2.76%、1.05%,而空間直線距離分別為335km、418km和1 003km;長江物流通道特征類似。這表明了沿線區域在其物流通道的影響下,各區域中心城市對外經濟聯系強度和空間范圍都在不同程度的增加。同時,圖1和圖2也顯示了在同一物流通道沿線區域內,經濟實力相對較弱的區域中心城市比經濟實力強的區域中心城市的空間聯系范圍更大,如重慶、武漢相較于南京和上海其經濟聯系范圍更大,沿海物流通道也具有類似的特征。

圖1 2000年和2013年沿海物流通道沿線經濟中心城市的空間經濟聯系范圍

4 結論與討論

本文基于“增長極”、“生長軸”和“點-軸”系統理論,首先通過文獻回顧分析了以多種交通干線和物流節點構成的物流通道可能會對沿線區域經濟產生影響并改變區域空間經濟聯系范圍。其次,為了考察物流通道對沿線經濟主體活動和生產要素流動空間聯系范圍產生的影響,將物流通道技術水平引入到區域空間經濟聯系強度和隸屬度模型中,測算沿海和長江物流通道沿線區域中心城市在不同時段的聯系隸屬度,從而度量每條物流通道沿線區域中心城市的空間經濟聯系范圍。研究結果表明:從時間趨勢看,兩條物流通道內不同區域中心城市對外經濟聯系范圍變化不大;從空間上看,在兩條物流通道沿線區域中心城市對外經濟聯系范圍基本符合一般規律,即存在明顯的分層特征,表現為空間距離越近經濟聯系越緊密,同時也表現出了與一般的分層規律的不同特點,其空間經濟聯系范圍突破了空間距離的限制,最遠可達1 000km,表明區域內城市之間在物流通道的支持下保持了穩定的經濟聯系,同時支撐了更廣范圍的經濟聯系;此外,本文研究的結果還表明了一個物流通道沿線區域內綜合經濟實力相對弱的區域中心城市對外經濟聯系范圍一般高于實力強的城市,這表明了這些城市不僅有對外經濟聯系的需求,而且在物流通道的支撐下可以實現并不斷加強對外聯系范圍,促進自身在對外經濟流通中提升經濟實力。

圖2 2000年和2013年長江物流通道沿線經濟中心城市的空間經濟聯系范圍

從本文的研究結論看,由多種方向一致的干線運輸線路和各類物流節點等主要要素構成的物流通道是在區域經濟流通需求中不斷建設和形成的綜合物流服務系統,該物流通道的完善與否、技術水平的高低都直接會影響其沿線區域間經濟聯系的強度與聯系范圍,而且其區域空間經濟聯系范圍在物流通道的支撐下突破了有限空間距離的制約。因此,完善物流通道內的干線基礎設施及其水平、物流節點的規模及服務能力,是提升物流通道沿線區域經濟流通的重要前提,同時也是拓展對外聯系范圍的重要依托。同時應注意發揮物流通道沿線區域中心城市的帶動作用,以區域中心城市為依托建立區域流通節點中心,不僅可以實現對其周圍小城市的輻射作用,同時也是周圍小城市的物資集聚和對外流通中心,進而有助于實現區域經濟一體化的同時,全面促進區域經濟平衡發展。