風(fēng)格堅守中的技術(shù)探索

——論鮑元愷聲樂作品中的和聲技法發(fā)展

○劉 楠 張 凱

鮑元愷是我國當(dāng)前音樂創(chuàng)作領(lǐng)域中最受大眾歡迎的作曲家之一,拋開風(fēng)格屬性,其作品的最大特點可概括為:雅俗共賞。曾經(jīng)有學(xué)者將其創(chuàng)作理念及方式的鮮明性稱作“鮑元愷現(xiàn)象”。

對鮑元愷及其作品的研究最早見于1992年(其代表作《炎黃風(fēng)情》首演之后的第二年),之后相關(guān)的研究逐年增多,特別是近十年,幾乎每年都有碩士學(xué)位論文以他的作品為研究對象。但涉及的作品多是《炎黃風(fēng)情》,十年來,先后有近十位碩士學(xué)位論文從創(chuàng)作技法、和聲技法以及產(chǎn)業(yè)化運作等不同角度對該作品進行了研究。除學(xué)位論文,不少學(xué)者也發(fā)表了關(guān)于作曲家及其作品的研究論文:作曲家最早受到關(guān)注的作品是弦樂四重奏《民歌八首》;1993年直至2000年,研究管弦樂作品《炎黃風(fēng)情》的較多,研究多著眼于藝術(shù)構(gòu)想和風(fēng)格等的意義方面;2000年之后,學(xué)者們開始更多地關(guān)注作曲家諸如弦樂五重奏《梅花三弄》《第二交響樂》《第三交響樂》等作品,研究的角度也有了較大的拓展,而對技術(shù)手段和創(chuàng)作手法的分析研究成為這一時期的重點。

梁茂春先生在談及鮑元愷及其作品時曾提道:“他在80年代所譜寫的許多歌曲作品,旋律都很流暢優(yōu)美,詞曲結(jié)合得非常講究,風(fēng)格也非常多樣。我弄不明白,為什么這些富有特色的歌曲當(dāng)時沒有流傳開來。”①梁茂春:《“鮑元愷現(xiàn)象”漫論》,“首屆海峽音樂論壇:鮑元愷的創(chuàng)作與教學(xué)”研討會,2014年1月4日。確實,從學(xué)術(shù)界對作曲家關(guān)注的作品來看,的確鮮有聲樂作品。筆者在聆聽和研讀了作曲家的聲樂作品后,也有相同的感受,這些作品似乎展現(xiàn)了作曲家另一個豐富的側(cè)面,不僅如此,筆者還發(fā)現(xiàn),在這些作品中作曲家在音樂縱向思維特別是和聲思維的發(fā)展脈絡(luò)清晰可見。

從總體風(fēng)格上看,作曲家始終保持民族旋律線條的完整表層,因而在和聲語言上似乎自始至終運用相似的技術(shù)手段,但若從更為微觀的技術(shù)角度整體地觀察作曲家的聲樂作品,則能夠發(fā)現(xiàn)作曲家在創(chuàng)作的過程不斷地對和聲問題進行深入思考,如怎樣將五聲材料的和聲運用到極致,如何在民族風(fēng)格中有效地融入經(jīng)典的技法等。最受關(guān)注的《炎黃風(fēng)情》是作曲家多年實踐探索(特別是在聲樂作品創(chuàng)作中進行了大量探索)的結(jié)果。在此之后,作曲家的技術(shù)手段也有了進一步的發(fā)展,這也表現(xiàn)在他后期的聲樂作品中。本文將以時間軸的順序來闡述作曲家的聲樂作品,試圖捕捉、展現(xiàn)與闡述作曲家在各不同時間段的和聲思考與實踐。

一、大小調(diào)功能和聲配置

借用西方大小調(diào)體系的和聲配置可以說是作曲家探索的起點,主要被運用于作曲家20世紀70年代的兩首聲樂作品中,當(dāng)然這樣的和聲處理方式在我國的藝術(shù)歌曲中亦十分常見,也可以說這是我國藝術(shù)歌曲創(chuàng)作探索之初的一個重要特點。對于作曲家來說,其70年代的兩首聲樂作品是頌歌式的,題材主要集中于人民群眾對毛主席和周總理的情感表達,功能性、動力型的大小調(diào)和聲語言與這一風(fēng)格十分契合,因此作曲家自然地在創(chuàng)作中選用這一和聲語言。

當(dāng)然在多聲部配置的過程中,為配合我國五聲性七聲調(diào)式的旋律風(fēng)格,作曲家的和聲手段也進行了相應(yīng)的調(diào)整,因此在整體上我們看不到西方式的整體調(diào)性運動。當(dāng)然這并不意味著調(diào)性色彩的單一,在細部的處理上,作曲家運用離調(diào)造成不同的調(diào)性色彩來豐富和襯托旋律線條。

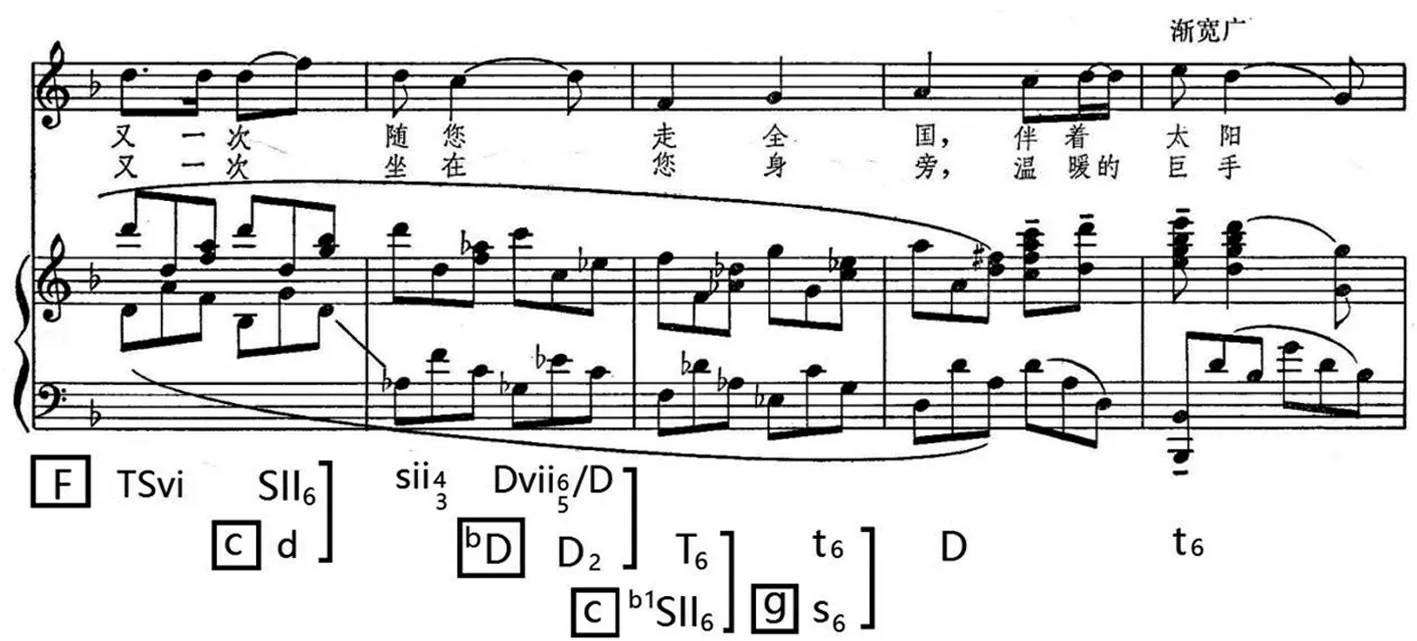

下例是作曲家在和聲上處理得最精彩的片段之一,和聲上屬主式的功能力度所帶來的離調(diào)調(diào)性似乎超出了旋律線條所在的調(diào)性,而產(chǎn)生了局部的雙調(diào)性因素,但作曲家在每個和弦的內(nèi)部又始終將旋律中的線條作為了和弦的構(gòu)成因素,因而和聲調(diào)性的游移與旋律線條調(diào)性的堅定融合在一起,形成了音響上的新鮮感,但卻并不突兀。

譜例1 《毛主席,我永遠為您站崗》第45-49小節(jié)

這一片段中的旋律線條在F宮調(diào)式中,骨干音強調(diào)出“D-C-F”這一五聲性音調(diào);而在和聲的處理中,則運用了功能意義的和聲序進,并先后產(chǎn)生了不同調(diào)性色彩的縱向音響。如下屬功能組至重屬組進行暗示的c小調(diào)、屬主關(guān)系表明的大調(diào)、變格進行再次陳述的c小調(diào)以及完全功能進行表明的g小調(diào)等。

二、五聲性多聲部語言的極致探索

盡管作曲家在一開始的創(chuàng)作實踐中就將西方的功能和聲思維與五聲性的風(fēng)格做了初步的結(jié)合,之后作曲家將興趣點轉(zhuǎn)向如何運用多聲部語言表達純粹的五聲性風(fēng)格。我們在20世紀80年代初的幾首作品(特別是保留民歌原貌的作品)中看到作曲家對純粹的五聲性多聲部效果的極致追求。最具代表性的例子是作曲家的聲樂作品《景頗童謠》,作品中的四首歌謠均取自當(dāng)?shù)氐拿窀瑁⑶矣捎陬}材的限定,它們還大致保持了原來景頗民歌的風(fēng)貌。

保持民歌原貌的旋律在多聲部處理上要比創(chuàng)作的五聲性七聲音調(diào)在民族性風(fēng)格的統(tǒng)一方面有著更多的限制,怎樣才能將這種風(fēng)格化的內(nèi)容淋漓盡致地體現(xiàn)在多聲部中呢?純五聲性的素材成為此時作曲家的首選。

譜例2 《景頗童謠》第1-4小節(jié)

當(dāng)然,作曲家同樣意識到這樣的處理在色彩上和風(fēng)格上與民歌十分貼合,但僅僅以這樣的方式來給予作品色彩感遠遠不夠,而動力性的缺乏也是作曲家并未止于這一手段的原因之一。加之,僅局限于五聲性材料也遠遠不能代表中華民族素材和音樂的豐富性特點。因此,作曲家在接下來的創(chuàng)作中將和聲語言又做了新的嘗試與拓展,特別是對20世紀調(diào)性作曲家和聲技術(shù)手段的借鑒。

三、對俄羅斯作曲家色彩性手段的借鑒

俄羅斯作曲家特別是普羅科菲耶夫和肖斯塔科維奇的作品中,有一種建立在傳統(tǒng)調(diào)性基礎(chǔ)上并十分具有效果的技術(shù)手段,美國的理論家將其稱作“錯音風(fēng)格”。這一技術(shù)手段主要是指:“在大小調(diào)音階體系的基礎(chǔ)上,使用調(diào)內(nèi)自然音和弦功能序進的方式作半音置換的和聲技巧。”②郭新:《“錯音風(fēng)格”的技法與摹寫——<現(xiàn)代音樂技法與分析>課程教學(xué)筆記(一)》,《天津音樂學(xué)院學(xué)報》,2016年,第2期,第74頁。在作曲家20世紀80年代中期的作品中也嘗試了這樣的用法。

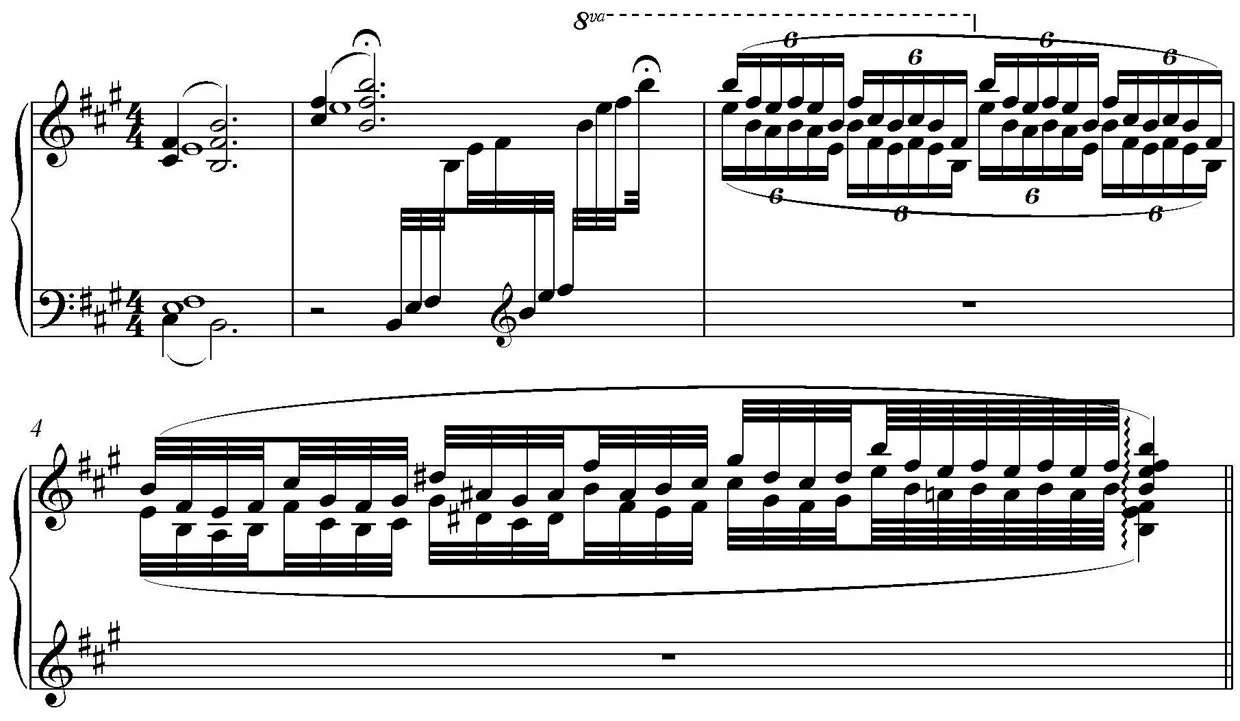

對作曲家來說,古典和聲中強調(diào)功能性、力度性的和聲語言與旋律的風(fēng)格并不完美地匹配,因此頻繁的調(diào)性運用帶來的不同調(diào)性色彩的對比并不適合于中國韻味的旋律線條,而這種以調(diào)式內(nèi)自然音和弦功能序進的整體思路無疑是在其藝術(shù)歌曲創(chuàng)作中值得嘗試的多聲部語匯。作于1985年的作品《拾貝殼》的前奏中,這一手法帶來了新穎的色彩感,用和聲色彩描繪出五彩斑斕的貝殼世界。

譜例3 《拾貝殼》第8-11小節(jié)

譜例4

在結(jié)尾處,這一和聲進行再次出現(xiàn),與前奏中的這一進行相互呼應(yīng)。當(dāng)然,作曲家將這一新穎的色彩性手段置于前奏和尾奏之中,而并未將其服務(wù)于聲樂旋律線條,這也說明了作曲家對原汁原味旋律線條的執(zhí)著堅守。

四、多調(diào)式融合思維的實踐

20世紀90年代,作曲家的成就主要在器樂作品領(lǐng)域,其風(fēng)靡全球的《炎黃風(fēng)情》就創(chuàng)作于這一時期。相比而言,聲樂作品數(shù)量較為稀少,但為數(shù)不多的聲樂作品依然能夠展現(xiàn)出作曲家這一時期最為偏愛的一種技術(shù)手段——多調(diào)式融合手法。這一易于保持調(diào)式特征并能夠充分發(fā)揮調(diào)式色彩的手法對樂于在作品中強調(diào)民族性特征的作曲家來說,無疑是十分適宜的。

《敕勒歌》是作曲家創(chuàng)作于20世紀90年代的一首聲樂作品。在其第一部分,濃郁的五聲性風(fēng)格伴隨著五度的調(diào)性運動處理得十分符合“天蒼蒼野茫茫”的意境。譜例5 是該作品中一個十分有代表性的片段,主題陳述下同主音不同調(diào)式的和聲色彩先后展現(xiàn)出來。

譜例5 《敕勒歌》第13-18小節(jié)

譜例中的主題在d商調(diào)式上,與其搭配的和聲十分簡潔,弦樂部分短短的幾個小節(jié)中的和聲陳述卻包含了兩個不同的調(diào)式色彩。因為此處的調(diào)式主要是通過宮角大三度關(guān)系來表明,但主題中對調(diào)式六級音的回避使得作曲家在和聲上通過這個音來獲得不同的調(diào)式色彩。第13小節(jié)的和弦與第15 小節(jié)的和弦則屬于不同的宮系統(tǒng),但是在此處卻為這個主題先后帶來了商調(diào)式和羽調(diào)式的和聲色彩。

這種在同一片段中融入不同調(diào)式和聲色彩的做法在其同時期的《炎黃風(fēng)情》中也比比皆是,在此不贅述。

五、核心音組材料思維的運用

進入21世紀,作曲家的技術(shù)手段又有了新的拓展,這主要體現(xiàn)在他的清唱劇《大禹治水》中(譜例略)。在這一作品中,作曲家明顯地受到了新的創(chuàng)作方式的影響,即通過相同的“核心音材料”來增強作品的內(nèi)在邏輯和統(tǒng)一性。當(dāng)然,作曲家的創(chuàng)作初衷不改,技術(shù)手段的更新并未影響到作曲家的一貫風(fēng)格,二者仍然十分成功地交融在一起。

從養(yǎng)殖收入看,衢州市龍游縣周公畈水庫比重最高,達90.91%,安吉縣大河口水庫比重達到47.06%。這些水庫的主要功能是灌溉,但由于農(nóng)業(yè)灌溉用水收費已經(jīng)取消,造成這些水庫收入主要來源于養(yǎng)殖。這種情況將嚴重影響水庫的可持續(xù)利用。

這一作品開始部分的調(diào)性主要由橫向中陳述的旋律線條表示出來,圓號演奏此樂章的主題(洪水):c-b-a,這個三音列體現(xiàn)出十分明顯的a羽調(diào)式的色彩,重復(fù)之后,這一材料被移至下方三全音處再次陳述(-f-),此處又產(chǎn)生了羽調(diào)式的特點。

譜例6

如譜例6所示,主題三音列中的各音自陳述之初就被另一個聲部所伴隨,先是由小三度音程伴隨,之后被大六度音程伴隨,在做三全音關(guān)系的移位后,又回到被小三度音程伴隨的狀態(tài)。這樣的處理手法使得主題的旋律被縱向“加粗”,更為形象地表達出洪水肆虐的景象。和聲則主要由弦樂組和木管組陳述,為這一主題提供和聲支持的是以作品中心音A為根音的大小和弦,從遵循這一和弦材料的傾向性到單純地展示其和聲色彩也表明了作曲家在這一作品中對音高組織思維和技術(shù)方面所產(chǎn)生的變化。

作曲家除了將主題本身這一小三度音調(diào)用于鮮明的刻畫作用之外,還將其作為全曲的控制因素。在第一樂章第8-11小節(jié)的圓號所演奏的兩個聲部中,一個演奏主音a,繼續(xù)呈示與鞏固調(diào)中心,另一個則是起控制作用的核心材料小三度,當(dāng)然作曲家用半音進行了填充(譜例7)。可見,在此處作曲家將調(diào)中心與核心材料的控制力同等重要地凸顯出來。

譜例7

在第18-20小節(jié),弦樂聲部以八分音符連續(xù)演奏洪水主題“c-b-a”,起控制作用的小三度依舊出現(xiàn)于圓號聲部,這時運用的是縱向的小三度作反向的半音進行。

譜例8

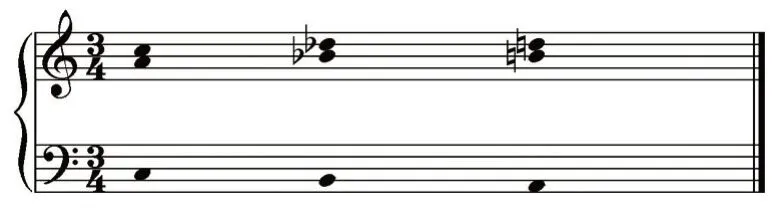

第一樂章的第21-25小節(jié),是人聲開始之前的屬準備,傳統(tǒng)的a羽調(diào)式的屬和弦多為大三和弦或小三和弦,但是此處作曲家用以陳述的和弦則是僅包含小三度的減三和弦:這一和弦素材的選擇同樣是源于主題中小三度的控制力。

譜例9

可以說,在這一樂章乃至整部作品中,小三度的影響力和控制力無處不在,核心材料控制全曲的思維十分清晰,這與作曲家之前的作品有著顯著的技術(shù)變化。

分析至此,我們不盡發(fā)現(xiàn)作曲家聲樂作品包羅的眾多技術(shù)手段,縱觀這些技術(shù)手段表明了作曲家從西方音樂發(fā)展歷史進程中的眾多流派中汲取了大量的營養(yǎng),同時也富有創(chuàng)造性地將民族素材作多聲部的探索,因此僅從作曲家的聲樂作品中我們就能夠看到共性寫作時期的功能性和聲技法、五聲性材料的多聲部技法、“錯音風(fēng)格”技法、調(diào)式融合技法以及中心音列思維等等。從這一角度來說,筆者認為盡管作曲家的《炎黃風(fēng)情》《臺灣音畫》等作品享有更高的知名度,但是其聲樂作品才是作曲家更樂于進行技術(shù)探索的一種體裁,我們更容易從中發(fā)現(xiàn)作曲家在和聲技術(shù)方面逐步豐富的過程,這也從一方面解釋了為何作曲家的很多交響樂作品的原型是其聲樂作品。

筆者雖從時間順序上梳理了作曲家聲樂作品中的和聲技術(shù)手段,但并未窮盡作曲家作品的所有技術(shù)細節(jié),作曲家在此類作品及其他體裁作品中所運用的技術(shù)手段仍然有待于我們更為全面深入地研究和總結(jié)。在當(dāng)前大力推進社會主義文化體系建設(shè)的大背景下,中國音樂風(fēng)格、中國音樂語言、中國音樂中的技術(shù)手段、中國音樂的理論體系等等受到了學(xué)術(shù)界乃至整個社會的更為廣泛的關(guān)注。這些十分具有熱度的關(guān)鍵詞似乎都能夠在作曲家的作品中鮮明地體現(xiàn)出來,表述中國風(fēng)格、探索中國音樂語匯、豐富作品的技術(shù)手段,這些探索、嘗試和實踐亦為中國音樂理論體系的建構(gòu)提供了生動而豐富的創(chuàng)作實例,正如作曲家所說:“以自己的創(chuàng)造性勞動向世界展示我們中華民族傳統(tǒng)音樂的獨特魅力”③鮑元愷:《<中國風(fēng)>的理想與實踐》,《中央音樂學(xué)院學(xué)報》,2000年,第1期,第83頁。。