氣候變化對吉林省東部地區農業發展的影響研究

蔣兆恒,陶國芳,2

1 研究區概況

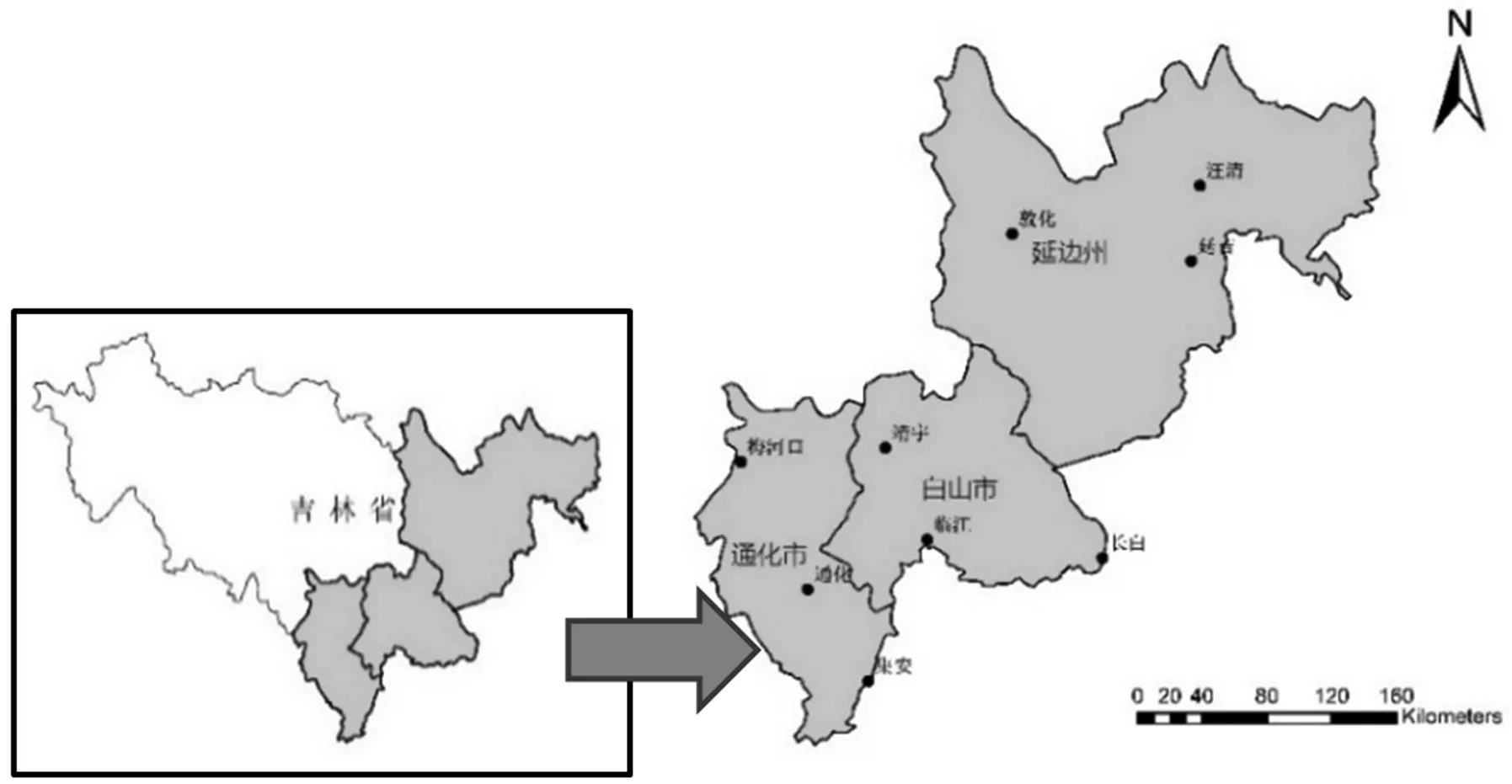

根據2015年《吉林省東部綠色轉型發展區總體規劃》,吉林省東部規劃范圍包括通化市、白山市、延邊州、吉林市的樺甸市和磐石市.為了保證地州市行政區劃的完整性和研究方便,本文選取的吉林省東部地區研究范圍小于上述范圍,包括通化市、白山市和延邊朝鮮族自治州(延邊州)3個地州市.根據中國氣象數據網的相關數據集,選取9個國家級基準、基本氣象站,分別是敦化、汪清、梅河口、靖宇、延吉、通化、臨江、集安、長白(見圖1).

圖1 吉林省東部地區地理位置及9個氣象站示意圖

研究區地理位置:40°52′~44°30′N,125°10′~131°18 ′E.行政區劃上:通化市轄通化縣、輝南縣、柳河縣3縣,梅河口、集安2市,東昌區、二道江區2區;白山市轄渾江區、江源區2區,臨江1市,撫松、靖宇2縣和長白朝鮮族自治縣(長白縣);延邊州轄延吉、敦化、琿春、圖們、龍井、和龍6市和安圖、汪清2縣,三個地州市轄區共計21個縣(市、區)[1].氣候類型為中溫帶濕潤季風氣候,雨熱同季,四季分明.境內河流水系分布密集,分屬鴨綠江流域、松花江流域、圖們江流域和綏芬河流域.土壤類型有暗棕壤、山地暗棕壤、白漿土、高山苔原土、草甸土、沼澤土、水稻土等[2].

2 吉林省東部地區農業發展現狀

2.1 農業產業布局現狀

根據地形地貌類型、水土資源匹配情況和農業生產條件的相似性,研究區可分為三種農業產業結構類型[3]:

(1)低山丘陵農業區.范圍包括通化市下轄的輝南、梅河口、柳河三個市縣.主要發展生態高效農業,發展優質、高效的水稻、玉米種植.

(2)熔巖臺地農業區.范圍包括通化市下轄的東昌區、二道江區、通化縣、集安市,白山市下轄的渾江區、江源區、撫松縣、臨江市、靖宇縣、長白縣.主要發展特色高質農業,重視發展山區農林特產業帶,人參、藍莓、林蛙、鹿茸等林特產品生產備受關注.

(3)河谷盆地農業區.范圍包括延邊州全境.主要發展綠色有機農業,發展水稻玉米大豆種植帶,兼顧發展農業和林業特產,人參產業發展勢頭良好.

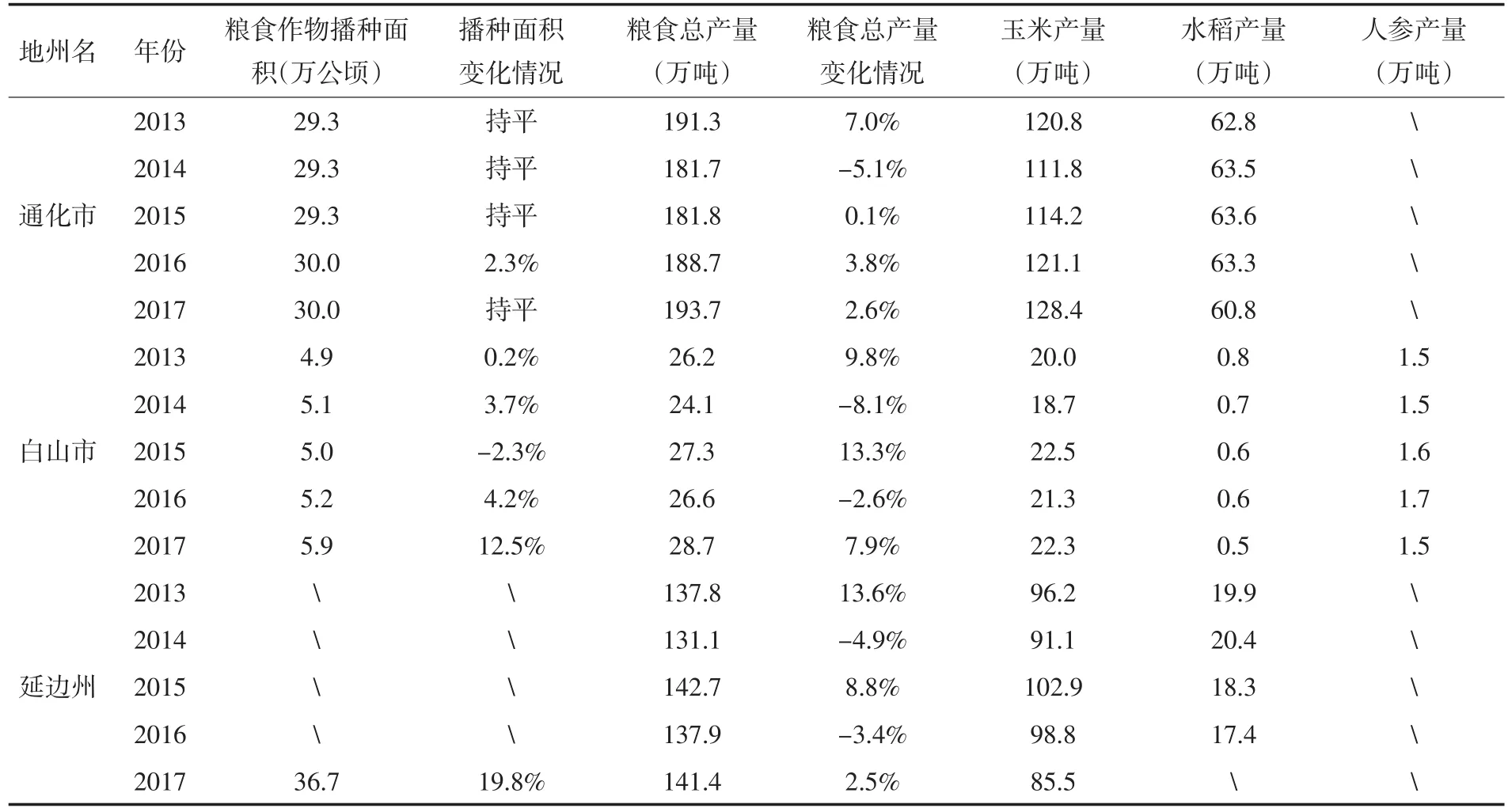

2.2 主要糧食作物生產現狀

根據各地州市2013—2017年歷年國民經濟和社會發展統計公報,獲取各地州市的糧食作物播種面積、糧食總產量、玉米產量、水稻產量、人參產量等數據,見表1.可以看出,各地州市糧食作物播種面積基本穩定,2014年3個地州市糧食產量整體減產幅度較大,2016年白山市、延邊州糧食產量較上一年均有減少.白山市水稻產量逐年減少,但林特產品類別和產量在逐年增加.

3 吉林省東部地區氣候變化特征

根據中國氣象數據網提供的《吉林地面氣候資料月值數據集》和《吉林地面氣候資料年值數據集》,提取2013—2017年吉林省東部地區敦化、汪清、梅河口、靖宇、延吉、通化、臨江、集安、長白9個國家級基準、基本氣象站20~20時降水量和平均氣溫的數據.

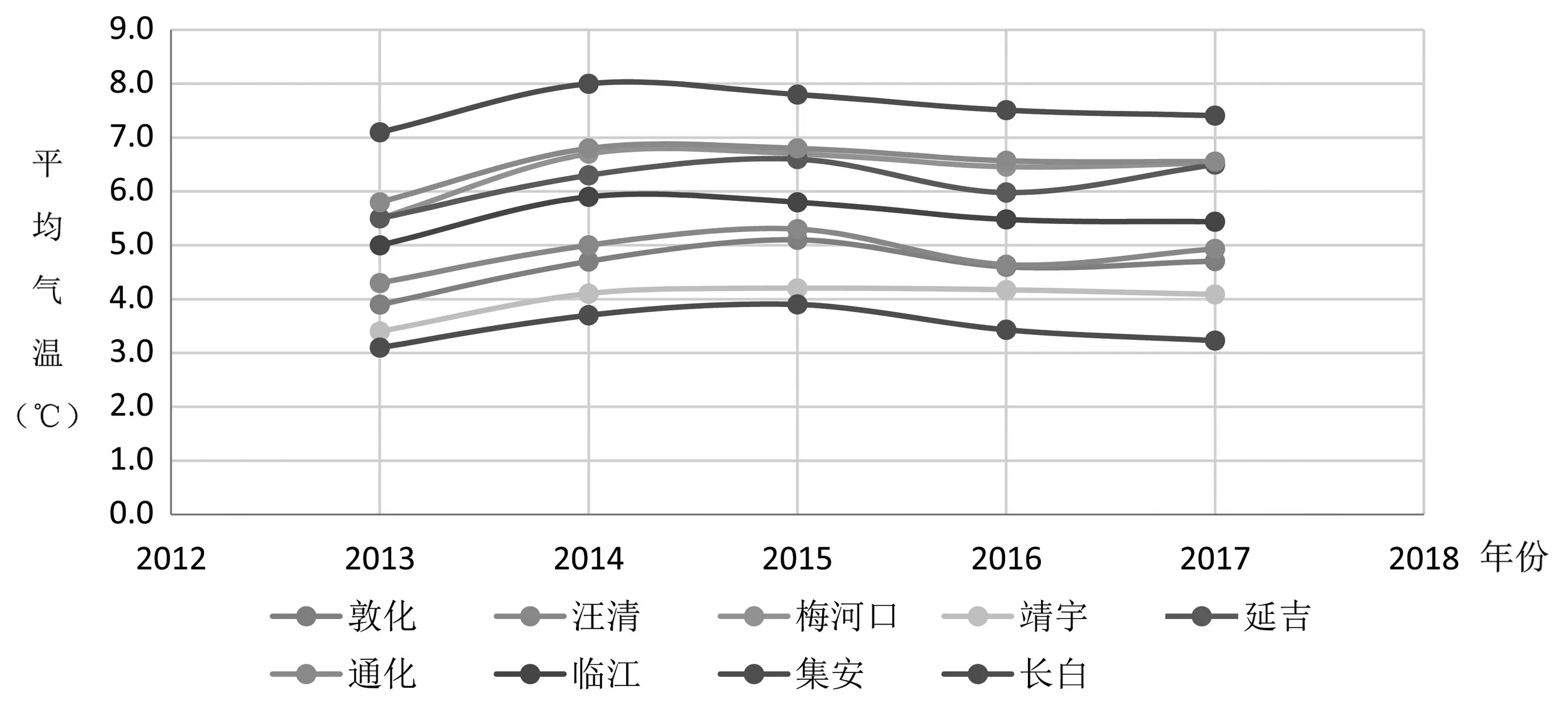

3.1 年平均氣溫變化特征

2013—2017年期間,9個氣象站的年平均氣溫最低值都出現在2013年,最高值集安和臨江站點出現在2014年,其他地區均為2015年.五年內年平均氣溫的最高值和最低值相差大約1℃,5年平均氣溫從高到低排序為:集安>通化>梅河口>延吉>臨江>汪清>敦化>靖宇>長白,見圖2.

表1 2013—2017年吉林省東部地區各地州市主要糧食作物產量

圖2 2013—2017年吉林東部地區各氣象站年平均氣溫變化特征

3.2 年降水量變化特征

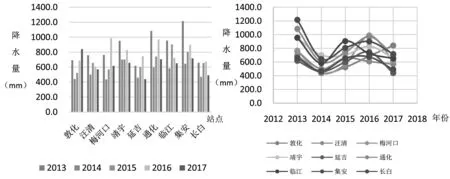

2013—2017年期間,9個氣象站的年降水量最大值出現在2013年,最小值出現在2014年,降水量年際變化大,最大最小值相差120mm以上.5年平均降水量從大到小排序為:集安>通化>靖宇>臨江>梅河口>敦化>汪清>長白>延吉,見圖3.

圖3 2013—2017年吉林省東部地區各氣象站點年降水量變化特征

4 氣候變化對吉林省東部地區農業發展的影響

4.1 氣候變化對農業產業布局的影響

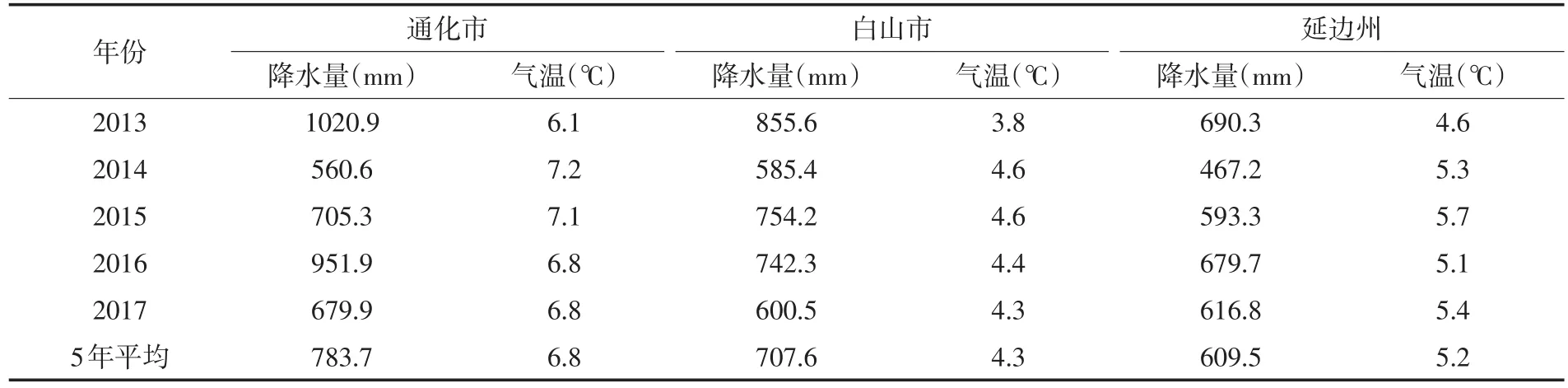

合理的農業產業布局是指農業類型和結構既符合當地農業生產的自然條件,又能保證良好的生態效益和較高的經濟效益.吉林省東部地區三個地州市中,2013—2017年年平均降水量從多到少為:通化>白山>延邊,年平均氣溫從高到低為:通化>延邊>白山,見表2.大氣的水熱條件組合,結合地形地貌和土壤水文狀況,決定了農業產業布局.通化市適合發展高效的低山丘陵農業,種植玉米、水稻;延邊州適合發展河谷盆地農業,種植玉米、水稻、大豆和農林特產;白山市生態環境良好,適合發展具有特色的農業和林業特色產品;在城市周邊地區適宜發展高效集約的城郊農業,如大棚蔬菜、水果采摘等.

4.2 氣候變化對糧食產量的影響

吉林省東部地區氣候變化的主要趨勢為氣溫上升和降水穩定性下降.氣溫上升改變了作物的生長季,降水變化影響了作物的品質和產量.五年間影響最顯著的是2014年,三個地州市糧食產量均有減少,究其原因,主要是因為2014年降水量下降所致.2014年通化市、白山市、延邊州的年降水量分別是560.6mm、585.4mm、467.2mm,比2013—2017年5年平均降水量的783.7mm、707.6mm、609.5mm分別減少223.1mm、122.2mm、142.3mm.轄區內的主要作物玉米、水稻等需水量大,降水量減少致使干旱嚴重,農業減產.

4.3 氣候變化對農業病蟲害的影響

農業生產不可避免有病蟲害.病蟲害的發生與氣候條件、氣候變化關系密切.吉林省東部地區農業病蟲害與冬季氣溫升高、生長季氣溫降水變化等有一定聯系.冬季氣溫升高,病蟲害的越冬、繁殖能力提高.加之生長季氣溫適宜、雨水豐沛,病蟲害繁殖、擴散能力強,影響范圍擴大,影響了農業的收成.農民為防治病蟲害增加農藥的使用,既影響了農產品的質量安全,又污染了農業土壤環境和水體環境[4].

表2 三個地州市2013—2017年年降水量和氣溫數據

4.4 氣候變化對農業自然災害的影響

近年來吉林省東部地區氣候變化導致農業自然災害發生頻率增加,干旱、高溫、冰雹、暴雨、大風、寒潮等農業自然災害頻發.以2018年夏天作物生長季為例,先是遭遇了幾場冰雹和大風天氣,后又遭遇干旱、高溫,玉米、水稻減產明顯,有些地方玉米甚至絕收.此外,暴雨和大風對水稻的影響較大,水稻臨近收割期遭遇大風和暴雨,對農民而言是嚴重的災難.

4.5 氣候變化對農業生產方式的影響

氣候變化的不確定性影響了農業生產過程和糧食產量,農民為了應對氣候變化,減小氣溫、降水和氣象災害的影響,不得不改變農業生產方式.主要的趨勢為:傳統農業向現代集約化的轉變,廣泛使用農膜、大棚以及生長素等;為了應對氣象災害,作物品種的選擇,選擇早熟、生長周期短的品種,降低了農產品的質量;為保證穩定的作物產量,防治類型多樣、愈演愈烈的病蟲害,大量使用農藥、化肥,增加了農業污染.

5 結語

2013—2017年吉林省東部地區9個國家級基準、基本氣象站表現為氣溫上升和降水穩定下降的變化趨勢.9個氣象站之間存在一定差異,5年平均氣溫從高到低依次為:集安>通化>梅河口>延吉>臨江>汪清>敦化>靖宇>長白;5年平均降水量從大到小依次為:集安>通化>靖宇>臨江>梅河口>敦化>汪清>長白>延吉.總體上看,氣溫呈現一定的年際波動,9個氣象站年平均氣溫最低值出現在2013年,最高值出現在2014年、2015年;9個氣象站的年降水量年際變化大,最大值出現在2013年,最小值出現在2014年,最大最小值相差120mm以上.氣候變化對吉林省東部地區通化、白山、延邊三個地州市的農業產業布局、糧食產量、農業病蟲害、農業自然災害、農業生產方式等方面都產生了很大影響.其中農業病蟲害和農業自然災害大多屬于短時突發事件,難以預料,農業產業布局、糧食產量、農業生產方式則有一定的滯后性.今后有關部門和研究人員應在監測和預報農業氣象要素方面作出更多的努力,以應對農業病蟲害和農業自然災害,為合理布局農業產業結構和類型、改良農業生產方式、提高糧食產量等提供依據.