朱生豪莎劇隱喻翻譯的認(rèn)知?dú)w化傾向

——以四大悲劇“憤怒”隱喻為例

陳潔

(廣西師范大學(xué) 外國語學(xué)院, 廣西 桂林 541004)

1.0 引言

隨著當(dāng)代認(rèn)知科學(xué)的興起,莎劇隱喻研究開始引入概念隱喻的理論視角,超越傳統(tǒng)修辭學(xué)及文學(xué)的研究范式,探索莎劇語言及文本背后的隱喻認(rèn)知規(guī)律(Tissari,2006;Lyne,2011;Wilson-Lee,2013;陳潔、謝世堅(jiān),2013;謝世堅(jiān)、劉希,2013;陳潔,2017)。與此相應(yīng),莎劇隱喻翻譯研究也從關(guān)注隱喻表達(dá)的跨語言轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)向探索概念隱喻在翻譯過程中的認(rèn)知作用。關(guān)于莎劇翻譯認(rèn)知研究的意義,劉翼斌(2010b)指出,文本意義轉(zhuǎn)換的實(shí)質(zhì)是兩個文化社團(tuán)經(jīng)驗(yàn)的轉(zhuǎn)換,翻譯的過程是隱喻跨文化重構(gòu)的過程;通過概念隱喻的認(rèn)知方式探究莎劇譯本的特點(diǎn),有助于揭示翻譯的認(rèn)知理據(jù)及譯者的心理機(jī)制(劉翼斌,2010a;王明樹,2019)。在翻譯認(rèn)知研究領(lǐng)域,Kassner(2013)通過對比不同時期莎詩的隱喻翻譯,發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)概念隱喻具有跨文化普遍性,復(fù)雜概念隱喻則隨時代及文化的變遷而變化。劉翼斌(2010a,2011)通過對《哈姆雷特》“悲”“仇”“喜”“玄”四大主題隱喻的分析,從認(rèn)知角度評價梁實(shí)秋和朱生豪兩譯本,剖析翻譯主體的思維方式,探索隱喻翻譯的認(rèn)知規(guī)律。

翻譯研究的認(rèn)知視角為深入認(rèn)識莎劇語言特點(diǎn)及翻譯規(guī)律帶來廣闊的前景,但迄今研究數(shù)量不多。劉翼斌(2010a,2011)對《哈姆雷特》隱喻翻譯的研究主要限于原文與譯文的隱喻對比,并未將這種對比置于英漢隱喻系統(tǒng)中,所得結(jié)論不足以揭示譯者的認(rèn)知傾向及隱喻翻譯的總體規(guī)律。為此,我們選擇莎劇①中具有代表性的四大悲劇,以及對中文讀者影響較大的朱生豪譯本②為語料,將前人研究較多且具有跨文化普遍性的“憤怒”隱喻作為研究對象,在對比英漢“憤怒”隱喻認(rèn)知方式的基礎(chǔ)上,發(fā)掘莎劇隱喻及朱生豪隱喻翻譯的認(rèn)知特點(diǎn),探索概念隱喻翻譯的制約因素及規(guī)律。

2.0 英漢“憤怒”隱喻對比

Lakoff & K?vecses(1987)認(rèn)為,英語中基礎(chǔ)的“憤怒”隱喻是“憤怒是熱”(ANGER IS HEAT):固態(tài)的“熱”是“火”(ANGER IS FIRE),如“He was breathing fire”;液態(tài)的“熱”是“容器中熱的液體”(ANGER IS A HOT FLUID IN A CONTAINER),如“You make my blood boil”。Yu(1998)認(rèn)為漢語中基礎(chǔ)的“憤怒”隱喻也是“憤怒是熱”,但“熱”分為固態(tài)和氣態(tài):固態(tài)的“火”與英語相同,如“發(fā)火”和“大動肝火”;氣態(tài)的“熱”是“容器中熱的氣體”,如“發(fā)脾氣”和“生悶氣”。K?vecses(1995)則認(rèn)為,英漢共同的基礎(chǔ)“憤怒”隱喻是容器隱喻,即“人體是情緒的容器”(THE BODY IS THE CONTRAINER FOR THE EMOTIONS),同時“憤怒是容器中的物質(zhì)”(ANGER IS A SUSTANCE IN THE CONTAINER)。至于容器中“憤怒”的形態(tài),在英語中是“液體”(FLUID),在漢語中是“體內(nèi)超量的氣”(ANGER IS EXCESS QI IN THE BODY)和“氣的運(yùn)動”(ANGER IS THE MOVEMENT OF QI)。

K?vecses(2003:21)共列舉了英語中12個與“憤怒”相關(guān)的隱喻,除基礎(chǔ)的“火”和“容器中熱的液體”之外,其他源域還包括“精神失常”(INSANITY)、“對手”(AN OPPOENT IN A STRUGGLE)、“困獸”(CAPTIVE ANIMAL)、“負(fù)擔(dān)”(BURDEN)、“自然力量”(A NATURAL FORCE)和“上級”(A SOCIAL SUPERIOR)等。這些隱喻將“憤怒”視為一種不良情緒,是人們嘗試征服和控制的對象,而它同時也控制和役使人。關(guān)于“憤怒”隱喻的使用頻率,K?vecses等(2015)通過語料庫調(diào)查發(fā)現(xiàn),美國英語中使用頻率最高的三個“憤怒”隱喻依次是:容器隱喻(CONTAINER),如“fill someone with anger”;所有物隱喻(POSSESSED OBJECT),如“X’anger”;以及對手隱喻(OPPONENT),如“to push anger down”。這三個高頻隱喻,尤其是容器隱喻和對手隱喻,主要凸顯“憤怒”的強(qiáng)度和對抗性等特征。

在國內(nèi)學(xué)者對漢語“憤怒”隱喻的研究中,林書武(1998)與Yu(1998)的觀點(diǎn)相似,認(rèn)為漢語中基礎(chǔ)的“憤怒”隱喻是“氣”和“火”,另兩個常見隱喻是“憤怒是人體內(nèi)部的不安”和“人體表象的異常”,分別從人體的內(nèi)、外部描述“憤怒”引發(fā)的身體反應(yīng)。張輝(2000)認(rèn)為,可以借人們的行為及生理反應(yīng)、通過轉(zhuǎn)喻表達(dá)“憤怒”,而且漢語通常將“心”看作“憤怒”的容器,用“滿”形容情緒的強(qiáng)度,如“憤怒是積滿于心的東西”。總之,具有典型漢文化特征的“憤怒”隱喻是“氣”、“火”以及“容器(心)”。隱喻通常與轉(zhuǎn)喻相關(guān),如用“憤怒”時的生理表征轉(zhuǎn)喻內(nèi)在的心理感受。另外,情緒的強(qiáng)度也是隱喻的重要特征。

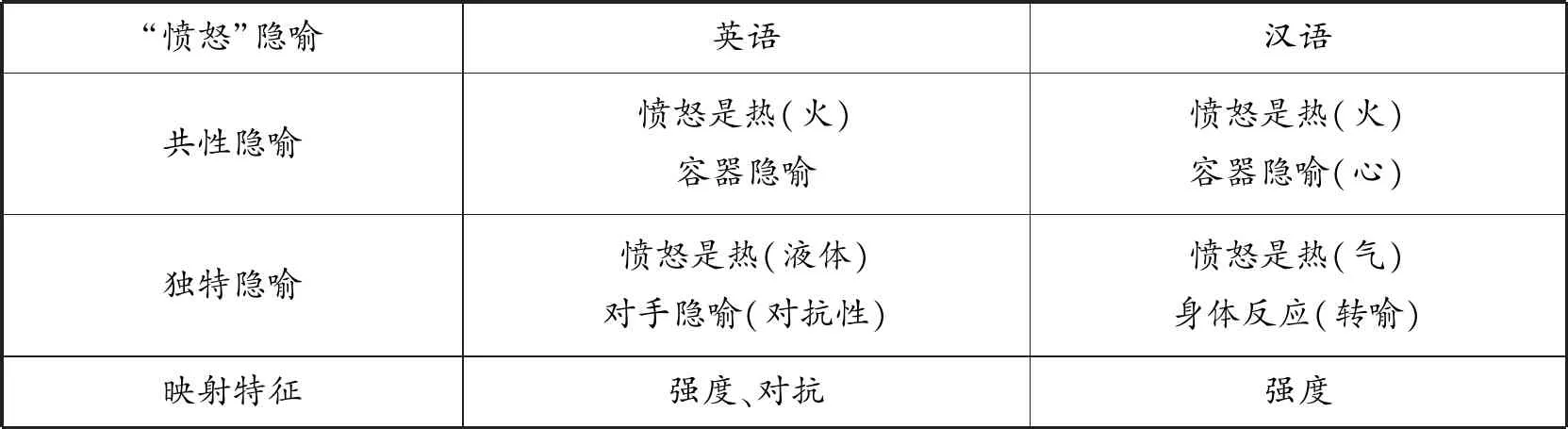

綜上所述,筆者從以下幾方面概括英漢“憤怒”隱喻的異同:1)共性隱喻。英漢相同的基礎(chǔ)隱喻是“熱”和容器隱喻。英語中“熱”的形態(tài)是“火”和“液體”;漢語中“熱”的形態(tài)是“火”和“氣”,同時“心”常充當(dāng)容器隱喻的源域。2)獨(dú)特隱喻。除上述“熱”的形態(tài)及容器隱喻同中有異外,英語中獨(dú)特的“憤怒”隱喻是對手隱喻,強(qiáng)調(diào)人與情緒的對抗;漢語則常與轉(zhuǎn)喻相關(guān),更多地涉及“憤怒”引發(fā)的身體反應(yīng)。3)映射特征。英漢都強(qiáng)調(diào)“憤怒”的強(qiáng)度,但英語更側(cè)重人與“憤怒”的對抗,如“憤怒是武器”和“憤怒是上級”。英漢“憤怒”隱喻的這些共性與差異,為我們深入研究莎劇隱喻及朱生豪隱喻翻譯的認(rèn)知規(guī)律提供了重要的依據(jù)。

表1 英漢“憤怒”隱喻的對比

3.0 莎翁四大悲劇中的“憤怒”隱喻

莎翁四大悲劇中的“憤怒”隱喻主要包括:1)與轉(zhuǎn)喻相關(guān)的隱喻:“憤怒是皺眉”;2)基礎(chǔ)隱喻:“憤怒是容器(心/脾)中的物質(zhì)”“憤怒是容器中的液體(膽汁/血)” “憤怒是熱”以及“憤怒是火”;3)規(guī)約化程度較低的新奇隱喻:“憤怒是越界”或“憤怒是加速”,與常規(guī)隱喻映射的概念特征一致,均強(qiáng)調(diào)“憤怒”的對抗性(反控制性)及強(qiáng)度特征。

3.1 “憤怒是皺眉”

“憤怒是皺眉”與“以果代因”的轉(zhuǎn)喻認(rèn)知方式有關(guān),用人們憤怒時顯露的面部表情喻指其內(nèi)在的情緒感受。如例1用丹麥先王鬼魂的皺眉喻指其內(nèi)心的憤怒。

1) Sofrownedhe once, when in an angry parle

He smote the sledded Placks on the ice.

(Hamlet, 1.1.61-62)

3.2 “憤怒是容器(心/脾)中的物質(zhì)”

容器隱喻是英語中基礎(chǔ)的“憤怒”隱喻。在四大悲劇中,充當(dāng)“容器”的身體器官主要是心或脾。如例2中馬爾康勸慰麥克德夫化悲痛為力量,激起“心”中的憤怒,做好討伐麥克白的準(zhǔn)備;例3中伊阿古假意勸說奧瑟羅對苔絲狄蒙娜的“奸情”保持冷靜,不能任由“脾”中的憤怒控制自己的言行。

2) Be this the whetstone of your sword: let grief

Convert to anger; blunt not theheart, enrage it.

(Macbeth, 4.3.228-229)

3) ... marry, patience,

Or I shall say you’re all in all inspleen

And nothing of a man.

(Othello, 4.1.88-90)

3.3 “憤怒是容器中的液體(膽汁/血)”

容器隱喻還涉及容器中“憤怒”的物質(zhì)形態(tài),英語常見的形態(tài)是“液體”,在四大悲劇中,主要為膽汁或血。根據(jù)“以因代果”的轉(zhuǎn)喻認(rèn)知方式,膽汁和血常被視為與憤怒有關(guān)的體液,尤其是膽汁。根據(jù)古希臘希波克拉底的體液(humours)學(xué)說,膽汁過多會引發(fā)人的憤怒情緒。如例4中哈姆雷特誘惑叔父觀看劇中的弒君情節(jié),致使國王陷入“膽汁”引發(fā)的暴躁不安中;例5中奧本尼公爵怒斥高納里爾虐父的卑劣行徑,用“血”喻指自己難以遏制的憤怒之情。

4) — With drink, sir?

— No, my lord, withcholer.

— Your wisdom should show itself more richer to

signify this to the doctor, for, for me to put him to his

purgation would perhaps plunge him into morecholer.

(Hamlet, 3.2.295-299)

5) Be-monster not thy feature. Were’t my fitness

To let these hands obey myblood,

They are apt enough to dislocate and tear

Thy flesh and bones ...

(KingLear, 4.2.64-67)

3.4 “憤怒是火”

英語中“憤怒”的物質(zhì)形式除液體之外,還有固態(tài)的“火”。如例6中雷歐提斯欲為父復(fù)仇,燃起似“火”的憤怒,但因聽聞妹妹溺亡悲傷過度,他的憤怒暫時平息。

6) — I have a speech o’firethat fain would blaze

But that this folly drowns it ...

— How much I had to do to calm his rage!

(Hamlet, 4.7.188-190)

3.5 “憤怒是熱”

英語的基礎(chǔ)隱喻“憤怒是熱”也出現(xiàn)在四大悲劇中,人們在憤怒時感到體溫升高的現(xiàn)象構(gòu)成了該隱喻的認(rèn)知基礎(chǔ)。如例7連用“憤怒是熱”“憤怒是火”“憤怒是血”強(qiáng)調(diào)李爾王暴躁易怒的性格特征。

7)FAre they informed of this? My breath andblood!

‘Fiery’?FThefieryDuke, tell thehotDuck that

QLearQ—

(KingLear, 2.2.292-293)

3.6 “憤怒是越界/加速”

這兩個新奇隱喻同樣呈現(xiàn)基礎(chǔ)“憤怒”隱喻的概念特征。“憤怒是越界”強(qiáng)調(diào)憤怒的對抗性(反控制性),如例8中伊阿古勸說奧賽羅將憤怒控制在理智范圍之內(nèi),避免冒然行事。“憤怒是加速”強(qiáng)調(diào)憤怒的強(qiáng)度,如例9中愛德蒙哄騙哥哥在父親的憤怒“減速”之前,暫避風(fēng)頭以免發(fā)生正面沖突。

8)Confineyourself butin a patient list.

Whilst you are here o’erwhelmed with your grief

(Othello, 4.1.76-77)

9) That’s my fear.FI pray you have a continent

forbearance till thespeedof his ragegoes slower...

(KingLear, 1.2. 164-165)

4.0 朱生豪對“憤怒”隱喻的翻譯

將朱譯本與四大悲劇原文中的“憤怒”隱喻相比較,我們發(fā)現(xiàn)盡管英漢“憤怒”隱喻有較多的認(rèn)知共性,但朱譯靈活自由,在隱喻的語言表達(dá)和認(rèn)知層面與原文多有偏離。雖然朱譯本保留了原文的部分“憤怒”隱喻,如“憤怒是火”和“憤怒是心中的物質(zhì)”,但在多數(shù)情況下,朱生豪傾向于將原英文隱喻轉(zhuǎn)換為具有明顯漢語文化及認(rèn)知特征的隱喻,或代之以平實(shí)直白的表達(dá)。

4.1 “憤怒是皺眉”譯為籠統(tǒng)的“怒容”

在翻譯“憤怒是皺眉”時,朱生豪省略具體的表情細(xì)節(jié),將原文中“frowned”一詞代以籠統(tǒng)概括的“怒容”(例10)、“(瞧上去)像發(fā)怒”(例11)等詞語。漢語中有用“憤怒”的生理表征代替內(nèi)心感受的轉(zhuǎn)喻認(rèn)知方式,但朱生豪并未直譯“皺眉”的表情特征。

10) Sofrownedhe once, when in an angry parle

He smote the sledded Placks on the ice.

(Hamlet, 1.1.61-62)

(它臉上的那副怒容,活像它有一次在談判決裂以后把那些乘雪車的波蘭人擊潰在冰上的時候的神氣。)

11) — Whatlookedhe -frowningly?

— A countenance more in sorrow than in anger.

(Hamlet,1.2.229-230)

(——怎么,它瞧上去像在發(fā)怒嗎?

——它的臉上悲哀多于憤怒。)

4.2“憤怒是容器(心/脾)中的物質(zhì)”留“心”去“脾”

“憤怒”的容器隱喻涉及兩個身體器官,朱生豪僅保留“心”而未譯出“脾”。例12譯文保留了原文隱喻“憤怒是心中的物質(zhì)”,并在翻譯“enrage”時增加隱喻“憤怒是火”,提升了憤怒的強(qiáng)度。例13則放棄對“spleen”的直譯,代之以其他隱喻或直白表達(dá),如將“all in all in spleen”譯為“意氣用事”,用“憤怒是氣”替代“憤怒是脾中的物質(zhì)”。這一重“心”輕“脾”的翻譯方式,也印證了漢語中更為典型的憤怒容器是“心”(張輝,2000)。但令人費(fèi)解的是,漢語中有“脾氣”一詞,可見英漢民族對“脾”與“憤怒”的相關(guān)性具有一致的認(rèn)識,但朱譯本不傾向用“脾氣”對譯原文隱喻“憤怒是脾中的物質(zhì)”。

12) Be this the whetstone of your sword: let grief

Convert to anger; blunt not theheart, enrage it.

(Macbeth, 4.3.228-229)

(把這一樁仇恨作為磨快你的劍鋒的礪石;讓哀痛變成憤怒;不要讓你的心麻木下去,激起它的怒火來吧。)

13) ... marry, patience,

Or I shall say you’re all in all inspleen

And nothing of a man.

(Othello, 4.1.88-90)

(可是不要?dú)鈵溃环駝t我就要說您一味意氣用事,一點(diǎn)沒有大丈夫的氣概啦。)

4.3 “憤怒是容器中的液體(膽汁/血)”譯為“憤怒是氣”

“憤怒是容器中的液體”是英語中的獨(dú)特隱喻,朱譯本在處理這一跨文化差異時呈現(xiàn)明顯的歸化傾向,通常將其譯為典型的漢語隱喻“憤怒是氣”。如例14先將“blood”譯為“怒氣”,后將“passion”譯為“血?dú)狻保焕?5將前后兩個“choler”均譯為“脾氣”。

14) Mybloodbegins my safer guides to rule

Andpassion, having my best judgement collied,

Assays to lead the way ...

(Othello, 2.3.201-203)

(我現(xiàn)在可再也遏制不住我的怒氣了;我的血?dú)饷杀瘟饲迕鞯睦硇裕形抑恢缿{著沖動的感情行事。)

15) — With drink, sir

— No, mu lord, withcholer.

— Your wisdom should show itself more richer to

signify this to the doctor, for, for me to put him to his

purgation would perhaps plunge him into morecholer.

(Hamlet, 3.2.295-299)

(—— 喝醉了嗎?

—— 不,殿下,他在發(fā)脾氣。

—— 你應(yīng)該把這件事告訴他的醫(yī)生,才算你的聰明。因?yàn)榻形胰ヌ嫠\視,恐怕反而更會激發(fā)他的脾氣的。)

4.4 “憤怒是火”與原文一致

朱生豪在翻譯時通常保留原文“憤怒是火”的隱喻,如例16將“fiery”譯為“火性”。(并在翻譯其后的“hot”時依然沿用該隱喻,將原文的“憤怒是熱”改譯為“憤怒是火”。)譯文對“憤怒是火”的偏好,除譯者的個人傾向之外,還可能是因?yàn)椤盎稹笔恰盁帷钡木唧w形態(tài),更易被人們感知,在認(rèn)知上占據(jù)了比“熱”更強(qiáng)勢的地位。

16)FAre they informed of this? My breath and blood!

‘Fiery’?FThefieryDuke, tell thehotDuck that

QLearQ—

(KingLear, 2.2.292-293)

(你有沒有這樣告訴他們?我這口氣,我這一腔血!哼,火性!火性子的公爵!對那性如烈火的公爵說——)

4.5 “憤怒是熱”譯為具體形態(tài)

“憤怒是熱”是英漢共同的基礎(chǔ)隱喻,但朱生豪未采取完全對等的翻譯方式,而是傾向于將“熱”譯為具體的物質(zhì)形態(tài),如例16將“hot”譯為“性如烈火”,例17將“heat”譯為“怒氣”。

17) Bethink yourself wherein you may have offended

him, and at my entreaty forbear his presence until some

little time hath qualified theheatof his displeasure;

which at this instant so rageth in him that with the

mischief of your person it would scarcely allay.

(KingLear, 1.2.158-162)

(想想看你在什么地方得罪了他;聽我的勸告,暫時避開一下,等他的怒氣平息下來再說,現(xiàn)在他正在大發(fā)雷霆,恨不得一口咬下你的肉來呢。)

4.6 “憤怒是越界/加速”僅留映射特征

“憤怒是越界/加速”分別強(qiáng)調(diào)“憤怒”的對抗性(反控制性)和強(qiáng)度,朱生豪未直譯該隱喻,而是采用其他方式保留其映射特征。如例18未譯出“范圍”或“界限”等概念,而是用“耐住”一詞表達(dá)憤怒的反控制特征,并添加“怒氣”一詞;例19用“來不及”表達(dá)憤怒在時間上的緊迫感,并在后文中增加“控制”一詞。朱生豪對新奇隱喻的翻譯,在隱喻的選擇及語言表達(dá)方面均采用了較為靈活的處理方式。

18)Confineyourself butin a patient list.

Whilst you are here o’erwhelmed with your grief

(Othello, 4.1.76-77)

(竭力耐住您的怒氣。剛才您惱得昏過去的時候)

19) Who can be wise, amaz’d, temperate and furious,

Loyal and neutral, in a moment? No man:

Th’expeditionof myviolent love

Outrunthe pauser, reason ...

(Macbeth, 2.3.106-108)

(誰能夠在驚愕之中保持冷靜,在盛怒之中保持鎮(zhèn)定,在激于忠憤的時候保持他的不偏不倚的精神?世上沒有這樣的人吧。我的理智來不及控制我的憤激的忠誠……)

5.0 朱生豪隱喻翻譯的認(rèn)知?dú)w化傾向

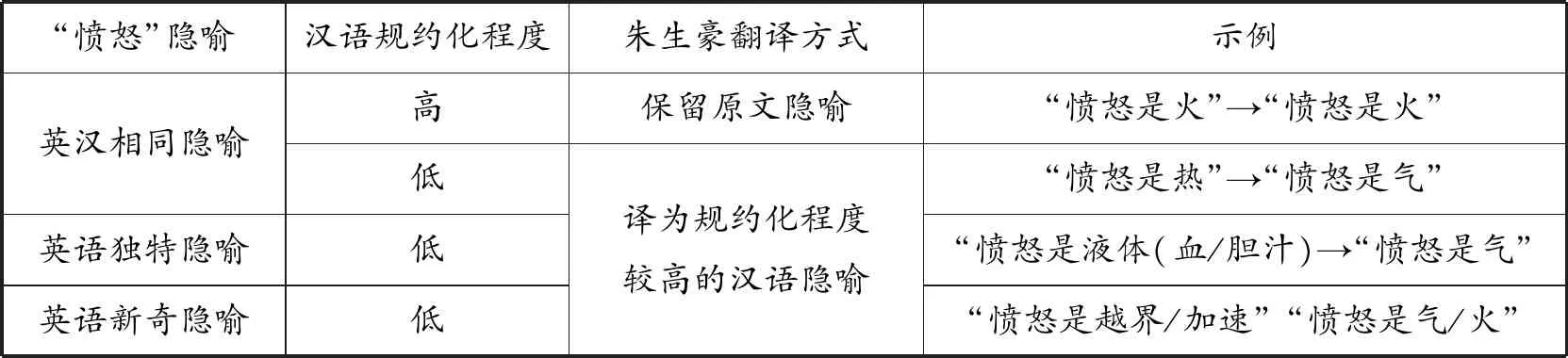

綜上所述,朱生豪對莎翁四大悲劇“憤怒”隱喻的翻譯總體上呈現(xiàn)以下規(guī)律:1)在翻譯英漢相同的“憤怒”隱喻時,若該隱喻在英漢概念系統(tǒng)中均占強(qiáng)勢地位,則在譯文中保留原隱喻,如“憤怒是火”;否則將其替換為在漢語認(rèn)知中更具強(qiáng)勢地位的隱喻,如莎劇中的“憤怒是熱”,在譯文中常被替換為典型的漢語隱喻“憤怒是氣”。2)在翻譯英語的獨(dú)特隱喻時,不傾向于移植原文隱喻,照搬英語獨(dú)特的認(rèn)知方式,而是用漢語中規(guī)約化程度較高的隱喻替換原隱喻,或使用直白的表達(dá)方式,如將“憤怒是液體(血/膽汁)”譯為漢語隱喻“憤怒是氣”或“發(fā)怒”之類直白的表達(dá)方式。3)在翻譯隱喻系統(tǒng)中規(guī)約化程度較低的新奇隱喻時,仍以漢語的認(rèn)知方式為準(zhǔn),而不直譯原文。如“憤怒是越界/加速”強(qiáng)調(diào)“憤怒”的常規(guī)概念特征,對隱喻的跨文化理解并不造成障礙,但朱譯本卻不作直譯處理,而是僅保留源域凸顯的概念特征,將原隱喻替換為“憤怒是氣”或“憤怒是火”等漢語常規(guī)隱喻。

縱觀譯文中的“憤怒”隱喻,“憤怒是氣”的使用頻率較高,占據(jù)強(qiáng)勢地位。這一方面印證了該隱喻在漢語概念系統(tǒng)中的認(rèn)知顯著性及文化代表性,另一方面也表明朱生豪的隱喻翻譯具有明顯的歸化傾向,即將原文的概念隱喻向易于讀者理解的漢語概念系統(tǒng)及文化語境轉(zhuǎn)化。

表2 朱生豪隱喻翻譯的認(rèn)知?dú)w化傾向

朱生豪為降低譯文的理解難度,追求平白易懂的語言效果,在很大程度上舍棄了莎劇原文隱喻承載的英語概念系統(tǒng)及文化特征,將其向漢語概念系統(tǒng)及文化語境轉(zhuǎn)化。這種顯著的歸化取向,與劉翼斌(2011)的研究發(fā)現(xiàn)相互印證:她通過比較梁實(shí)秋和朱生豪對《哈姆雷特》概念隱喻的翻譯,發(fā)現(xiàn)梁譯常將源語語境及隱喻置于首位,有時為保留原文隱喻,不惜犧牲譯文表達(dá)的流暢性;而朱譯則將目標(biāo)語語境放在首要地位,當(dāng)英漢隱喻不一致時,通常使用漢語的原型范疇,并選擇虛化的方式進(jìn)行翻譯。

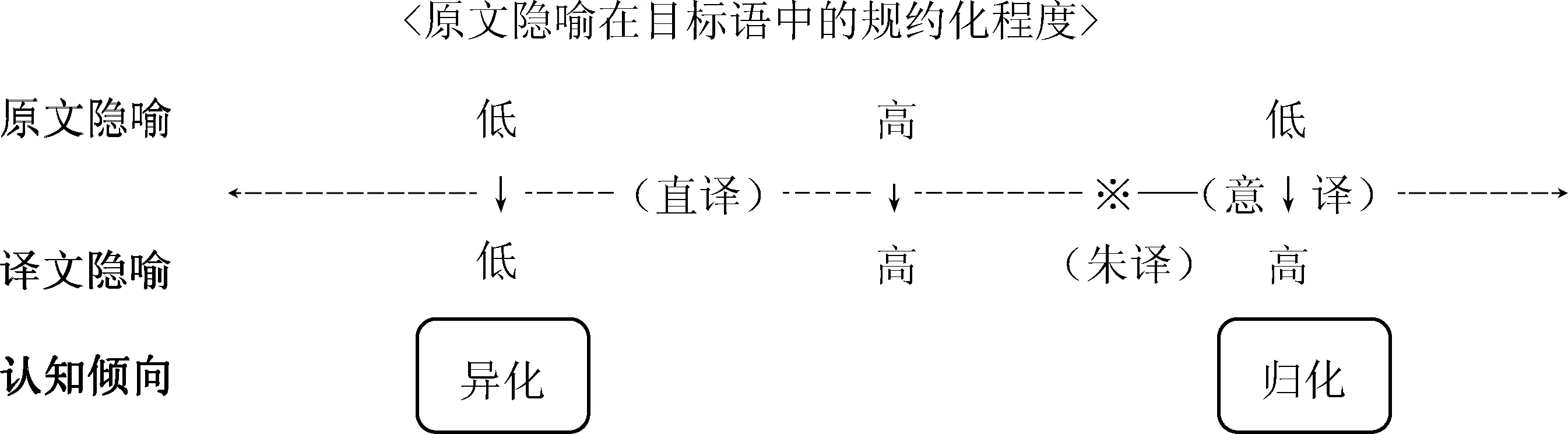

朱生豪隱喻翻譯的歸化傾向,引發(fā)我們對概念隱喻翻譯的再思考。國內(nèi)學(xué)界通常將源語和目標(biāo)語隱喻的關(guān)系分為三類:用相同的常規(guī)隱喻表達(dá)同一概念;用不同的常規(guī)隱喻表達(dá)同一概念;以及源語的新奇隱喻或詩性隱喻規(guī)約化程度較低,目標(biāo)語缺少與之對應(yīng)的隱喻。對于前兩種情況,學(xué)界比較一致地認(rèn)為當(dāng)源語與目標(biāo)語隱喻相同時,譯文應(yīng)保留原文隱喻;當(dāng)源語與目標(biāo)語隱喻不同時,應(yīng)當(dāng)用目標(biāo)語隱喻替代原文隱喻。對于第三種情況,學(xué)者們則有不同的看法。朱曉敏等(2013)認(rèn)為,譯文應(yīng)舍棄原文的新奇隱喻,用直白的語言解釋原文語義,以便讀者理解。張蓊薈(2009)、肖坤學(xué)(2013)等則認(rèn)為,譯文應(yīng)移植原文隱喻,既保留原文的審美效果,又有利于語言社團(tuán)之間的文化交流。朱生豪隱喻翻譯的特殊性在于,在這三種情況下(無論源語和目標(biāo)語隱喻的異同),都傾向于用目標(biāo)語隱喻替代源語隱喻,并且有意識地增加漢語常規(guī)隱喻的使用,降低讀者理解的難度。這種文化與認(rèn)知的雙重歸化傾向,致使譯文與原文隱喻的語義內(nèi)涵及審美意趣偏離較多,但顯然有利于莎劇在中國的傳播與普及。

朱生毫對隱喻翻譯的認(rèn)知?dú)w化傾向也能從一些國外學(xué)者的隱喻翻譯研究中得到印證。Burmakova & Marugina(2014)根據(jù)認(rèn)知翻譯假說(Cognitive Translation Hypothesis)將隱喻翻譯分為三類:譯文隱喻與原文相同;譯文隱喻與原文相同,但表達(dá)方式有別;以及譯文隱喻與原文不同。他們通過分析俄羅斯作家Vasily Shukshin的短篇小說集及其英譯本,發(fā)現(xiàn)以上三類情況分別占比54%,30%和16%,譯者顯然傾向于保留原文隱喻。Yan等(2010)基于語料庫的研究結(jié)論則與此相反。他們對語料庫中“恐懼”(fear)隱喻的英譯漢情況進(jìn)行調(diào)查,發(fā)現(xiàn)英漢隱喻的異同并不是譯者對原文隱喻進(jìn)行取舍的唯一依據(jù),原文隱喻在漢語中的規(guī)約化程度也是影響隱喻翻譯的重要因素。如果該隱喻在漢語中的規(guī)約化程度較高,譯文往往會保留原文隱喻及其表達(dá)方式;如果該隱喻在漢語中的規(guī)約化程度偏低,或漢語中缺少與之對應(yīng)的隱喻,譯文則將原文隱喻替換為漢語中規(guī)約化程度較高的隱喻,或用直白的表達(dá)方式對其進(jìn)行解釋。

我們認(rèn)為,Burmakova & Marugina(2014)和Yan等(2010)的研究結(jié)論雖然相反但都具有可信度。前者的語料是文學(xué)作品,后者則基于大規(guī)模的語料庫調(diào)查。文學(xué)翻譯若要忠實(shí)于原著,則傾向于在源語和目標(biāo)語隱喻相同的情況下,盡量保留原文隱喻的語義內(nèi)涵與審美意趣。基于語料庫的研究結(jié)果則表明,“信”雖然是翻譯的普遍原則,但認(rèn)知的規(guī)約化程度也是影響隱喻翻譯的重要因素。為便于讀者的理解,譯文往往將隱喻在目標(biāo)語中的規(guī)約化程度作為翻譯的重要依據(jù),有時甚至偏離或舍棄原文的隱喻概念系統(tǒng)及文化涵義。朱譯本雖屬文學(xué)翻譯,但其中的隱喻翻譯在認(rèn)知上更具歸化屬性。為在短期內(nèi)完成規(guī)模浩大的翻譯工作,將莎劇介紹給普通中國讀者,朱生豪將隱喻的規(guī)約化程度置于跨文化異同之上。這雖然令莎劇隱喻的語義及文化內(nèi)涵有所減損,但有助于降低譯文的認(rèn)知難度,易于一般讀者理解。我們在其中獲得的啟示是,隱喻翻譯不應(yīng)僅僅考慮源語與目標(biāo)語隱喻的文化異同,試圖找到與隱喻關(guān)系相“匹配”的翻譯方式,還應(yīng)根據(jù)翻譯的特定目的、讀者特征等因素,綜合考慮源語隱喻在目標(biāo)語中的規(guī)約化程度,從而選擇最為恰當(dāng)?shù)姆g方式。在隱喻翻譯的過程中,當(dāng)原文隱喻在目標(biāo)語中規(guī)約化程度較低時,譯者若忠于原文進(jìn)行直譯,則譯文呈現(xiàn)明顯的異化傾向;若為便于讀者理解進(jìn)行意譯,將其替換成在目標(biāo)語中規(guī)約化程度較高的隱喻,則譯文呈現(xiàn)顯著的歸化傾向。

圖1 制約隱喻翻譯的認(rèn)知因素

6.0 結(jié)語

從認(rèn)知角度發(fā)掘朱譯本隱喻翻譯的規(guī)律,不能離開英漢隱喻系統(tǒng)的對比。基于英漢“憤怒”隱喻的研究發(fā)現(xiàn),莎劇四大悲劇中常規(guī)隱喻頻現(xiàn),但在英漢隱喻具有較大認(rèn)知共性的情況下,朱生豪往往舍棄原文隱喻,將其替換為具有典型漢語文化特征及認(rèn)知顯著性的隱喻,如“憤怒是氣”。這種“文化-認(rèn)知”的雙重“歸化”傾向,與國內(nèi)學(xué)界關(guān)于隱喻翻譯的分類不符,表現(xiàn)出特殊性。朱生豪隱喻翻譯的另一特點(diǎn)是,有別于一般的文學(xué)翻譯,不傾向于保留源語隱喻,而是將隱喻規(guī)約化程度置于跨文化異同之上,頻繁使用在漢語中規(guī)約化程度較高的概念隱喻。這雖然與莎劇隱喻的語義及審美意趣偏離較多,但易于讀者的理解,有利于促進(jìn)莎劇的傳播與普及。

隱喻翻譯是語言、文化與認(rèn)知等多種因素在跨文化語境中協(xié)同作用、動態(tài)平衡的結(jié)果。隱喻翻譯研究不應(yīng)僅局限于語言及文化層面,還應(yīng)從認(rèn)知等角度發(fā)掘隱喻翻譯的制約因素,探索隱喻翻譯的規(guī)律。筆者今后還將擴(kuò)大莎劇譯本的研究范圍,從概念隱喻的認(rèn)知視角分析梁實(shí)秋、卞之琳、方平等譯者隱喻翻譯的特點(diǎn)及傾向,刻畫莎劇隱喻漢譯的總體面貌,深入發(fā)掘隱喻翻譯的影響因素及作用規(guī)律。

注釋:

① 莎劇版本:阿登版莎士比亞,中國人民大學(xué)出版社,2007/2008。

② 朱生豪譯本:朱生豪,范銳譯,多雷繪,(北京)大眾文藝出版社,2008。