社科類學術文教學策略

社科文指社會科學領域具有學科專業性的文章,如哲學、經濟學、社會學、法學、歷史學、倫理學、文藝學、語言學、教育學等學科的論文及論著。由此可見,社科類學術文具有以下三個特點:一是觀點的專業性。闡述社會科學領域中某個專業學科的學術觀點,這就要求讀者用一種專業的眼光和學科的思維來閱讀,它有別于普通的議論文的讀法。二是語言的規范性。學術思想的表達和交流要求使用含義明確的社會化的規范語言,一般不使用個性化色彩強烈的語言,讀者對于語言只需要理解而不需要品鑒,無須揣摩“微言大義”。三是思維的抽象性。學術文章闡釋概念、論證觀點、推導結論,運用的是抽象思維而不是形象思維,呈現邏輯的嚴密性特征,它的閱讀重在開智啟思,發展抽象思維能力和理性表達能力。

正是由于社科類學術文具有以上特點,大部分學生出現了對該類文章的閱讀抗拒心理。我在學生中做過問卷調查,結果反映出的三大問題,正是對其三大特點的反映。專業性,80%的學生認為自己害怕專業術語。語言規范性,85%的學生認為自己不知如何準確轉述從文中獲得的信息。思維抽象性,88%的學生不會使用思維導圖準確地勾勒出文本的邏輯脈絡。可見,社科類學術文的教學首先要幫助學生打破這三大障礙。教師在教學設計時最需要做的是,采用有效的方法,搭建學習腳手架,讓學生翻越文本的閱讀障礙,并在掃除閱讀障礙的過程中,習得這種文體的閱讀方法,且能將這些閱讀方法遷移至其它學術文。下面筆者結合社科類學術的特點及其教學目標的定位,談談其教學策略。

一、比較式選擇,搜索關鍵詞

搜索并確認社科類文本中的關鍵詞,可以快速明確文本的論述對象,并厘清全文的關鍵句及每個關鍵詞和關鍵句背后的論證觀點。從學情來看,學生反饋文本閱讀難度較大。在這種情況下,直接讓學生進行每一段的關鍵詞篩選,顯然難度太大,這個設計缺乏學情依據。在沒有任何關鍵詞篩選方法的指導下,讓學生自主篩選,這個設計看似尊重了學生的自主學習,但其實是“偽自主”。因為教師引導缺失,學生的這種自主學習,其實更像是掃雷似的低效學習。而給出兩組關鍵詞讓學生選擇,讓學生在掃雷似的閱讀過程中,有了較為明晰的方向,可以掃除學生對文本難度的抗拒心理,同時可以大大提高篩選效率。

具體操作如下:教師準備兩組關鍵詞—學生對照相應文段思考、選擇—學生選擇其中一組并闡明理由—師生共同總結關鍵詞篩選方法—同類文關鍵詞篩選方法實踐訓練。

兩組關鍵詞的選擇是有明確目的的。其中一組是準確關鍵詞,而另一組疑似關鍵詞的選擇對學生起到明確的引導作用。關鍵詞的重要特點是在作者主要觀點的支持下,體現出高度的概括性。所以,在設置另一組疑似關鍵詞的時候,側重選擇了非概括性的詞語,也就是具有顯著闡釋性特征的詞。這些詞可以是對關鍵詞的概念解釋,可以是對關鍵詞的具體表現或特征的表述,也可以是對關鍵詞相關原因或結果的闡釋。

學生做二選一的選擇的過程中,教師引導學生嘗試說出選擇理由的時候,學生就能比較明確地逐步得出篩選關鍵詞的操作方法,同時落實文段相關信息的捕捉與理解。可以讓學生反復使用這種方法,實現知識技能的掌握。而這種技能的掌握,是有通用性的,學生通過這一課的技能習得,實現其他同類文本閱讀的方法遷移。

二、關聯詞串聯,厘清全文邏輯

選用準確的關聯詞,粘合各個相對散落的關鍵句,厘清全文內在邏輯,是個操作性強并且能降低學生掌握難度的策略。社科類學術文中,常見的上下文語境中存在的內在邏輯有因果關系、假設關系、并列關系、遞進關系等。而這些關系,可以用明確的關聯詞來表現。采取用關聯詞串聯、粘合上下文語境中表明論證分論點的關鍵句,就可以圍合構篇,呈現全文清晰的邏輯脈絡關聯詞選擇是否準確恰當,能檢測學生是否已經掌握了上下文段之間的邏輯關系。同時,可以讓學生掌握一個知識技能,就是用恰當的關聯詞來銜接自己的論點,并展現出文段清晰而準確的邏輯走向。

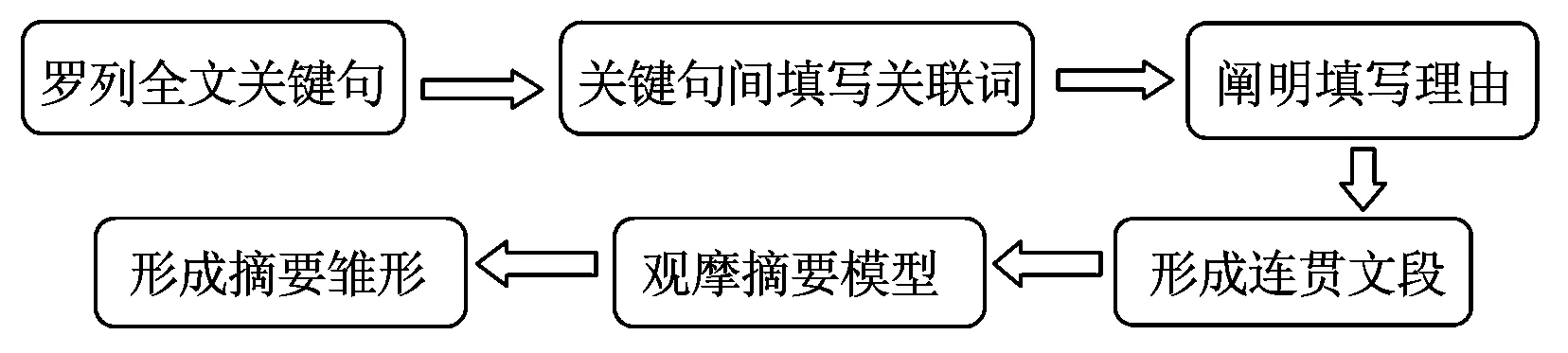

配合以上策略,可以同時以一篇內容相關、論述結構標準的學術論文為范本直觀地讓學生感受到摘要在學術論文寫作中的實際使用。此時,讓學生用關聯詞串聯全文關鍵句,在寫作任務的驅動下,形成本篇學術論文的正文前的摘要的雛形。具體方法操作如圖所示:

三、情境式活動,銜接觀點與生活

高中生這個群體,面對紛繁、多變的世界需要的是趨近理性的思考。所以,高中生學習學術文,除了學習作者如何分析、證實學術觀點并獲得知識的更新外,更重要的是能理解文中作者提出的學術觀點,并能用這種學術觀點去觀照當下的社會生活,能對作者的學術觀點進行批判性解讀和應用。

為了能銜接學術觀點與社會生活,達成上述教學目標,教師應采取的策略是設置貼近生活的相關具體情境,讓學生在生活情境中審辨作者觀點,并發表自己的看法。這個策略的實施,必須具備兩個條件。一是所設置的生活情境與所學習的相關社科類學術文指向的社會科學領域有緊密相關性。二是情境設置必須具備文字演繹內容的,所演繹內容與文本中作者的觀點指向一致或相反,或經過轉述處理后發生變動。兩者結合,激起的不僅是學生的學習興趣,更引導學生對作者觀點進行深入探究,對作者論述語言進行準確把握。學生可以從就觀點泛泛而談,轉變為關注作者觀點語句表述的準確度,并透過這些高度凝練的規范語言深入理解作者的觀點,理解作者的論述意圖和研究理念。這是對學術論文語言規范性的把握與尊重。

具體步驟操作如下:教師設置活動情境—教師演繹文本觀點—學生審辨討論—師生對照原文觀點—學生形成個性結論。

總之,社科類學術文的閱讀難度無法因我們的教學期待而降低。學生的閱讀抵觸心理,也無法因教師的教學積極性而客觀改變。鑒于此,社科類學術論文教學應采取以上三種教學策略,以打破學生的閱讀壁壘,實現教學目標。這三種策略具備以下幾個積極要素。第一,它符合學生學習訴求。基于學習訴求的學習活動才能從根基上實現學習動機的激發。第二,它能化難為易,具有很強的可操作性。能用更形象的方式,讓學生運用閱讀技能快速找到學習的入口,并獲得閱讀技能的積累,實現同類文方法遷移。第三,它是活動式的。讓學生在現實情境的模擬中,勾連學術知識與生活實踐,從而激發學生對學術知識的抵達性探求。其最終目的是為了讓學生在課堂中能習得學術文本閱讀的基本方法,并能得到學術知識的積累,實現學術觀點的運用。