傅斯年圖書館藏《傳奇匯考》考述*

彭秋溪

《傳奇匯考》一書,是目前所知最早的中國古代戲曲總目提要。此書向來只以抄本的形式流傳,且自道光以后才逐漸為世人所知,并散入私家藏書之手。清末民初,一批致力于俗文學(xué)研究的學(xué)人,如王國維、陳毅、董康等,開始搜集此書,或運(yùn)用到相關(guān)研究中去,或?qū)⒋藭霭嬉詳U(kuò)大其影響范圍。但因?yàn)榇藭稚⒘鞑ィ志峭瓯荆虼耍鞅局g的關(guān)系向來不甚明朗。本文即根據(jù)新見傅斯年圖書館藏本進(jìn)行詳細(xì)考察,以便于后來者推進(jìn)此書的相關(guān)研究。

一、版本概述

《傳奇匯考》,十冊(cè),精抄本,臺(tái)灣“中央”研究院傅斯年圖書館藏(后文或簡(jiǎn)稱此書為“傅圖本”)。淺紅書衣,無題。書高26.9厘米、寬17.4厘米;葉芯高約21.7厘米、寬約14.2厘米(以第二冊(cè)正文第一葉為準(zhǔn))。無欄格(見下文摹圖),半葉十行,行二十四字,小字雙行同。索書號(hào):A016.8634。

每?jī)?cè)首葉鈐“東方文化事業(yè)/總委員會(huì)/所藏圖書印”(朱文,方形)、“傅斯年/圖書館”(朱文,長(zhǎng)方),冊(cè)末鈐“東方文化事業(yè)/總委員會(huì)/所藏圖書印”(白文,方形)、“史語所收藏/珍本圖書記”(朱文,長(zhǎng)方)。可知此書曾經(jīng)“東方文化事業(yè)總委員會(huì)”圖書館遞藏。再核查民國二十七年(1938)五月北京人文科學(xué)研究所編印《北京人文科學(xué)研究所藏書目錄》(民國二十五年十月編就),其中史部“學(xué)科專目·文學(xué)”著錄:“《傳奇匯考》不分卷,不著撰人名氏,抄本。兩(函)、十(冊(cè)),四九六四(號(hào))。”[注]北京人文科學(xué)研究編:《北京人文科學(xué)研究所藏書目錄》(第三冊(cè))第一百二十二葉下,鉛印本,傅斯年圖書館藏。可知此書即人文科學(xué)研究所舊藏之本。

全書楷體抄就。前四冊(cè)劇目提要開頭部分文字(主要是介紹作者,或簡(jiǎn)述劇情)鈐有朱圈(直徑3毫米),并對(duì)抄誤之字鈐小朱圈(直徑2.5毫米)。經(jīng)仔細(xì)審查原書抄手筆跡、風(fēng)格,前四冊(cè)、后六冊(cè)雖然均帶顏體風(fēng)味,但字劃的筆墨輕重呈現(xiàn)于整葉上時(shí),仍可輕易判斷出二者前后非出一人之手。另外,前四冊(cè)書紙較后六冊(cè)為舊(茶褐色更濃),且前四冊(cè)簾紋較后六冊(cè)簾紋略寬(雖然二者所用紙張皆為細(xì)簾紋竹紙)。由此可以確定,前四冊(cè)、后六冊(cè)成于不同時(shí)期之不同書手,而且前者早于后者。同時(shí),前四冊(cè)避諱嚴(yán)格,提要本事考證文字中,墨筆將“鋐”改作“鉉”,并缺末筆避諱(如《吉祥兆》)。而后六冊(cè)提要內(nèi),“弦”“弘”字,時(shí)避時(shí)不避,可知后六冊(cè)所據(jù)底本原來避諱,而抄手當(dāng)是民國間人(見下文),因而如此。由此亦可知,此書書衣、書品等裝幀雖然統(tǒng)一,但顯然系后來裝訂成套。

首冊(cè)為《傳奇匯考標(biāo)目》,其余九冊(cè)為《傳奇匯考》。《標(biāo)目》卷端首行題“傳奇匯考標(biāo)目”,次行標(biāo)“明”,以下采取作家統(tǒng)領(lǐng)劇目的編目方式,錄“朱良卿”等人劇目。至“秋堂和尚《雁翎甲》”之后,標(biāo)有“本朝”字樣,接續(xù)著錄吳偉業(yè)、李玉等作家作品,至汪祚(字敦士,江都人)《十賢記》結(jié)束。再后,接續(xù)著錄明人作品:以《連環(huán)》開始,繼而為沈采、姚茂良、李開先、沈受先、邱濬、徐時(shí)勉、沈璟、湯顯祖等人[注]湯顯祖之后,尚有陸采、卜大匡、張鳳翼、顧大典、梁辰魚、屠隆、鄭若庸、龍膺、鄭之文、葉憲祖、汪廷訥、佘聿云、馮夢(mèng)龍、戴子晉、車任遠(yuǎn)、顧希雍、祝長(zhǎng)生、周螺冠、沈鯨、黃伯羽、陸弼、謝讜、謝廷諒、陳汝元、許潮、錢直之、章大綸、高濂、程叔子、金無垢、吳世美、陳濟(jì)之、楊柔勝、張午山、庾庚、盧雀江、兩宜居士、湯賓陽、秋閑居士、王錂、王恒、鹿陽外史、吳鵬、吳大震、張從德、王玉峰、楊珽、黃惟楫、心一子、顧瑾、涵陽子、太華山人、月榭主人、陸江樓、朱期、李玉田、楊之烱、張景巖、趙于禮、鄒逢時(shí)、汪宗姬、沈祚、馮之可、謝天佑、黃廷俸、吾邱瑞、龍渠翁、胡文煥、金懷玉、王世貞、許自昌、陳學(xué)究、史槃、楊邪子、周朝俊、單本、呂文。作品。唯獨(dú)《連環(huán)》一目,前面無作家統(tǒng)領(lǐng)。可知《連環(huán)》之前,必有缺頁。則此本亦非完本。

其余九冊(cè),實(shí)際收錄劇目提要97種。其中第二冊(cè)至第四冊(cè)共一目,第五至第十冊(cè)共一目。第二冊(cè)冊(cè)首錄目35種、第五冊(cè)冊(cè)首錄目62種,劇目與正文所題基本一致。具體如下:

第二冊(cè):慈悲愿、吉祥兆、挑燈劇、碧紗籠、秋風(fēng)三迭、女紅紗、四嬋娟、回文錦、紫金鞭[注]正文作“紫金鞍”。、鬧高唐、回龍記、吊琵琶。

第三冊(cè):讀離騷、黑白衛(wèi)、桃花源、清平調(diào)、凰求鳳、慎鸞交、巧團(tuán)圓、風(fēng)箏誤、憐香伴、翻千金、易鞋記、雙螭璧、百鳳裙。

第四冊(cè):射鹿記、赤壁記、百花記、慶豐年、照膽鏡、七紅記、小英雄、百福帶、雙杯記、奈何天[注]《奈何天》,卷目無。。

第五冊(cè):情郵記、澄海樓、織錦記、九龍池、夜光珠、朝陽鳳、雙忠廟、龍鳳衫、海潮音、鳳鸞儔、翡翠園、壽鄉(xiāng)記。

第六冊(cè):太極奏、升平樂、因緣夢(mèng)、后尋親、四奇觀、鎮(zhèn)靈山[注]正文錄作“鎮(zhèn)仙靈”。、萬花樓、不了緣、四太癡、王大珠樓[注]正文錄作“弄珠樓”。、埋輪亭。

第七冊(cè):一品爵、醉菩提、人中龍、竹漉籬、王樓春[注]正文錄作“玉樓春”。、萬花亭、春燈謎、情夢(mèng)俠、藍(lán)關(guān)度。

第八冊(cè):領(lǐng)頭書、情不斷、雙熊夢(mèng)、芳情院、陽明洞、遺愛集、廣陵仙、風(fēng)云會(huì)、紅葉記。

第九冊(cè):倒鴛鴦、紅蓮案、夢(mèng)磊記、雙官誥、紅蕖記、小河洲、天下樂、錦西廂。

第十冊(cè):錦箋記、瓔珞會(huì)、鹔鹴裘、馮驩市義、相思硯、燕子樓、杏花庒、五福記、登樓記、小忽雷、眉山秀、牡丹亭[注]正文錄作“牡丹亭記”。、南桃花扇。

王國維曾著錄所藏舊抄本《傳奇匯考》(見下文),傅圖本布局與王國維所見舊抄本全同,但傅圖本并未見王國維藏書印章。

二、抄寫年代及其藏家

傅斯年圖書館所藏這部《傳奇匯考》,根據(jù)它上面的藏書印章,僅知民國時(shí)期曾經(jīng)入藏東方文化事業(yè)總委員會(huì),但其從何而來,可再作考察。

王國維《曲錄》卷六“曲目部”記述,其曾藏有抄本《傳奇匯考》十冊(cè):

十冊(cè),無卷數(shù),舊抄殘本。國朝無名氏撰。此書第一冊(cè)為總目錄,第二冊(cè)至第四冊(cè)共一目,第五冊(cè)至第十冊(cè)共一目。二冊(cè)以下,皆就各曲本撮其大略,并考其與正史及他書合否,考核頗詳,而見解殊陋。且分目所載,亦與總目有出入,校之總目,所漏尚多。或總目盡著錄所知之本,而分目?jī)H就所見之本考之歟?[注]王國維:《曲錄》,謝維揚(yáng)、房鑫亮主編《王國維全集》卷二,杭州:浙江教育出版社2009年,第276頁。

王氏又在《錄曲余談》中云:

《傳奇匯考》,不知何人所作。去歲中秋,余于廠肆得六冊(cè),同時(shí)黃陂陳士可參事毅亦得四冊(cè)。互相抄補(bǔ),共成十冊(cè),已著之《曲錄》卷六。今秋,武進(jìn)董授經(jīng)推丞康又得六巨冊(cè),殆當(dāng)前此十冊(cè)之三倍,均系一手所抄。敘述及考證甚詳,然頗病蕪陋耳。[注]王國維:《曲錄》,第294頁。

由上可知,王國維所藏十冊(cè)《傳奇匯考》,其中有四冊(cè)是據(jù)陳毅(士可)購本抄就;而陳毅所藏十冊(cè),其中六冊(cè)乃是從王國維所得本抄錄而成。王國維《曲錄》中所謂“此書第一冊(cè)為總目錄,第二冊(cè)至第四冊(cè)共一目,第五冊(cè)至第十冊(cè)共一目。二冊(cè)以下,皆就各曲本撮其大略”,應(yīng)該是將自購六冊(cè)、陳士可所得四冊(cè)合而言之的,即所謂“十冊(cè),無卷數(shù),舊抄殘本”,而不是指自購六冊(cè)、抄配四冊(cè)。否則也就無“舊抄殘本”的特別強(qiáng)調(diào)。這樣,也就與其在《錄曲余談》中所謂“互相抄補(bǔ),共成十冊(cè)”的語境相契合。

《曲錄》最初為兩卷,成于1908年8月,自序中已提及“無名氏之《傳奇匯考》”,又在同年10月跋《曲品、新傳奇品》謂此書即為無名氏《傳奇匯考》所取材;1909年5月,修訂成六卷,自序中謂“《傳奇匯考》之作,僅見殘抄”。[注]王德毅:《王國維年譜》(增訂版),臺(tái)北:蘭臺(tái)出版社2013年,第65、66、68頁。

《錄曲余談》則最初發(fā)表于《國粹學(xué)報(bào)》(1910-911年)第六十七至六十九期。綜合考慮,《錄曲余談》完成的時(shí)間應(yīng)該早于1910年,則《余談》中的“去歲”應(yīng)當(dāng)指1908年。這也與《曲錄》初稿即已提及《傳奇匯考》這一信息相合。由此可知,王、陳二氏相互抄配的時(shí)間在1908年仲秋后、1909春夏之前。

光緒間在京師時(shí),陳毅常游于琉璃廠書肆間,現(xiàn)在從《傅斯年圖書館善本古籍題跋輯錄》[注]湯蔓媛纂輯:《傅斯年圖書館善本古籍題跋輯錄》,臺(tái)北:“中央”研究院歷史語言研究所2008年。看,陳士可從廠肆所獲頗豐,此四冊(cè)《傳奇匯考》當(dāng)也得自京師琉璃廠。

陳毅(1873—?),字士可,號(hào)菘畦野史、博士泉居士、博士泉主、高觀山人(據(jù)見《傅斯年圖書館善本古籍題跋輯錄》),蘄州黃陂(今湖北武漢)人,清末貢生,民國藏書家。陳氏畢業(yè)于兩湖書院,歷任學(xué)部參事、京師圖書館纂修、法律館纂修等職;辛亥革命以后,歷任北洋政府總統(tǒng)府秘書、蒙藏院參事,張勛復(fù)辟時(shí)被任為“郵傳部侍郎”,復(fù)辟失敗,逃出北京。1917年陳氏被任命為庫倫都護(hù)使、西北籌邊使、西北邊防司令,任蒙藏總務(wù)廳總辦等職;1921年,外蒙古宣布獨(dú)立后,被免職。士可熟悉邊疆輿地,嗜典籍,喜藏書,精于鑒別。藏書處曰“究齋”“燈崖閣”,藏書質(zhì)量可與傅增湘、吳引孫、張?jiān)獫?jì)等藏書大家齊名,王國維等多從其處借書。陳氏去世后,后人編有《陳毅藏書目錄》,著錄明版書就有772種,4200余冊(cè)。陳氏編著有《魏書官氏志疏證》《鄴中記校輯》《鄴城故事校輯》等。[注]參見李玉安、黃正雨編著《中國藏書家通典》,香港:中國國際文化出版社2005年,第800頁。

陳毅所藏部分善本,民國十九年(1930)間經(jīng)徐森玉(1881—1971,時(shí)任東方文化事業(yè)總委員會(huì)事務(wù)所“圖書部”主任)作介,被當(dāng)時(shí)的東方文化事業(yè)總委員會(huì)收購。而東方文化事業(yè)總委員會(huì)設(shè)有“北京人文科學(xué)研究所”及“圖書籌備處”(當(dāng)時(shí)或俗稱“東方文化圖書館”“東方圖書館”)。[注]按,1927年冬,東方文化事業(yè)總委員會(huì)第三次會(huì)議決定暫時(shí)取消建設(shè)“東方文化圖書館”,僅在“北京人文科學(xué)研究所”下設(shè)立“圖書籌備處”。“人文科學(xué)研究所”于1927年十二月從王府井大街大甜水井胡同搬遷至東廠胡同(亦在王府井大街)黎元洪舊邸,所收書籍即置于邸內(nèi)所謂“臨時(shí)書庫”。1934年3月在黎氏舊邸內(nèi)東北角開始修建“新書庫”,1935年8月竣工。故“臨時(shí)書庫”“新書庫”實(shí)際成為“研究所”的圖書館。關(guān)于東方文化事業(yè)總委員會(huì)及其附設(shè)機(jī)構(gòu)的歷史,請(qǐng)參考《東方文化総委員會(huì)並人文科學(xué)研究所の概況》(1935年8月)、山根幸夫《東方文化事業(yè)の歷史——昭和前期における日中文化交流》,東京:汲古書院2005年。抗日戰(zhàn)爭(zhēng)勝利后,由當(dāng)時(shí)的北京“歷史語言研究所”接收,后又輾轉(zhuǎn)臺(tái)灣,最終入歸傅斯年圖書館。

而陳士可所藏流入“東方文化圖書館”一事,為當(dāng)時(shí)北平文化界一大新聞,日本在華留學(xué)生對(duì)此也有所注意。據(jù)日本漢學(xué)家倉石武四郎(1897-1975)《述學(xué)齋日記》所記,1930年3月30日,陳氏舊藏書籍已在當(dāng)時(shí)琉璃廠打包出售。[注]倉石武四郎著,榮新江、朱玉麒輯注《倉石武四郎中國留學(xué)記》,北京:中華書局2002年,第106頁。同年5月10日,倉石氏又記:

訪杉村君[注]杉村君,即“杉村勇造”(1900-1978),1924年在中國留學(xué),1928年擔(dān)任北京人文科學(xué)研究圖書館從事,1932年赴偽滿洲國擔(dān)任圖書館、博物館等文化事業(yè)工作,1946年回日本。或因杉村氏職務(wù)之便,倉石武四郎多次去東方文化圖書館觀摩新購之書,或托杉村氏抄書,因此才有目驗(yàn)陳士可舊藏秘籍的機(jī)緣。參見倉石武四郎著,榮新江、朱玉麒輯注《倉石武四郎中國留學(xué)記》,北京:中華書局2002年,第58、60、89、116頁。按,關(guān)于倉石氏《留學(xué)記》中《匯考》一書的信息,由梁健康先生賜示。謹(jǐn)此致謝。,看東方新收抄本,均系陳士珂舊物。其可嘆者,顧亭林《天下郡國利病書》、張石舟《魏書地形志》、王紹蘭《雜著》、法梧門《師友及見錄》、《傳奇匯考》等。陳氏于是乎可畏也。[注]《倉石武四郎中國留學(xué)記》,第141頁。

陳士可舊藏《傳奇匯考》宛然其中。核之上文所考傅圖本筆墨、紙張、所鈐朱圈情況,可知傅圖本前四冊(cè),當(dāng)即陳毅從琉璃廠所得四冊(cè),而后六冊(cè)應(yīng)是倩人抄就。這與王國維所云“互相抄補(bǔ)”一語若合符契。但此本未見陳毅藏書印章[注]據(jù)湯蔓媛纂輯《傅斯年圖書館善本古籍題跋輯錄》,陳毅藏書章有“黃陂/陳毅”(白文,方形)、“士可”(朱文,橢圓)、“松畦野史”(朱文,長(zhǎng)方)、“黃陂陳/毅鑒/藏善本”。,則不知何因。

三、與其他藏本之間的關(guān)系

如前文所考,傅圖本的前四冊(cè)、后六冊(cè)抄成于不同時(shí)期,前者即王國維所謂“舊抄本”,后六冊(cè)當(dāng)抄就于清末或民國初年(1910年或以后)。而四冊(cè)“舊抄本”抄于何時(shí),難以勘定。但審視紙張的新舊、厚薄、成色、簾紋寬窄(均為一公分左右),二者所用紙張,時(shí)間上似相去不遠(yuǎn)。從王國維所謂“去歲中秋,余于廠肆得六冊(cè),同時(shí)黃陂陳士可參事(毅)亦得四冊(cè)”來看,陳毅所得的四冊(cè)與王國維所得六冊(cè),似乎是“一書而失群”者,是同一部書,被分開出售。

傅圖本較之日本藏本(大倉集古館藏本[注]大倉集古館,為日本大倉財(cái)團(tuán)創(chuàng)立者大倉喜八郎(1837-1928)自設(shè)其家的私人博物館。大倉氏嗜收藏,無論古籍、繪畫、雕刻、書法作品,均有珍藏。2014年,大倉集古館所藏中文古籍,整體售予北京大學(xué)圖書館。本論文為論述方便仍其舊,稱之為“大倉集古館本”。本文所引大倉集古館本、大阪本、京大本《傳奇匯考》均為黃仕忠先生賜示,謹(jǐn)此致謝。、大阪大學(xué)藏本、京都大學(xué)藏本),值得注意的是,“葉憲祖”名下有“雙節(jié)”一目,而日本藏本無。而傅圖本《四奇觀》劇目提要之后雖有半葉空白,但卻無“道光丙戌”題識(shí),但日本藏本均有。傅圖本有《女紅紗》劇目提要,而大阪、京大本卻有目無文。

此外,《傳奇匯考標(biāo)目》“許自昌”條下,注云:“字符佑,吳縣人。所著有《梅花墅傳奇》數(shù)種,已見上卷”;“馮夢(mèng)龍”條下注云: “已見上卷”。“上卷”二字,或說明《標(biāo)目》原本分卷,即分上、下二卷。若如此,則《標(biāo)目》著錄的格局,應(yīng)以“明”“清”(即“本朝”)作為戲曲作家所屬時(shí)代的分水嶺。其中,“明”代部分,原來應(yīng)該分成兩部分,即所謂“上”“下”卷。

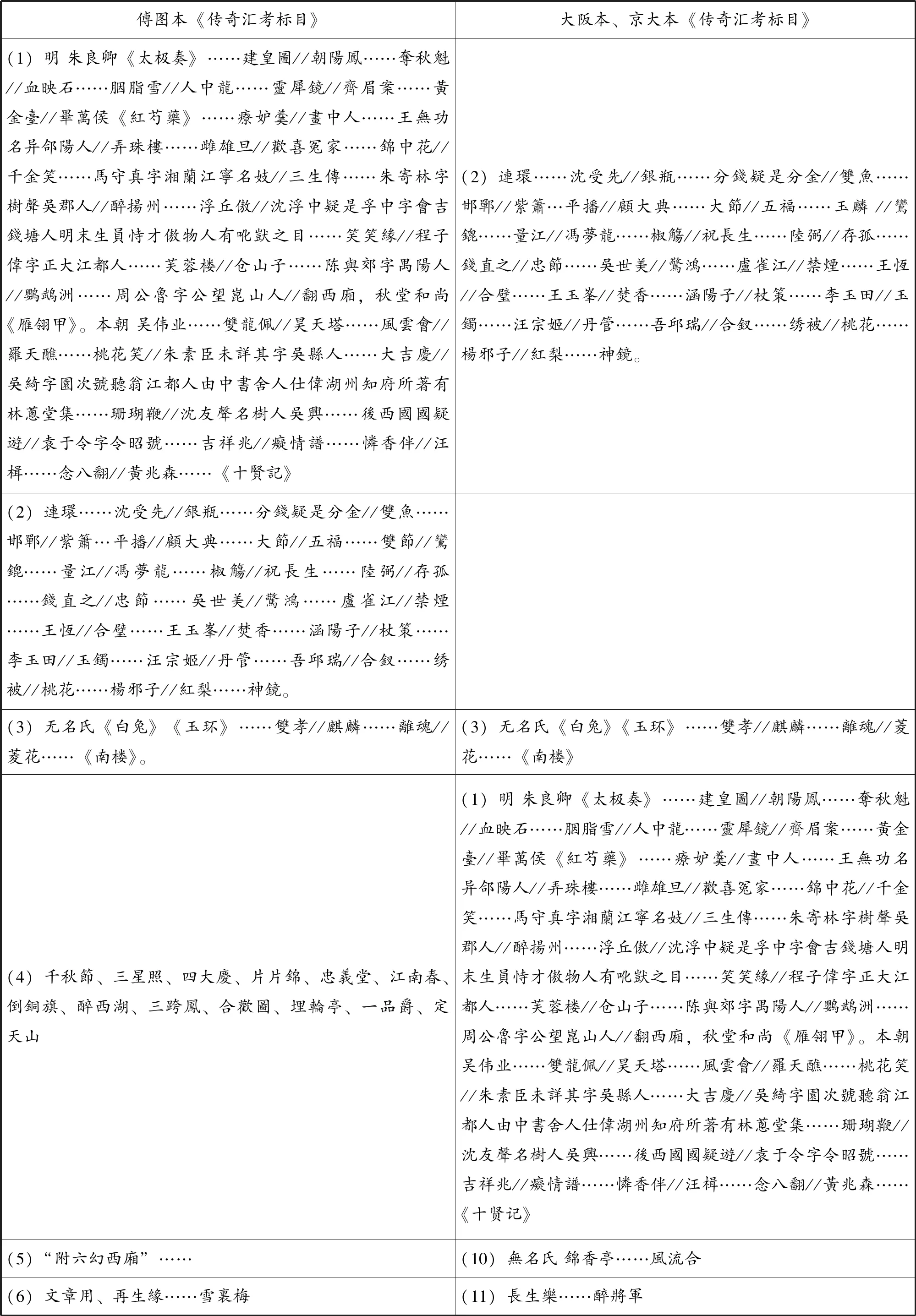

考察現(xiàn)在的存本,《標(biāo)目》的確存在“分卷”的情況:(1)以“明 朱良卿”領(lǐng)起,作為一卷。(2)“《連環(huán)》”一劇領(lǐng)起,為明代劇作家的另一部分,作為一卷。(1)與(2)之間不應(yīng)該“夾入”清代戲曲作家及其作品,以至于出現(xiàn)“明”“本朝”“明”這樣的著錄狀況(參見本文末附表)。

而且“連環(huán)(記)”一目突兀地出現(xiàn)在第(2)部分第一葉第一行,而未見作者,卻接續(xù)著錄沈采、姚茂良、李開先、沈受先等明人的作品;但筆者考察今本《標(biāo)目》所錄作家、作品的銜接,發(fā)現(xiàn)“連環(huán)”這一劇目無法插入某作家之后。因此,這種情況并不是串行抄誤,而是“連環(huán)”二字之前,脫葉若干,或缺一冊(cè)。而所脫書葉(或冊(cè))的最末一葉上,應(yīng)該著錄《連環(huán)》的作者,其名或正是“王濟(jì)”(? -1540)。

只有這樣,“許自昌”“馮夢(mèng)龍”條下所謂“已見上卷”云云,才能得到合理的理解。而“朱良卿”、《連環(huán)》作者王濟(jì),二者的生年雖然現(xiàn)今仍未明確,但各自所領(lǐng)起的作家群,明顯地體現(xiàn)出時(shí)代的先后來。如朱良卿、陳二白、邱嶼雪、盛際時(shí)、阮大鋮等,均主要活動(dòng)在明末清初,而王濟(jì)、沈采、姚茂良、李開先、沈受先等,主要活動(dòng)在成化、弘治、正德、嘉靖期間。如此,《標(biāo)目》原本應(yīng)該以王濟(jì)(及其以前)等人作為明代劇作家的“上卷”,而朱良卿等明末作家則歸為“下卷”。

筆者的這個(gè)推想,與京都大學(xué)、大阪大學(xué)藏本《標(biāo)目》的著錄格局恰好相合:二者皆以《連環(huán)》所在葉作為著錄的開端。而傅圖本《標(biāo)目》雖然與其他三冊(cè)為“舊抄本”,但應(yīng)該也是一個(gè)傳抄本,而非原本。如果不是其底本如此,則是傅圖本在裝訂時(shí),出現(xiàn)了“前后倒置”的疏誤。京都本、大阪本《標(biāo)目》沒有這種“疏誤”,并不能說明其保存了原本的面貌,而是抄手發(fā)現(xiàn)其“前后倒置”時(shí),作出了調(diào)整。證據(jù)如下。

(一)傅圖本第三冊(cè)《讀離騷》提要第五葉上半葉左上角殘損(見圖1),某些字或全缺,或殘留部分(如“征”“高”)[注]按,據(jù)民國間古今書室石印本《傳奇匯考》卷四,可知此處殘損之字(自右至左三行)為:宵、久而不芳、失恐禍及身遂假高。,而大阪本、京大本,則在殘損之處,略保持行款,照舊抄錄。同樣的情況,第四冊(cè)《百福帶》第一葉下半葉右上角殘損(見圖4),第一行殘缺六字,第二行二字,第三行二字。據(jù)此可知,大阪本之底本如此,而傅圖本應(yīng)即此系統(tǒng)本的較早的舊本。

(二)傅圖本第三冊(cè)《桃花源》提要“后《列仙傳》中亦引(陶)潛名”一句下注云:“新城王自真題此劇……”“王自真”,大阪本、京大本作“王士正”[注]按,大阪、京大本為何作“王士正”,而傅圖本作“王自真”,其中的原因筆者尚不清楚。。王自真、王士正,即“王世禛”。二者皆可避清世宗雍正帝“胤禛”諱,但二者所取既不相同,似表明二者沒有直接的淵源關(guān)系。

(三)傅圖本第二冊(cè)《秋風(fēng)三疊》提要中文字,“奏聞特予落籍……詩見張士”一葉錯(cuò)簡(jiǎn),誤接于《吉祥兆》提要末尾(見圖7)。實(shí)際上,此葉應(yīng)該接續(xù)在《秋風(fēng)三疊》之“二女口吟二詩,官為”之下,即:“……官為/奏聞,特予落籍……詩見張士/淪《國朝文纂》……”

大阪本未見錯(cuò)簡(jiǎn)之誤,乃是因?yàn)樽髁苏{(diào)整,并非其底本不誤。因?yàn)椋筅姹居凇肮贋椤倍种拢小皽S”字,后又點(diǎn)去該字(見圖8),以“奏聞”續(xù)抄。可知大阪本之底本亦錯(cuò)簡(jiǎn)。京大本雖然也未錯(cuò)簡(jiǎn),但“……官為奏”之后,空了一葉,可見也是調(diào)整的結(jié)果(見圖9)。因傅圖本保留了這個(gè)重要的信息,故可進(jìn)一步證明大阪本乃是從傅圖本這個(gè)系統(tǒng)的本子而來。同時(shí)也表明,傅圖本前四冊(cè)也是一個(gè)傳抄本。

(四)傅圖本(尤其第二冊(cè)至第四冊(cè))因某些字形相近,而書手誤認(rèn)誤抄之處頗多,因此多有墨筆校改。另外,傅圖本尚有多處抄重之字,而書手自行點(diǎn)去;漏抄之字,或由書手及時(shí)補(bǔ)入,或后來校對(duì)時(shí)補(bǔ)入。相應(yīng)的,大阪本則幾乎全部避免這些訛誤。這并非說明大阪本底本較傅圖本良善,而應(yīng)該是其底本傳抄自傅圖本(或其系統(tǒng)本),文字上才更“良善”。理由如下:

第三冊(cè)《讀離騷》提要中“要不失風(fēng)人忠厚之旨,猶夫三百篇之意也”,“夫”字被墨筆點(diǎn)掉,即意謂作“猶三百篇之意也”,以顯簡(jiǎn)略。而大阪本、京大本即作“猶三百篇之意也”;“填詞之作,始于隋,至宋而盛,迨關(guān)至輩出”,第二個(gè)“至”字鈐有朱圈,意即此字疑誤。而大阪本、京大本此字作“馬”,即指“馬致遠(yuǎn)”;“自從一夢(mèng)高唐后,可是無人勝楚玉”,“玉”當(dāng)作王。而大阪本亦作“玉”,旁校作“王”。可知大阪本所據(jù)底本亦作“玉”。

大阪本、京大本既然保有傅圖本前四冊(cè)殘葉的版本特點(diǎn),卻又在《四奇觀》提要末尾出現(xiàn)“道光丙戌(六年,1826)”跋文[注]關(guān)于集古館本、大阪本、京大本《傳奇匯考》之間版本關(guān)系的問題,請(qǐng)參考拙文《日本所藏三種〈傳奇匯考〉述考》(待刊)。,其原委當(dāng)是:大阪、京大二本(或其底本)中,對(duì)應(yīng)于傅圖本前四冊(cè)的內(nèi)容,乃是據(jù)王國維藏本中的前四冊(cè)抄就,而王國維藏本中,《四奇觀》后即有“道光丙戌”原跋并“紅拂主人”印章,大阪、京大據(jù)此將《四奇觀》劇目提要后的“道光丙戌”跋文“摹錄”一過。故如是。

非常值得注意的是,因?yàn)殛愂靠刹乇镜拇嬖冢梢缘弥鯂S所得的“舊抄”六冊(cè)、配抄四冊(cè)的面貌:(1)從陳士可所得四冊(cè)“舊抄”本的風(fēng)貌看,王氏所得六冊(cè)“舊抄”本上應(yīng)鈐有朱圈;(2)六冊(cè)、四冊(cè)的具體劇目、提要,均可據(jù)陳士可藏本獲知;(3)王氏配抄的四冊(cè)中,《讀離騷》《百福帶》一定有據(jù)殘葉抄寫的痕跡(故大阪本、京大本均如此)。

據(jù)此,大倉集古館藏本中的“一函四冊(cè)”本——被北京大學(xué)圖書館定為“清末抄本”[注]北京大學(xué)圖書館編:《北京大學(xué)圖書館藏“大倉文庫”書志》,北京:中華書局2014年,第1750頁。,其劇目提要恰好為陳士可藏的四冊(cè)“舊抄”內(nèi)容(從“慈悲愿”到“奈何天”,35種);其中的一部“一函六冊(cè)”本——被北京大學(xué)圖書館定為“清抄本”[注]《北京大學(xué)圖書館藏“大倉文庫”書志》,第1748頁。,恰好為陳毅配抄的六冊(cè)內(nèi)容(從“情郵記”至“南桃花扇”,62種),其紙張(簾紋、成色)、劇目提要開頭部分文字所鈐朱圈大小(直徑三毫米)及顏色,也均與陳士可所藏前四冊(cè)同。唯字體風(fēng)格略異。而值得一提是,陳士可、王國維雙方抄配的六冊(cè)、四冊(cè),其字體風(fēng)格、墨色一致,可知出自同一抄胥,然后各分執(zhí)所需。

由此可知,大倉集古館本中,從“情郵記”至“南桃花扇”的六冊(cè),或即王國維舊藏之物。而大倉集古館“一函四冊(cè)”本的首冊(cè),鈐有“鳴晦廬”藏書印,則王氏抄配的四冊(cè)似曾經(jīng)王孝慈(1883—1936)遞藏[注]其第一冊(cè)為《傳奇匯考標(biāo)目》,卷端鈐印“鳴/晦廬”(白文方形)。“鳴晦廬”,即王孝慈藏書室。孝慈,名立承,王芝祥(字鐵珊)之子。著有《聞歌述憶》。王氏藏書畫,多鈐“鳴晦廬珍藏/金石書畫記”(朱文方形),“鳴/晦廬”一印,則甚為稀見。此書既鈐孝慈藏書印,則當(dāng)是其舊藏?zé)o疑。其一,除此之外,筆者所見僅有明刊本《三祝記》傳奇(見收《古本戲曲叢刊》二集)鈐有此印。其二,北京國家圖書館藏《鳴晦廬書目》(北京國家圖書館藏。此目用“清秘閣造箋”印欄本抄寫)中的“鳴晦廬藏曲略目”(乙類)著錄有《重重喜》、《北西廂記》,于《重重喜》下注云:“內(nèi)府抄本,譜長(zhǎng)孫貴事。貴,無忌之孫也。見《傳奇匯考》、黃文旸《曲海目》。”可知王孝慈曾收藏過《傳奇匯考》一部。,爾后再傳入東瀛。

如此,大倉集古館藏本當(dāng)中的“一函六冊(cè)”(清抄本)、“一函四冊(cè)”(清末抄本),原是王國維舊藏;當(dāng)中的“一函六冊(cè)”(乾隆抄本),雖然僅僅是“六冊(cè)”,但每?jī)?cè)含量大(每?jī)?cè)收錄提要從四十余種至九十余種不等),從前文所引王國維所言,此六巨冊(cè)《匯考》,應(yīng)即董康舊藏?zé)o疑:“《傳奇匯考》,不知何人所作。去歲中秋,余于廠肆得六冊(cè),同時(shí)黃陂陳士可參事毅亦得四冊(cè)。……今秋,武進(jìn)董授經(jīng)推丞康又得六巨冊(cè),殆當(dāng)前此十冊(cè)之三倍,均系一手所抄。”

大倉“集古館”的相關(guān)檔案,據(jù)說已經(jīng)毀于大正十二年(1923)九月一日大地震。[注]李云:《北京大學(xué)圖書館藏“大倉文庫”述略》,《大學(xué)圖書館學(xué)報(bào)》2014年第5期,第110頁。但據(jù)其他文獻(xiàn)載記,董氏售書于大倉氏,是在1912年。如上文所揭,因辛亥革命爆發(fā),羅振玉、王國維攜書卜居京都,當(dāng)此之際,董氏亦于1911年攜書東渡,寓居京都,至1913年始?xì)w國。[注]錢婉約:《董康與內(nèi)藤湖南的書緣情誼》,《中華讀書報(bào)》2012年4月18日第19版。王國維曾于1912年1月19日與繆荃孫的書信中言及董康的境遇:“……生活程度與北方略近,然長(zhǎng)安居尚不易,況異國耶?誦芬室(董康)亦有來此之說,大約暫以售書為活。”[注]王德毅:《王國維年譜》(增訂版),第95頁。而1912年7月15日《朝日新聞》報(bào)道了財(cái)界巨頭大倉喜八郎(1837—1928)購入董康誦芬室藏書的消息,[注]此報(bào)道題為“大倉喜八郎·董氏の蔵書を購へる”,見《朝日新聞》(1912.7.15)。本文據(jù)李云《北京大學(xué)圖書館藏“大倉文庫”述略》(《大學(xué)圖書館學(xué)報(bào)》2014年第5期,第111頁)所引。確認(rèn)了這一事實(shí)。

雖然大倉藏本《傳奇匯考》并未見董氏藏書印,但不足為慮。據(jù)研究者稱,大倉所購誦芬室藏書中,有多種抄本、刻本并無董氏藏書印,鈐印者,不到三十種。[注]參見李云《北京大學(xué)圖書館藏“大倉文庫”述略》(《大學(xué)圖書館學(xué)報(bào)》2014年第5期)一文。或許在董氏看來,其所得“六巨冊(cè)”《傳奇匯考》,與其他普通典籍一樣,并非名家抄刻,故并未鈐印志意。

至此(1912),大倉氏藏書中,已囊入董康所藏《傳奇匯考》三函十六冊(cè),至于收括王國維藏本,或亦在其寓居京都的五年之中。

結(jié) 語

因?yàn)殛愂靠膳f藏《傳奇匯考》的存世,我們借此可以理清中、日其他藏本之間的源流關(guān)系,比如與南京圖書館藏八千卷樓舊藏《傳奇匯考》[注]關(guān)于南京圖書館藏本《傳奇匯考》的文獻(xiàn)信息,請(qǐng)參考王文君《南京圖書館藏丁氏八千卷樓抄〈傳奇匯考〉考論》,《文獻(xiàn)》2016年第6期。的關(guān)系。這樣的話,它將成為一把探究《傳奇匯考》版本系統(tǒng)的“關(guān)鍵性”鑰匙。此外,作為一種文物,該書不僅見證了歷史進(jìn)程的風(fēng)云變幻,同時(shí)也蘊(yùn)藏著民國間藏書家、學(xué)者之間的種種心史。希望此本與其他海內(nèi)外版本,在不久的將來,得到精心的影印出版,以推進(jìn)相關(guān)研究。

(附表:三種《傳奇匯考標(biāo)目》冊(cè)次結(jié)構(gòu))