大跨徑連續剛構橋設計探討

于雷 申瑩瑩

【摘 要】結合某(70+125+70)m連續剛構橋工程實例的設計,針對連續剛構橋的主梁設計要點,對結構構造尺寸、斷面形式的選擇及布置預應力鋼束等進行了分析研究,可為今后同類橋梁的設計提供參考。

【關鍵詞】連續剛構;斷面;預應力束布置;抗裂

【中圖分類號】U448.23 【文獻標識碼】A 【文章編號】1674-0688(2019)07-0055-03

0 引言

連續剛構橋廣泛應用于公路工程及市政工程橋梁建設中,普遍存在梁體開裂、跨中下撓等質量通病,為提高此類橋的設計質量和使用壽命,本文結合工程實例對設計要點進行研究探討,并提出一些設計方法,可為今后同類橋梁的設計提供參考。

1 工程概況

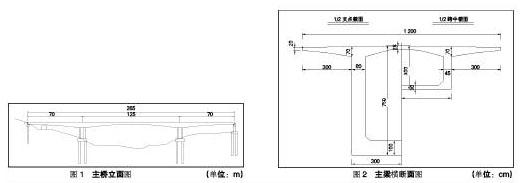

某連續剛構橋坐落于廣西某縣,主橋全長265 m,主橋孔徑為(70+125+70)m,邊跨與主跨的跨徑比為0.6。主橋上部結構選用變高混凝土連續箱梁,分為15個節段懸臂澆筑施工;主墩高25 m,選用實心雙肢薄壁墩,主橋立面布置如圖1所示。

2 結構設計

2.1 主梁截面形式的選取

該橋全寬12m,主梁截面的選擇應在可以保證截面剛度的前提下減少主梁自重,依據以往設計經驗及參考同類橋梁,此寬度主梁截面宜選用單箱單室形式。單箱單室截面形式箱梁結構受力明確合理,自重小,利于懸臂掛籃澆筑施工。

2.2 主梁梁高的確定

主梁應具有足夠的高度以保證主梁具有良好應力性能和可靠的抗剪承載能力,因此主梁梁高不宜過小,跨中處梁高控制在主跨跨度的1/30~1/55范圍內為宜,根部梁高控制在主跨跨度的1/16~1/20范圍內為宜。

該橋主跨為125 m,不屬于特大跨徑橋梁,故梁高控制參數宜選用中間值,跨中處梁高取3 m,根部梁高取7.5 m,梁底按1.8次拋物線進行變化。

2.3 主梁截面尺寸的確定

依據結構體系的力學特點、預應力束設置、張拉構造要求,主梁截面尺寸確定如下。

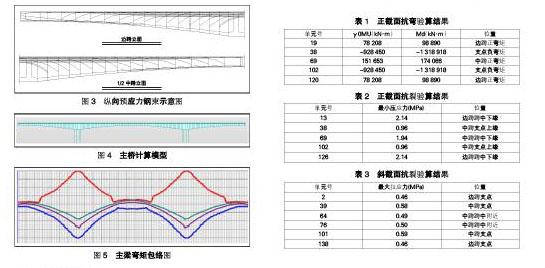

主梁頂板厚0.28 m,跨中處底板厚0.3 m,根部處底板厚1 m,底板厚度從跨中向根部按1.8次拋物線漸變;腹板厚度不宜過小,跨中0.45 m,根部0.8 m,從跨中向根部通過2個節段直線過渡,即0.45 m~0.65 m~0.8 m。詳細尺寸如圖2所示。

2.4 預應力鋼束布置

主梁采用縱向、橫向及豎向三向預應力系統來提高主梁的整體受力性能,其中豎向預應力不參與主拉應力計算,只作為安全儲備。

縱向預應力束依據施工過程可以分成懸臂束和合攏束,懸臂束根據布置位置分成腹板束及頂板束,合攏束根據設置位置分成邊跨頂板束、邊跨底板束、中跨頂板束及中跨底板束。懸臂束中的腹板束選用19-φs15.2鋼絞線,頂板束選用21-φs15.2鋼絞線;合攏束中的邊跨頂板束選用17-φs15.2鋼絞線,邊跨底板束選用17-φs15.2鋼絞線,中跨頂板束選用19-φs15.2鋼絞線,中跨底板束選用20-φs15.2鋼絞線。為增加跨中支點截面處上緣壓應力,0#塊處腹板束設置為4根,其他錨固截面腹板束皆設置為2根。為減小跨中截面下緣鋼束二次距,中跨底板鋼束布置采用減少長束、增加短束的布置方法,其中12#塊、13#塊錨固處的底板鋼束為4根,其他錨固截面皆為2根,其立面布置如圖3所示。

橫向預應力鋼束設置在主梁頂板內,一端張拉、一端扎花固定,間距為1m,交錯布置,選用3-φs15.2鋼絞線,。

豎向預應力鋼束布置在0#塊橫隔板及主梁腹板內,采用5-φs15.2鋼絞線。

3 結構分析計算

選用MIDAS/CIVIL橋梁計算軟件建立平面桿系模型對該橋主橋進行計算,主梁、主墩皆采用梁單元模擬。其中,主梁共139個單元、140個節點;主墩共20個單元,24個節點。主梁與主墩固結連接。主要施工步驟:主墩及0#塊施工—主梁掛籃懸臂施工—邊跨支架部分施工—邊跨合攏—中跨合攏—附屬設施施工—10年運營期。主橋計算模型如圖4所示。

3.1 正截面抗彎強度驗算結果

依據混凝土橋規[3]5.1.2條規定,承載能力極限狀況下對主梁在進行內力驗算,要求如下:

γ0 S≤R

要求作用效應值不大于結構承載力設計值。

主梁計算結果彎矩包絡圖如圖5所示。

計算結果見表1。

從上述圖表可以得出,承載力設計值大于荷載效應設計值且安全儲備較大,符合規范要求。

3.2 正截面抗裂驗算結果

主橋按全預應力混凝土構件計算,正截面抗裂驗算依據混凝土橋規[3]6.3.1條規定,在作用頻遇組合下分塊澆筑構件要求符合:

σst-0.80σpc≤0

在作用頻遇組合下構件不應有拉應力。計算結果見表2。

從表2可以看出,邊跨下緣最小壓應力為2.14 MPa,中支點處上緣最小壓應力為0.76 MPa,中跨下緣最小壓應力為1.94 MPa,沒有出現拉應力且安全儲備較大,皆符合規范規定。

主梁正截面抗裂驗算的關鍵位置為中跨支點截面上緣及中跨跨中截面下緣。上緣應力會在中跨支點位置出現應力突變,為控制此處不出現拉應力,可以在0#塊增加局部鋼束數量,即增加0#腹板束或0#頂板束數量,這樣可以只增加中跨支點截面處的壓應力而不改變其他截面處的應力。該橋在12#塊和13#塊錨固處的底板鋼束改為4根,其他錨固截面皆為2根,減小中跨跨中截面下緣由鋼束產生的二次距,該截面位置的壓應力儲備得到改善,并獲得了良好的結果。

3.3 斜截面抗裂驗算結果

斜截面抗裂驗算依據混凝土橋規[3]6.3.1條規定,在作用頻遇組合下現場澆筑構件要求符合:

σtp≤0.40ftk

在作用頻遇組合下構件拉應力不應超過限值。在計算結果見表3。

從以表3看出,主梁最大主拉應力發生在跨中支點處,即0.59 MPa<1.096 MPa,符合規范。

此外,依據混凝土橋規[3]規定,還應進行抗剪承載力及抗剪截面驗算等。截面在考慮了預應力鋼束彎起和箍筋的共同作用效應時,抗剪承載力驗算是比較容易計算通過的,如果個別位置驗算不通過,可考慮調整預應力束的彎起點位置或增加預應力束數量的方法來解決。但如果抗剪截面驗算不通過,則說明主梁截面選擇不合適,應考慮增加主梁截面的腹板寬度、腹板個數或加高主梁梁高的方法。

在80~200 m跨度范圍內,連續剛構橋是應用最多的橋型之一,其結構受力明確可靠、施工快捷、行車舒適、抗震性能強、后期養護運營成本低。

本文結合某橋工程實例對大跨徑連續剛構橋的擬定構造尺寸、選擇截面形式、布置預應力鋼束等各設計要點進行了研究總結分析,并提出為減小跨中截面下緣鋼束二次距,中跨底板鋼束采用減少長束、增加短束的布置方法。可以為類似橋梁的設計提供參考。

參 考 文 獻

[1]劉釗.橋梁概念設計與分析理論(上冊)[M].北京:人民交通出版社,2010.

[2]JTG D60—2015,公路橋涵設計通用規范[S].

[3]JTG 3362—2018,公路鋼筋混凝土及預應力混凝土橋涵設計規范[S].

[責任編輯:鐘聲賢]