涼山彝族自治州馬湖鄉旅游精準扶貧路徑初探

趙彬伽 李嫻

摘要:以涼山彝族自治州雷波縣馬湖鄉為例,對當地村民旅游開發的意愿與態度進行了問卷調查,分析了其結果,探討旅游精準扶貧路徑,以期為其他民族地區旅游脫貧發展提供案例參考。

關鍵詞:民族地區;旅游;精準扶貧;扶貧路徑;涼山彝族自治州馬湖鄉

中圖分類號:F590.3? ? ? ? ?文獻標識碼:A

文章編號:0439-8114(2019)06-0152-04

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2019.06.035? ? ? ? ? ?開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

Abstract: Taking the Mahu district of Yi Autonomous prefecture of Liangshan as an example, a questionnaire survey on the willingness and attitud of local villagers towards tourism development was conducted, the results were analyzed, and the targeted poverty alleviation path of tourism was explored, so as to provided a case reference for the tourism poverty alleviation development of other ethnic regions.

Key words: ethnic areas; travel; targeted poverty alleviation; path for poverty alleviation; mahu town of Liangshan Yi Autonomous prefecture

黨的十八大以來,脫貧攻堅戰取得決定性進展,六千多萬貧困人口穩定脫貧,貧困發生率從10.2%下降到4.0%以下[1]。新的歷史時期,全國已進入全面建成小康社會決勝期,社會經濟發展與扶貧形勢均面臨著更大的挑戰,在黨的十九大“堅決打贏脫貧攻堅戰”的指導下,旅游扶貧承擔著更重要的責任與使命[2]。

國外對旅游扶貧的研究起步較早,在研究方法、研究理論、研究實踐等方面均有較成熟的研究體系。國內的旅游扶貧研究發展相對滯后,主要集中在旅游扶貧的效益、模式、戰略、特定貧困地區貧困人口受益研究等方面。自從旅游精準扶貧被首次提出后,國內的旅游扶貧研究方向便發生了轉變,研究內容主要集中在對貧困地區和貧困人口的精準識別、精準幫扶和精準管理上,同時提出了可持續性發展的運行機制和實施路徑。

民族地區扶貧具有特殊性。西南民族山區自然景觀優美、民族文化內涵深厚,但是生態環境脆弱,第一、第二產業很難突破,生態旅游發展是發揮優勢資源、實現脫貧,走向發展的好路子,目前很多西南民族山區正在積極發展旅游,但如何達到旅游精準扶貧、使區域全面共同發展,還值得探討。以涼山彝族自治州馬湖鄉為研究對象,通過實地調查,探尋馬湖鄉貧困戶脫離貧困的可持續性創新發展道路。

1? 研究區旅游精準扶貧可行性分析

1.1? 研究區概況

馬湖風景區位于四川省涼山彝族自治州雷波縣東北腹地,面積為128 km2,水域面積7.33 km2,是以高山湖泊盆地地貌為主體,以湖泊水景和三國遺跡為主景,以“秀”“古”為特色,以漢、彝人民的和諧文化為主題的省級風景名勝區。馬湖風景區涉及馬湖鄉和黃瑯鎮,據實地調研得知馬湖地區精準扶貧集中在馬湖鄉開展,故選擇馬湖鄉大杉坪村、大水井村和唐家山村為研究區域。

1.2? 研究區旅游精準扶貧優勢

1.2.1? 旅游資源價值突出? 馬湖風景區自然資源與人文資源并存,共涉及8個主類、24個亞類、59個基本類型。景區湖、瀑、島、天坑、溶洞、濕地、丹霞、原始森林俱存,動植物類型多樣。水鄉文化、三國文化、彝漢和諧文化集中展示,資源類型極為豐富。資源實體疏密度優良,馬湖景觀重點分布于湖泊東部地區,自然生態系統保持完整,核心資源實體馬湖及周邊山水環境優美,保持原有形態與地質構造。

1.2.2? 政府政策利好? 雷波縣政府著力發展扶貧開發事業,不斷建設和完善基礎設施服務體系,推進產業轉型升級,積極發展以旅游業為主的第三產業,加快馬湖景區創4A工作建設,編制鄉村旅游發展規劃和金沙江溪洛渡旅游規劃。通過加大旅游宣傳,開展節慶營銷和區域聯合營銷,加強從業人員的培訓工作,鞏固馬湖莼菜、雷波臍橙、彝族刺繡、竹筍和茶葉等特色地域品牌建設;強化旅游行業自律和行政監管力度,嚴厲打擊規劃區內亂修亂建行為,鼓勵發展超市連鎖和電商快遞業,積極發展節假日消費經濟[3]。

1.2.3? 農民脫貧致富愿望強烈? 在馬湖鄉實地調研過程中,對當地貧困村民進行了入戶問卷調查,馬湖鄉絕大多數村民對旅游精準扶貧表現出較高的積極性。雖然目前對于參與到旅游發展甚至是旅游規劃中去略顯信心不足,但是均表示愿意為了當地的旅游發展奉獻自己的力量。

2? 研究設計與實地調查

在現有理論研究成果基礎上,設計了涼山彝族自治州馬湖鄉村民對旅游開發意愿與態度的問卷調查表,對3個貧困村(大杉坪村、大水井村和唐家山村)235戶貧困村民家庭的貧困狀況進行精細排查。根據當地扶貧、脫貧標準,識別出彝家移民新村大杉坪村已脫貧60戶;大水井村2014年已脫貧19戶,2017年底預脫貧13戶;唐家山村2014年已脫貧19戶,2017年底預脫貧36戶。除去已脫貧和2017年底預脫貧的家庭,著重對剩下的88戶貧困家庭進行精準識別。

馬湖鄉3個貧困村的88戶貧困家庭調查中,以戶為單位,一戶一份,共88份調查問卷。最終回收有效問卷79份,無效問卷9份。其中,79份有效問卷對應的79戶家庭就是旅游精準扶貧目標人口,9份無效問卷對應的9戶家庭就是非旅游精準扶貧目標人口。身體、年紀、文化程度等因素是其不愿意以旅游這種方式實現脫貧的原因,因此這9戶家庭應尋求其他的脫貧路徑。

2.1? 被調查村民的人口特征分析

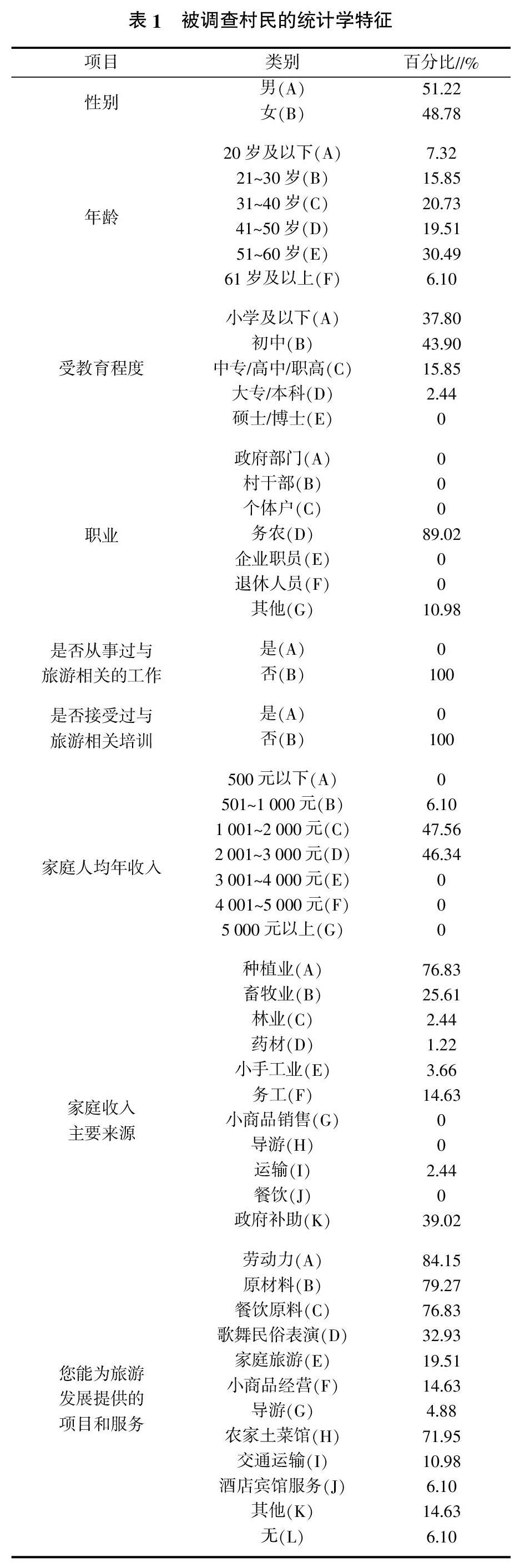

表1反映了被調査村民的基本統計學特征,樣本的選取經過嚴格的篩選,且采取入戶調查的方式,因此可以保證分析結論的可靠性。在調查樣本結果中,20歲以下和61歲以上村民人口所占比例較少,是因為被調查人口年齡過小和過大,對旅游精準扶貧的認識存在不足;20~40歲村民人口所占比例不到50%是由于這一年齡段的中青年人口在外務工的比較多。當地村民學歷普遍較低,多為小學和初中,這和當地經濟水平有著密切的關系,在完成九年義務教育之后,多數年輕人選擇輟學;家庭人均年收入一大半都在貧困線以下,主要經濟來源是務農,其中種植業又是農業中最主要的經濟來源。在對“您能為旅游發展提供的項目和服務”調查中,由于此項和家庭收入主要來源同為多選題,所以勞動力、原材料、餐飲原料、農家土菜館所占比例均在70%以上,僅有6.10%的家庭表示沒有能力為旅游發展提供項目和服務,究其緣由,年齡和身體狀況是主要制約因素。

2.2? 旅游扶貧經濟效應感知調查

由表2可以看出,當地村民對旅游扶貧經濟效應感知強烈。90%以上的村民認為旅游扶貧對當地經濟影響具有正效應,而最切合村民實際利益的就業與收入問題,贊成率也分別達到89.02%和91.46%,說明當地村民對旅游扶貧持積極和支持的態度,當地的旅游扶貧發展大有可為。

2.3? 旅游扶貧文化生態效應感知調查

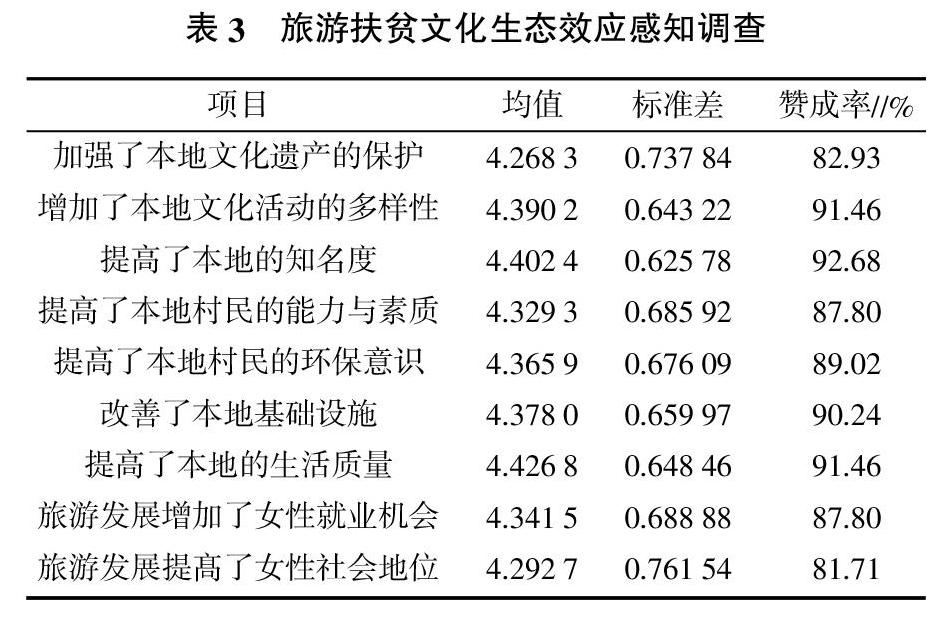

由表3可知,當地村民對旅游扶貧文化生態效應感知贊成率均在80%以上,其中促進本地文化多樣性、提高本地知名度、改善本地基礎設施、提高本地生活質量的贊成率更是在90%以上。在少數民族貧困村,中青年男子多外出務工,女性在家待業、務農、持家等。而隨著當地旅游的發展,彝族女性制作的傳統手工藝品作為地理標志性紀念品在旅游商品市場熱銷,增加了彝族女性的就業機會,從而提高了女性的社會地位。動聽的彝族歌謠搭配著傳統的彝族民俗風情表演,更是激蕩游客心靈,促進了彝族文化的傳播和彝族經濟的發展。

2.4? 旅游扶貧負效應感知調查

由表4可以看出,旅游扶貧負效應評估中,提高了物價和生活成本、加劇了本地村民貧富分化和破壞了本地風俗文化三個方面贊成率最高,分別是47.56%、54.88%和52.44%。因此在后續旅游精準扶貧工作中,要注意貧困人口觀念轉變的問題,通過控制物價和生活成本、均衡經濟發展和制定民族風俗文化的保護性措施等,消除或者減少貧困村民對旅游扶貧的負效應感知。

2.5? 村民對旅游扶貧開發的態度調查

由表5可以看出,84.15%的村民認為本地旅游扶貧開發總體利大于弊,對旅游開發持支持態度,支持率達到89.02%,但對本地旅游業發展的滿意度只有37.80%。從訪談中得知,大家普遍認為如今馬湖景區的開發力度還不夠,尤其是和瀘沽湖相比,人文特色還不足,加之馬湖地區自然條件較差,限制了旅游的進一步開展。

2.6? 村民參與旅游意愿與能力調查

由表6可以看出,本地村民參與旅游發展意愿比較強烈,但愿意參與到決策與規劃中去的意愿較低。通過訪談得知,主要是由于當地村民自身的經濟實力、文化基礎和對能力的不自信造成。當前鄉村旅游正處于轉型升級階段,現代鄉村旅游成為了融合傳統鄉村田園生活和現代文化創新創意生活的產物[4]。當地村民只有通過一系列的教育培訓才能達到契合鄉村旅游發展的人才要求,因此挖掘貧困人口的發展潛能十分重要。

3? 研究區旅游精準扶貧實現路徑

貧困作為一種可逆狀態,內因是起決定性因素的,脫貧致富終究要靠貧困群眾用自己的辛勤勞動來實現[5]。因此要根據研究地區的實際情況,大力激發貧困地區、貧困群眾脫貧致富的內生動力,同時與外部多元扶貧相結合,形成聯動機制,精準扶貧。

3.1? 少數民族村寨旅游與農業的“農旅融合”模式

大杉坪村屬新成立的高山生態移民村彝族文化旅游新村位于雷波縣馬湖風景區規劃區內,與馬湖核心景區錯位發展。以傳統農業為主,主要是種植業和畜禽養殖業,盛產玉米、土豆等糧食。通過農業結構調整,大杉坪村已基本形成黃羊養殖、莼菜種植、石竹筍種植等3個以上主導產業,是典型的農業社會場域。適合發展以少數民族村寨為核心載體、以傳統農業社會凝結并遺留下來的農業鄉村景觀體系為基礎的“農旅融合”發展模式。在發展山地農業的同時,通過旅游這個產業消費環節,實現傳統村寨農業的科學化、集約化和商品化[6],最終通過產業化道路極大提高農業和旅游服務業的經濟效益,構成以彝文化為主題,集農業旅游、休閑觀光、生態美食、鄉村休閑養生于一體的民族村寨旅游資源,達到消除貧困的目標。

3.2? 增強村民脫貧內生動力

3個精準扶貧村中,有些村民已經通過自己的勞動實現了脫貧甚至是致富,然而在調查的88戶貧困家庭中,有很大一部分是老弱病殘人口,精準幫扶對于這些無勞動能力或者勞動能力不足的村民來講,扶貧效果并不明顯。同時,因為村民受教育程度普遍較低,進一步影響了貧困人口的發展觀念和視野,多數人仍然認為扶貧即為“等、靠、要”。目前,馬湖鄉獲得扶貧資金的貧困戶家中多為留守在家的婦女、老人和兒童,大多數將獲得的資金用于儲蓄,既不敢消費更不敢投資,這又進一步降低了脫貧的動機。因此,增強旅游精準扶貧的內生動力,是馬湖鄉實現精準脫貧的重要途徑。通過入戶宣傳、示范等形式轉變貧困村民消極的脫貧觀念,樹立積極自信的脫貧態度與苦干精神;深入開展具有針對性的旅游精準扶貧勞動技能、旅游意識等各種培訓項目,提高貧困人口參與旅游發展的意愿和能力;加強對口扶貧和幫困的力度,建設旅游精準扶貧示范基地,提升貧困地基礎服務設施建設,創造適宜旅游發展的良好環境。

3.3? 引入人才,打造創意旅游

人才是旅游發展的核心競爭力,貧困地區的發展離不開人才的創新與付出。目前,由于缺乏職業吸引力和提升的路徑來自其他部門的競爭教育供給、實踐和培訓的不足等原因[7],旅游行業很難吸引和留住人才,更不用說地處偏遠,經濟社會極為不發達的四川省涼山州等地區。因此,可以通過人才引進和本地人才培養相結合的方式,加強與四川省內高校、旅行機構、企業和社會組織的合作,將本地特有的彝文化資源融入到旅游活動開展中的方方面面,為旅游提供良好的互動娛樂體驗性。深入挖掘馬湖鄉的歷史文化資源,將傳統自然體驗和現代科技相結合,打造身臨其境的互動性和體驗感,同時吸取其他地區成功的發展經驗,結合本地的具體實際,打造極具區域性、文化性、藝術性、創新性的民族區域旅游特色品牌。

3.4? 加強旅游精準扶貧識別和幫扶的精準度

在對問卷調查結果分析的基礎上,通過了解貧困戶致貧原因與參與旅游開展的意愿能力,找出各戶旅游精準扶貧的差異性,制定不同的幫扶政策,對能力缺乏的要提供技能培訓,資金缺乏的要提供資金支持,教育滯后的要提供再繼續教育等,嚴格實施“一村一策”“一戶一法”[8]。同時加強資源及文化保護,建立能力持續增強體系、利益分享機制、多元管理協調機制和返貧動態監控系統。特別是返貧動態監控系統,由于馬湖鄉滯后的社會保障體系和特殊的地理環境,因病返貧和因債返貧現象時有發生,因此必須要以政府為主導,構建旅游精準扶貧聯動合作機制,提高旅游扶貧識別和幫扶的精準度,有效推進馬湖鄉貧困村民脫貧工作。

3.5? 實現女性素質的提升與發展

通過對馬湖鄉扶貧人口調查發現,貧困女性人口數量龐大。由于當地青壯年男子外出務工,女性便成為了家庭中最主要也是最重要的成員,保留著彝族人民最古老和質樸的穿著、性情和生活方式,而這正是和漢族以及其他少數民族不同也是最吸引外地游客的一個特別的因素。因此對馬湖鄉女性素質的提升與發展,包括以女性與民俗文化的深入融合為吸引點,涉及對彝族女性的集中導游培訓、刺繡工藝培訓、歌舞表演培訓、廚藝培訓等技能培訓。

4? 結論

旅游精準扶貧是國家扶貧戰略的重要組成部分,鄉村和農業旅游開發是貧困地區脫貧致富的重要途徑,而旅游扶貧的核心與關鍵是貧困人口的脫貧致富[9]。本研究正是立足于馬湖地區豐富的旅游資源,在對其旅游精準扶貧實現機理和可行性分析下,通過實地調查研究,根據實際情況,提出具有針對性的現實路徑,以求增加貧困村民在旅游發展中獲益的廣度與深度,為馬湖鄉提供可持續脫貧動力,讓貧困村民早日踏上脫貧致富之路。

參考文獻:

[1] 習近平.決勝全面建成小康社會 奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利——在中國共產黨第十九次全國代表大會上的報告[J].前線,2017(11):15-34.

[2] 陸? 嬌,方世明.旅游精準扶貧體系研究——以廣東丹霞山夏富村為例[J].湖北農業科學,2017,56(2):360-364,369.

[3] 王永貴.2014年政府工作報告[EB/OL].http://lb.lsz.gov.cn/leibo/zfgzbg7/3794388/index.html,2015-03-10.

[4] 胡? 柳.鄉村旅游精準扶貧研究[D].武漢:武漢大學,2016.

[5] 習近平.習近平談扶貧[J].理論導報,2016(9):43-45.

[6] 吳亞平,陳品玉,周? 江.少數民族村寨旅游精準扶貧機制研究——兼論貴州民族村寨旅游精準扶貧的“農旅融合”機制[J].貴州師范學院學報,2016,32(5):56-61.

[7] 國家旅游地理.人才是旅游發展的核心競爭[EB/OL].http://news.cntgol.com/dyzd/20170621/142461.html,2017-06-21.

[8] 劉有軍.農村整村推進減貧績效評估中的農民參與問題研究[J].西部經濟管理論壇(原四川經濟管理學院學報),2016,27(3):27-31.

[9] 鄧小海,曾? 亮,羅明義.精準扶貧背景下旅游扶貧精準識別研究[J].生態經濟,2015(4):94-98.