針刺聯合推拿治療膝關節增生性骨關節病的臨床觀察

廉凱楠

(北京京煤集團總醫院,北京102300)

膝關節增生性骨關節病是臨床常見疾病,但其進展較為緩慢,也被稱為退行性骨關節炎[1]。本病多發于老年人群,且隨著中國老齡化現象的不斷加劇,其發病率呈逐年上升趨勢,臨床應用常規手術和藥物進行治療,但效果均有限。近年來,針灸聯合推拿與中藥治療本病取得了良好的效果[2],但仍需要臨床研究進一步證實。筆者以116例膝關節增生性骨關節病患者進行了本次研究,現將研究過程及結果報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選擇2015年12月至2017年6月北京京煤集團總醫院收治的116例膝關節增生性骨關節病患者,按照隨機數字表法將其分為研究組和對照組,每組58例。對照組男27例,女31例;年齡53~80歲,平均(62.6±5.6)歲;病程7~81 d,平均(28.4±3.4)d;左膝發病18例,右膝發病15例,雙膝發病25例。研究組男25例,女33例;年齡55~82歲,平均(62.9±5.7)歲;病程8~83 d,平均(28.4±3.4)d;左膝發病16例,右膝發病16例,雙膝發病26例。兩組患者性別、年齡、病程及發病位置等一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。本研究經過醫院醫學倫理委員會批準。

1.2 診斷標準 以美國風濕病學會2001年制定的膝關節增生性骨關節病診斷標準[3]及膝關節X線為診斷依據,排除類風濕、風濕性、感染性、結核性關節炎及創傷性膝部疾病。膝關節疼痛患者滿足下列中的3項便可做出診斷:年齡在50歲以上;關節活動時伴有骨響聲;晨僵小于30 min;有骨壓痛;經膝部檢查為骨性肥大;放射科檢查顯示有骨贅形成;骨膜升溫不明顯。

1.3 納入標準 符合上述診斷標準者;了解研究的整個過程,且自愿參與研究。

1.4 排除標準 伴有嚴重的心腦血管類疾病或肝腎及造血系統疾病或內分泌系統等原發性疾病者;合并癥影響關節者;精神類疾病者。

2 治療方法

2.1 對照組 予以強膝湯內服。組方:獨活30 g,丹參、懷牛膝、桑寄生、白芍、狗脊、杜仲、當歸、川芎、黃芩片與茯苓各20 g,熟地黃、補骨脂、雞血藤、防風、威靈仙、秦艽、木瓜各15 g;濕重者,加茯苓20 g;寒盛者,加干姜與肉桂各10 g,附片5 g;痰瘀相兼者,加芥子19 g,乳香19 g,沒藥19 g;疼痛劇烈者,加制川烏5 g,制草烏5 g。每日1劑,水煎服,連續服用14 d。

2.2 研究組 在對照組治療的基礎上應用針刺聯合推拿治療。①推拿治療:患者取臥位,分別對患肢內外膝眼、梁丘、足三里、沖門、陽陵泉、血海及委中等穴位予以一指禪推法;推拿患者內收肌腱、肱二頭肌、肱四頭肌及跟腱,然后法施于腓腸肌內外側頭、肱二頭肌、肱四頭肌與內收肌的位置,醫者握住患肢的踝關節,托住患處關節窩下,進行持續的牽拉,旋轉的同時活動膝關節;用掌心扣緊髕骨,順逆時針揉動2 min[4]。②針刺治療:推拿治療后立即進行針刺治療。主穴取陽陵泉、足三里及外膝眼,配穴取梁丘、阿是穴、血海與陰陵泉,快速進針,得氣后留針30 min。應用0.45 mm×70 mm針灸針,直刺深度為25 mm。患者均每日治療1次,連續治療14 d。

3 療效觀察

3.1 觀察指標 視覺模擬(VSA)評分。0分為無痛;3分以下為輕微疼痛,能夠忍受;4~6為分疼痛影響睡眠,但尚可忍受;7~10分為疼痛漸強烈,且疼痛難忍,影響睡眠與食欲。

3.2 療效評定標準 治愈:臨床癥狀全部消失,關節功能基本趨于正常,能夠正常工作和生活;有效:膝關節壓痛及疼痛明顯緩解,膝關節的活動功能顯著改善;無效:臨床癥狀及體征無顯著變化或者有惡化趨勢。

3.3 統計學方法 本研究應用SPSS 21.0統計軟件分析數據,計量資料以均數±標準差(±s)表示,組間或組內比較用t檢驗;計數資料以[例(%)]表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

3.4 結果

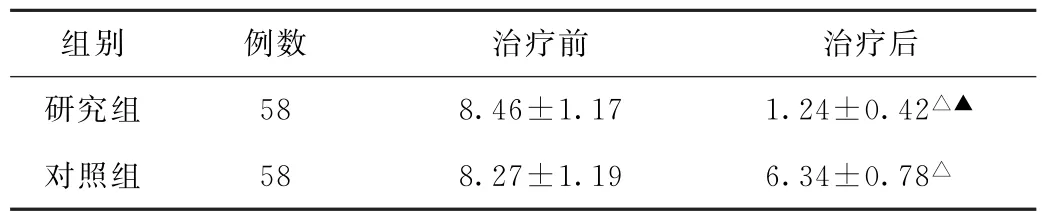

(1)VSA評分比較 治療前,兩組患者VSA評分比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后兩組患者VSA評分均明顯降低(P<0.05),且研究組低于對照組(P<0.05)。見表1。

表1 兩組膝關節增生性骨關節病患者治療前后視覺模擬評分比較(分,±s)

表1 兩組膝關節增生性骨關節病患者治療前后視覺模擬評分比較(分,±s)

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,▲P<0.05

組別 例數 治療前 治療后研究組 58 8.46±1.17 1.24±0.42△▲對照組 58 8.27±1.19 6.34±0.78△

(2)臨床療效比較 研究組總有效率為96.55%,明顯高于對照組的86.21%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組膝關節增生性骨關節病患者臨床療效比較[例(%)]

4 討論

膝關節增生性骨關節病是臨床上常見的老年疾病,以內應力平衡失調導致軟骨的面積超出正常范圍為發病的主要原因,患者一旦發病均有較為嚴重的疼痛感,對日常生活造成了極大的影響[5]。

膝關節增生性骨關節病在中醫中屬于“骨痹”范疇,通常認為是肝腎不足,筋脈失養,風寒濕邪入侵,經絡阻滯不暢與血氣運行不暢導致[6]。對照組給予強膝湯治療,方中獨活、桑寄生、牛膝、川芎祛風散寒,狗脊、杜仲、生地黃、熟地黃、當歸、木瓜滋陰養筋,濕者加茯苓,寒者加干姜、肉桂,痛劇者加川烏、草烏,共奏活血行氣、舒筋活絡之功效。研究組在強膝湯的基礎上增加針刺和推拿。針刺阿是穴、陽陵泉、梁丘、足三里、內外膝眼、陰陵泉與血海,能改善患者局部血液循環,促進無菌性炎癥的快速吸收,達到緩解痙攣的功效;針刺脾胃二經的穴位,有健脾胃、滋養肌肉的功效。針刺能夠促進血液循環、消除炎癥、松解粘連、溫煦滋養關節,具有溫補、通絡止痛及散邪之功效[7]。推拿能改善膝關節損傷及韌帶等軟組織的異常,以及關節內壓力不平衡的情況,減輕因血液循環瘀滯而導致的肢體障礙與代謝產物的積聚,打破因疼痛、炎癥與肌痙攣出現的惡性循環,同時還可正骨順筋與滑利關節,達到促進軟骨功能快速恢復的目的[5]。本研究結果顯示,研究組VAS評分、臨床療效均明顯優于對照組(P<0.05)。

綜上所述,針刺推拿配合中藥治療膝關節增生性關節病,不僅提高了臨床療效,而且有效緩解了疼痛,具有臨床推廣價值。