指向核心素養的小學語文新課堂建設

龐錫蘭

語文是一門重要的基礎學科,《普通高中語文課程標準(2017年版)》基于學科本質,凝練了語文學科的四大核心素養,即語言建構與運用、思維發展與提升、審美鑒賞與創造、文化傳承與理解,分別指向學生運用祖國語言文字的語言能力、思維能力、審美情趣、文化修養。“有根語文”的課堂建設基于對語文課程本質的理解,致力于為小學生今后的語文學習奠基,是指向學科核心素養的小學語文新課堂。

一、認識和理解“有根語文”之“根”

(一)中華優秀傳統文化是增強民族認同感的文化之根

“有根語文”首先要在意識形態上解決“我是誰”和“我來自哪里”的問題。中華民族文化源遠流長,為世界文明做出過巨大貢獻。“十九大”報告中的“四個自信”便包括了“文化自信”。《義務教育語文課程標準(2011年版)》(以下簡稱《課標》)提出:“語文課程應為弘揚和培育民族精神,增強民族創造力和凝聚力,發揮積極的作用。”2017年出版的全國統編語文教材,在選文方面便體現了這一點。“有根語文”倡導增強民族認同感,強調中華優秀傳統文化是我們每個中國人的文化之根,語文教學應扎根母語文化,倡導在學好本國語言的基礎上,吸收借鑒其他民族的先進文化。

(二)小學語文課程是學生發展之根

《課標》指出:語文課程應致力于學生語文素養的形成與發展。語文素養是學生學好其他課程的基礎,也是學生全面發展和終身發展的基礎。中國教育學會小學語文教學專業委員會理事長崔巒提出,小學語文學科素養應“為小學生打好精神的底子、做人的底子、學習語文的底子,為小學生打下可持續發展的根基,喚醒內生力,激活想象力和創造力,提升學生的品位、氣質”。由此可見,語文不僅是一切學科學習的根,而且是一個人終身可持續發展的根。

(三)語言建構是實現語文課程價值之根

在語文學科四大核心素養中,“語言建構與運用”體現的是語文課程的工具性特性,理所當然成為語文課程之根。“積句而成章,積章而成篇”“言出為論,下筆成章”就屬于“語言建構”的范疇。語言建構能力的發展水平在一定程度上影響一個人的思維發展、審美能力和文化理解。所以說,思維發展與提升、審美鑒賞與創造、文化傳承與理解都是建立在語言建構基礎上的。

(四)字詞積累是小學語文課程內容之根

詞是最小的語言單位,是思維的外殼。由此可見,字詞是語言建構的基礎。因此,在小學語文課程里,字詞的學習應被作為一項最重要的、最核心的任務來抓。如果對詞不理解,就談不上語言的靈活運用,更談不上好口才、好文章、以文化人。中國漢字有別于拼音文字,是一種集音、形、義于一體的文字。印度前總理尼赫魯曾盛贊古老中國的文字,稱“每一個字都是一幅美麗的畫,一首優美的詩”。漢語的詞匯充滿玄機,每一個詞都“風情萬種”,名揚千古的典故“推敲”“一字之師”足以說明漢語詞匯之妙。咬文嚼字是小學語文學習中最基礎的內容。《課標》要求掌握漢字2 500個,除了要掌握讀音、識記字形外,還應理解字義,了解其在不同語境下的用法;詞語學習同樣要求識記、理解和靈活運用,明白詞語的構成、感情色彩、運用情境等。如此有深度和廣度的字詞學習,才能為學生的語言建構打下堅實基礎。

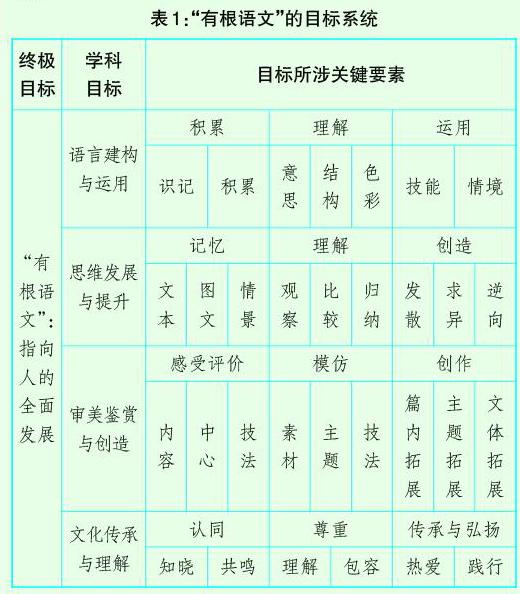

二、“有根語文”的目標任務

語文學科四大核心素養在不同學段有不同的側重。崔巒老師認為,小學生的語文核心素養應該是人格雛形的培養,夯實聽、說、讀、寫、書(指書寫)的基礎,提升閱讀素養,培養自學能力、獨立思考能力,增加文化積淀,培養愛美情趣。這其實也在強調語文的學科基礎地位,“根”的地位。因此,“有根語文”的終極目標指向人的全面發展,學科目標是四大核心素養(如表1)。

系統中的每一個目標,都可對應到具體的語文學科內容,通過每一堂語文課來落實。該目標系統的達成在實際操作中具有明顯的序列性、層次性。“有根語文”的目標圖譜(如圖1)以四大核心素養為基準,將課標所倡導的三維目標具體化,以此增強可操作性。

“有根語文”是在小學語文教學實踐基礎上形成的,它強調語文的“基礎”“根基”,體現為三大特質:一是知識性,二是思維性,三是人文性。“有根語文”便圍繞這三大特質來建構學科教學內容的結構系統(如圖2)。

三、“有根語文”的課堂教學模型

(一)“有根語文”模型構建的思想路徑

語文核心素養的培養,需要以促進學生全面發展為基礎,以語文學科塑造人的必備品格與關鍵能力為基礎。因此,學生核心素養的達成,依賴語文學科獨特育人功能的發揮、學科本質的發掘。如何在課堂教學中發揮語文學科在人全面發展中所需具備的核心素養培養方面的價值?這是擺在我們面前一個很現實的問題。于漪老師認為:教師要從“教”出發轉到從“學”出發,充分考慮學生的實際,考慮學生想學什么、怎么學,學的過程中會碰到哪些障礙,怎樣幫助學生解決問題,怎樣才能發揮學生的積極性,讓學生有主動學習的時間和空間,激發學生學習潛能,讓學生有所發現、有所創造。也就是說,語文課堂教學不應該是教師的技能展示或表演。《中國學生發展核心素養》將“自主發展”定性為學生具有積極的學習態度和濃厚的學習興趣;能養成良好的學習習慣,掌握適合自身的學習方法;能自主學習,具有終身學習的意識和能力等。“有根語文”認為,語文課程是一種以學生的“學”為出發點和根本立足點的語文實踐活動。

(二)“有根語文”的課堂操作策略

“有根語文”課堂教學強調突出學生的主體地位,彰顯“以人為本”的理念,著力提升學生的自主學習能力,讓學生成為學習的主人。其操作流程分為“激學—自學—共學—論學—拓學”五步(如圖3)。

1.激學。“激學”安排在開課部分,是一節課的開端,是課堂學習的“探究之根”,以激發學生學習欲望、明確學習目標和課堂約定為主。“激學”的方式有談話激學、興趣激學、復習激學、設疑激學等。一般來講,新課的第一課時往往會采取談話激學、興趣激學和設疑激學的策略;第二課時作為與舊知聯系緊密的純知識點或技巧性訓練課程,則多采用復習激學策略。比如,語文S版四年級下冊第30課《端午節的傳說》第一課時的教學便可采用讀話、設疑等激學方式。

師:同學們,剛剛過完端午節,誰來說說端午節有哪些習俗?(指名兩三人說)

師:那端午節的這些習俗是怎么形成的呢?學習完《端午節的由來》(板書課題)后,大家就會了解了。

生齊讀課題;師課件呈現本課學習目標(略),生默讀。

在上面的激學環節,教師通過師生談話讓學生明白本課的學習任務,通過設疑激起學生的學習興趣。

2.自學。“自學”體現“先學后教”“以學定教”思想,是學生自主學習能力提升的關鍵環節,是“能力之根”,其主要任務是預習,初步了解學習素材。這一步,對低年級的學生,可安排在課堂上,由教師指導完成;對高年級的學生,可安排在課外、上新課之前,由學生根據一定的任務要求自主完成。“有根語文”自學環節的常用策略包括:讀書時的圈畫、批注,之后完成學習卡。比如,在閱讀教學的自學環節,第一課時通常是常規的基礎性、概括性學習(如圖4),第二課時則突出內容的細節以及思維的縱深或邏輯嚴謹(如圖5)。久而久之,學生便懂得了語文自學的規律。

目前,很多學校都組織教研組教師自行設計相關的導學案來引導學生自學,這也不失為提高自學效率的一種有效辦法。我校“有根語文”為中高年級學生設計了自學索引(見表2)。

3.共學。“共學”是“有根語文”的主體環節,是學生課堂學習的“合作之根”,指的是學生的合作學習。“學而無友則孤陋寡聞”,“共學”是學生課堂學習由封閉走向開放的一個重要環節,也是學生信息匯聚、借鑒提升的必由之路,是教師培養學生合作共贏意識的關鍵。在這個環節,各個學習小組或團隊圍繞某個知識點進行探討、交流,然后用相應的方式呈現學習成果。如果某個學習目標涉及知識容量太大,教師也可把它分解為若干小點,由各學習小組或團隊根據各自情況,自主選擇n個小點進行深入學習,然后形成本組(團隊)的學習成果。比如,在單元復習中,可讓學生組成學習團隊,用表格方式分類整理該單元的詞語(見表3)。

4.論學。“論學”猶如“課堂沙龍”,以“共學”為基礎,更具開放性和思辨性。“論學”環節具體操作如下:學生匯報—其余學生質疑、補充—教師相機指導或精講補救。該環節學生從組內學習到全班學習,既有展示,也有質疑提升。一方面要能有效展示學習成果,包括個人或各學習小組(團隊)通過演講,輔以板卡、演示等方式,匯報展示各自的學習成果;另一方面要接受他人的檢測,有利于對關鍵知識點、技能訓練點的強化、拓展、深化,包括學生在聽的過程中,可以提出自己的困惑,可以提出自己在解決問題、理解認知方面的不同觀點及方法策略,還可以補充自己由此想到的相關聯的信息或知識。在這個環節中,學生的觀點交融碰撞,信息量進一步擴大,教師也會在該環節相機點撥或精講補救。所以,這個過程既是學生大膽發表見解的過程,也是學生獲取信息、整理信息的過程。學生在傾聽、反思、質疑、答疑的過程中發展思維、強化知識、提升能力。“論學”可視為學生能力的“提升之根”,其操作流程如圖6。

5.拓學。法國著名人文思想家蒙田說:“精神如果滿足,表明它已經萎縮或是疲勞。高貴的神,在自己的體內,從不知停留。它不斷企求超越自己而奮勇向前,不會稍止。”學習,也應如此。“拓學”環節就是要激發學生的主觀能動性,讓學生對進一步學習有所期待。該環節可以布置具有任務驅動性的實踐性作業,引導跨學科學習或拓展性閱讀等。“拓學”為學生搭建起課內學習向課外延伸的橋梁,能豐富學生的知識、拓寬學生的視野、發展學生的能力,挖掘學生的潛力。“拓學”在很大程度上決定了學生能否進行能動性學習,是“發展之根”。

比如在學習完語文S版三年下冊《翠鳥》一課后,一名教師用任務單(如圖7)方式引導學生拓學。

該任務單上的每一項作業,都不是課文本身的內容,而是基于《翠鳥》這篇文章的學習體驗的知識拓展和深化:第一個任務屬于閱讀素材的拓展,幫助學生豐富積累;第二個任務事關技巧學習運用,既屬于語言建構與運用的范疇,又關系審美鑒賞與創造;第三個任務是跨學科學習,有助于思維的發展與提升。

以上“激學—自學—共學—論學—拓學”五個環節只是“有根語文”的課堂教學常態,但它并不是僵化和一成不變的格式,可根據學段特點或學習內容需要,對以上幾個步驟進行順序調整或部分省略。比如,低年級自學能力比較弱,自學環節有時可以省略。又如,作文指導課有時會根據需要把“自學”與“共學”合并,或者把“共學”與“論學”合二為一。但無論怎樣調整,目的都是為了提升學生的語文素養、語文能力。

“有根語文”正是通過激學提升學生的探究熱情,通過自學培養學生自主學習能力,通過共學和論學在深化語文知識技能的過程中,培養學生的合作精神、科學精神,發展學生的思維,通過拓學豐富學生的文化內涵,進而達成語文學科的核心素養目標,為學生的全面發展奠基。

(責編 蔣海蘭)