尼基·勞達:飛馳人生

馬克·胡杰

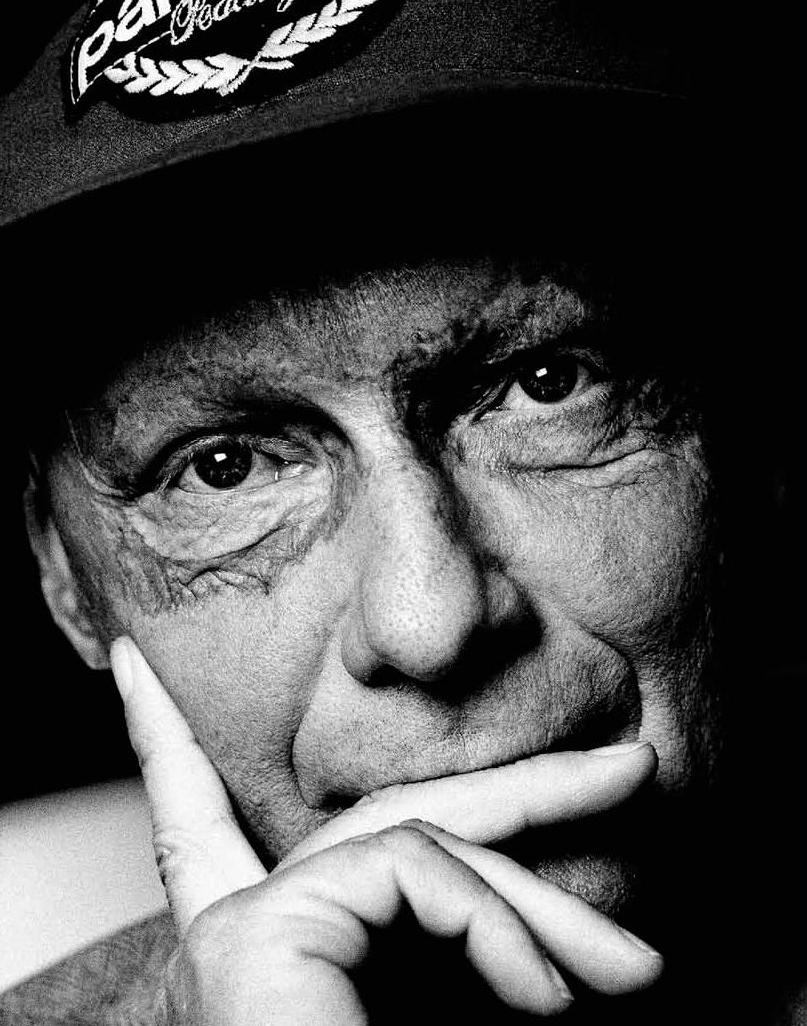

? 企業家勞達,2000年:他討厭浪費時間。

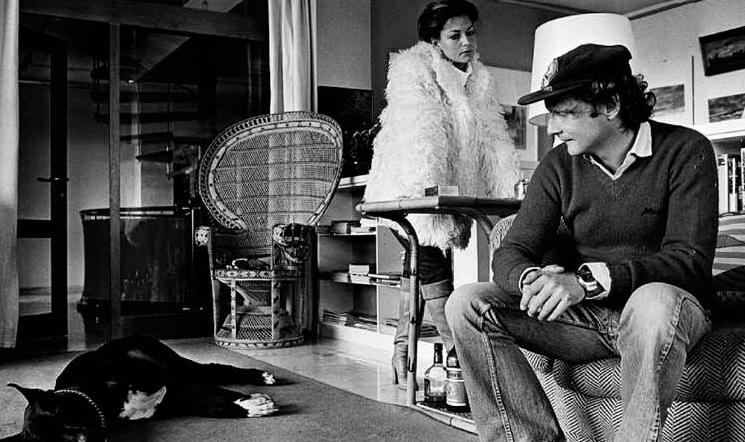

? 生活中的勞達:1977年和第一任妻子瑪蕾娜在一起。

? 賽車手勞達:1976年在紐伯格林賽道發生事故。

? 1980年,勞達在一架福克飛機的駕駛艙內。如果永遠只在一個固定的圈子里轉,那追求最快的速度有什么意義?

大約一年前,我給尼基·勞達發了一條短信。在這之前的幾個月,我在好幾個場合都碰見過他:在他經常光顧的維也納早餐店,在杜塞爾多夫機場,在墨爾本和摩納哥的F1大獎賽上。盡管已經采訪了不少他身邊的人:他的弟弟、他和前妻生的兩個兒子、他的朋友和生意伙伴、以前和他一起在RTL電視臺做節目的主持人等,但我還是覺得,距離完整地了解尼基·勞達還缺少點什么。于是,我向他提出一個請求——現在看來,也是對他的最后一個請求——和他一起飛行一次。我想知道他作為一名飛行員在駕駛艙的表現如何。所有人都對我說,只有在高空駕駛艙,才能認識真正的尼基·勞達。作為一名賽車手、三屆世界冠軍、體育明星和企業家,對于很多人來說,他始終是個謎。當初為什么選擇了賽車這條路?是什么讓他從可怕的事故中死里逃生?作為一名總想比競爭對手更快的賽車手,他靠什么贏得了榮譽?我想再采訪一次勞達,以尋求這些問題的答案。

“勞達先生,”我寫道,“我只有一個問題想問您,保證只占用您兩分鐘的時間。”

對于勞達來說,一切都得“快”。我對他最初的了解就是這一點:他討厭浪費時間。因此,他的兩分鐘相當于普通人的20分鐘。

收到我的信息,他立即就回復了:“好。11點半在我這兒見?”

我回復:“好。”

他又說:“還是12點吧。”

我再次回復:“好。”

一些認識勞達多年的奧地利同事建議我,和他見面,最好提前15分鐘到。他一定會早去,如果看到自己約的人到得更早,他的心情就會很好,感覺自己節省了時間。11點45分,我已經坐在摩納哥的梅賽德斯館等著了。

兩個月前,也就是2018年3月,我第一次采訪了尼基·勞達,地點在維也納的帝國咖啡館。見面地點是他選的,顯然,我不是第一個在這家餐廳采訪他的人。對于記者來說,在帝國咖啡館吃一頓早餐,是采訪尼基·勞達的必備體驗。在這里,他不用點菜,服務員總會自動為他端上來一份早餐——一份以他的名字命名的“尼基·勞達早餐”,價格21歐,包含香蔥面包、杯裝雞蛋以及一份混合著蘋果和覆盆子果粒的酸奶。他每周至少來這家店兩次,每次都吃一樣的早餐。采訪結束后,他馬上就要飛去波恩的聯邦反壟斷局。因為他又一次成為了航空公司老板。這已經是第三次了。1979年,他創辦了勞達航空,之后賣給了奧地利航空。2003年,他創辦了尼基航空,后來賣給了柏林航空。2018年1月,當柏林航空宣布破產的時候,他買下了其名下所有的飛機及航空運營權,經營起了一家新的航空公司。

7點15分,我到了帝國咖啡館,尼基·勞達還沒有到。服務生把我帶到左邊角落的一張桌子前——這里是勞達通常坐的位置,隨后為我端上一份“尼基·勞達早餐”。7點20分,他來了。看到我已經在那兒,他并未感到驚訝。隨后的一個多小時,我們一直在聊航空公司的事兒。勞達屬于那種對自己感興趣的事兒會連細枝末節都了解得十分清楚的人,要跟上他的思路并不容易。我明顯能感覺到,對即將到來的新事業,他抱有極大的熱情和期待。然而,有不少事情讓他頭痛:舊飛機的外觀無法懸掛新標志,重漆要花不少時間;老員工的工作態度又缺乏積極性和主動性。“我之前沒想到事情會這么復雜。”他說。現在,他也忍不住問自己:為什么又要做這樣的事兒自討苦吃呢?這個問題對于他的F1事業也好,航空事業也好,都適用。對此,他沒有正面回答,而是繞開這個問題,談起了從前的航班體驗。“在維也納飛往因斯布魯克的航班上,有新鮮的面包。”他說,“我自己給自己系安全帶,就像機長一樣。”

這段時間,他每天的行程都安排得滿滿的:在維也納發布新的夏季航班時刻表;參加勞達航空從維也納到杜塞爾多夫的第一次試飛;在杜塞爾多夫策劃一場媒體發布會;飛去澳大利亞參加F1墨爾本大獎賽開幕式。當然,這些航班都由他親自駕駛。“飛行一直是我日常生活的一部分,”他解釋道,“但這并不是說我能從中得到多么大的樂趣,我只是喜歡從一個地點飛到另一個地點。除非是個天氣晴朗的周日,否則我可不喜歡來回飛。”顯然,他是一名實用主義者。1974年,勞達在西班牙大獎賽上第一次奪得F1冠軍。同年,歌手雷恩哈德·梅演唱了一首歌,其中的一句歌詞唱道:“云端之上,是無限的自由。”在這里,梅表達了對天空的向往,“在遠離人群的地方,所有的恐懼、害怕和擔心,都消失了。”至于勞達呢?他享受這種自由么?不,他只是喜歡用最快的速度從一個地方到另一個地方罷了。

臨走時,他問我能不能把賬單付了。尼基·勞達一直在用心維護自己“吝嗇的富翁”這一形象。關于他吝嗇這一點,有很多傳聞軼事。曾和他在RTL電視臺做過節目的主持人弗洛里安·柯尼希回憶說,有一次他和勞達參加完土耳其大獎賽后一起乘飛機回家,因為勞達不愿意支付衛生間清潔費,他們無法使用飛機上的衛生間,不得不在起飛前臨時跑到私人停機坪的草地上去解手!人們總傾向于戴上假面具,不讓別人知道自己的真實面目,這一點在尼基·勞達身上表現得尤為明顯。這與他之前發生的一起意外事故有關。在1976年的德國大獎賽上,他的車撞到賽道邊的巖壁,瞬間起火,他被困在車里將近一分鐘,吸入了大量有毒氣體。然而僅僅42天之后,他又出現在了意大利大獎賽上,強迫自己回到駕駛艙,結果受了很嚴重的傷。這種一般人不會有的經歷應該讓他對人生有了一種別樣的領悟吧!

六周后,我在同樣的地方見到了尼基·勞達的弟弟。弗洛里安·勞達比哥哥小幾歲,在很多方面都和哥哥恰巧相反。他缺少哥哥的韌勁兒,連穿越大西洋的夜間航班都不愿意坐,也從沒想過要成為一名賽車手。他曾在紐伯格林賽道上開過一次賽車,評價說,這種經歷“不適合普通人”。另一方面,他也有哥哥身上所不具備的品質,比如說安靜。“我哥哥沒法這樣安靜地坐著,”他說,“他必須時刻都做點兒什么,或者飛到哪兒去。”一個不能安靜地待著、總想去哪兒的人,到底追求的是什么?如果永遠只在一個固定的圈子里轉,那追求最快的速度有什么意義?

弗洛里安·勞達是一名輟學生。學醫期間,他就下定決心日后不去醫院里工作。輟學后,他跑去印度的大吉嶺,在那里建立了一個藏醫培訓中心,用巫術取代了醫學,與僧人和喜馬拉雅的醫生們一起工作。在接聽電話的時候,他第一句總是說“是誰打電話煩我?”尼基·勞達覺得弟弟的這個行為非常古怪,對他來說,所有的電話都不是“煩人”的,而是需要去處理的事情,就像他一輩子主要的事業一樣,是“需要從賽道上清除掉的障礙物”。他對弟弟有過一句評價,“他從未做過任何我稱之為工作的事情。”這句話里有沒有可能其實暗含了尼基對弟弟的某種贊賞?

對哥哥再次選擇開航空公司一事,弗洛里安·勞達也表示不解。1976年的那次事故造成哥哥的腎臟永久性損傷。1997年,他為哥哥捐了一個腎臟。當時哥哥請他去維也納最好的一家餐廳吃飯,和他探討人生價值觀,他記得哥哥說:“我對航空行業太了解了,如果不加以利用的話,就太浪費了。”也許這就是答案:對尼基·勞達來說,人應該充分利用自己的天賦和能力,一點都不能浪費。勞達的父親擁有一家造紙廠,祖父是奧地利工業聯合會的主席。在商業領域,他有著得天獨厚的條件,卻選擇了當一名賽車手。祖父和他說過:“你的名字本不該出現在報紙的體育版,而是財經版。”可以想見,勞達當時承受了多么大的來自家庭的壓力。選擇當賽車手,是充分發揮了天賦,還是浪費了大好機會呢?

? 傳奇賽車手勞達2014年接受采訪時說:“你是蠢么?”

還是年輕賽車手時,尼基·勞達對工作的要求就很高了。他整天都在車間里晃,與工程師交談,還曾對偉大的恩佐·法拉利說“遺憾的是,你造出了一輛糟糕的賽車”。他一直在努力嘗試降低賽車運動的危險性。在70年代,F1是一項高風險的運動項目,幾乎每年都會發生嚴重的事故,很多人甚至都不認為它是一項體育運動。勞達想出的辦法就是,在技術上用更為精密的計算方法來預測危險。他希望通過這種辦法,也可以篩選出像他的老對手詹姆斯·亨特那樣的天賦型選手。與亨特進行的比賽,是勞達職業生涯的所有比賽中,讓人印象最為深刻的。亨特是一個花花公子,經常通宵狂歡。勞達則相反,每天按時上床睡覺,準時起床。他贊賞亨特,因為亨特擁有他所缺少的東西。很有可能,他也有一點羨慕亨特的無拘無束。弗洛里安·勞達說,亨特動搖了尼基的世界觀。他那么自由自在,卻一樣能贏得比賽。“尼基從來沒有想過,人可以兩者兼得。”

對于炒作這件事兒,勞達是非常贊成的。現在,這項運動如此被大眾熟知和認可,有如此多的贊助商,能賺到如此多的錢,這是好事兒。他說,相比過去的賽車手,他更想當現在的賽車手,“能掙十倍以上的錢,卻不必為此冒什么風險。”

2012年有人想把勞達與亨特的比賽搬上大銀幕,讓人驚訝的是,勞達對此采取了開放的態度。通常,他并不看重自己過去的成就,經常把獎杯送人,甚至覺得贏得比賽后必須聽國歌是一件討厭的事兒。現在,他卻突然轉變了態度。當我問他關于這部電影的事兒的時候,他說:“你認識寫網飛電視劇《王冠》的英國編劇彼得·摩根么?他對我說:‘這將是一部你不喜歡的電影,因為這是我的電影,由我來主導,你沒有發言權。于是,我對自己說,好吧,彼得·摩根是個好人,他知道自己在做什么。”

勞達對彼得·摩根的信任表現為:摩根問他一些問題,然后往筆記本里面敲字,勞達就問:“你往電腦里面寫了些什么?給我讀讀。”

摩根回答:“這不關你的事兒。”

勞達又說:“我已經和你見過五次了,給我讀一讀吧!”

摩根終于讓步,讀道:“尼基·勞達先戴上手套,再戴上頭盔,然后用左腳邁上法拉利。”

也許是因為在天空中,他的內心才能平靜下來。這種平靜,是他在地面上作為一名企業家、一位父親和一名偶像所無法擁有的。

聽到這兒,勞達叫起來:“你是蠢么?要先戴頭盔,再戴手套。戴著手套怎么戴頭盔?至于上法拉利時是用左腳還是右腳,完全無所謂,我又不迷信。”

彼得·摩根聽了這話只是聳了聳肩,但勞達還沒說完:“再給我讀一段,我開始有點擔心了。”

摩根:“然后你系上安全帶,轉動鑰匙,十二個氣缸咆哮,賽車就開動了。”

勞達:“F1賽車根本沒有鑰匙,只有一個按鈕!”

從那時起,他們之間的合作就變成了一場博弈。電影拍攝期間,飾演尼基·勞達這一角色的演員丹尼爾·布魯爾主動聯系了他。勞達邀請布魯爾前往維也納會面。“我只帶隨身行李去,這樣如果我們合不來,我馬上就能走。”布魯爾在電話里這樣對勞達說。真實的情況是,布魯爾不僅在維也納住了一晚,幾周后還應勞達邀請去看了F1巴西大獎賽,以加深對這項運動的理解。電影殺青時,勞達也去片場拜訪了布魯爾。

最終,這部電影得到了勞達的贊賞,他認為布魯爾對角色的塑造非常討喜。然而,電影中展現的勞達漫長職業生涯中的某些時刻,卻不那么讓他愉快。比如在1973年,英國人羅杰·威廉姆森的賽車發生事故起火,勞達從燃燒的賽車旁駛過,并沒有幫忙。后來他告訴記者:“我是賽車手,不是消防員。”電影結束后,他對丹尼爾·布魯爾說:“你的演繹讓我顯得沒那么混蛋。”對于一個不善表達感情的人來說,這樣的話已經是一種極大的贊譽。

馬蒂亞斯和盧卡斯是勞達與第一任妻子生的孩子。當他倆回憶起童年時,首先想到的是父親如何教他們要懂禮貌:要主動握手,交談時要注視對方的眼睛。“他從來沒有把我們當作過孩子,很早就像對待成年人那樣對待我們。他說,反正你們早晚都要長大成人,最好還是早點開始學習怎么做一個成年人。”

馬蒂亞斯·勞達17歲就成為了職業耐力賽車手,效力于阿斯頓·馬丁隊。哥哥盧卡斯是他的經紀人。“每當爸爸坐在副駕駛位置上看我開車的時候,我總是很緊張。”2018年6月,盧卡斯說,“我努力做到完美,不讓他挑毛病。但是,只要我開轉向燈的時間慢了一秒半,或下雨時雨刮用得太多,他都會抓狂。”飛行時也一樣,如果飛機輪胎碰到跑道的燈或著陸時所有制動器的溫度不完全相同,他就無法忍受。 然而,當飛機飛上天空,他就不一樣了。也許是因為在天空中,他的內心才能平靜下來。這種平靜,是他在地面上作為一名企業家、一位父親和一名偶像所無法擁有的。也許,他之所以喜歡從一個地方飛到另一個地方,只是因為在路上能夠不被打擾、有機會獨處罷了。

我本想問勞達,既然他對于香檳、美女和追求男子氣概和魅力這些東西毫不感興趣,那他為什么要進入F1賽車界?去年5月27號,我在摩納哥的梅賽德斯館又和勞達見了一次面。一個月后,他在伊維薩島得了夏季流感,隨后做了肺移植,之后活了大約一年,在70歲生日當月去世了。最后一次會面時,我問他:“我想和您一塊兒飛行一次,隨便去哪兒都行。我想看看您在駕駛艙是什么樣子。”

我想知道“真正”的尼基·勞達是什么樣子:他了解自己真實的內心么?

他看了我一眼,沒問為什么,只說:“行。”

[譯自德國《明鏡周刊》]