大學生職業生涯規劃視域下的應用型人才“產教合作”培養模式探索

——以武漢工商學院為例

梅歸歸 武漢工商學院 招生與就業工作部

2019年,國務院印發了《國家職業教育改革實施方案》,《方案》指出,要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,把職業教育擺在教育改革創新和經濟社會發展中更加突出位置。國家出臺一系列政策促進和保障產教融合、校企合作的深度開展。黨和政府對高校的“產教合作”給予了前所未有的重視。而大學生職業生涯規劃作為貫穿大學教育全過程的教育環節,更是注重職業探索和實踐體驗,做好職業生涯規劃教育務必緊跟市場需求,走出校園,加強“產教合作”。

一、大學生職業生涯規劃及“產教合作”現狀分析

(一)大學生職業生涯規劃輔導現狀分析

職業生涯規劃輔導最早起源于美國,其對象涵蓋青少年、大學生以及職場人士,有效的職業生涯規劃可以發掘自我潛能,增強個人實力,提升成功的機會以及應對競爭和變化的能力。我國教育部于2007年發布了《大學生職業發展和就業指導課程教學要求》,各高校相繼開設了不同類型的職業生涯規劃課程及輔導活動。

1.大學生對職業生涯規劃課程的評價

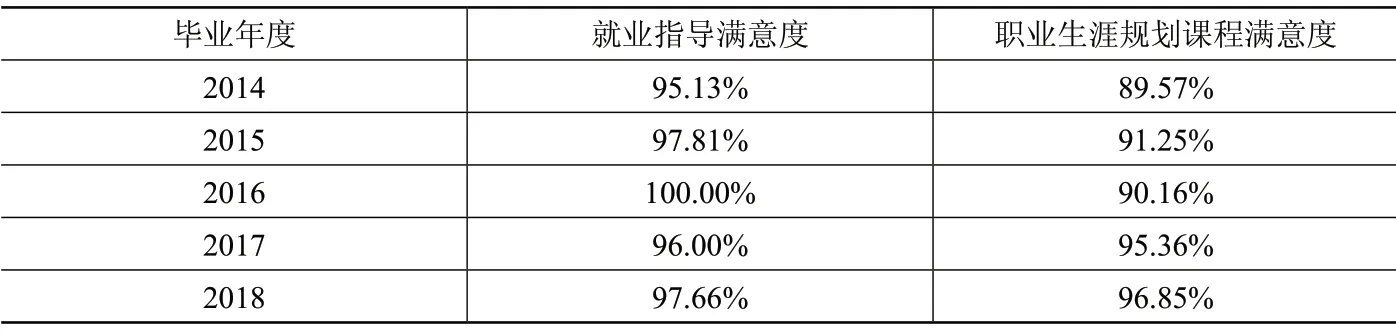

在對武漢工商學院2014 屆至2018 屆畢業生的就業質量跟蹤調查中顯示,在與學生就業相關的“就業指導”和“職業生涯規劃課程”兩項重要工作中,學生對“職業生涯規劃課程”的滿意度長期低于“就業指導”。而在麥可思對眾多樣本高校學生的課程評價分析中,也指出了《大學生職業生涯規劃》課程由于課程構建不完善等因素,列入“水課”首當其沖。(見表1)

2.大學生對職業生涯規劃課程構建情況

(1)在教學方式上,目前,開設了職業生涯規劃課程的高校主要采取傳統的課堂教授模式,或線上MOOC 課和見面課相結合的方式進行講授,學生重在“聽”,形式較單一,實踐性和針對性不足,缺乏實戰模擬環節,導致學生興趣和參與度不高,無法有效提高大學生的就業能力和綜合素質[2];

(2)在教學安排上,大多高校仍然停留在大一的職業生涯規劃教育以及大三大四階段的就業指導,缺乏大一至大四整個育人過程中的連續型教學活動,這一現狀與個人職業生涯規劃所要求的“階段性、適應性和連續性”等要求大相徑庭;

(3)在教學內容上,大多參考教材和教學活動側重于自我認知部分的“職業興趣”、“性格”、“價值觀”等各種測試量表的使用上,對于“能力”、“技能”等要素的講解和探索卻由于專業各異只能泛泛帶過。

表1 武漢工商學院2014-2018 屆畢業生對“就業指導”和“職業生涯規劃課程”的評價[1]

(二)高校“產教合作”現狀分析

2019年,國務院印發了《國家職業教育改革實施方案》,《方案》指出,要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,把職業教育擺在教育改革創新和經濟社會發展中更加突出位置。目前,各高校與企業開展合作的主要實習教學方式有:認知實習、課程實習、生產實習和畢業實習。問卷調查顯示,近五屆畢業生均認為對促進就業影響最大的因素中,實習實踐位列第一;在對母校的建議方面,期望得到改善的環節,“實習教學環節”一直位列前三。國家的重視程度和大學生的迫切需求,給各高校深入探索和改進“產教合作”培養模式提出了更高的要求,總結存在的問題主要有:

1.“專業教育”和“素養教育”的協同

對高校而言,應用型本科教育不單為了受教育者的就業謀生而存在,更重要的是還要促進人格的完善和人的全面發展;對企業而言,較高素質的勞動者,包括抗壓能力、自我學習能力、團隊協作能力、思維能力、道德品格等,更有利于企業管理和可持續發展。

但長期以來,“產教合作”成為了獨立于高校思政教育、通識教育之外的實踐活動,存在“重技術,輕素養”的問題。一是學生在企業集中實習過程中,大多是實習指導老師參與較多,輔導員參與較少或不參與;二是實習過程中,不同的企業文化必然會對學生產生影響,但對未正式踏入職場的學生來說,職業價值觀等因素的澄清仍需要相關老師進行輔導;三是在培養經費上,“專業”和“思政、素養”形成了兩條線,“素養教育”在實習過程中缺乏師資和經費支持。

2.“專業資源”和“企業資源”的協同

楊叔子教授在《再論創新之根在實踐》一文中指出,實踐是形成個人素質與發展個性的唯一道路。離開了實踐,也就喪失了個性的發展。只有形成一個既有正確導向、符合實際,而又無拘無束的實踐環境,個性才可以得到主動、和諧、健康和全面的發展,并具有本身固有的特色。對于不同學科、不同專業、不同層次人才以及不同個人,應該有不同的實踐形式[2]。由此可見,學生的職業探索過程應該是主動、差異化的。

但由于受到就讀學院及科系(專業)的限制,各學院或科系(專業)掌握的“專業資源”和“企業資源”是相對獨立和固化的,學生即使選修了其他專業的課程或考取了相應證書,卻無法參與相關的企業實踐。實踐探索相對被動,無法適應個人發展需求。

3.企業發展“難點”與學生職業探索“體驗點”不匹配

高校教育在以市場為導向的探索的過程中,也面臨一些困境,部分實習實踐需求無法得到企業響應,企業“不愿接”,“挑著接”。原因在于合作過程中,企業以解決自身“用工荒”為目的,高校、各學院以提高學生與所學專業相匹配的實踐能力為目的,導致企業發展的“難點”與學生個人職業探索的“體驗點”無法匹配。校企協同的人才培養局面成了“二張皮”。

4.企業全程參與“協同育人”模式還有待強化

大學生就業勝任能力的培養需要長期的教育過程,它包括求職能力、職業維持與發展能力以及處理好特定行業事項的能力,單純在大四進行短期實習無法立竿見影。

二、大學生職業生涯規劃輔導與“產教合作”相結合的意義

《大學生職業生涯規劃》課程的開設,既需要與學生朝夕相處的通識課教師、專業課教師的指導,也需要來自于不同行業,不同職業的企業導師的引導。

在這樣的需求下,以應用型人才培養為目標,將職業生涯規劃教育做為“產教合作”的起點,并“放長線”,讓學生從大一開始即時刻能接受到校內、校外多方面的知識和技能的訓練,把“書本課堂”擴展到“社會生活”,把“象牙塔”擴展到“萬象職場”,建立能力本位的“產教合作”人才培養模式,突出綜合素質和職業能力的培養,重視個人選擇,提供職業體驗機會,對提高學生學習的自主性,提升就業勝任能力意義重大。

三、“生涯輔導、產教合作、協同育人、提升素養”的實踐教學模式探索

在對大學生職業生涯規劃輔導以及“產教合作”模式提出更高要求的前提下,實踐教學模式應遵循“生涯輔導為主線,產教合作搭平臺,協同育人提成效,提升素養助就業”的工作思路,從以下五個方面進行探索:

(一)加強職業生涯規劃輔導,重視能力評價和職業體驗,提供自助式實踐訓練平臺

1.在《大學生職業生涯規劃》課的教學過程中,應加入“認知實習”的體驗環節,與企業合作,讓學生在真實的職場環境中做生涯人物訪談,以了解崗位需求;并通過職業體驗,運用測評工具及團隊討論等形式,真實評估個人的能力(技能),確定未來的學習及發展目標。

2.學校利用一切可用資源為學生搭建自助式實踐訓練平臺,讓學生自主學習實踐,盡早進入發現和解決現實問題的進程中,也適當地調節單純理論學習和被動學習造成的倦怠感,獲得更直接的成就感。

(二)完善高校職能部門內部協同機制

為促進人格的完善和人的全面發展,高校內部協同機制應加強思政、通識教育與專業教育的協同,加強學生工作系統、就業工作系統與教務系統的溝通合作,引導學生把專業教育和職業素養教育作為求學生涯的內在需求。

(三)學校牽頭打造一批“共享實習單位”,切實對接市場需求和學生個人規劃

鑒于各用人單位崗位缺口的多樣性,以及學生職業探索需求的個性化,應由學校牽頭,統籌管理一批長期合作的用人單位,并形成準入退出機制,逐步打造出多樣化、高質量的“共享實習單位”。讓用人單位的崗位缺口吸引到不同專業的學生,讓學生能夠根據個人意愿和職業生涯規劃做出更契合的選擇。

(四)推進“短學期制”實踐工作

學校先選擇某專業或學院作為試點,或根據學生自主報名,推行冬季(寒假)學期+夏季(暑假)學期的短學期制,指導學生開展社會實踐類、實習實訓類和科技創新類的各項實踐活動,實現從學習到實踐、實踐到再學習,互相印證,反復加強的良性循環,引導學生在反復實踐中規劃出適合獨特個體的職業發展方向。

(五)政府牽頭,培育產教融合型企業

國家發展改革委、教育部已于2019年印發《建設產教融合型企業實施辦法(試行)》,旨在培育一批深度參與產教融合、校企合作,在職業院校、高等學校辦學和深化改革中發揮重要主體作用,行為規范、成效顯著,創造較大社會價值,對提升技術技能人才培養質量,增強吸引力和競爭力,具有較強帶動引領示范效應的企業。通過政府引導,企業主導,將“渴求人才”的社會共識轉化為“投資于人”的現實行動。在政策利好的形勢下,高校應積極探索校企共贏的合作模式,讓行業企業成為重要辦學和育人主體,從職業勝任能力的角度來制訂人才培養方案,邀請業界人士參與培養方案修訂研討,積極吸納社會和用人單位對專業人才提出的規格要求。同時,業界參與制訂的人才培養方案還應經過運行試驗、并進行評估反饋。根據反饋結果不斷地優化調整,這樣才能使人才培養方案逐漸完善,適應學生的職業能力發展[3]。