血清胱抑素C和超敏C反應(yīng)蛋白檢測(cè)聯(lián)合ABCD3評(píng)分預(yù)測(cè)短暫性腦缺血發(fā)作發(fā)展為急性腦梗塞的臨床價(jià)值探討

曹瑩 陸澤雄 戴建武 梁冬蕾 譚敏

(廣州市第十二人民醫(yī)院神經(jīng)內(nèi)科 廣東 廣州 510620)

短暫性腦缺血發(fā)作(TIA)是腦或視網(wǎng)膜局灶性缺血所致的、未發(fā)生急性腦梗塞的短暫性神經(jīng)功能障礙。TIA患者90d內(nèi)卒中復(fù)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)高達(dá)11%,尤其集中在TIA發(fā)作后的7d內(nèi),因此TIA是嚴(yán)重的、需緊急干預(yù)的卒中預(yù)警事件。短暫性腦缺血發(fā)作的中國(guó)專(zhuān)家共識(shí)明確指出懷疑TIA患者應(yīng)早期行ABCD3評(píng)分進(jìn)行危險(xiǎn)分層評(píng)估,根據(jù)具體的情況采取適宜的治療,以減少卒中的發(fā)生[1]。目前ABCD評(píng)分系統(tǒng)及相關(guān)生化指標(biāo)在TIA患者早期篩查及預(yù)防急性腦梗塞方面發(fā)揮重要指導(dǎo)意義。近年來(lái)發(fā)現(xiàn)血清胱抑素C(CysC)、超敏C反應(yīng)蛋白(hs-CRP)與動(dòng)脈粥樣斑塊的消退及其穩(wěn)定性有關(guān)。本研究通過(guò)觀察TIA患者的短期轉(zhuǎn)歸、臨床特征、實(shí)驗(yàn)室指標(biāo)來(lái)探討CysC水平、hs-CRP水平預(yù)測(cè)TIA患者短期發(fā)展為急性腦梗塞(CI)的價(jià)值,現(xiàn)將結(jié)果報(bào)告如下。

1.資料與方法

1.1 一般資料

選擇2016年7月—2017年12月在我院神經(jīng)內(nèi)科住院的TIA患者101例為研究對(duì)象。其中男性57例,女性44例,年齡45~77歲,平均(64.57±6.53)歲。納入標(biāo)準(zhǔn):所有患者都符合2010年版的《中國(guó)腦血管病防治指南》中的TIA診斷標(biāo)準(zhǔn)。排除標(biāo)準(zhǔn):(1)年齡<18歲;(2)頭顱CT或MRI檢查顯示顱內(nèi)有相應(yīng)的責(zé)任病灶;(3)頭顱CT或MRI證實(shí)為腦出血、腦炎、腦靜脈血栓形成、腦腫瘤等其他非TIA疾病;(4)既往3個(gè)月內(nèi)有心、腦及周?chē)芗膊∈罚唬?)有腫瘤、血液疾病、風(fēng)濕免疫性疾病、慢性腎功能不全等病史。(6)3個(gè)月內(nèi)曾患明確感染性疾病、外科手術(shù)、創(chuàng)傷。

1.2 研究方法

記錄患者的一般臨床資料信息,如年齡、性別、高血壓史、糖尿病史、飲酒史、吸煙史,對(duì)患者行ABCD3評(píng)分。并采集入院次日清晨空腹全血3ml,使用免疫比濁法測(cè)定血清CysC、hs-CRP水平。所有TIA患者均根據(jù)具體情況給予抗血小板聚集、穩(wěn)定斑塊、改善循環(huán)、抗凝及對(duì)癥支持治療。研究以TIA發(fā)病后第7天為終點(diǎn)事件時(shí)間,觀察TIA患者是否發(fā)生為CI,并將患者分為CI組和非CI組。另外根據(jù)ABCD3評(píng)分分為低危(0~3分)、中危(4~5分)和高危(6~9分)三組。

1.3 ABCD3評(píng)分

總分9分,具體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):(1)年齡:≥60歲,1分;<60歲,0分。(2)血壓水平:收縮壓≥140mmHg和(或)舒張壓≥90mmHg,1分;收縮壓<140mmHg和舒張壓<90mmHg,0分。(3)臨床特征:?jiǎn)蝹?cè)肢體無(wú)力,2分;言語(yǔ)障礙不伴肢體無(wú)力,1分;其他癥狀,0分。(4)癥狀持續(xù)≥60min,2分;10~60min,1分;<10min,0分。(5)糖尿病史:有,1分;無(wú),0分。(6)雙重TIA發(fā)作:有,2分;無(wú),0分。

1.4 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法

2.結(jié)果

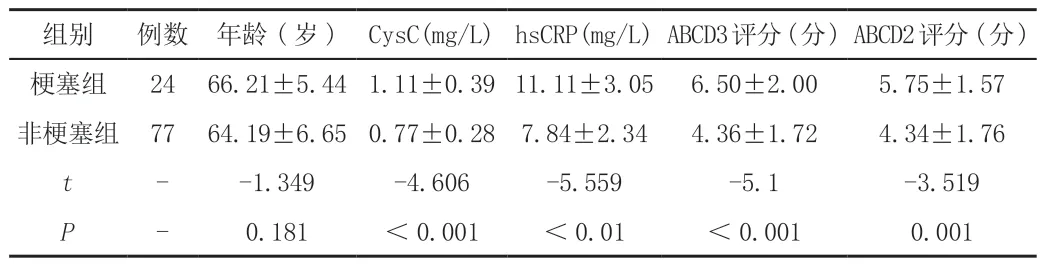

2.1 梗塞組和非梗塞組患者CysC、hs-CRP、ABCD2、ABCD3評(píng)分比較,見(jiàn)表1。

表1 兩組患者基線資料比較 ()

表1 兩組患者基線資料比較 ()

組別 例數(shù) 年齡(歲) CysC(mg/L)hsCRP(mg/L)ABCD3評(píng)分(分)ABCD2評(píng)分(分)梗塞組 24 66.21±5.441.11±0.3911.11±3.05 6.50±2.00 5.75±1.57非梗塞組 77 64.19±6.650.77±0.28 7.84±2.34 4.36±1.72 4.34±1.76 t - -1.349 -4.606 -5.559 -5.1 -3.519 P - 0.181<0.001<0.01<0.001 0.001

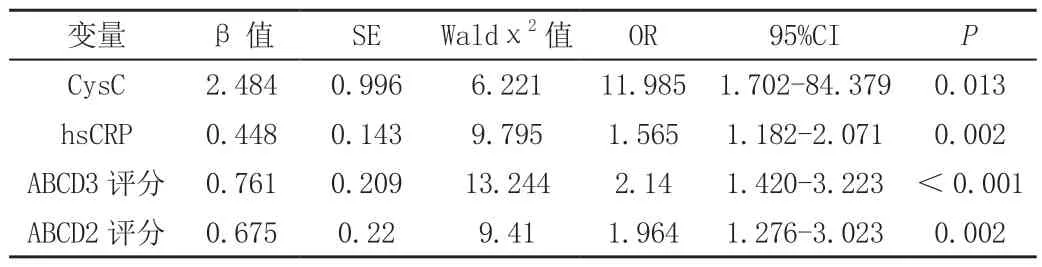

2.2 TIA患者7d內(nèi)進(jìn)展為CI的多因素Logistic回歸分析,見(jiàn)表2。

表2 TIA患者7d內(nèi)進(jìn)展為CI的多因素Logistic回歸分析

2.3 各種評(píng)分法預(yù)測(cè)TIA患者短期發(fā)展為CI的價(jià)值比較,見(jiàn)圖1、2。

Cysc的曲線下面積(AUC)為0.751(95%CI:0.641-0.862),最佳截?cái)帱c(diǎn)為1.035mg/L,其預(yù)測(cè)TIA進(jìn)展為腦梗塞的敏感度為50%,特異度為87%;ABCD3評(píng)分的AUC為0.781(95%CI:0.672-0.890),最佳截?cái)帱c(diǎn)為6.50分,其預(yù)測(cè)TIA進(jìn)展為腦梗塞的敏感度為58.3%,特異度為85.7%;Cysc聯(lián)合ABCD3評(píng)分的AUC為0.825(95%CI:0.733-0.918),其預(yù)測(cè)TIA進(jìn)展為腦梗塞的敏感度為79.2%,特異度為72.7%

hsCRP的曲線下面積(AUC)為0.793(95%CI:0.694-0.893),最佳截?cái)帱c(diǎn)為9.585mg/L,其預(yù)測(cè)TIA進(jìn)展為腦梗塞的敏感度為70.8%,特異度為72.7%;ABCD3評(píng)分的AUC為0.781(95%CI:0.672-0.890),最佳截?cái)帱c(diǎn)為6.50分,其預(yù)測(cè)TIA進(jìn)展為腦梗塞的敏感度為58.3%,特異度為85.7%;hsCRP聯(lián)合ABCD3評(píng)分的AUC為0.848(95%CI:0.766-0.931),其預(yù)測(cè)TIA進(jìn)展為腦梗塞的敏感度為66.7%,特異度為87%。

3.討論

TIA進(jìn)展為腦梗塞的整個(gè)發(fā)病過(guò)程伴隨著多種炎性介質(zhì)、神經(jīng)生化指標(biāo)的改變。故應(yīng)用這類(lèi)的生化指標(biāo)聯(lián)合ABCD3評(píng)分綜合評(píng)定TIA的危險(xiǎn)分層成是目前研究熱點(diǎn)。

ABCD評(píng)分系統(tǒng)的發(fā)展歷史首先要追溯到2000年,當(dāng)時(shí)由Johnston等提出一種5分制加利福尼亞評(píng)分法評(píng)估TIA預(yù)后。2005年Rothwell等提出一種6分制ABCD評(píng)分法來(lái)預(yù)測(cè)卒中風(fēng)險(xiǎn)。但是上述兩個(gè)評(píng)分法都沒(méi)有危險(xiǎn)程度分級(jí)量化指標(biāo),因此2007年Johnston等對(duì)ABCD兩個(gè)評(píng)分法進(jìn)行了改良和驗(yàn)證,并在其基礎(chǔ)上衍生出ABCD2評(píng)分。最新的研究表明,在ABCD2評(píng)分基礎(chǔ)上增加TIA發(fā)作頻率和影像學(xué)檢查(分別是ABCD3評(píng)分和ABCD3-I評(píng)分),可以更有效的評(píng)估TIA患者的早期進(jìn)展為CI的風(fēng)險(xiǎn)[2-3]。張蓮紅等研究顯示預(yù)測(cè)TIA后7d內(nèi)腦卒中風(fēng)險(xiǎn)時(shí),ABCD2、ABCD2-I、ABCD3、ABCD3-I評(píng)分AUC分別為0.733、0.898、0.830和0.935[4]。本研究應(yīng)用Logistic回歸分析顯示ABCD2評(píng)分的OR值是1.964,ABCD3評(píng)分的OR值是2.14,也同樣提示ABCD2評(píng)分、ABCD3評(píng)分是TIA發(fā)展為腦梗塞的危險(xiǎn)因素。

hs-CRP是心、腦血管病的獨(dú)立危險(xiǎn)因素,對(duì)心腦血管疾病的評(píng)估有重要價(jià)值。hs-CRP與血管內(nèi)皮功能障礙有關(guān),其在血液中濃度的高低從一定程度上可反映動(dòng)脈粥樣硬化的存在及其嚴(yán)重程度。Purroy等[5]對(duì)TIA患者隨訪1年后發(fā)現(xiàn),hs-CRP>4.1mg/L患者發(fā)生CI的風(fēng)險(xiǎn)是hs-CRP≤4.1mg/L的2.81倍。李江坤等研究顯示TIA患者血清hs-CRP水平升高,且與ABCD2危險(xiǎn)分層有關(guān),隨著低危、中危、高危分級(jí)危險(xiǎn)度的升高,血清hs-CRP水平也升高[6]。本研究結(jié)果:腦梗塞組的hs-CRP為11.11±3.05mg/L,非梗塞組hs-CRP為7.84±2.34mg/L(P<0.01),顯示腦梗塞組hs-CRP 水平高于非腦梗塞組。而AUC工作曲線的結(jié)果:hs-CRP的曲線下面積(AUC)為0.793;ABCD3評(píng)分的(AUC)為0.781;hs-CRP聯(lián)合ABCD3評(píng)分的(AUC)為0.848,提示對(duì)TIA患者ABCD3評(píng)分聯(lián)合hs-CRP水平更有利于早期發(fā)現(xiàn)高危患者。

CysC是1961年Clausen于腦脊液中首次發(fā)現(xiàn)。其主要作用是抑制內(nèi)源性半胱氨酸蛋白酶的活性,是心腦血管疾病的預(yù)測(cè)因子。CysC與動(dòng)脈粥樣斑塊的穩(wěn)定性有關(guān),參與動(dòng)脈粥樣硬化形成[7]。徐鵬等研究提示TIA患者CysC較健康人群高,CysC升高和TIA有明確相關(guān)性[8]。孔維等研究也同樣提示TIA患者血清Cysc水平增高為T(mén)IA的危險(xiǎn)因素[9]。鄭麒等研究發(fā)現(xiàn)血清cysc水平與TIA顱腦動(dòng)脈粥樣硬化程度呈線性相關(guān)性(r=0.73,P<0.01)[10]。本研究結(jié)果:腦梗塞組的CysC為1.11±0.39mg/L,非梗塞組CysC為0.77±0.28mg/L(P<0.01),顯示腦梗塞組CysC水平高于非腦梗塞組。而AUC工作曲線的結(jié)果:CysC的曲線下面積(AUC)為0.751,CysC聯(lián)合ABCD3評(píng)分的(AUC)為0.825。可見(jiàn)對(duì)TIA患者ABCD3評(píng)分聯(lián)合CysC水平能提高危險(xiǎn)分層的預(yù)測(cè)價(jià)值。

綜上所述,ABCD3評(píng)分聯(lián)合hs-CRP、CysC指標(biāo)預(yù)測(cè)TIA進(jìn)展為腦梗塞較單獨(dú)使用ABCD評(píng)分的準(zhǔn)確度得到了進(jìn)一步提高,在臨床工作中有較高的應(yīng)用價(jià)值,可對(duì)TIA患者進(jìn)行危險(xiǎn)分層管理,從而針對(duì)性采取積極的個(gè)性化干預(yù)措施,避免腦梗塞的發(fā)生。本研究存在如下不足之處:研究結(jié)果顯示CI發(fā)生率為23.8%,較國(guó)內(nèi)外報(bào)道結(jié)果高,分析其原因可能與納入研究的患者均為住院病人,病情相對(duì)較重,提高了陽(yáng)性率,存在一定的選擇偏倚。