圖、文、音、影資料及多媒體應用在劇目創(chuàng)作中的重要作用

溫鐵鋼

【摘 要】本文以武漢人民藝術劇院在2013年創(chuàng)作演出的大型童話音樂劇《尼爾斯騎鵝歷險記》創(chuàng)作、生產(chǎn)、演出過程為例,簡析圖、文、音、影資料及多媒體在劇目藝術生產(chǎn)創(chuàng)作過程、在劇目演出現(xiàn)場、在劇目營銷宣傳方面的實際應用范例,進一步闡述其所具有的不可或缺及可操作的重要性。進一步表明了圖、文、音、影資料的采集和整合本身就是劇目創(chuàng)作生產(chǎn)不可或缺的一部分。

【關鍵詞】圖文音影資料;采集;整合;應用

中圖分類號:J805? ?文獻標志碼:A ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1007-0125(2019)19-0011-04

我們所從事的戲劇藝術,只要是在舞臺上來表現(xiàn),就必須在遵照其特定的三維空間,由演員、舞美、音樂、燈光等進行的第二和第三次創(chuàng)作中來完成。現(xiàn)今數(shù)碼時代的到來、互聯(lián)網(wǎng)應用的普及,大眾視野不斷開闊,傳統(tǒng)的舞臺戲劇藝術不可避免受到影響。多媒體技術的介入,在為舞臺戲劇藝術注入了新的活力的同時,也為舞臺戲劇藝術創(chuàng)作者們提供了更多更新的表現(xiàn)形式及創(chuàng)作手段和方法,使舞臺戲劇藝術體現(xiàn)出了新時代的新特征。

一部舞臺戲劇藝術作品的誕生,自劇本立意、寫作、劇本論證、立項、確定演員及主創(chuàng)人員下生活、進排練場至首場演出中的各個藝術生產(chǎn)環(huán)節(jié)與過程中,均離不開藝術資料即圖、文、音、像等介質(zhì)的支撐。特別是在舞臺戲劇藝術生產(chǎn)發(fā)展到處都充斥著現(xiàn)代化氣息的今天,乃至后續(xù)的演出、專家研討、加工提高、參加各種藝術節(jié)及類型展演活動等,已經(jīng)成為創(chuàng)作出一部優(yōu)秀舞臺戲劇藝術作品成功的必要因素。

表、導、演在劇目創(chuàng)作中的論述大家已經(jīng)見過很多,筆者想以很小的篇幅,以藝術資料(圖、文、音、像)的采集、制作及應用在劇目藝術生產(chǎn)創(chuàng)作中的重要作用,進行淺顯探微。

一、圖文影像資料及多媒體應用在劇目藝術生產(chǎn)創(chuàng)作過程中的重要作用

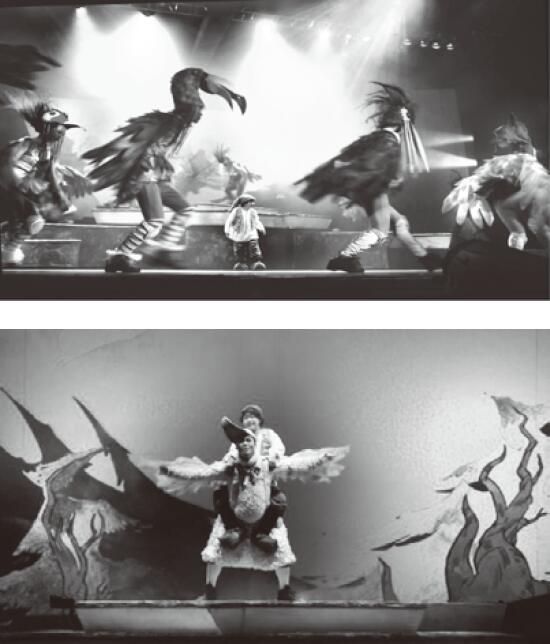

2013年,武漢人藝根據(jù)世界童話名著《騎鵝旅行記》改編創(chuàng)作的大型童話音樂劇《尼爾斯騎鵝歷險記》(以下簡稱《尼》劇)在武漢首演。

《尼》劇故事在尼爾斯家里的農(nóng)場展開。自幼沒了媽媽的尼爾斯正值青春期,他賭氣地向父親說自己不想長大,小精靈“成全”尼爾斯,將他變小。尼爾斯到農(nóng)場上求救,卻遭到動物的襲擊。他躲到家鵝馬丁的翅膀下,被馬丁一起帶到了天空。他們一路跟著大雁飛,尼爾斯學會了與小動物們交朋友,一路上遇到了各種有意思的人物和事情,使他懂得了友愛和忠誠的重要,也讓動物和大雁們對尼爾斯的勇敢和進步刮目相看。尼爾斯拿出唯一使自己變回人類的仙丹,將丹芬從死亡線上救回,大家用各自的本事一路飛行,將這不可能完成的旅程劃上了圓滿的句號。尼爾斯一覺醒來,發(fā)現(xiàn)原來這一切都是一場夢。尼爾斯長大了。

《尼》劇是武漢人藝第一部與英國聯(lián)合制作的大型原創(chuàng)音樂劇作品,由于跨國界合作的特點,需要找到具備全方位素質(zhì),能唱會舞的全能型演員,現(xiàn)場演奏的樂隊,包括錄音混放技術人員等;還有臺詞、多媒體舞美、服裝、動物形態(tài)的編舞,以及魔術、雜技、木偶、舞蹈、聲樂培訓等,將所由一切融為一體。這對于當時的武漢人藝來說是一次前所未有的挑戰(zhàn)。目前的演員不具備音樂劇演員的唱和舞,還有90%的角色都是動物,尤其是鳥類,所以要通過大量的工作坊的訓練才能完成音樂劇的設想。

按創(chuàng)作常規(guī),一般是要先有劇本和音樂歌本,再開始進行舞美設計的討論,因為時間和地域的關系,要求主創(chuàng)各方同時在各自工作室進行創(chuàng)作。音樂、劇本、舞美設計、多媒體在英國創(chuàng)作,武漢人藝方面負責演員海選、工作坊、舞美制作,以及最終整個合成。主創(chuàng)各方必須同時將各自的創(chuàng)作分段即時互傳與對方,推進創(chuàng)作生產(chǎn)。此時的資料統(tǒng)籌部門在《尼》劇的創(chuàng)作生產(chǎn)過程中,擔負起了大量的資料采集、轉接、還原工作。

該部門還進入到創(chuàng)作生產(chǎn)的各個領域,采集圖、文、影像拍攝、制作、傳遞、接收,還原制作為可使用介質(zhì),分發(fā)送至各個主創(chuàng)人員進行制作。由于當時辦公條件限制與技術不完備,造成了一個片段或一個道具設計圖、一段音樂等,需要幾個來回才能完成。由于歐洲與我們這里有近6個小時的時差,對于資料統(tǒng)籌部門來說,那段時間的工作是不分晝夜的。如此無限反復地溝通、制作、傳送是那段時間的工作特點。當時,在演員海選現(xiàn)場、工作坊、排練廳、電腦制作室、舞美制作間、主創(chuàng)研討會、服裝車間等地方都能看到資料統(tǒng)籌部門的資料采集人員在現(xiàn)場工作的身影。

如此不分晝夜的工作,幾個月下來,終于迎來了在武漢的首演。現(xiàn)在回想起當時創(chuàng)作的那些日子,一樣使人精神振奮,激動不已。

話劇演員表演音樂劇,本身就面臨很多專業(yè)技能的挑戰(zhàn)。這些技能必須要使用工作坊,通過舞蹈、聲樂、雜技、木偶等訓練才能達到劇目的要求。在工作坊期間,總導演大衛(wèi)·弗里曼(英)、作曲約翰·卡梅隆(英)等外籍主創(chuàng)人員要親臨工作坊現(xiàn)場指導訓練。資料組根據(jù)工作坊現(xiàn)場的需要,在很短的時間內(nèi)將每個演員拍照、制作出標有中英文姓名圖片掛進工作坊現(xiàn)場,供外籍主創(chuàng)在工作坊現(xiàn)場辨識每一位演員,進行針對性指導。

二、圖文影像資料及多媒體應用在劇目演出現(xiàn)場中的重要作用

還以《尼》劇首輪演出為例。因為劇場安排原因,《尼》劇的首輪演出定在了沒有樂池的中南劇場。沒有樂池,現(xiàn)場樂隊坐哪里?特別是大型音樂劇,樂隊指揮既要看到舞臺演員又要看到樂隊全體成員,臺上演員也要看到樂隊指揮動作。臨時搭建樂池已沒有時間,怎么辦?最后經(jīng)各方面研究決定,演出時間不變,樂隊現(xiàn)場伴奏。具體做法是將樂隊安排在臺右候場區(qū):指揮斜站,一半面對樂隊,一半面對舞臺表演區(qū)側面和臺口正面監(jiān)視器實時影像,臺上演員則通過左臺口外燈籠處的大屏監(jiān)視器實時影像看到樂隊指揮。使用監(jiān)視器將圖像相互即時傳送,首輪演出非常成功,演出效果超出了預想。

這個演出看上去實屬無奈,但回想當時的演出現(xiàn)場,臺前幕后渾然一體,已分不出臺前和幕后。聲、光、影、色沖擊著現(xiàn)場的每一個人,這種不得已的做法,是多媒體技術運用的支持,才得以保證《尼》劇的首輪演出的劇樂隊現(xiàn)場伴奏的完整性。

三、圖文影像資料及多媒體應用在劇目營銷宣傳中的重要作用

我們經(jīng)常說,能否取得社會效益與經(jīng)濟效益的雙豐收,是衡量一部舞臺藝術作品是否優(yōu)秀的重要標準。若你缺少了或根本不去對你的優(yōu)秀舞臺藝術作品進行積極的營銷宣傳,你的所謂已經(jīng)具備社會效益與經(jīng)濟效益的雙豐收將無從談起。而事實上,縱觀全國院團情況,能取得社會效益和經(jīng)濟效益雙豐收的劇目可謂鳳毛麟角。

在生活節(jié)奏進一步加快的今天,產(chǎn)品的營銷宣傳可謂多姿多彩,一個新產(chǎn)品的成功與否,其營銷宣傳則起著與產(chǎn)品質(zhì)量同肩重要作用。

還是以武漢人藝《尼》劇的營銷宣傳為例。武漢人藝一直以來都非常重視劇目的宣傳工作,這個理念一直伴隨著《尼》劇藝術生產(chǎn)的全過程,并一直把這個工作當作劇目藝術生產(chǎn)不可分割的一部分。從劇目策劃立項伊始到演員的全國海選、工作坊、排練、合成、新聞發(fā)布、首演外環(huán)境裝潢、專家研討會,等等,一直強調(diào)著資料采集與制作的重要性。

武漢人藝以往劇目宣傳冊一般A4大小,少則2頁,最多20頁,而《尼》劇宣傳冊,做成了100頁、2公分厚的書。大量的信息應用,極大地增強了內(nèi)容含量,圖片就有一百六十多張,涵蓋了劇目從劇本論證到創(chuàng)作生產(chǎn)和演出的全過程。

為了讓《尼》劇新聞發(fā)布會更富有感染力,除了現(xiàn)場已有的主創(chuàng)個人招貼外,由資料部門制作了一個自劇目策劃伊始到新聞發(fā)布止期間的創(chuàng)作生產(chǎn)活動視頻剪輯,作為該新聞發(fā)布會暖場使用。一經(jīng)使用立刻受到與會媒體和各級領導的好評,資料的魅力即予凸現(xiàn)。另外,除了每個階段都有各個方面的海報招貼的推出外,還有小朋友喜歡的胸章,以及尼爾斯、大鵝等布偶推出。2013年《尼》劇資料庫顯示,據(jù)不完全統(tǒng)計,共記錄《尼》劇檔案446 GB(137 GB 圖片、文件 +309 GB視頻、其他)。其中圖片有126 GB (250張/1GB)= 31500張;視頻有300 GB(1小時/4G)=75小時,其他學習資料有20多GB。由于《尼》劇舞臺呈現(xiàn)為立體多樣化,所以其中劇照部分就有3個版本(俯視、平視、近視),每個版本都有近千余張可供挑選。

《尼》劇的創(chuàng)演成功有幾個第一:第一部中英聯(lián)合制作的大型原創(chuàng)音樂劇;第一部改編自諾貝爾文學獎獲獎童話作品的原創(chuàng)劇目;武漢市文藝院團第一部原創(chuàng)音樂劇。演出場次突破100場,演出城市近30個,演出收入近300萬元。上級給予投資400萬元,全戲總投資700萬元左右,自籌300多萬元,也就是說,自籌部分的資金基本收回了。現(xiàn)在看來,無論是經(jīng)濟效益還是社會效益,均得到了豐厚的回報。

《尼》劇的創(chuàng)作演出已經(jīng)過去了六年,由于其高品位的設計、高質(zhì)量的創(chuàng)作、全方位的宣傳,以及高水準的演出質(zhì)量,不僅獲得在全國各大城市巡演機會,同時也獲得了全國戲劇文化獎·話劇金獅獎兒童劇目獎、國家藝術基金2016年度資助項目、第五屆中國兒童戲劇節(jié)優(yōu)秀展演劇目、第八屆全國兒童劇優(yōu)秀劇目。作為《尼》劇的藝術資料統(tǒng)籌,劇照、造型照、工作照、宣傳視頻錄制剪輯的作者,為《尼》劇獲得的驕人成績感到自豪。

參考文獻:

均來自本院藝術資料庫