中職語文“論述類文本”精準教學策略初探

◆

(麗水市職業高級中學)

長期以來,語文課堂應該教什么,怎么教,教師如何發揮主導作用,學生如何體現主體地位等問題備受關注,然而在實際教學中,教師把自己當主導,學生卻沒有把自己當主體,雖有一些優秀的教學設想,但真正落到實處的寥寥無幾。特別是中職語文“論述類文本”的教學,緣于文本的枯燥、艱澀,致使學生無興趣,教師無激情,課堂教學淺嘗輒止,趨于敷衍,收效甚微。這是一線教學的實際問題,不容忽視。

語文教學的個性化之一,就是根據不同的文本選擇適宜的教學方法,中職語文論述類文本的教學也需要一種適宜的方法,為此,教師不僅要確定“教什么”“怎么教”,還要解決學生“怎么學”“怎么用”的問題,探究中職語文“論述類文本”的精準教學迫在眉睫。

一、課前準備要充分,精準定位

“工欲善其事,必先利其器”。要想提高語文課堂教學效率,充分的課前準備必不可少。有效的課前準備包含三個步驟:一是教師精心準備課前任務;二是學生根據任務自主預習(讀課文、查資料、注疑問);三是教師根據學生預習搜集疑難點。完成以上三步,教師便可以針對課前學習疑難點選擇一兩個合適的教學點(略高于學生現有水平)展開教學,從而準確定位一堂課的教學內容、教學目標和教學方法等。比如,教授《讀書人是幸福人》的課前準備:

1.下發《小組合作探究任務單》,引導學生自主預習(讀課文、查資料、注疑問),填寫任務單,找出關鍵語句,品析內涵,拓展現實例子,感悟讀書幸福。

2.通過問卷星,了解學生的自主預習情況,發現學生學習議論文的疑難點,并針對疑難點開展課堂教學。

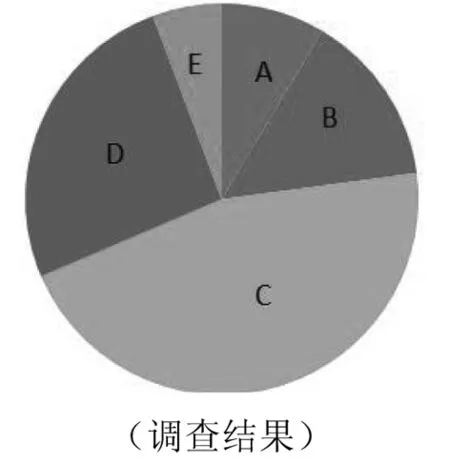

調查問題:在課前預習的過程中,你遇到的最大的困難是什么?

選項:

A.理不清文章的思路

B.找不出關鍵語句

C.讀不懂關鍵語句的深刻含義

D.論證方法不會用

E.其他

依據課前調查結果,教師可明確這堂的教學重點是關鍵語句的品析,教學方法可以是教師示范解讀,學生小組合作探究,這就是本堂課教學精準有效的必要前提。正如陶行知先生所說:“教什么和怎么教,絕不是憑空可以規定的。他們都包含‘人’的問題,人不同,則教的東西、教的方法、教的分量、教的次序都跟著不同了。”因此,教師在考慮教學內容、教學策略的時候,要關注學情,以學生為本,以學生的學為本,做到“從教師走向學生”,真正實現“先學后教,以學定教”的理念。

二、淺層篩選要到位,精準概括

中職語文教學大綱在“閱讀與欣賞”中要求“能概括文章的內容要點、中心意思和寫作特點。”浙江省單獨考試招生語文考試大綱對現代文閱讀也要求“篩選文章中的關鍵詞語和句子”“概括文章的基本內容,歸納中心意思。”論述類文本是一種講究理性和邏輯的文體,往往是內容枯燥,論證繁瑣,學生閱讀興趣低下,思路混亂。對中職學生而言,我們可以適當降低論述類文本的閱讀難度,指導學生通過抓關鍵詞句,來準確篩選并概括文本的關鍵內容與核心觀點,以達到理解文本的目的。

首先,可以根據初步理解確定關鍵詞句。課前預習,初讀文本,學生在不受別人思維影響的情況下,根據第一感覺在文中劃出關鍵詞句。這時劃出的關鍵詞句可能不準確,但卻是學生自己對文本的最初理解,一些會有意想不到的價值。

其次,可以根據題目內容確定關鍵詞句。課文題目往往是文本的中心,反映文本的主要思想線索,根據題目內容確定關鍵詞將不失準確性。

最后,是師生探討,明確關鍵詞句。學生找出相關信息后,教師要對其信息進行修整,如舍棄枝葉進行壓縮,壓縮后再朗讀,朗讀后再壓縮,反復多次,最終就只剩下了關鍵詞。

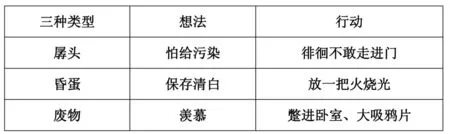

比如,《拿來主義》中分析對待文化遺產的三種錯誤態度,通過篩選和概括,主要信息可準確顯示用如下表:

指導學生學會在閱讀中確定關鍵詞句,是讓學生貼近文本的最好方法。學生透過關鍵性詞句,認識文本時從句到段、再從段到全文,保證理解時詞不離句,句不離段,能整體把握文本內容,做到思路清晰,要點突出,便于問題的發現,有利于提高他們的應用能力和思維能力,實現對論述文信息梳理和內容理解的精準化。

三、質疑批判要嘗試,精準判斷

論述類文本以議論文為主,依據不同的時代和社會背景等,作者的觀點是否具有說服力,我們是全盤接受還是部分接受或是完全不接受,需要在尊重作者“原意”的基礎上進行質疑,也就是教師可以引導學生做批判性閱讀的嘗試,鍛煉學生的精準判斷能力。比如,對《善良》這篇議論性隨筆的語句分析時,有些同學發現一些句子存在語法問題,由此老師就可以引導質疑:

①為了有限的毒蛇和惡狼而不惜將一切視為為毒蛇和餓狼,不惜以對付毒蛇和餓狼的法則為自己的圭臬(“為了”表示目的,此處用“因為”表示原因更恰當)。

②她屬于更文明更民主更發展更富強的社會(在社會前面的修飾語中,從詞性角度來講“更發展”一詞是不太貼切的)。

③我們還可以問一下,我們以對待毒蛇和惡狼的態度對待過的那些倒霉蛋當中又有多少人是經得住時間考驗的當真的毒蛇和惡狼(“當真”太口語化,用“真正”更合適)?

④那些等待著向他們伸出善良的援助之手的凍僵者或是重傷者當中,有多大比例是毒蛇或者餓狼。(等待著“誰”向他們伸出善良的援助之手,不太明確)

“疑是思之始,學之端”,“為學患無疑,疑則有進”,質疑是一種科學態度和能力,它與思維的關系密切。質疑的過程閃爍著理性的光輝、探索的欲望、無窮的勇氣和批判性,閃爍著追求真理的可貴精神。在“論述類文本”閱讀教學中培養學生質疑能力和批判精神有利于學生主體作用的發揮、良好個性的發展、知識信息的儲備,指引學生學會學習,精準判斷。

四、理解感悟要深入,精準賞析

相對于文學類文本而言,論述類文本偏于理性,或過于簡單,說些人盡皆知的道理,或繁瑣無聊,艱澀難懂,學生學起來要么覺得文章一讀就懂,沒啥可學,要么覺得文章不知所云,無從讀起。許多老師在教學這類文章時,頭腦中也常常只有“論點、論據、論證”老三樣,不知此外還有什么可教之處。《中職語文教學大綱》還要求“注重對文章的整體感知和領會,理解重要詞語和句子在文章中的含義和作用”,這就要求學生要根據文本的關鍵詞句,學會發現問題、提出問題,揣摩詞句內涵,真正完成論述類文本閱讀由“梳理信息”到“理解感悟”的提升,這也是學生精準賞析文本的關鍵所在。

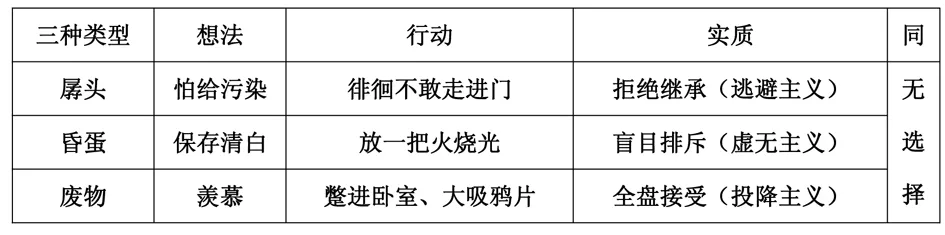

比如,《拿來主義》中分析對待文化遺產的三種錯誤態度部分,關鍵詞已經通過表格清楚展示出來了,但是這些關鍵詞有什么意義,蘊涵了作者怎樣的思想觀點還是值得探討的,所以可以將上面的表格繼續發展一下,讓學生在概括理解的基礎上進行深入的鑒賞感悟:

以上表格可以體現學生的深層次閱讀,根據所篩選的關鍵信息,指導學生鑒賞感悟,使學生不會為了找關鍵詞句而找關鍵詞句,而重在體悟詞句的內涵。讓學生在思考與交流中調整自己的思維習慣、分析方式,精準提升語文賞析能力。

五、課堂評價要全面,精準反思

評價是語文教學的重要組成部分,多元評價需要“有層次、有規律、有區分度”、需要“學生的參與度”、需要“激勵性”,還需要“及時客觀的反饋”,精準、全面、有效的多元評價可以引領和激勵學生的語文學習。

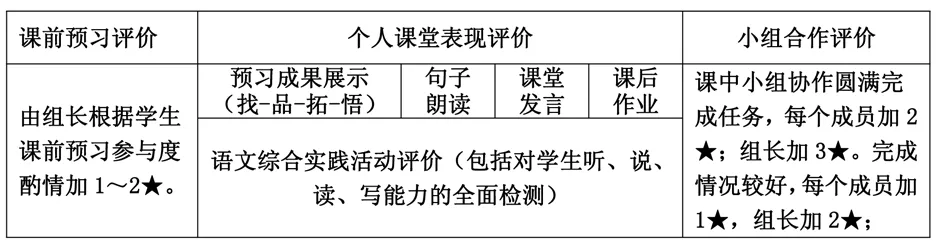

比如,《讀書人是幸福人》一文,依據課前學習任務單和小組合作探究,可用以下小組評價單來實現對學生學習過程的全面評價:

以上評價表涵蓋學生課前、課中、課后的學習情況,涉及語文學習聽、說、讀、寫綜合實踐能力,還包含了學生個人的參與度、小組的合作度等,不僅可以檢查學生掌握語文知識、技能的情況(包括廣度、深度和熟練度),還可以了解學生獨立思考、查找資料和運用知識等方面的能力與智力的發展情況,客觀地評定其語文學習狀況和存在的問題,從而指導學生精準反思,有效地激發學生學習語文的內部動因,提升學習動力。

中職語文教學關鍵要務實,拋棄自大的空話,找回迷失的自我,返樸歸真,切實提升教師自身素質。立足學生實際能力,落實教師主導,學生主體,平等對話的理念,以積極的態度迎接新時代的教育挑戰,真正地使學生具備較強的語文應用能力和探究能力,為職業發展夯實文化基礎。