耕作方式對黃土旱塬土壤有機碳和全氮含量的影響

孟婷婷 孔輝

[摘要]為明確黃土旱塬區農田長期免耕耕作對土壤肥力狀況和作物產量是否存在威脅,建立適宜的高產高效耕作技術體系。在陜西省長武縣的西北農林科技大學長武黃土高原農業生態試驗站,選擇連續3年進行免耕耕作的試驗田,于2015年9月,在冬小麥播種前分別進行免耕、翻耕和旋耕3種耕作處理。2016年冬小麥收獲后,分析了不同耕作方式下0~30cm土層土壤有機碳,全氮和小麥產量。結果表明:0~30cm土層,3種耕作方式下土壤有機碳、全氮含量都沿剖面呈減少趨勢。不同耕作方式下土壤有機碳和全氮含量在0~10cm土層表現為免耕耕作>旋耕耕作>翻耕耕作,每1hm2冬小麥實際產量表現為翻耕耕作>旋耕耕作>免耕耕作,且只在免耕耕作和翻耕耕作下冬小麥實際產量有顯著性差異。

[關鍵詞]黃土旱塬;不同耕作方式;有機碳;全氮;小麥產量

[中圖分類號]S152.4[文獻標識碼]A

土壤是農作物賴以生存的根本,對土壤進行不同的耕作處理是農業生產技術體系中一項重要的研究內容。選擇合理的耕作方式,對土壤養分的固定和作物生長發育及產量的形成具有積極的影響作用。與傳統耕作相比,近年來免耕、深松等保護性耕作技術逐漸興起,國內外大量的研究結果表明,農田實行免耕、少耕等保護性土壤耕作措施,可減輕風蝕和水蝕,改善土壤理化性狀,提高作物產量。但是隨著保護性耕作實施時間的延長,保護性耕作措施的弊端也逐漸顯現,如長期的少、免耕會導致表層土壤養分聚集,不利于養分在深層土壤的均勻分布,進而影響作物產量。

黃土旱塬地區是我國西北地區重要的糧食產地,位于干旱與半干旱區域,屬雨養農業區。隨著保護性耕作研究的興起,該研究區試驗田已進行了為期3年的免耕耕作。為探明該區長期免耕耕作對土壤有機碳、全氮含量及作物產量是否存在威脅,我們在長期免耕后對土壤進行了不同的耕作處理。本研究選擇黃土旱塬區,針對長期免耕存在的問題,通過不同的土壤耕作方式,分析耕作方式對長期免耕冬小麥0~30cm耕作層土壤養分和產量的影響,以期為建立合理的輪耕制度提供科學參考。

1 研究區概況與研究方法

1.1 研究區概況

試驗區位于陜西省長武縣的西北農林科技大學長武黃土高原農業生態試驗站(35°14′N,107°40′E),該區屬旱作農業區,氣候為暖溫帶半濕潤大陸性季風氣候,農作物種植以一年一熟小麥、玉米為主。試驗地海拔1200 m,年均氣溫9.1 ℃,日照時數2226 h,年均降雨量為578.5 mm。試驗田土壤是黑壚土,田間持水量 21%~24%,萎蔫濕度 9%~12%,耕層土壤pH 為8.4,容重為1.36g/cm3。

1.2 實驗設計與耕作方式

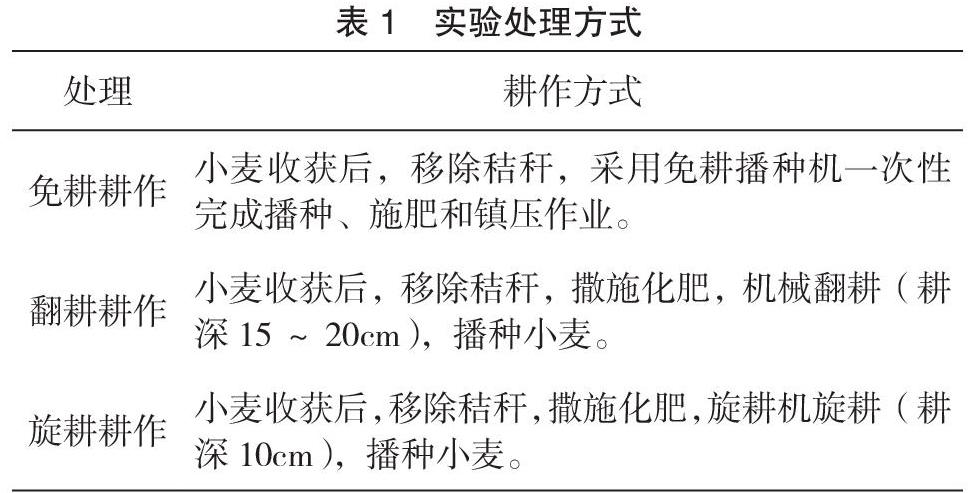

本實驗選擇連續3年進行免耕耕作的試驗田,于2015年9月,在冬小麥播種前分別進行免耕、翻耕和旋耕3種耕作處理,3次重復,實驗處理方式如表1所示。各處理施肥量均按照當地農戶管理模式。冬小麥品種選用“長旱58”,播種量為150kg/hm2,2015年9月29日播種,2016年6月4日收獲。

1.3 取樣方案與測定方法

小麥收獲后,用土鉆在實驗田上分別取三個點,取土深度為30cm,分三層,每10cm一層,即0~10cm,10~20cm,20~30cm,取一部分土樣(40~50g)裝入鋁盒中,用來測定土壤含水率,另取一部分土樣(350~450g)裝入自封袋中,用來測定土壤有機碳和全氮的含量。依據鮑士旦主編的第三版土壤農化分析,土樣有機碳含量采用重鉻酸鉀氧化法,土壤全氮含量采用半微量開氏測定。

1.4 數據處理

平均值和標準差用來表示不同耕作方式和不同深度土壤有機碳,全氮的含量以及冬小麥的產量,單因素方差分析用來分析不同耕作方式對土壤有機碳,全氮的含量和冬小麥產量的影響,采用LSD方法分析數據間的差異顯著性(P<0.05),數據處理用Excel2007,數據分析用Spss20。

2 結果與分析

2.1 不同耕作方式下土壤有機碳含量

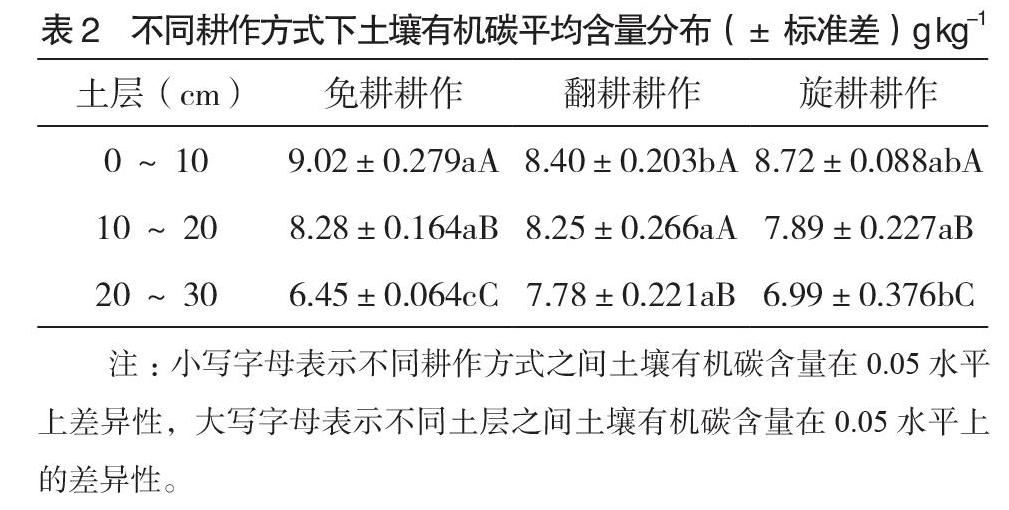

如表2所示,3種耕作方式在0~30cm土層土壤有機質含量都沿土壤剖面呈減少趨勢,且免耕耕作,旋耕耕作土壤有機碳含量在0~10cm,10~20cm,20~30cm土層間有顯著性差異(p<0.05),翻耕耕作土壤有機質含量在0~10cm,10~20cm土層間無顯著差異性,但與20~30cm土層土壤有機碳含量呈顯著性差異(p<0.05)。不同耕作方式下土壤有機碳含量在0~10cm土層表現為免耕耕作>旋耕耕作>翻耕耕作,免耕耕作顯著大于翻耕耕作(p<0.05),在10~20cm土層表現為免耕耕作>翻耕耕作>旋耕耕作,都無差異性,在20~30cm土層表現為翻耕耕作>旋耕耕作>免耕耕作,且差異顯著(p<0.05)。

2.2 不同耕作方式下土壤全氮含量

如表3所示,3種耕作方式在0~30cm土層土壤全氮含量都沿土壤剖面呈減少趨勢,免耕耕作,旋耕耕作0~10cm土層土壤全氮含量與20~30cm土層呈顯著性差異(p<0.05)。不同耕作方式下土壤全氮含量在0~10cm土層表現為免耕耕作>旋耕耕作>翻耕耕作,在10~20cm土層表現為旋耕耕作>翻耕耕作>免耕耕作,在20~30cm土層表現為翻耕耕作>旋耕耕作>免耕耕作,且都無顯著性差異(p<0.05)

2.3 不同耕作方式下冬小麥產量

由表4可以看出三種耕作方式下穗粒數,百粒重,理論產量都無顯著性差異。每1hm2有效穗數表現為旋耕耕作>翻耕耕作>免耕耕作,且免耕耕作有效穗數與翻耕耕作和旋耕耕作有顯著性差異。

3 結論

土壤有機碳和全氮含量都隨著土層的增加而減少,且在免耕耕作和旋耕耕作下,表層0~10cm 土層有機碳和全氮含量與下層都有顯著性差異。表明養分隨著土層深度的增加而減少。不同耕作方式下土壤有機碳和全氮含量在0~10cm土層表現為免耕耕作>旋耕耕作>翻耕耕作,免耕使表層養分聚集,翻耕由于耕作深度的加深,使得養分在下層的分布均勻。

[參考文獻]

[1] 王勇,姬強,劉帥,等. 耕作措施對土壤水穩性團聚體及有機碳分布的影響[J]. 農業環境科學學報,2012(07):1365-1373.

[2] 羅珠珠,黃高寶,張國盛.保護性耕作對黃土高原旱地表土容重和水分入滲的影響[J]. 干旱地區農業研究,2005(04):7-11.

[3] Shipitalo M J,Dick W A,Edwards W M.Conservation tillage and macropore factors that affect water movement and the fate of chemicals[J].Soil & Tillage Research, 2000,53(3):167-183.

[4] 尚金霞,李軍,賈志寬,等.渭北旱塬春玉米田保護性耕作蓄水保墑效果與增產增收效應[J].中國農業科學,2010(13):2668-2678.

[5] 毛紅玲,李軍,賈志寬,等.旱作麥田保護性耕作蓄水保墑和增產增收效應[J]. 農業工程學報,2010(08):44-51.

[6] 付國占,李潮海,王俊忠,等.殘茬覆蓋與耕作方式對土壤性狀及夏玉米水分利用效率的影響[J]. 農業工程學報,2005(01):52-56.

[7] 雷金銀,吳發啟,王健,等.保護性耕作對土壤物理特性及玉米產量的影響[J]. 農業工程學報,2008(10):40-45.

[8] Varvel G E,Wilhelm W W.No-tillage increases soil profile carbon and nitrogen under long-term rainfed cropping systems[J].Soil and Tillage Research,2011, 114(1):28-36.

[9] 孔凡磊,陳阜,張海林,等.輪耕對土壤物理性狀和冬小麥產量的影響[J].農業工程學報,2010(08):150-155.

[10] Hernanz J L,López R,Navarrete L,et al. Long-term effects of tillage systems and rotations on soil structural stability and organic carbon stratification in semiarid central Spain[J]. Soil & Tillage Research,2002, 66(2):129-141.

[11] Gao X,Wu P,Zhao X,et al.Soil moisture variability along transects over a well-developed gully in the Loess Plateau,China[J].Catena, 2011,87(3):357-367.

[12] 鮑士旦主編. 土壤農化分析 第3版[M]. 北京:中國農業出版社, 2000.