黃土高原村域農村人居環境質量評價研究

常虎 王森

[摘要]農村人居環境質量是實施“鄉村振興”戰略的重要基礎。基于2016年榆林市子洲縣西北部10個行政村的農村人居環境調查數據,構建評價指標體系,運用全排列多邊形綜合指數法進行評價,并以此針對黃土高原目前農村人居環境現狀提出建議,以期為落實“鄉村振興”戰略提供理論依據。研究表明:研究區人居環境水平不高,綜合指數和單項指數在區域空間分布上有一定的規律性,主要表現為政府所在地和常住人口較少的行政村水平相對較高,其他行政村相對較低;行政村之間同一系統層指標的區域空間差異明顯,尤以公共服務協調性最差,要注意強化行政村之間公共服務的協調建設,繼續加強行政村之間的生態環境、經濟發展、基礎設施和居住質量的統籌建設。

[關鍵詞]農村人居環境;全排列多邊形綜合指數法;鄉村振興

[中圖分類號]X821[文獻標識碼]A

農村人居環境是衡量農民生活質量的重要指標,是新農村建設的重要內容之一,也是促進中國城鄉統籌建設的重要內容之一。黨的十九大報告將“生態宜居”置于鄉村振興戰略五大目標任務的第二位,足見其重要性。關于人居環境的研究,自從吳良鏞先生初次提出人居環境概念,國內學者進行了很多相關工作,如李帥等基于層次分析法和熵權法的寧夏城市人居環境質量評價,認為寧夏城市的人居環境質量總體不容樂觀,城市間的協調度亟待提高;郜彗等對中國省域農村人居環境建設進行評價并提出了發展對策,認為中國農村人居環境呈現東高西低的局面,西南地區尤其需要政府給予重點關注和支持;程龍和董捷基于全排列多邊形圖示指標法的城鄉建設用地增減掛鉤適宜區評價,表明全排列多邊形圖示指標法對指標體系進行綜合評價簡單易行,有效避免了主觀因素在適宜性評價中的影響,用于掛鉤適宜性評價工作;李健娜等通過建立Delphi評價模型對鄉村人居環境進行評價研究,結果基本與實際相符,說明建立的評價指標體系具有可行性。然而,與城市人居環境研究相比,關于農村人居環境的研究無論在理論研究、案例數量還是人居環境質量評價方法運用上均有很大差距,因此對于農村人居環境的研究目前還是人居環境科學研究的新領域。作為人類的居住地,城市和農村享有同樣重要的地位,而且農村人居環境是城鄉復合人居環境中必不可少的組成部分。綜上所述,以行政村為研究單元對農村人居環境綜合質量評價的研究較少,而行政村是鄉村振興的重要載體,對改善農村人居環境具有重要意義。2016年,住房和城鄉建設部開展了全國農村人居環境調查,本文選取位于黃土高原的榆林市子洲縣西北部村界接壤的10個行政村為研究區,構建了具有地域特色的行政村農村人居環境質量評價指標體系,對研究區農村人居環境質量進行綜合評價分析,并對單一行政村內部和多個行政村之間的人居環境質量進行協調分析,該研究為黃土高原推動“鄉村振興”戰略提供科學依據。

1 研究區域概況

研究區位于黃土高原腹地(37°41′N,109°50′E),榆林市子洲縣西北部邊界相互接壤的十個行政村,年降雨量428mm,總面積1833hm2,人口4601人,距縣城約25km,具有代表性和廣泛性。其中,瓜園則灣村委會、吳家山村委會、火石溝村委會、西溝村委會、桑坪村委會、艾家畔村委會屬于鄉鎮政府駐地;草灣村委會、蔣興莊村委會、陳家溝村委會、石畔峁村委會屬于非鄉鎮政府駐地。

2 農村人居環境質量評價指標體系構建

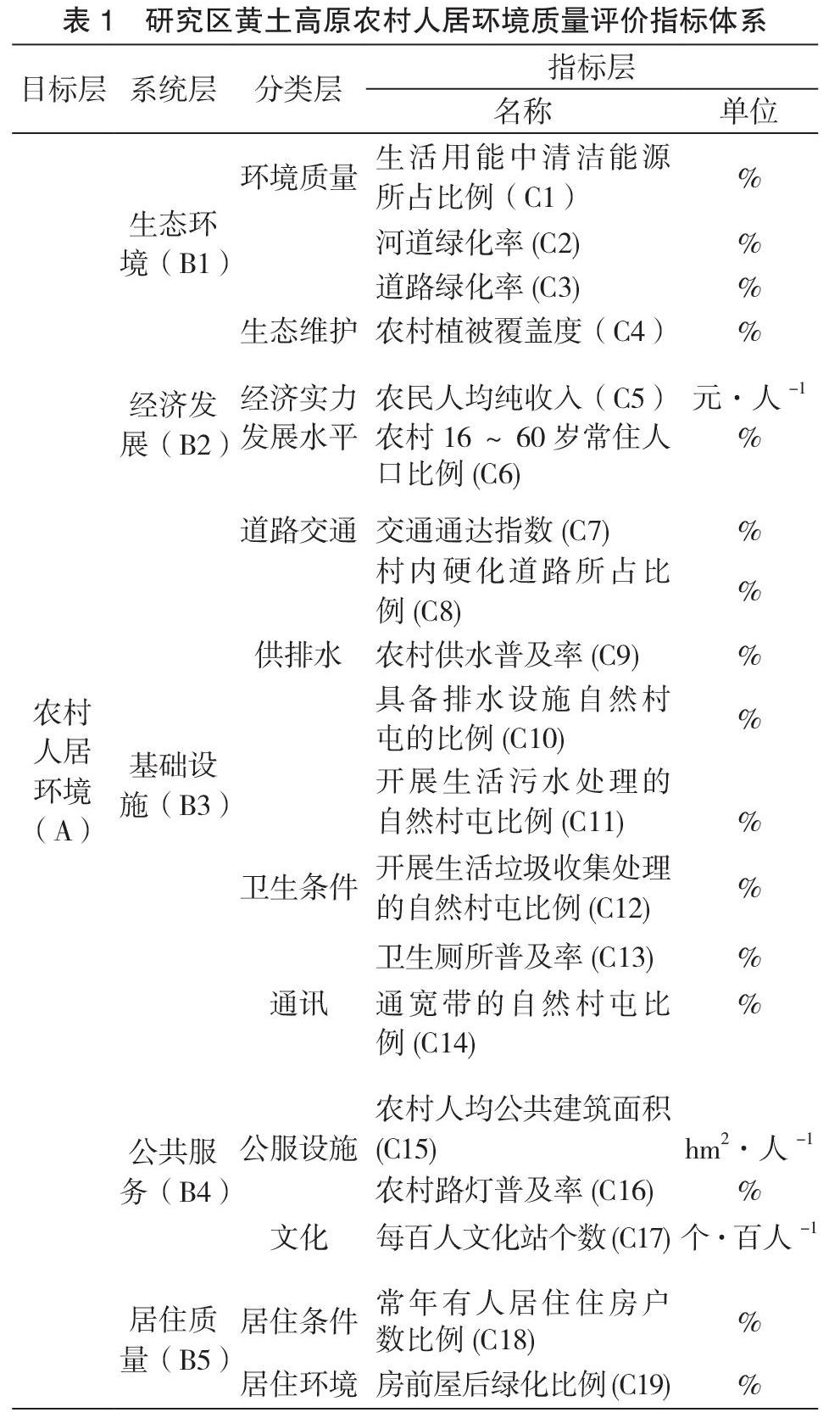

農村居民生產生活的外部環境是由社會文化環境和自然生態環境構成的,農村人居環境的內部要素是地域空間環境,本文秉持整體性、層次性和可執行性等原則,借鑒已有人居環境評價的方法體系,參考2016年住房和城鄉建設部的全國農村人居環境調查數據,以行政村為研究單元,分別從生態環境、經濟發展、基礎設施、公共服務和居住條件5個系統出發,構建黃土高原研究區農村人居環境質量評價指標體系(見表1)。

19項指標說明:(1)生態環境指標層中,生活用能中清潔能源所占比例可以反映農村能源消費狀況,河道綠化率和道路綠化率可間接反映農村環境質量;農村植被覆蓋度反映農村生態維護水平。(2)經濟發展指標層中,農民人均純收入體現農村農民的經濟實力;農村16~60歲常住人口比例反映農村經濟發展的人力資源水平,同時也體現農村發展水平。(3)基礎設施指標層中,交通通達指數反映農村外部交通通達度,村內硬化道路所占比例反映農村內部交通質量;農村供水普及率、具備排水設施自然村屯的比例、開展生活污水處理的自然村屯比例反映農村市政供水、排水和污水處理能力;開展生活垃圾收集處理的自然村屯比例反映農村生活垃圾集中收集水平,衛生廁所普及率反映農村庭院的衛生情況,這兩者都是衛生條件的重要體現;通寬帶的自然村屯比例反映農村使用通訊設施的情況。(4)公共服務指標層中,農村人均公共建筑面積和農村路燈普及率反映農村公共服務設施質量;每百人文化站個數反映農村文化公共服務設施普及的狀況。(5)居住質量指標層中,常年有人居住住房戶數比例反映整體住房條件;房前屋后綠化比例反映居住環境的改善程度。

3 評價方法與數據來源

3.1 評價方法

全排列多邊形指數法不但可以反映單項指數,而且可以反映綜合指數,由于評價過程中沒有涉及到主觀性較強的確定權重問題,使評價結果能夠真實反映評價對象的水平,有效避免了主觀因素在評價過程中的影響。本方法經常用于土地利用評價、農村人居環境建設評價、可持續利用評價等方面的研究。

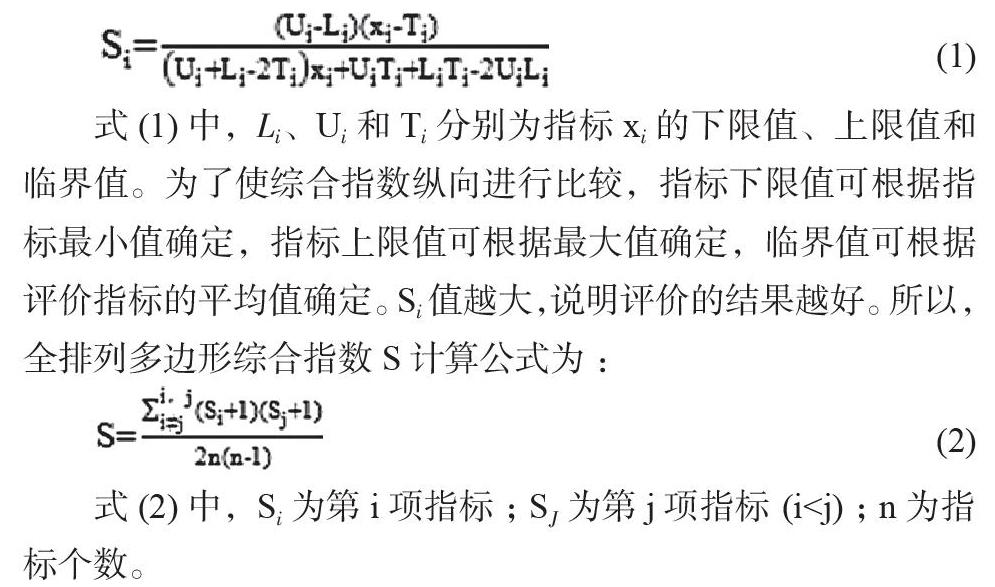

假設評價對象共有n個評價指標,這n個指標之間有相對的獨立性。首先對數據對象采用雙曲線標準化函數進行標準化,對于第i個指標對象,標準化函數為:

式(1)中,Li、Ui和Ti分別為指標xi的下限值、上限值和臨界值。為了使綜合指數縱向進行比較,指標下限值可根據指標最小值確定,指標上限值可根據最大值確定,臨界值可根據評價指標的平均值確定。Si值越大,說明評價的結果越好。所以,全排列多邊形綜合指數S計算公式為:

式(2)中,Si為第i項指標;SJ為第j項指標 (i 此方法相較于多因素統計方法,優點主要體現在對農村人居環境質量評價過程中收集的數據進行處理的時候,計算簡單、可觀性強和可視化效果好等。通過對原始數據的分析和統計,并利用公式(1)進行標準化處理,然后利用公式(2)計算5個系統的評價指數和綜合指數。 3.2 數據來源 所采用的數據來源于住房和城鄉建設部2016年全國農村人居環境調查。 4 結果與分析 4.1 單項評價指數分析 生態環境是農村人居環境可持續發展的基礎。研究區生態環境指數的平均值為0.33,在高于研究區水平的5個行政村中,非鄉鎮政府駐地的行政村占4個,分別是草灣村委會、蔣興莊村委會、陳家溝村委會和石畔峁村委會,鄉鎮政府駐地僅瓜園則灣村委會 1 個。說明這5個行政村生態環境本底破壞程度低,相對較少的常住人口起到了維護生態平衡的作用,特別是陳家溝村委會常住人口不足吳家山村委會的二分之一。吳家山村委會、火石溝村委會、西溝村委會、桑坪村委會和艾家畔村委會分別處于研究區生態環境指數的后 5 位,其中西溝村委會和艾家畔村委會生態環境指數低于0.1。這5個行政村都處于鄉鎮政府駐地,人群主要聚集地,人口密度大,很大程度上會對農村生態環境產生脅迫作用。整體而言,研究區生態環境指數表現為位于鄉鎮政府駐地的行政村低于非鄉鎮政府駐地的行政村。 分析表明,研究區農村經濟發展水平較低,經濟發展指數的平均值為0.25。經濟發展指數高于0.25的行政村有4個,其中瓜園則灣村委會、吳家山村委會、火石溝村委會處于鄉鎮政府駐地,非鄉鎮政府駐地僅石畔峁村委會1個行政村。這4個行政村16~60歲常住人口比例明顯大于其他6個行政村,較多的勞動力對農村經濟發展有一定的促進作用。研究區經濟發展指數低于0.25的行政村中,草灣村委會和陳家溝村委會的經濟發展指數都低于0.1,分別為0.036和0.042。由于黃土高原地區農業發展條件差,以及農村勞動力流失較為嚴重,農村經濟水平整體較低。總體而言,研究區農村人居環境經濟發展水平區域差異比較明顯,呈現坐落于鄉鎮政府駐地的行政村高,非鄉鎮政府駐地的行政村低的規律。 基礎設施是改善農村人居環境的物質基礎,也是農村各項社會活動的平臺。研究表明,瓜園則灣村委會的基礎設施指數最高(0.41),該行政村是鄉政府所在地,對基礎設施建設相對較為完善。相比之下,其他9個行政村基礎設施指數都低于0.23,其中桑坪村委會、艾家畔村委會和草灣村委會基礎設施指數在0.020~0.040之間,研究區基礎設施建設底子薄,基礎差。整體而言,研究區農村人居環境基礎設施水平以鄉政府所在地為最高,非鄉政府所在地與鄉政府所在地差距較大,整體較為薄弱。 實現人居環境的可持續發展,有必要重視公共服務的發展。艾家畔村委會和蔣興莊村委會的公共服務指數遠超過其他研究區行政村,由于對路燈的普及和文化站的建設投入,這2個行政村的公共服務指數都超過0.5,公共服務水平較高。但是,吳家山村委會、火石溝村委會、草灣村委會、陳家溝村委會和石畔峁村委會公共服務指數均小于0.01,這5個行政村都存在公共服務供給不足、農村勞動力文化教育水平低和公共基礎設施建設薄弱等問題。研究區農村人居公共服務水平區域差異非常明顯。 居住質量改善是農村人居環境的基礎條件。通過分析,研究區農村人居環境居住條件指數平均值為0.26,受黃土高原氣候和農民的生活習慣的影響,住房以窯洞為主,房屋價值不高。瓜園則灣村委會、吳家山村委會和石畔峁村委會居住條件指數均超過0.4,新農村發展較好;草灣村委會居住條件指數最小,評價指數低于0.1。從研究區農村人居環境居住條件區域差異來看,鄉鎮政府駐地的行政村稍優于非鄉鎮政府駐地的行政村。 4.2 綜合評價指數分析 綜合評價指數分析發現:該研究區農村人居環境綜合評價指數的平均值為0.21,低于全國農村人居環境綜合指數(0.32)。但是,瓜園則灣村委會綜合指數(0.42)高于全國農村人居環境綜合指數。這是由于瓜園則灣村委會是鄉政府所在地,生態環境、基礎設施和居住條件都要優于其他9個行政村,但是公共服務水平低于部分行政村。此外,蔣興莊村委會和石畔峁村委會高于研究區平均水平。蔣興莊村委會由于常住人口相對較少對生態環境的影響作用不大,公共服務設施又較為完備,可是基礎設施方面配置匱乏,需要加強投入;石畔峁村委會主要因為居住條件、生態環境和經濟發展較為良好,公共服務建設方面需要引起注意。草灣村委會農村人居環境綜合評價指數最低,低于0.1。該研究區的基礎設施、經濟發展、公共服務和居民質量等基本生活指標亟待改善,黃土高原農村人居環境建設的形勢還很嚴峻。研究區各行政村農村人居環境整體水平偏低、區域差異顯著,表現為鄉政府所在地和常住人口較少的行政村農村人居環境綜合指數相對較高。 5 結論與建議 農村人居環境建設是“鄉村振興”戰略的重點,也是農村可持續發展的重要課題。通過對黃土高原研究區10個行政村的人居環境進行評價,能夠對黃土高原農村人居環境的進一步發展提供必要的理論依據和實際意義。 對黃土高原研究區農村人居環境質量評價的結果表明,各行政村之間人居環境質量差異明顯,瓜園則灣村委會的人居環境質量最佳,草灣村委會的人居環境質量最差。瓜園則灣村委會的生態環境、基礎設施和居住條件均最高;草灣村委會的公共服務、經濟發展和基礎設施的建設水平均最低。在行政村內部的人居環境建設中,依然要加強強項指標的繼續建設和弱項指標的強化建設,以提高行政村之間的協調性,進而促進農村的可持續發展;行政村之間同一系統層指標的區域空間差異明顯,尤以公共服務協調性最差,在行政村之間的協調建設中失調。通過對行政村之間的比較分析,要注意強化行政村之間公共服務的協調建設,繼續加強行政村之間的生態環境、經濟發展、基礎設施和居住質量的統籌建設。依據評價結果,結合黃土高原研究區各行政村的現實情況,對農村人居環境建設提出以下建議: (1)10個行政村之間的農村人居環境質量差異明顯,整體低于全國農村人居環境質量水平。要促進黃土高原農村人居環境協調有效的發展,各行政村應當重視和加強農村人居環境建設,加快縮小行政村之間差異的速度,才能使黃土高原農村人居環境整體水平的提高得到有效地推進。 (2)鄉村振興,生態宜居是關鍵。依據評價結果,吳家山村委會、火石溝村委會、西溝村委會、桑坪村委會和艾家畔村委會農村生態環境質量水平較低。這類行政村要著重增加農村植被覆蓋度,建議加快河道、道路、房前屋后的綠化及退耕還林建設。西溝村委會和艾家畔村委會可憑借旅游業的發展,加快提升農村生態環境質量水平。 (3)發展農村經濟,為農村人居環境建設提供物質基礎。農村經濟發展直接影響農村人居環境建設,瓜園則灣村委會的經濟發展水平較好,行政村內部其他方面的建設水平也較好。各行政村要制定符合自身特點的經濟發展政策。常住人口較少的行政村可以將土地外包換取租金收入,例如陳家溝村委會常住人口較少;具有旅游發展潛力的行政村可以完善旅游設施建設,例如瓜園則灣村委會、草灣村委會、艾家畔村委會、西溝村委會擁有“四大名山”旅游資源,以此帶動農村經濟發展;進一步調整農業產業結構,例如推廣黃土高原山地蘋果項目等產業,提高經濟發展水平。 (4)加強農村基礎設施建設,提升農民的生活質量。基礎設施的完善是農村社會環境建設的重點,各行政村應加強農村交通體系建設,增加硬化道路面積,讓農民出行更加便利;完善農村供水、衛生、通訊系統的建設,提高農民生活的舒適度。 (5)加快農村公共服務建設,提升農民綜合素質水平。在公服設施方面,現階段要繼續增加公共建筑的數量和路燈的普及率,拓展農民的活動空間和活動時間;在文化方面,可以加強文化站的建設和投入,從突出和優化黃土高原農村特色文化,鼓勵文化事業的發展等方面來提升農村公共服務水平。 (6)美化居住環境,增加居住質量水平。黃土高原農村住房多以窯洞為主,可以從房前屋后的綠化、修建庭院、建設沼氣池等方面對農村居住環境進行提升,同時調動農民的積極性和主動性來參與新農村的建設。 為了解黃土高原地區農村人居環境質量現狀,本文只對10個典型行政村2016年的人居環境質量進行了評價,對于長期和大尺度的評價研究還有待補充。未來應對長期和大尺度的人居環境質量做動態分析,為黃土高原的新農村建設和“鄉村振興”戰略實施提供更為全面的理論依據。 [參考文獻] [1] 趙霞.農村人居環境:現狀、問題及對策——以京冀農村地區為例[J].河北學刊,2016,36(01):121-125. [2] 方明.推進鄉村振興戰略 改善農村人居環境[J].中國農村科技,2018(11):44-47. [3] 吳良鏞.關于人居環境科學[J].城市發展研究,1996(01):1-5+62. [4] 李帥,魏虹,倪細爐,等.基于層次分析法和熵權法的寧夏城市人居環境質量評價[J].應用生態學報,2014,25(09):2700-2708. [5] 郜彗,金家勝,李鋒,等.中國省域農村人居環境建設評價及發展對策[J].生態與農村環境學報,2015,31(06):835-843. [6] 程龍,董捷.基于全排列多邊形圖示指標法的城鄉建設用地增減掛鉤適宜區評價[J].農業現代化研究,2013,34(04):472-476. [7] 李健娜,黃云,嚴力蛟.鄉村人居環境評價研究[J].中國生態農業學報,2006(03):192-195. [8] 李王鳴,葉信岳,孫于.城市人居環境評價──以杭州城市為例[J].經濟地理,1999(02):39-44. [9] 邢蘭芹,曹明明.西安城市人居環境可持續發展趨勢研究[J].干旱區資源與環境,2011,25(08):59-63. [10] 諶麗,張文忠,李業錦.大連居民的城市宜居性評價[J].地理學報,2008(10):1022-1032. [11] 周維,李新.我國農村人居環境研究進展[J].安徽農業科學,2012,40(26):13055-13056+13058. [12] 李伯華,曾菊新,胡娟.鄉村人居環境研究進展與展望[J].地理與地理信息科學,2008(05):70-74. [13] 劉欽普,林振山,馮年華.江蘇城市人居環境空間差異定量評價研究[J].地域研究與開發,2005(05):30-33. [14] 李伯華,劉沛林,竇銀娣.鄉村人居環境建設中的制度約束與優化路徑[J].西北農林科技大學學報(社會科學版),2013,13(02):23-28. [15] 吳瓊,王如松,李宏卿,等.生態城市指標體系與評價方法[J].生態學報,2005(08):2090-2095. [16] 顧康康,劉雪俠.安徽省江淮地區縣域農村人居環境質量評價及空間分異研究[J].生態與農村環境學報,2018,34(05):385-392. [17] 陳曉華,李久林,儲金龍.基于DEA-ESDA的皖江城市帶城市效率評價[J].華東經濟管理,2015,29(12):51-56+100. [18] 周侃,藺雪芹.新農村建設以來京郊農村人居環境特征與影響因素分析[J].人文地理,2011,26(03):76-82. [19] 張雷,李娜娜,趙會茹,等.基于全排列多邊形圖示指標法的火電企業節能減排績效綜合評價[J].中國電力,2014,47(06):145-150.