初中物理實踐性、開放性作業設計策略

陳鳳玲

摘 要:在“立足過程,促進發展”的新課程理念下,探究分享三種有效的實踐性、開放性物理作業設計的策略:設計參觀訪問型作業,激發學生參與的興趣;設計團隊合作型作業,培養學生合作交流意識;設計實驗探究型作業,提高學習物理能力。以期為物理實踐性、開放性作業設計和布置提供參考。

關鍵詞:實踐性;開放性作業;物理

《義務教育物理課程標準(2011年版)》指出“學生的課后作業不應僅僅局限在對物理習題的演算上,閱讀資料、觀察調查、實踐體驗等課外活動都應成為課后作業的一部分,它們是物理教學聯系生產、生活的重要方式。”然而受制于傳統思想,教師在設計物理課后作業時仍沿用“題海戰術”,學生也不乏“地獄作業”的怨言。而一份新穎有趣、生動活潑的實踐性、開放性物理作業,則能有效激發學生學習物理的熱情,讓學生感受到學習物理的樂趣,同時在解決實際問題的過程中提高學習能力。

本文探究分享三種有效的實踐性、開放性作業設計的策略,嘗試通過內容豐富、形式多樣的開放性物理作業,使學生養成良好的思維習慣,提高其分析和解決問題的能力。

一、設計參觀訪問型作業,激發學生參與的興趣

物理知識來源于生活,又服務于生活。學生的物理學習不能僅僅局限在物理課堂,而應該從廣泛的社會和生活中找到相應學習的內容和主題。因此,教師設計參觀訪問型作業,與實際相聯系,引導學生關注生活中的物理現象,對觀察到的現象產生好奇心,試圖了解其中的奧秘,從而激發學生的學習興趣。同時讓學生在完成作業的過程中,加深對參觀和調查內容的認識,通過參觀訪問領略自然歷史風光、感悟自然力量,了解人類為戰勝自然的不懈努力,喚起學生學習物理的積極性。比如設計如下題。

題1:戰國時期青銅鑄造的編鐘是我國古代重要的打擊樂器,大鐘音調低沉,小鐘音調高亢。請你參觀訪問上海博物館,仔細觀察如圖1所示編鐘,并聆聽編鐘演奏的樂音。回來后與同伴交流你的參觀體會,并討論編鐘發聲音調的高低可能與什么因素有關。

這種參觀訪問型作業,給學生提供了更為豐富的學習內容,同時也給予學生廣泛的學習時間和空間。教師在學生遇到困難時適時點撥,保護學生的學習熱情,讓學生在調查研究的過程中逐漸加深對物理概念、物理規律的理解。學生在參觀和調查中學習到的內容,并不局限于回答幾個問題,他們會掌握很多與之相關的其他信息,這是課堂教學無法做到的。

對于一些較復雜的參觀訪問內容,教師可以給出調查報告的樣式,如圖2所示,幫助學生搭建腳手架,讓學生順利完成調查研究。

教師設計參觀訪問型物理作業時,應選擇具有調查研究價值和文化傳承價值的社會熱點、焦點問題,讓學生積極主動地將物理知識運用到調查實踐活動中,幫助其逐步樹立正確的世界觀、人生觀,增強其將科學服務于人類的使命感和責任感。教師同時要注意選擇的內容要有實際意義而且有趣味性,讓學生有強烈的了解其中奧秘的愿望。

二、設計團隊合作型作業,培養學生合作交流意識

教師為學生群體設計實踐性、開放性物理課后作業時,需要綜合考慮學生群體和學生個體發展的差異性,設計團隊合作型作業,引導學生合作、交流、調查、質疑和辯論,培養學生的合作交流意識,促進學生全面發展。有一定難度的學習任務,教師可以將它設計為團隊合作型作業,讓學生組成合作小組,在民主平等的關系中開展組內分工協作,發揮小組集體的智慧,讓學生在小組對話和交流中引發思維的碰撞,通過同伴的互助,相互啟發,逐步領會和理解學習內容,完成學習任務。比如學生學習完八年級《聲》章節后,教師設計如下題。

題2:從實驗室取來魚洗盆,并盛放一定量的清水擺在臺面上,教師把雙手弄濕了之后,在兩邊的銅耳上來回摩擦,不一會兒伴隨著魚洗盆發出的嗡鳴聲,有如噴泉般的水珠從四條魚嘴中噴射而出(如圖3)。學生觀看后紛紛稱奇,躍躍欲試。學生嘗試后,教師提問:為什么摩擦裝水的魚洗盆耳后,能發出嗡鳴聲并濺出水花呢?

要求3~5人形成一個研究小組尋找答案。找來一個帶手柄的鐵盆(如圖4),并在鐵盆內放入半盆水,嘗試摩擦鐵盆兩側手柄,觀察能否獲得與魚洗盆類似的實驗效果?如果不行,請你猜測并分析可能是哪些因素影響實驗效果。然后查找相關資料,探尋魚洗盆的工作原理。最后將小組的實驗研究過程制作成PPT或寫成小論文,并在綜合實踐課上展示。

為了充分調動小組成員的學習熱情,實現不同層次學生的差異發展,教師在布置團隊合作型作業前,應該結合學生特點,讓每一位組員承擔互補、有內在關聯的角色:組長、匯報員、調查員、觀察員、記錄員等,通過明確分工,建立起平等交流、合作分享的局面。在學生探尋答案的過程中,教師需要及時跟進和了解學生的學習需求,鼓勵學生合理利用現代技術手段——網絡、視頻、互動平臺等資源尋找信息和答案。

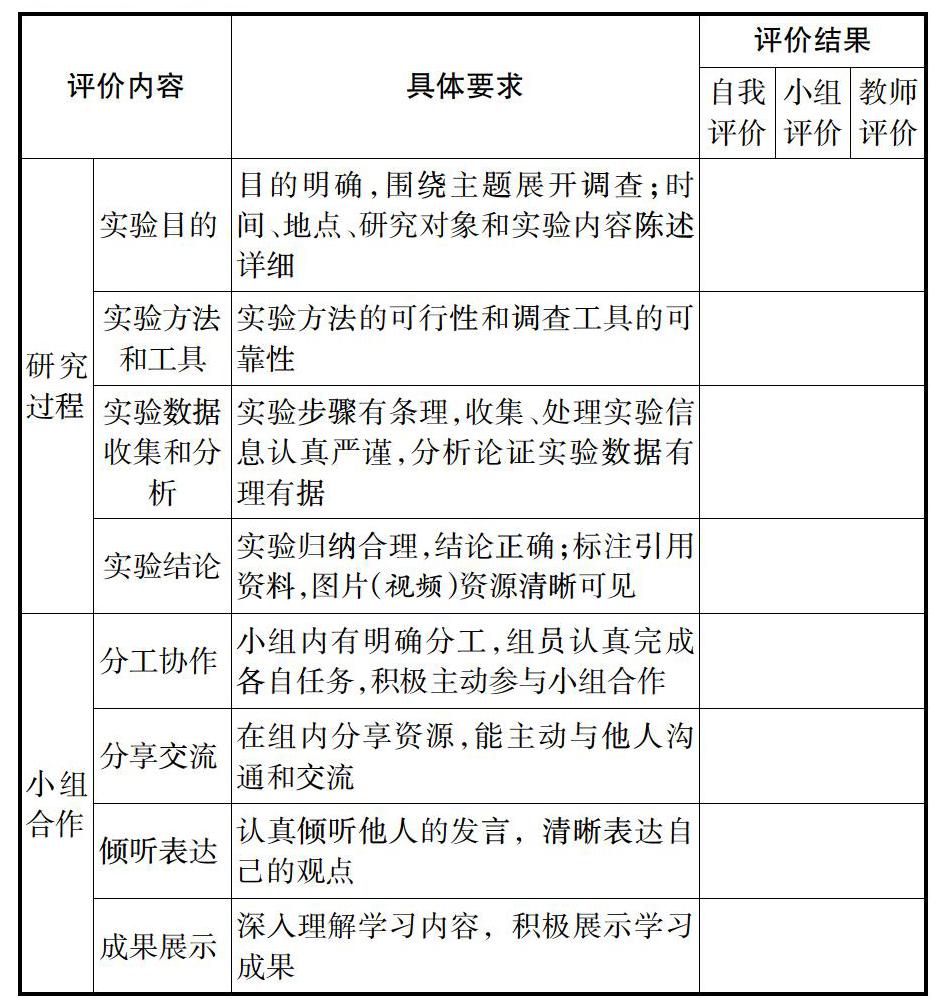

為了最大化凸顯團隊合作型作業的效果,教師在布置作業時,需要將評價內容和評價要求的表格展示給學生,具體如下表,以便對學習過程以及小組的整體表現進行考核。

這種多主體參與、關注個體差異的評價方式,能引導學生建立良好的合作機制;多維度、有梯度的評價內容,能診斷學生合作和學習中的優勢與不足,并激勵其及時改進。因此,教師在設計團隊合作型作業時,還應該同時設計多元的評價內容和評價標準,關注對學生終身發展很重要的批判性思維和問題解決能力的形成。教師設計該類型作業時,應立足教材,結合教材設計一些有挑戰性的延伸內容,讓學生組成合作團隊完成作業任務,促使學生積極主動利用圖書館、閱覽室、網絡等渠道廣泛收集整理信息,在合作和交流中去粗取精、去偽存真、認真篩選,合理表達、傳遞信息。

三、設計實驗探究型作業,提高物理學習能力

物理是一門實驗學科,實驗是學生學習物理的重要途徑和方法。教師設計實驗探究型物理作業時,應發掘物理實驗本身的趣味性,利用實驗本身的魅力打開學生智慧的天窗,引導學生主動探究。由于作業是開放性的,教師可以為學生提供一些必要的文字資料以幫助學生思考,但要避免把實驗步驟一條一條地羅列給學生,也不要把學生的思維禁錮在一個一個的“考點”里。這些實驗是學生課后完成的,因此實驗設計時需要將物理實驗生活化、新穎化,問題設計也需避免填空式回答,讓學生在實驗的過程中體驗到動手實踐的快樂,又感受到物理實驗的魅力,比如設計如下3、4兩題。

題3:請你準備若干個高腳酒杯,如圖5所示,往玻璃杯內倒入不同數量的水,手上沾一些水,依次沿每個玻璃杯口快速滑動。仔細傾聽玻璃杯發出的聲音有什么不同?并思考是什么導致了聲音的這些不同?

題4:樂器演奏的樂音給人們帶來絕美的享受。請你參考口琴、長笛等管樂器的發聲原理,利用吸管制作一個簡單的吸管琴或吸管笛,并在課堂上展示。

教師適時拋磚引玉,設計符合學生身心特點的,能激發學生學習興趣的,實踐性、開發性物理作業,激發學生的無限創意。學生順利地完成了上述兩題作業,并且在題4中,學生的答案非常豐富,有的學生仿照口琴發聲原理,制作了吸管琴,如圖6所示;有的學生仿照長笛發聲原理,制作吸管笛,如圖7所示,甚至有的學生能夠利用自己制作的吸管琴,吹奏一曲《歡樂頌》。

這種實驗探究型物理作業,讓學生利用身邊的物品饒有興趣地做物理實驗,探索并找到問題的答案,既拉近了物理學與生活的距離,讓學生深切地感受到科學的真實性,又有利于增強學生的創新意識。教師還可設計作業讓學生探究生活中的實際問題,如題5。

題5:如圖8所示當車輛通過橋梁時,橋梁會發生振動,并向周邊環境輻射噪聲。對于工作或生活在橋梁周邊的人,如果長期暴露于這種低頻噪聲中,可能會產生頭痛、耳鳴、失眠、腹部壓迫等生理和心理反應,嚴重影響身體健康。規范橋梁設計,對混凝土橋面面板的彎曲剛度規定下限,可以避免結構因大幅度振動向外輻射空氣波。此外,橋梁采取無伸縮縫結構,提高橋梁路面的平整度,也能夠減小車輛作用引起的橋梁振動。

(1)上文中提到可以降低橋梁振動導致的噪聲污染的措施有哪些?

(2)請你實地考察你家附近的一座高架橋,體驗和感受車輛通行時橋梁產生的噪聲。通過實驗探究,找到進一步減弱橋梁振動噪聲的方法和措施,并在綜合實踐課上展示。

課堂的時間是有限的,教師不可能將龐大數量的信息在有限的教學時間內塞給學生。學生的學習就好比釀一壺酒,教師需要給這壺酒預留一定的時間、維持恰當的溫度,才能讓這壺“酒”醞釀發酵。題5這種開放性探究作業,使學生從親身體驗中發現橋梁噪聲問題,再從實驗探究中找到減弱橋梁振動的方法和措施。這個過程既能增進了學生的閱歷學問,又幫助學生樹立主人翁意識。學生既學到物理知識,又學到科學方法,同時發展了自身探究能力。教師設計該種作業時,可以選擇實驗原理簡單、實驗現象明顯、實驗器材可以從生活中廣泛取材的內容,便于學生就地取材進行實驗,提高作業的完成效率。

總之,教師在設計實踐性、開放性的物理作業時,需適時根據學習內容的知識結構,結合學生的認知發展特點,創造性地設計一些實踐性、開放性的物理課后作業,讓學生從日常生活中探索物理學道理,既鍛煉學生的應用能力、理論聯系實際能力,又幫助學生養成良好的科學態度及科學精神,促進學生的全面而富有個性地發展。

參考文獻:

范永梅.“合作學習”的實踐與反思[J].中學物理教學參考,2017(3).

編輯 段麗君