對初中科學復習課作業布置改進的嘗試

邵維維

摘 要:作業是課堂教學必要的延伸,也是鞏固課堂教學內容,檢驗學生知識掌握程度的有效手段。作業量過多是學生學業負擔過重的直接原因,特別是期末復習階段,學生作業“堆積如山”現象比比皆是。復習階段如何布置作業,除了控制作業數量之外,在作業布置的形式和內容等方面都可以改進和嘗試,以期達到“輕負高效”的目標。

關鍵詞:科學作業;巧用錯題;論壇形式;課堂效率

作業,作為課堂教學必要的延伸,是鞏固課堂教學內容,檢驗學生知識掌握程度的有效手段。目前,作業量的多少是學生和家長爭論最多的地方,某種意義上作業量過多已成為造成學生學業負擔過重的直接原因。既要“減輕學生負擔”,又不能影響學生的學習成績,教師除了要提高課堂效率之外,對作業的布置更要研究和思考。特別是在期末復習階段,初中學生要面對語、數、英、科等眾多學科作業的“轟炸”,疲憊不堪,復習效率低下不說,有些學生甚至出現了“厭學情緒”。如何在復習階段保持學生做作業的熱情,真正發揮每道習題的作用,讓學生在復習階段從“題海”中解脫出來,本人在復習階段對科學作業布置進行了小小的改進和嘗試。

一、嘗試復習課作業改進的誘因

1.復習課作業往往以試卷為主,形式單一,學生負擔重

每到期末,當每門學科進入復習階段后,學生考試前“最黑暗”的時刻就到了。由于復習課容量大,上課節奏一般比平時教學快,期末作業量明顯要多于平時。復習課上布置的作業多半是老師從網上或一些教輔用書中挑選出來的與當天復習內容有關的題目,主要是以試卷的形式下發給學生,讓他們進行練習。此時學生手頭上的講義一天往往就有好幾張。而教師由于期末備課量的加大,一般顧不上精心篩選練習的題目,常常造成題目的機械重復,一些單元練習中的題目很多與作業本中的題目重復。一些各縣市的期末模擬卷,彼此間很多題目雷同甚至重復,而學生要完成老師布置的作業只能反復做,增加了學生學習的負擔,也大大降低了學生學習的熱情,每當此時學生總有一種“對作業想說愛你不容易”的感受。

2.復習課作業層次性不明顯,不利于不同層次學生提高

期末復習時,學生對相同的知識點掌握的程度不同,學生的層次性差異明顯。一般老師只能照顧到大部分學生,而小部分學生肯定還有“聽不懂”或“太簡單”的現象。期末復習課作業也有類似的現象,作業過于基礎簡單,不能滿足學生對拓展性思維的訓練,而如果作業中題目過于深奧,又會導致很多學生“望題興嘆”而“裹足不前”。如何使不同層次的學生在一次作業中都得到不同程度的提高,“試卷一份”這種傳統方式上的一般作業布置很難做到使不同層次的學生都得到不同程度提高的需求。

3.復習課作業注重培養學生記憶模仿,對其他能力培養不足

在期末復習階段,老師一般在復習課上滿堂講,學生或記或背,更多的時候是老師三天兩頭搞個小測驗,來檢查學生知識掌握情況。一般在期末復習階段各科的講義滿天飛,大多數學生機械記憶老師復習過的知識點,模仿老師講解過的例題。很少有學生會仔細梳理課本知識,查找自己的漏洞,通過比較歸納的方法,把相近的題目或類似的題目進行收集。學生通過老師布置的期末練習題,加強了記憶,但這僅僅訓練了他們的機械模仿能力,而學生歸納整理能力、遷移能力、科學想象及動手能力未能通過期末作業得到訓練和提高。

二、科學復習課作業布置改進的方法

1.巧用錯題“變廢為寶”,兼顧“個性”和“共性”

為了在期末復習時盡可能避免機械重復,同時最大限度地調動學生的積極性和主動性,滿足不同層次學生不同的要求。我就讓每個學生準備一本專門的練習本來收集平時學習時做過的錯題。根據復習課內容,我圈定收集錯題的內容范圍,每個學生根據自己的情況挑選“有價值”的錯題。錯題主要的來源是平時的作業本和學生自己做過的教輔用書,如全程助學與評估。由于基礎不同的學生錯誤不同,而且課外做的教輔材料也不同,這樣每個學生收集的題目往往是不同的。另外因收集錯題的范圍可控,所以每節復習課結束后學生需要做的題目量也不多,大大減輕了學生期末的作業量。以八年級上期末為例,第一章《運動和力》復習完后,多數學生收集的錯題量在十題左右。學生基礎不同,錯題量也不同,收集的錯題也不同,這樣能盡可能兼顧每個學生的個體差異。老師可以通過批閱學生的錯題總結出錯誤特別集中的題目,然后再次進行講解,或者在復習課中安排講解與之類似的例題。把學生“共同”的誤區找出來,提高復習課的效率,使復習的內容真正落到實處,提高復習的效率。收集錯題這項作業也可以放在老師復習該部分內容之前,比較靈活、機動。

2.以錯題為載體,“論壇形式”發揮最大效能

期末復習時如果簡單地讓學生進行錯題的收集,那么僅僅減輕作業量,僅僅使不同層次的學生重新審視了自己每一部分遺漏、未理解的知識點。如何讓這些已篩選出來的錯題,發揮其最大的效能呢?在教學過程中,我讓兩個平衡班的學生相互對換批閱錯題本,同時采用“論壇形式”對每個題目進行點評。批閱的學生可以對“樓主”的解法提出自己的看法即自己不同的解題方法。或者附上自己的題目,與之同類但略有區別,也或者只是簡單的評價即批改。相互批閱完成的錯題本,還可以在班級內不學生習小組間交流,學生還可以繼續發表“評論”。該方法一經使用,極大地點燃了學生的學習熱情,從學生的“評論”中我發現學生是很有創造性和想象力的。

案例:樓主A學生收集一作業本錯題為:將一袋大米放在勻速向右運動的輸送帶上,開始米袋與輸送帶間有一段距離的相對滑動,然后米袋隨輸送帶一起勻速運動。當輸送帶突然制動時,米袋會繼續向前滑動一段距離后停下。(請選擇填寫以下合適的字母標號)

A.受到方向向右的摩擦力

B.受到方向向左的摩擦力

C.不受力

(1)米袋剛放上輸送帶的瞬間,米袋在水平方向上受力情況為(? )。

(2)當米袋隨輸送帶的瞬間,米袋在水平方向上受力情況為(? )。

(3)當將輸送帶突然制動時,米袋在水平方向上受力情況為(? )。

本題答案分別為(1)A (2)C (3)B

隔壁班批閱的學生B評價:答案對,可否畫出受力分析圖?如果不會,我教你!

本班學生C:to B君:

附說明:剛放上去時米袋相對于傳送帶是向左運動,因此米袋受到的摩擦力要阻止其相對運動,要向右。(解答滿意,點個贊吧)

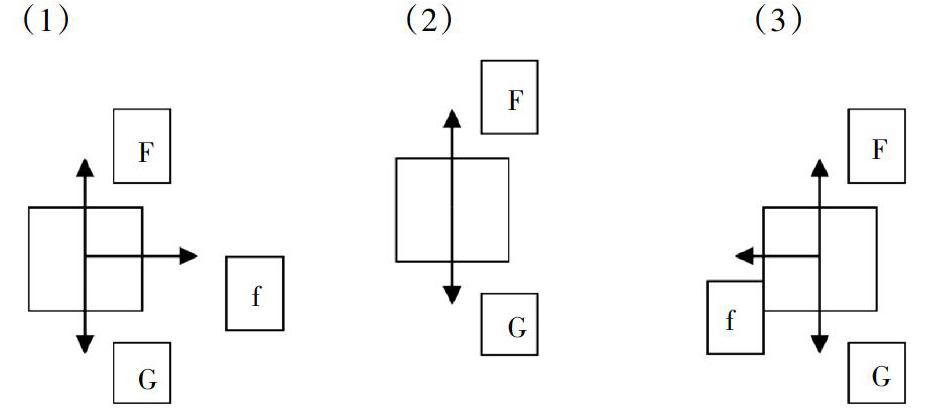

學生D:to A、B、C,下題競答

如圖,靜止的傳送帶上有一木塊A正在勻速下滑,當傳送帶突然向下開動時,木塊A滑到底部所需的時間t與傳送帶靜止不動時所需的時間t0相比:

A.t=t0? ? ? ? ?B.t>t0

C.t 學生E:中考題賞析如圖所示,一個木塊在光滑水平面上以v0的速度做勻速直線運動,沖上粗糙斜面后最終靜止在A點。以下關于木塊在斜面上受到摩擦力的說法正確的是()。 A.木塊在斜面上受到的摩擦力始終不變 B.木塊在A點時受到的摩擦力大小等于木塊的重力 C.木塊在斜面上受到的摩擦力方向始終沿斜面向下 D.木塊在斜面上受到的摩擦力方向會發生改變 當我看到A學生的錯題本時,我為他們點贊了,這種“論壇討論”充分開發了學生學習的潛能,培養了學生的歸納總結能力,拓寬學習的思路,同時還可以互幫互助,資源共享,實現多贏。 3.互動試卷,提高學生主動性 在期末復習階段,學生的學習狀態往往決定著最后的復習效果。每天面對不同老師高密度高強度的知識“灌溉”,再加上考試前的緊張和焦慮,往往會讓學生產生濃重的“學習倦怠感”,學習積極性和主動性大打折扣。很多學生往往看到試卷就厭煩,有時根本沒看清題目就下筆,老師批改也非常郁悶,基礎的題目也會錯很多,反復講反復錯,反復做反復錯,進入了“惡性循環”。如果讓學生角色互換一下,讓他們不做“試卷的奴隸”而是做“試卷的主人”,相信學生學習的積極性會提高很多。在期末時我往往讓學生自己出試卷,由于一份試卷需要花費較多精力,因此我往往把這樣的作業作為雙休日的回家作業,或者讓學生出“微試卷”。按比例減小總分值,減少總題量。編寫試卷的過程是一個整理、總結、感悟的過程,能訓練學生對考點的把握,能有效提高學生的“題感”。 當然學生用心編寫的試卷一定要充分利用,否則會打擊學生積極性,助長不認真的學習風氣。我通常的做法是讓不同層次的學生交換使用和批改,從中挑出優秀的試卷給予獎勵。 三、科學復習課作業改進后的思考 科學是門探究性的學科,其實很多的課堂教學問題也很值得老師們去探究。根據學科的特點以及科學課程標準指出:要倡導學生主動參與、探究發現、交流合作的學習方式,注重學生的經驗與學習興趣,改變課程實施中過分依賴教材、過于強調接受學習、死記硬背、機械訓練的現狀。重視學生對知識的發現過程、接受過程和創造過程。如果在復習課中對學生能力培養的要求高于對學生分數的要求,那么老師可以教得更開心,學生學習得更快樂。現代各種學習理論(行為主義學習理論、認知學習理論、建構主義學習理論)中,我們可以找到一個共同的特點,就是培養學習的主動性和自覺性。通過科學復習課作業改進嘗試后,我發現學生學習是有激情的,學生的能力是可開發的,學生的想象力是無限的。我們的教學活動,如果能打開學生想象的翅膀,能提高每位學生的科學素養,那么我們的教學才是真正有效的。 研究高效的科學課堂教學,我們一直在路上。 參考文獻: [1]封燁.初中科學作業布置有效性策略初探[J].科學教育,2016(1). [2]梅小蕓.關于中學語文作業的幾點思考[J].考試周刊,2010(44). 編輯 張佳琪