《驗證牛頓第二定律》實驗裝置的探究

李清

摘 要:教育部在2014年提出“中國學生發展核心素養”理念,根據這一理念需要培養學生的評估數據的能力、創新思維、設計實驗探究方案的能力、獲取數據的能力、分析論證的能力、合作與交流討論的能力,另外還有學生能準確表述、評估和反思總結實驗探究過程和結果的能力。

關鍵詞:實驗原理;實驗裝置;驗證;探究

《驗證牛頓第二定律》是高中物理《高考考試大綱》規定七個之一的力學實驗。實驗涉及研究對象受到的合外力F合、質量M和加速度a的測量數據,通過分析它們的數據找出三者的相互關系,是《高考考試大綱》考查實驗中難點之一,受到高考命題人的青睞。本文從實驗原理入手設計實驗裝置進行實驗探究,以小組(每組6人最佳)為單位的形式,每個組員至少分別設計一個測合外力F合和加速度a的方案,小組內再進行可行性討論與交流,形成可操作性的方案,每個小組上交評估后的可行性方案給教師,教師評估可行后再在實驗室實驗驗證。

一、設計測量合外力F合的實驗裝置

1.設計思路

(1)確定研究對象:小車(或滑塊)

(2)研究對象的受力分析

(3)根據F合=F-f可知,要測出F合就必須測出細繩拉力F和摩擦力

由于設計測量摩擦力f會增加學生設計難度和實驗復雜程度,最好采用平衡摩擦力的方法或利用氣墊導軌。建議設計平衡摩擦力f實驗方案等完成實驗后作為拓展實驗留個學生思考。

(4)平衡摩擦力f:教師引導學生思考平衡摩擦力f的原理

2.測小車(滑塊)受到的合力F實驗裝置案例分析

(1)用物體重力作為小車(滑塊)受到的合力F實驗裝置

圖3裝置來源教材,易設計符合學生的最近發展區,但會帶來系統誤差。對高中生來說,減小系統誤差是難點,部分學生難以突破這個難點,教材為減輕學生思維難點直接用砝碼及砝碼盤的重力作為小車(滑塊)受到的合力F,但帶來小車(滑塊)質量遠遠大于砝碼及砝碼盤質量的限制條件。

(2)用彈簧測力計測小車(滑塊)受到的合力F

圖4裝置實驗器材簡單,可操作性差,精確度低。建議學生在實驗室進行驗證時操作圖4裝置。圖5裝置避免圖4裝置的不足,保證實驗的可操作性和精確度的同時充分利用實驗室器材,具有一定的創新性。學生利用動滑輪的特點,測出小車(滑塊)受到的合力F。

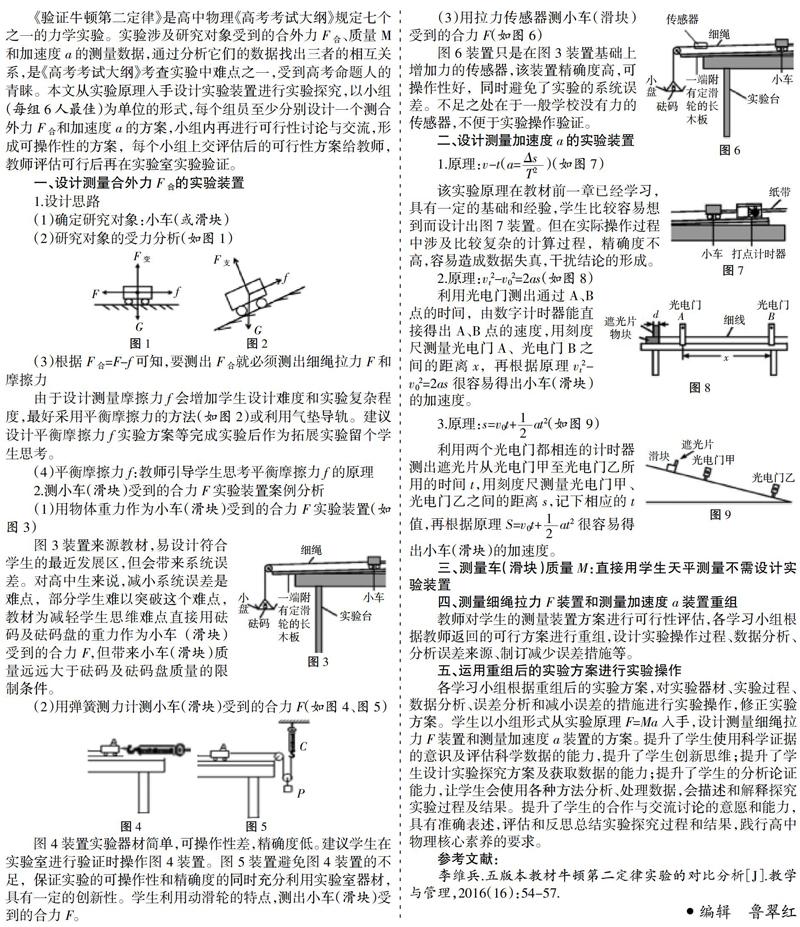

(3)用拉力傳感器測小車(滑塊)受到的合力F(如圖6)

圖6裝置只是在圖3裝置基礎上增加力的傳感器,該裝置精確度高,可操作性好,同時避免了實驗的系統誤差。不足之處在于一般學校沒有力的傳感器,不便于實驗操作驗證。

二、設計測量加速度a的實驗裝置

該實驗原理在教材前一章已經學習,具有一定的基礎和經驗,學生比較容易想到而設計出圖7裝置。但在實際操作過程中涉及比較復雜的計算過程,精確度不高,容易造成數據失真,干擾結論的形成。

2.原理:vt2-v02=2as(如圖8)

利用光電門測出通過A、B點的時間,由數字計時器能直接得出A、B點的速度,用刻度尺測量光電門A、光電門B之間的距離x,再根據原理vt2-v02=2as很容易得出小車(滑塊)的加速度。

三、測量車(滑塊)質量M:直接用學生天平測量不需設計實驗裝置

四、測量細繩拉力F裝置和測量加速度a裝置重組

教師對學生的測量裝置方案進行可行性評估,各學習小組根據教師返回的可行方案進行重組,設計實驗操作過程、數據分析、分析誤差來源、制訂減少誤差措施等。

五、運用重組后的實驗方案進行實驗操作

各學習小組根據重組后的實驗方案,對實驗器材、實驗過程、數據分析、誤差分析和減小誤差的措施進行實驗操作,修正實驗方案。學生以小組形式從實驗原理F=Ma入手,設計測量細繩拉力F裝置和測量加速度a裝置的方案。提升了學生使用科學證據的意識及評估科學數據的能力,提升了學生創新思維;提升了學生設計實驗探究方案及獲取數據的能力;提升了學生的分析論證能力,讓學生會使用各種方法分析、處理數據,會描述和解釋探究實驗過程及結果。提升了學生的合作與交流討論的意愿和能力,具有準確表述,評估和反思總結實驗探究過程和結果,踐行高中物理核心素養的要求。

參考文獻:

李維兵.五版本教材牛頓第二定律實驗的對比分析[J].教學與管理,2016(16):54-57.

編輯 魯翠紅