基于流行病學調查的中醫體質分布及慢病相關性分析

路晨雯 馬曄琳 汪濤 楊敏春

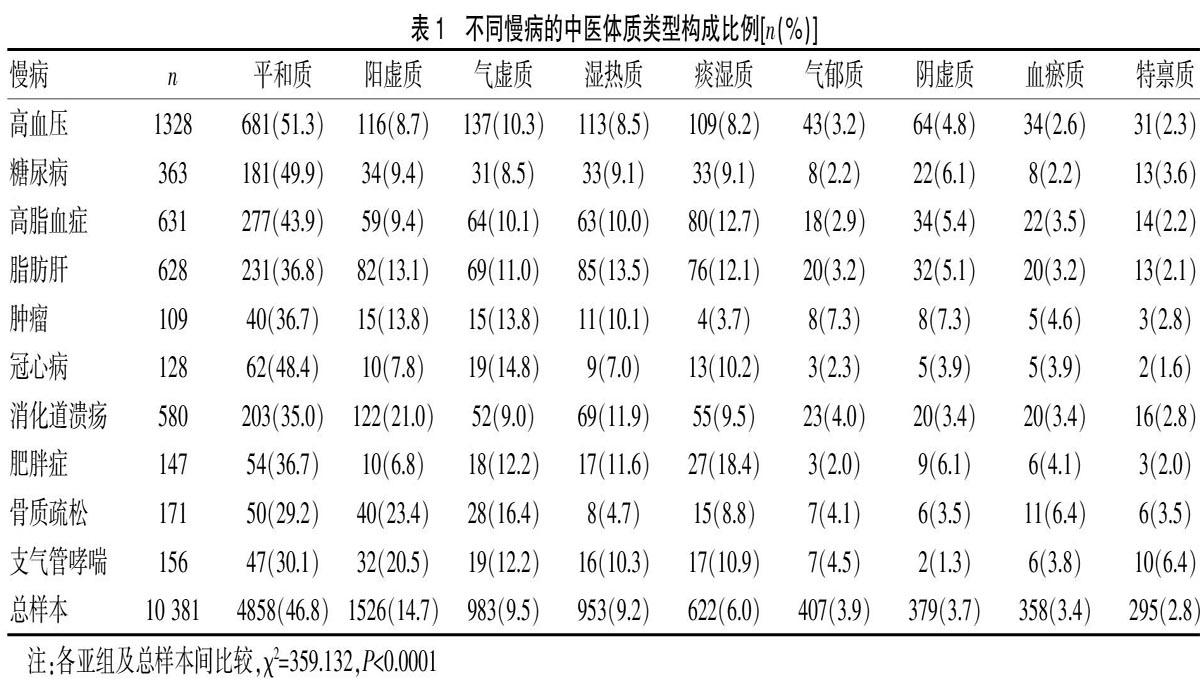

[摘要] 目的 基于我院健康體檢中心體檢人群的中醫體質類型分布情況及既往史,來探討中醫體質與慢病的相關性。方法 收集我院健康體檢中心體檢一般人群樣本10 381例,填寫標準化的“中醫體質量表”,采用判別分析法判定個體體質類型,并記錄既往史,以10種慢性病種分組,采用χ2檢驗分析比較各亞組構成比的差異。 結果 我院體檢的慢性病患者以平和質為多。偏頗體質中,高血壓病患者主要是氣虛質(10.3%)、陽虛質(8.7%)、濕熱質(8.5%)、痰濕質(8.2%);糖尿病患者是陽虛質(9.4%)、痰濕質及濕熱質(9.1%)、氣虛質(8.5%);高脂血癥患者是痰濕質(12.7%)、氣虛質(10.1%)、濕熱質(10.0%)、陽虛質(9.4%);脂肪肝患者是濕熱質(13.5%)、陽虛質(13.1%)、痰濕質(12.1%);腫瘤患者是氣虛質及陽虛質(13.8%)、濕熱質(10.1%)、氣郁質及陰虛質(7.3%);冠心病患者是氣虛質(14.8%)、痰濕質(10.2%)、陽虛質(7.8%);胃及十二指腸潰瘍患者是陽虛質(21.0%)、濕熱質(11.9%)、痰濕質(9.5%);肥胖癥患者是痰濕質(18.4%)、氣虛質(12.2%)、濕熱質(11.6%);骨質疏松患者是陽虛質(23.4%)、氣虛質(16.4%)、痰濕質(8.8%);支氣管哮喘是陽虛質(20.5%)、氣虛質(12.2%)、痰濕質(10.9%)。不同慢性病中醫體質構成比例不同,組間比較差異具有顯著統計學意義(P<0.01)。 結論 不同慢病中醫體質分布不同,偏頗體質與慢病存在相關性。

[關鍵詞] 中醫體質類型;中醫體質量表;流行病學調查;慢性疾病

[中圖分類號] R544.1? ? ? ? ? [文獻標識碼] B? ? ? ? ? [文章編號] 1673-9701(2019)16-0127-04

[Abstract] Objective To explore the correlation between TCM physique and chronic disease based on the distribution of TCM physique types and past history of medical examination population in the physical examination center of our hospital. Methods 10381 samples of general population in the physical examination center of our hospital were collected, and the standardized "TCM physique scale" was filled out. The discriminant analysis method was used to determine the individual physique type, and the past history was recorded. The patients were grouped according to 10 chronic diseases and the differences in the composition ratios of the subgroups were compared and analyzed by χ2 test. Results The patients with chronic diseases undergoing physical examination in our hospital were more likely to have pinghe physique. Among the biased physiques, hypertensive patients mainly had qi deficiency physique(10.3%), yang deficiency physique(8.7%), moist heat physique(8.5%),and phlegm moist physique(8.2%); diabetic patients had yang deficiency physique(9.4%), phlegm moist and moist heat physique(9.1%), qi deficiency physique(8.5%); hyperlipidemia patients had phlegm moist physique(12.7%), qi deficiency physique(10.1%), moist heat physique(10.0%), yang deficiency physique(9.4%);patients with fatty liver had moist heat physique(13.5%), yang deficiency physique(13.1%), and phlegm moist physique(12.1%); tumor patients were qi deficiency and yang deficiency physique(13.8%), moist heat physique(10.1) %, qi stagnation and yin deficiency physique(7.3%); patients with coronary heart disease were qi deficiency physique(14.8%), phlegm moist physique(10.2%),yang deficiency physique(7.8%);patients with stomach and duodenal ulcer were yang deficiency physique(21.0%), moist heat physique(11.9%), and phlegm moist physique(9.5%); obesity patients were phlegm moist physique(18.4%), qi-deficiency physique(12.2%), and moist heat physique(11.6%); patients with osteoporosis were yang deficiency physique(23.4%), qi deficiency physique(16.4%), and phlegm moist physique(8.8%); patients with bronchial asthma were yang deficiency physique(20.5%), qi deficiency physique(12.2%), and phlegm moist physique(10.9%). The proportions of TCM physiques in different chronic diseases were different, and the differences between groups were significant(P<0.01). Conclusion The distribution of TCM physique in different chronic diseases is different, and there is a correlation between biased physique and chronic disease.

[Key words] TCM physique type; TCM physique scale; Epidemiological investigation; Chronic disease

中醫自古以來即有“治未病”一說,提倡“未病先防,既病防變”。近代體質學說的興起,也為“治未病”的理論發展,提供了更多依據。中醫體質學說提出“體病相關,體質可調”,認為人可分平和體質、氣虛質、陽虛質、濕熱質、痰濕質、血瘀質、氣郁質、特稟質九種體質,不同體質對疾病的易感性及病變類型存在差異,通過對于體質的調理能夠降低慢性病的發病率[1]。疾病的產生與先天稟賦、后天生活環境、習慣均有著密不可分的關系,而體質是在先天稟賦基礎上,由后天生活環境、習慣相互作用影響下而形成,故中醫體質與慢病可能存在一定的相關性。本研究通過對10 381例我院體檢人員的體質類型及既往疾病史進行分析,來探討不同慢性病體質分布存在的差異,從而圍繞不同體質與慢性病發生的相關性進行探討,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2013年1月~2019年1月我院健康管理中心體檢人員作為研究對象,通過問卷形式,在專業人員協助下完成包括年齡、性別、既往疾病史及量表填寫。研究對象為14歲以上對調查研究表示知情同意的一般人群。

1.2 研究方法

調查問卷中的自我評價量表由涉及內容60項的九種亞量表構成[2-4]。量表中的每項問題包含沒有、偶爾、有時、經常、總是共5個答案選項,并按1~5的5段計分法。各亞量表的原始分數為每項條目的答案的分值相加;轉化分數為(該亞量表原始分數-可能的最低得分)/該亞量表可能的最高與最低得分差×100,各亞量表轉化分數在0~100分之間。

根據2009年中華中醫藥學會頒布的《中醫體質分類判定標準》[5],調查對象可分為平和質、氣虛質、陽虛質、陰虛質、濕熱質、痰濕質、血瘀質、氣郁質、特稟質9種體質。通過將問卷數據導入由中國中醫藥科技開發交流中心監制的中醫體質辨識軟件(炎黃東方健康科技有限公司研發),對調查對象的體質進行辨識,并與既往疾病進行相關性分析。

平和質高于60分或偏頗體質均低于30分可評為平和質;某一偏頗體質高于40分可評定為該類型偏頗質。

1.3 統計學方法

將數據匯總后,采用SPSS 22.0軟件進行統計分析,采用構成比描述體質類型的分布情況;以慢性病種為變量進行分組,采用χ2檢驗比較各亞組間及與總樣本人群的體質構成比例的差異性,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 一般情況

本次研究共有10 381例研究對象,男6813例(65.6%),女3568例(34.4%);青年(39歲及以下)1448例,占13.9%;中年(40~59歲),6898例,占66.5%;老年(60歲及以上)2035例,占19.6%。其中高血壓患者1328例,糖尿病患者363例,高血脂患者631例,脂肪肝患者628例,腫瘤患者109例,冠心病患者128例,胃及十二指腸潰瘍患者580例,肥胖癥患者147例,骨質疏松患者171例,支氣管哮喘患者156例。

2.2 一般人群中醫體質分布情況

根據本研究結果,在10 381例調查對象中,平和質共4858例,占46.8%,偏頗體質排名前三的是陽虛質、氣虛質、濕熱質,分別為1526例、983例、953例,各占14.7%、9.5%、9.2%。其余體質比例從高到低排列依次是痰濕質、氣郁質、陰虛質、血瘀質、特稟質,分別為622例、407例、379例、358例、295例,各占6.0%、3.9%、3.7%、3.4%、2.8%(表1)。

2.3 不同慢病中醫體質分布情況

根據本次研究結果,慢病患者中平和質仍占較大比例。在偏頗體質中,高血壓病患者中較多見的是氣虛質(10.3%)、陽虛質(8.7%)、濕熱質(8.5%)、痰濕質(8.2%);糖尿病患者較多的是陽虛質(9.4%)、痰濕質及濕熱質(9.1%)、氣虛質(8.5%);高脂血癥患者較多分別是痰濕質(12.7%)、氣虛質(10.1%)、濕熱質(10.0%)、陽虛質(9.4%);脂肪肝患者較多的是濕熱質(13.5%)、陽虛質(13.1%)、痰濕質(12.1%);腫瘤患者中較多的是氣虛質及陽虛質(13.8%)、濕熱質(10.1%)、氣郁質及陰虛質(7.3%);冠心病患者中較多的是氣虛質(14.8%)、痰濕質(10.2%)、陽虛質(7.8%);胃及十二指腸潰瘍患者中較多的是陽虛質(21.0%)、濕熱質(11.9%)、痰濕質(9.5%);肥胖癥患者較多的是痰濕質(18.4%)、氣虛質(12.2%)、濕熱質(11.6%);骨質疏松患者較多的是陽虛質(23.4%)、氣虛質(16.4%)、痰濕質(8.8%);支氣管哮喘較多的是陽虛質(20.5%)、氣虛質(12.2%)、痰濕質(10.9%)(表1)。

3 討論

自《黃帝內經》起,便可窺見體質學說的雛形。體質受先天稟賦影響,又具有受后天因素影響的可變性,對于疾病的發生發展具有特殊的研究價值,能夠提示某一人群對某種疾病的易感性,從而指導疾病的預防與控制。目前普遍認為平和質是相對理想的體質類型,所謂陰平陽秘,精神乃至;而偏頗體質由于內在陰陽氣血津液的不平衡,容易導致疾病的發生,存在研究及干預的價值。

本研究通過對10 381例調查對象體質判定結果的分析,來研究10種慢病中醫體質分布的情況。研究結果顯示不同慢病間中醫體質分布及與總體樣本相比均存在明顯差異,一般人群與慢病人群中以均平和質居多,偏頗體質分布比例各有特點。

在胃及十二指腸潰瘍、骨質疏松、支氣管哮喘患者中,陽虛質比例要明顯高于一般人群,提示陽虛體質人群可能存在對于以上疾病的易感性。其病機變化主要是陽虛則脾陽不足,胃失和降,致脾胃失調;脾胃虛弱則無力運化水谷精微,久之累及腎,腎陽虛則無以供養血脈骨髓;腎虛無力氣化則痰飲內伏,遇外邪則致哮喘。有許多相關研究也與本研究結果相一致。徐瑾等[6]通過研究發現消化性潰瘍患者體質以陽虛質為多,約占21.5%。周文博等[7]也證實消化性潰瘍患者偏頗體質以陽虛質、濕熱質居多。龐向華等[8]、陳文輝等[9]的研究發現骨質疏松患者中最常見的偏頗體質類型為陽虛質、氣虛質為多。此外,鄧金釵等[10]的研究也顯示支氣管哮喘緩解期患者以氣虛質、特稟質和陽虛質多見,其中低齡患者體質以特稟質為多。本研究低齡患者人數較少,以中老年人群為主,故可能導致特稟質在支氣管哮喘患者中所占比例不高,但與其他慢病比較仍占較高比例,存在明顯差異。

氣虛質則在除糖尿病和消化道潰瘍以外的大多數慢病中,可以看到不同程度的比例升高,提示氣虛質可能是多種慢病發生的基礎。氣虛則無力推動氣血津液的運行,溫潤、固攝之職失司,容易導致臟腑功能失調,從而也導致多種疾病的發生發展。本研究觀察到高血壓患者偏頗體質以氣虛質為主,這與廖建堂等[11-12]的研究結果相符。也有研究[13]顯示高血壓患者中醫體質以痰濕質為主,這可能與該項目研究對象超過70%為老年人群有關,則痰濕質多見。而在冠心病患者中我們可以觀察到氣虛質、痰濕質較多,這則可能是由于氣虛導致運化失司,痰濕內停,瘀阻脈絡,而致血行不通。王健等[14]的研究也證實了氣虛質、血瘀質、痰濕質可能為冠心病人群的主要體質類型。

濕熱質、痰濕質在高脂血癥、肥胖癥、脂肪肝、消化道潰瘍、糖尿病中能看到較高比例。痰濕內蘊、濕熱內阻,導致氣血津液運化進一步失調,這與我們臨床上觀察到的情況較吻合,許多相關研究也證實了濕熱質、痰濕質在以上疾病患者中存在較高分布比例。如廣州地區一項研究證實了痰濕質與氣虛質可能是高脂血癥患者的危險因素[15]。在關于非酒精性脂肪肝的一項研究中可以看到痰濕質、氣虛質和濕熱質是較常見的體質類型[16]。廣東地區的一項研究也證實了消化道潰瘍患者中醫體質以濕熱質居多[17]。古籍中記載的“肥人多痰濕”,也能為以上觀點提供依據。此外,本研究中可以看到痰濕質、陰虛質相對于一般人群在糖尿病患者中有明顯提高,相關研究也證實了這一點[18],這與臨床上我們觀察到的糖尿病患者運化失調以致痰飲水濕內停,及多飲、多食、多尿等臨床癥狀相符。

而氣郁質和陰虛質相對于一般人群,在腫瘤患者中能觀察到較高比例。腫瘤患者中較多見的偏頗體質類型有氣虛質及陽虛質、濕熱質、氣郁質及陰虛質。關于腫瘤的成因目前有許多假設,但主要認為在于正氣的虛損,并可見局部的邪實。因此,正氣虧虛,氣血陰陽不足,氣機郁滯,都易導致腫瘤的發生發展。

血瘀質則在肥胖癥、脂肪肝、高脂血癥等運化功能異常患者,骨質疏松患者,腫瘤患者中可見較高比例,這可能由于氣虛無力推動、氣機郁滯、濕熱內蘊等因素而導致血液的瘀滯。

特稟質相對于一般人群則在支氣管哮喘中可見較高比例,多因先天稟賦不足所致,這也與其他研究結果相符[6]。

通過對以上研究結果的解讀,我們可以觀察到不同慢病的中醫體質分布各有不同,偏頗體質存在對某些疾病易感性的可能,存在更深入的研究價值。Yanbo Z等[19]也進行過中醫體質與慢病相關性研究,發現平和質與陰虛質與高血壓、糖尿病相關,氣虛質與心臟疾病相關,痰濕質與肥胖相關,濕熱質與高血脂相關。石勱等[20]也圍繞老年人中醫體質與慢病關系進行了研究,發現不同慢病中醫體質分布存在差異,兩者具有相關性。以上研究結果與本研究有相同之處,也有不同之處。但中醫體質受地域、生活習慣的影響,故這仍需要更多大樣本、多中心的臨床研究。而辛海等[21]的研究圍繞慢性患者生存質量與體質相關性進行探討,發現氣虛質、痰濕質、氣郁質與生理功能和總體健康呈明顯的負相關;陽虛質、血瘀質與總體健康呈明顯的負相關;陰虛質與生理功能呈負相關,與精神健康呈正相關;濕熱質與生理功能呈正相關,這為中醫體質的研究也提供了新的思路。目前中醫體質相關的臨床研究很多,但若能在全國規模下規范化地推廣實施,相信能提供更為可靠、準確的大數據庫,為機制層面的深入研究提供更多資料。以上結果雖看似較繁瑣復雜,但若能有更大規模的數據量并加以分析,便是對當代生活環境及方式下人群的“疾病譜”分布情況的寫照。結合中醫體質的分布差異,便能推測不同體質對疾病的易感性、需要規避的危險因素,從而指導疾病的防控。

本研究通過對10 381例調查對象中醫體質與慢病史的橫斷面研究,來探尋兩者間所存在的相關性,望能為體質學說的發展提供新的參考及思路,也期待未來能有更多研究,為中醫理論的創新發展,添磚加瓦。

[參考文獻]

[1] 張惠敏,李英帥,王濟,等.基于“體病相關-體質可調”理論的慢病防控方法學探討[J].中華中醫藥雜志,2015, (6):2070-2072.

[2] 王琦,朱燕波,薛禾生,等.中醫體質量表的初步編制[J].中國臨床康復,2006,10(3):12-14.

[3] 朱燕波,王琦,薛禾生,等.中醫體質量表性能的初步評價[J].中國臨床康復,2006,10(3):15-17.

[4] 朱燕波,王琦,折笠秀樹.中醫體質量表的信度和效度評價[J].中國行為醫學科學,2007,16(7):651-654

[5] 王琦.中醫體質分類與判定[S].中華中醫藥學會,2009.

[6] 徐瑾,劉軍.消化性潰瘍患者中醫體質的臨床研究[J].中國現代醫生,2014,52(35):48-51.

[7] 周文博,黎明,饒娟.消化性潰瘍患者中醫體質調查及其與幽門螺桿菌感染的關系[J].中國當代醫藥,2018, 11(25):157-159,163.

[8] 龐向華,歐陽建江,歐兆強,等.原發性骨質疏松癥中醫體質分布特點及不同證型體質分布差異分析[J].中華中醫藥學刊,2013,(12):2828-2830.

[9] 陳文輝,李雙蕾,粟麟,等.廣西南寧地區中老年骨質疏松危險因素調查及中醫體質分析[J].中國骨質疏松雜志,2016,22(1):102-106.

[10] 鄧金釵,鄭小偉,陳圣華,等.支氣管哮喘緩解期中醫體質的分布特點[J].中華中醫藥雜志,2018,33(3):945-947.

[11] 廖建堂,李買容,唐文平.500例社區高血壓患者的中醫體質分布研究[J].內蒙古中醫藥,2017,36(20):4-5.

[12] 尉敏琦,諸光花,周熱娜,等.上海某區老年高血壓患者生存質量與中醫體質相關分析[J].中國中醫藥信息雜志,2016,23(3):27-31.

[13] 黃沁,孔燕瑩,孫世寧,等.1108例高血壓病患者中醫體質類型與心血管危險因素分析[J].廣州中醫藥大學學報,2015,(4):598-602.

[14] 王健,滕濤.冠心病患者中醫體質類型特點及其與冠脈狹窄程度的相關性研究[J].中醫藥導報,2015,(11):10-12.

[15] 張靜,唐毅,黃思斯,等.437例廣州居民中醫體質與高脂血癥關系初探[J].中國中醫急癥,2015,(4):622-623.

[16] 羅偉,馬建偉,董靜,等.非酒精性脂肪肝218例中醫體質類型與證型分布研究[J].環球中醫藥,2014,(6):453-455.

[17] 鄧金鳳,李小燕,何潔茹.消化性潰瘍患者中醫體質特點調查分析[J].廣州中醫藥大學學報,2010,27(6):639-642.

[18] 向先玉,冉穎卓.270例2型糖尿病患者體質類型和中醫臨床證型調查研究[J].世界中醫藥,2014,(12):1599-1602.

[19] Yanbo Z,Huimei S,Qi W,et al. Association between nine types of TCM constitution and five chronic diseases:A correspondence analysis based on a sample of 2660 participants[J]. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine,2017, 2017:1-7.

[20] 石勱,劉兆蘭,許美艷,等.北京城區老年人中醫體質與慢性病的關系研究[J].山東中醫雜志,2016,35(1):28-30.

[21] 辛海,金玫,沈薔,等.北京市東城區社區中老年慢性病人群生存質量與中醫九種體質的相關性分析[J].中醫雜志,2011,52(2):127-129.

(收稿日期:2019-02-19)