郎窯紅詮真

陳昌全

單色釉也稱“一色釉”“純色釉”或“一道釉”,是指瓷器燒造后在釉面上呈現一種顏色或者單一顏色的窯變或者漸變的瓷器種類。在清代中期以前,中國陶瓷傳統上是比較重視單色釉瓷器的。單色釉充滿禪意,紅色熱烈,白色純潔,黃色高貴,藍色靜謐,紫色神秘,具有直指人心的力量,是古代瓷器鑒賞的主流傾向和最高境界。古人的這種雅好是自宋代以來皇家以及文人士大夫傳統審美趣味在瓷器審美上的投射,代表人物首推宋徽宗。由于徽宗的極力提倡和大力推動,由此成就了單色釉瓷器在宋代的輝煌,達到后世無可企及的高度,并開創了中國瓷器燒造歷史上的第一個高峰。此后流風所蔽,歷朝歷代統治階級雖各有好尚,但是作為皇家審美標桿的宮廷及官府用瓷無一不以單色釉瓷器獨領風騷,如元人尚白遂有卵白釉樞府瓷;朱明貴紅而獨尊寶石釉之祭紅,另有甜白翠青嬌黃釉;清代康熙御窯“有蛇皮綠、鱔魚黃、吉翠、黃斑點四種尤佳。其澆黃、澆紫、澆綠、吹紅、吹青者亦美。迨后有唐窯,猶仿其釉色。”誠然,各個朝代的瓷器品類也是百花齊放各擅勝場,各種花瓷也取得過極大成功,但是“因為瓷器上的繪畫,無論怎樣高明,總是有所謂匠氣,不入士大夫的眼,而一道釉只是欣賞它的釉彩,可以見出工藝的高明”(童書業“清初官窯史上幾個問題的研究”),這種雅俗之分非出于商業方面的考量,正是文人趣味與大眾審美取向的分野,高下亦可判也。

對郎窯的研究比較著名的有:1.史學家童書業先生,早在1947年與1948年分別發表了《郎窯考》《郎窯再考》兩文,1957年其主要觀點納入《清初官窯史上幾個問題的研究》一文,1998年上海古籍出版社出版《童書業說瓷》一書收錄該文;2.上海博物館的陸明華先生,于1996年發表《郎窯及其作品研究——新資料的發現與啟示》;3.香港中文大學文物館林業強先生,于2003年發表《郎廷極——康熙晚期的江西巡撫及有關之御窯廠產品》、于2005年發表《漢軍三人及其單色釉瓷器》;4.英國倫敦東方陶瓷學會會員黃清華先生,于2011年在正觀堂與保利博物館主辦的《延熏秀色-康熙瓷器與宮廷藝術珍品特色》展覽圖錄中發表的《郎窯與康熙官窯關系考釋》。

這些研究考證成果看似已經基本勾勒出了郎窯的身世樣貌,其實離歷史真相卻愈來愈遠,所謂差之毫厘謬以千里。有些問題似乎已有定論,比如郎窯的窯主及其生產年代、郎窯是否存在“先后所制之分”等等,然而疑點尚多,仍值得做進一步研究。

郎窯的代表作品——郎窯寶石紅釉瓷器

郎窯的歷史面貌主要是仿明瓷中的名品,尤其是仿明宣德、成化兩朝瓷器,幾可亂真。在器物種類、釉彩、式樣方面非止一種,據劉廷璣《在園雜志》記載,說郎窯“仿古暗合,與真無二,其摹成宣,黝水顏色,橘皮棕眼,款字酷肖,極難辨別。予初得描金五爪雙龍酒杯一只,欣以為舊,后饒州司馬許玠以十杯見貽,與前杯同,詢之乃郎窯也。又于董妹倩齋頭見青花白地盤一面,以為真宣也;次日,董妹倩復惠其八。曹織部子清始買得脫胎極薄白碗三只,甚為賞鑒,費價百二十金,后有人送四只,云是郎窯,與真成毫發不爽,誠可謂巧奪天工矣。”(卷四)。這段記載信息量很大,真實性無可懷疑,主要記述了劉廷璣、董妹倩及曹子清三人在購買成宣瓷上打眼的趣事,他們均把郎窯誤作成宣真品,說明當時的鑒賞家已很難把郎窯仿古瓷和明瓷區別開來。

郎窯瓷器中最為珍貴也是燒造難度最高的品種當屬寶石紅釉郎窯瓷器,以至于當時民間有諺云:“若要窮,燒郎紅。”寶石紅釉瓷器歷來難燒,自明初永樂、宣德年間創燒以來,至明代中葉工藝即已失傳。《大明會典卷二0一》載:“嘉靖二年,令江西燒造瓷器,內鮮紅改為深礬紅。”出版于萬歷十九年的《事物紺珠》也載:“嘉靖窯回青盛作,鮮紅土斷絕,燒法亦不如以前,惟可燒礬紅色。”到了嘉靖二十六年,有江西布政司呈稱:“鮮紅桌器均獲高匠,重懸賞格,燒造未成,欲照嘉靖九年日壇赤色器皿改造礬紅”。可見,當時在朝廷重賞之下都無法燒好鮮紅器,只能將用于日壇祭祀的紅釉祭器改為低溫的釉上礬紅器,燒造高溫銅紅釉之難可見一斑,郎窯的杰出貢獻正在于成功恢復了早已失傳的寶石紅釉瓷器的燒造,達到“仿古暗合,與真無二”的程度。

歷史上在郎窯紅釉瓷器上打眼著名人物當推乾隆皇帝了。北京故宮博物院收藏的康熙郎窯紅釉穿帶瓶是郎窯紅瓷中的名品,瓶直口,長頸,扁腹,圈足。足兩側對稱各有一長方形穿孔,外底鐫刻乾隆皇帝御制詩:“暈如雨后霽霞紅,出火還加微炙工。世上朱砂非所擬,西方寶石致難同。插花應使花羞色,比盡翻嗤畫是空。數典宣窯斯最古,誰知皇祐德尤崇。乾隆乙未仲春御題”。眾所周知,由于得天獨厚的條件及豐厚的學養,乾隆皇帝的藝術鑒賞水平無疑是一流的,但很顯然乾隆皇帝卻把這件郎窯瓷中的名品郎窯寶石紅釉穿帶瓶當成明宣德寶石釉(祭紅)真品極盡贊美之辭,不正說明考古鑒賞之難么!

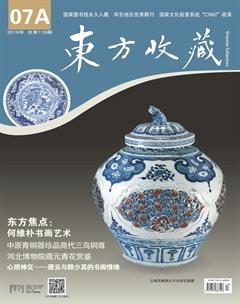

此外,著名的郎窯紅釉瓷器還有北京故宮博物院藏清康熙郎窯紅釉觀音尊(圖3)、郎窯紅釉琵琶尊(圖4)、郎窯紅釉鳳尾尊(圖5),以及J.P.Morgan舊藏郎窯紅釉膽瓶(圖6)、Koger夫婦舊藏清康熙郎窯紅釉蘋果尊(圖7)等名品。

郎窯的著作權問題——從禹之鼎《王原祁藝菊圖》看郎窯的創燒時間及其真正窯主

從現代法律觀念上看,著作權中的人身權是指作者通過創作表現個人風格的作品而依法享有獲得名譽、聲望和維護作品完整性的權利,該權利由作者終身享有,不可轉讓、剝奪和限制,也就是說這個權利具有神圣不可侵犯的屬性。本著對古人負責的態度,從法律意義上說郎窯的窯主是誰,也就是郎窯瓷器的作者到底是誰的追問?是一個值得進一步深入研究確認的嚴肅的法律問題。從當下流行的觀點以及專業研究成果看,這個問題看似已經解決,似有定論,但多是人云亦云的推論,并無鋼鞭證據和嚴謹考證,早期歷史資料和官方文獻檔案大都缺失,能找到的有用研究材料十分有限,而且往往語焉不詳,麻纏不清,給今天的研究者造成諸多困擾。要真正弄清楚郎窯的前世今生,除了重視已經使用過的傳統研究資料外,有必要另辟蹊徑進行跨界研究,從不同門類、界別的材料中尋找新的線索,形成新的證據鏈,以期有所突破。

(一)郎窯瓷器作者的三種說法

1.郎廷佐說

這種說法源于阮葵生所著《茶馀客話》,說“御窯瓷器,超越前代,規模款識,多出刑部主事劉伴阮監制;伴阮名源,亦異人也。又有郎窯,紫垣中丞開府西江時所造,仿古酷肖,萬不能辨,今之所謂成宣者,皆郎窯也。”

另,《清史稿·唐英傳》載:“順治中,巡撫郎廷佐所督造,精美有名,世稱郎窯。”

查,郎廷佐,世籍廣寧,清朝大臣。父熙載,明諸生。太祖克廣寧,熙載來歸,授防御,以軍功予世職游擊。廷佐,其次子也。自官學生授內院筆帖式,擢國史院侍讀。順治三年,從肅親王豪格徇四川,平張獻忠。六年,從英親王阿濟格討叛將姜瓖。遷秘書院學士。十一年(1654),授江西巡撫。江西自明末洊遭兵亂,逋賦鉅萬。廷佐累疏請蠲緩蘇民困,詔允行。土寇洪國柱等掠饒州、廣信,遣兵剿平之。十二年,擢江南江西總督。康熙四年,復舊制,仍兼江西。七年,以疾解任。十三年,耿精忠反,授廷佐福建總督。十五年,卒于軍,賜祭葬。

《清史稿·疆臣年表》載:“郎廷佐任江西巡撫,始于順治十二年二月,終于十三年閏五月。又載:順治十三年五月己未,郎廷佐總督江南江西;十八年,改江南總督,張朝璘總督江西;康熙五年,郎廷佐又兼督江西;康熙七年十一月,以疾解任,十五年六月,卒。”

郎廷佐自順治十一年(1672)授江西巡撫,順治十二年擢江南江西總督,至康熙七年(1668)以疾解任,前后任江西江南巡撫、總督達十年左右,時間橫跨順治、康熙兩朝,督造清初宮廷御用瓷器系職責所在,亦在情理之中。

2.郎廷極說

這種說法是現在最流行的專家意見,似乎已成定論。主要證據:一是與郎廷極同時而曾在江西做按察使的劉廷璣所著《在園雜志》說“至國朝御窯一出,超越前代,其款式規模,造作精巧,多出于秋官主政伴阮兄之監制焉。近復郎窯為貴,紫垣中丞公開府西江時所造也。仿古暗合,與真無二,其摹成宣,黝水顏色,橘皮棕眼,款字酷肖,極難辨別。”(卷四);二是與郎廷極同輩的許謹齋的一首詩:“宣成陶器夸前朝,收藏價比璆琳高;元精融冶三百載,邇來杰出推郎窯。郎窯本以中丞名,中丞嗜古衡精鑒,網羅法物供品藻,三千年內紛縱橫,范金合土陶最古,虞夏周秦誰復數;約略官均定汝柴,零落人間搜出土。中丞嗜古得遺意,政治余閑程藝事;地水火風凝四大,敏手居然稱國器。比視成宣欲亂真,乾坤萬象歸陶甄;雨過天晴紅琢玉,供之廊廟光鴻鈞。堯咨工訹明化理,舜敘百揆陶河濱。考工用補冬宮闕,中丞才具擬其倫。俗工摹效爭埏埴,百金一器何由得。淮海書生買不能,恭承嘉惠猶能識。”(《許謹齋詩稿癸巳年稿》下《郎窯行·戲呈紫衡中丞》)

“中丞”是清朝對巡撫的尊稱。巡撫(從二品)是僅次于總督的封疆大吏,同時還兼任都察院右副都御使一職,這個職務相當于古代的“御史中丞”,所以被尊稱為“中丞”。

查,郎廷極(1663—1715),清代隸漢軍鑲黃旗,奉天廣寧(今遼寧北鎮)人。湖南布政使、山東巡撫郎永清子。康熙間以門蔭授江寧府同知,遷云南順寧知府,康熙四十四年(1705),他升任江西巡撫,前后在任八年,官終漕運總督。康熙五十四年(1715)正月,漕運總督郎廷極病逝,卒謚溫勤,卒年五十三。

3.郎世寧說

這種說法大概起源于清代中期。

清寂園叟著《陶雅》記“《歷代瓷器譜》,乃嘉道廠人所述,不著作者姓名,文理谫陋,殊不足觀。其所列各種古窯,自謂出于《景德鎮陶錄》。藍浦本與同時,是《譜》剿襲藍說。而于明代祭紅并屬之于郎世寧,則非藍說之所有,此實近世傳訛所由來。”(中卷)

“郎世寧仿寶石釉之祭紅,是說也,可以與紫垣之郎窯并存。惟《歷代瓷器譜》初未述明郎世寧所仿之紅器即系有明寶燒之祭紅,則《歷代瓷器譜》之闕略也。”(卷下)

查,意大利人郎世寧(Giuseppe Castiglione,1688.7.19-1766.7.16),原名朱塞佩·伽斯底里奧內,生于意大利米蘭,清康熙帝五十四年(1715)作為天主教耶穌會的修道士來中國傳教,11月獲康熙皇帝召見。隨即入宮進入如意館,為清代宮廷十大畫家之一,曾參加圓明園西洋樓的設計工作,歷經康、雍、乾三朝,在中國從事繪畫50多年,并參加了圓明園西洋樓的設計工作,極大地影響了康熙之后的清代宮廷繪畫和審美趣味。主要作品有《十駿犬圖》《百駿圖》《乾隆大閱圖》《瑞谷圖》《花鳥圖》《百子圖》等。

(二)從禹之鼎《王原祁藝菊圖》考證郎窯的創燒時間

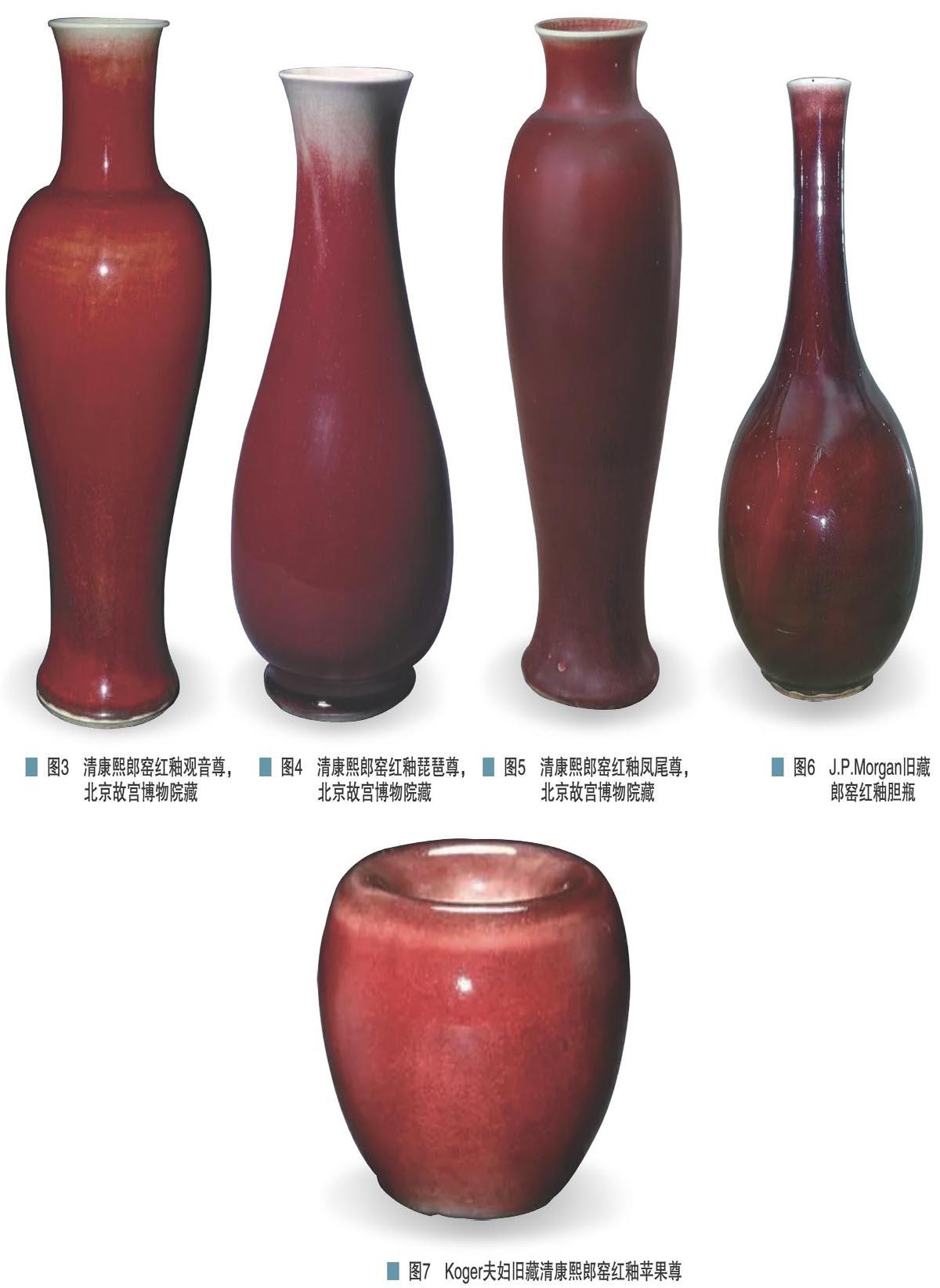

“郎窯紅”在清代嘉慶以前沒有見諸文獻記載,但是,郎窯紅瓷器在乾隆乙未(1775)年以前已經成為清宮舊藏則是不爭的事實。如果結合清早期宮廷繪畫中呈現的瓷器實物進行考證,我們不免驚喜地發現郎窯紅瓷器早在康熙四十四年(1705)以前已經出現并傳世了!這個證據正是來源于清初著名宮廷畫師禹之鼎所繪的《王原祁藝菊圖》。

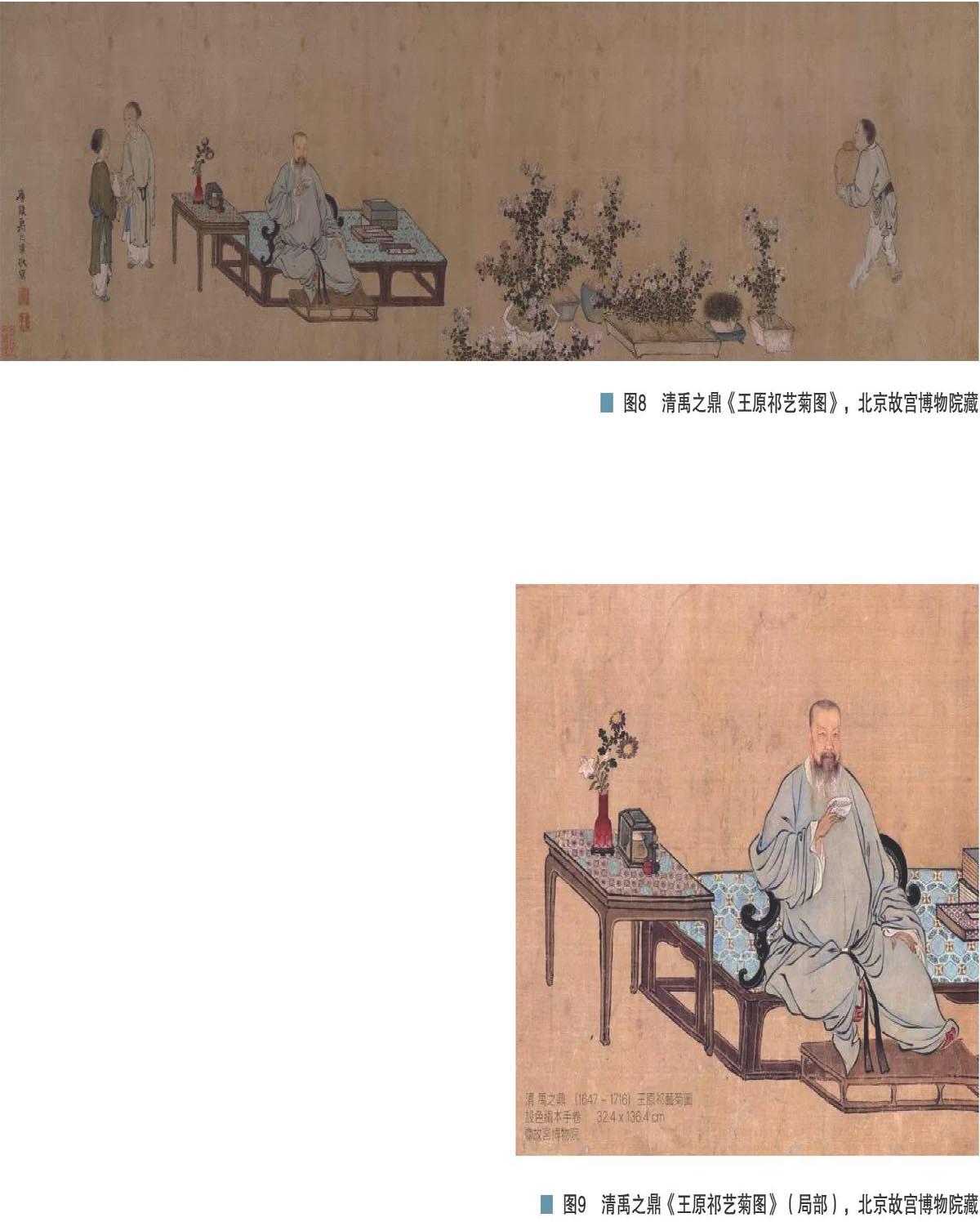

畫中王原祁身旁的桌案上不經意地陳列著一只寶石紅釉紙槌瓶花插,中插菊花一枝正是畫名的由來。畫家用源于生活而又高于生活的筆觸細膩地描繪了現實生活中使用的瓷器,尤其那鮮艷奪目的酡紅搶盡了畫主的風頭,反倒成為畫面的焦點和亮點,脫口垂足郎不流,甚至連釉下的大開片都很夸張地呈現出來(這正是藝術來源于而高于生活的表現,說明畫家對郎窯紅瓷器做過深入細致的觀察,注意到郎窯紅釉面大開片的特點),這不正是傳說中的郎窯紅么?!

查,王原祁,明崇禎十五年(1642)生,清康熙五十四年(1715)卒。字茂京,號麓臺、石師道人,江南省蘇州府太倉人(今江蘇太倉),王時敏孫。康熙九年(1670)進士,觀政于吏部、任順天鄉試同考官,后任直隸順德府任縣(今河北省邢臺市任縣)知縣,地當九河下流,滏漳諸水復久壅塞,腴田變為污渚,圪劉累泊等處,即古大陸澤為患,尤甚甲子乙丑秋雨連旬,水勢陡發,堤岸盡壞,田萊俱成巨浸。原祁請照淮揚例,永免水荒田賦三千余金,民困以蘇其余如,筑堤以防水憲,建橋以通水道,斃盜賊以安民命,明僎介以昭典禮,發倉儲以救羸,著跡難以枚舉。丙寅,奉命行取擢諫垣,改翰林,累官少司農,卒于位,賜祭葬如例,康熙五十九年入祀名宦。

以畫供奉內廷,康熙四十四年奉旨與孫岳頒、宋駿業等編《佩文齋書畫譜》,五十六年主持繪《萬壽盛典圖》為康熙帝祝壽。擅畫山水,繼承家法,學元四家,以黃公望為宗,喜用干筆焦墨,層層皴擦,用筆沉著,自稱筆端有金剛杵。與王時敏、王鑒、王翚并稱“四王”,形成“婁東畫派”,左右清代三百年畫壇,成為正統派中堅人物。享年七十四。

對于禹之鼎創作《王原祁藝菊圖》的具體時間的考證,我們不妨直接引用南京博物院研究館員萬新華先生所著“‘麻石獅子與石師道人談《白描王原祁像》與《王原祁藝菊圖》”一文中的原文如下:

“《王原祁藝菊圖》一直被珍藏于王氏后裔之手。直至二十世紀初的光緒三十三年(1907)秋,王原祁七世孫伯蕃持畫邀請族叔公王祖畬進行考證、鑒賞,題于《王原祁藝菊圖》卷后。

右江都禹慎齋之鼎所繪司麓公藝菊圖小像,向無題識,亦不繪時年月。今秋,伯蕃舟阮出以示余,屬為識其本末。考慎齋以畫名,傳神尤工,推當代第一,時名人小像大都出其手。此卷修髯蒼白,當在古稀左右,正總裁畫苑時也。公秉承家學,詩文畫稱藝林三絕,寸縑尺素海內珍如拱璧。然稽公治行令,任縣爭于部使者,減縣賦三千余兩,長戶部力請分季買補豫省漕米及豁除江南奏銷未蠲之賦,為國家培養元氣如此,世第震驚。其畫名失之矣。伯蕃為公七世孫,能世守其先澤,因書數語以歸之。著光緒三十三年歲次丁未秋九月,五世從孫 祖畬謹識。

對于禹之鼎創作的大致時間,王祖畬推論大致正確。康熙四十四年(1705)十月初九,康熙皇帝決定纂輯《佩文齋書畫譜》,頒旨任命翰林院侍講學士王原祁充任《佩文齋書畫譜》纂修官,康熙四十七年(1708)二月,《佩文齋書畫譜》在杭州印刷完成。由此,馬季戈根據王祖畬的題跋并結合人物形象推論:‘所繪當是王原祁在康熙四十四年(1705)后任畫院總裁、戶部侍郎時畫像,因而表現出一副志得意滿,躊躇滿志的神情。(馬季戈《曾鯨與“波臣派”》,山東美術出版社,2004年7月)”

對于北京故宮博物院藏《王原祁藝菊圖》、南京博物院藏《白描王原祁像》以及常州博物館藏《王原祁像軸》的創作時間順序,筆者的解讀與南京博物院研究員萬新華先生的觀點不同,我認為《王原祁藝菊圖》創造時間最早,《白描王原祁像》次早,《王原祁像軸》最晚,下面簡述理由,就便與各位方家商榷。

禹之鼎是清初畫壇寫照傳神第一高手,肖像畫名重一時,有白描、設色兩種面貌,皆能曲盡其妙。凡所作形象逼真,生動傳神,當然能準確傳神畫出同一個人不同年齡相貌的特點和微妙差別。將《王原祁藝菊圖》與康熙丁亥年(1707)秋日《白描王原祁像》進行比照,丁亥年秋日的王原祁相貌面龐略顯憔悴,眼袋浮腫,眉眼下垂,尤其一綹美髯已經明顯花白,趺坐蒲團之上已是長齋念佛之人。《王原祁藝菊圖》中的王原祁神完氣足,胡須皆黑,眉角高聳,目光如炬,四周陳設不失低調的奢華,似有萬丈豪情。我們完全可以由此判斷《王原祁藝菊圖》作于丁亥年《白描王原祁像》之前兩三年,從圖像所表現的相貌特征和畫面氣息上是足可意會的,也就是說《王原祁藝菊圖》的準確創造時間應為康熙四十四年(1705,乙酉)獲任畫院總裁、戶部侍郎當年畫像。而常州博物館藏《王原祁像軸》中,王原祁相貌已經面龐浮腫,頂不見發,須髯皆白,悠坐于自然山水之間,一副與世無爭的神情,則是晚于丁亥年更多時候的作品了。

下面言歸正傳,禹之鼎《王原祁藝菊圖》的具體創作時間之所以重要就在于畫面中出現了郎窯紅釉瓷器;而這只郎窯紅釉紙捶瓶之所以重要,就在于它很偶然地出現在康熙年間的宮廷畫家禹之鼎筆下,具體時間則是康熙四十四年,即公元1705年。對于考證郎窯的生產時間來說,這是一個至關重要的時間節點,也就是說在康熙四十四年(1705)以前郎窯紅釉瓷器已經存世,我們之所以斤斤計較于禹之鼎《王原祁藝菊圖》的具體創造年份——1705年,其歷史意義正在于此。

正是基于這一有力證據,筆者認為郎窯紅釉瓷器的創燒年代應不晚于康熙四十四年,即在公元1705年以前郎窯紅釉瓷器已經存在。

另,據美國紐約布魯克林博物館藏底款為“朗潤堂”的郎窯紅釉碗推論,堂主為康熙御用文人、禮部侍郎高士奇。據《清史稿》記載高士奇卒于康熙四十二年,即1703年,更可以將郎窯紅出現的最晚時間上推至1703年。

(三)從禹之鼎《王原祁藝菊圖》考證郎窯的真正窯主

以康熙四十四年(1705)作為歷史分界點來判斷郎窯的真正窯主就相對容易多了。首先,我們可以排除郎世寧說,因為郎世寧是在清康熙帝五十四年(1715)作為天主教耶穌會的修道士來中國傳教的,比郎窯紅釉瓷器出現的最遲時間1705年都完了十年;其次,我們也基本可以排除郎廷極說,因為康熙四十四年(1705)郎廷極才升任江西巡撫,基本不可能在當年就摹仿或創燒出郎窯紅釉瓷器。第三,郎窯的窯主只可能是郎廷佐,郎窯瓷器的創燒年代應在康熙四十四年(1705)以前。

那么,難道是劉廷璣所著《在園雜志》記載有誤,抑或許謹齋詩稿《郎窯行·戲呈紫衡中丞》造假?非也。完全是近現代專家學者錯誤解讀造成的結果。

劉廷璣講“近復郎窯為貴,紫垣中丞公開府西江時所造也。”所指非常明確:第一層意思是說郎窯瓷器從前就很貴重,近來又更加金貴起來了。這里需要特別注意的是,劉廷璣使用的“近復”二字大有奧妙,此處所用的“復”字應做“又、再次、更加”解,暗含郎窯很早以前就已經存在的意思。如果對照元孔齊在《至正直記》中談論新仿哥窯一事,說“乙未冬在杭州時,市哥哥洞窯者一香鼎,質細雖新,其色瑩潤如舊造,識者猶疑之。會荊溪王德翁亦云,近日哥哥窯絕類古官窯,不可不細辨也。”孔齊使用“近日”二字,表明哥窯非舊有之物而是當下新仿的。“近復”與“近日”用字的差異,說明古人惜字如金何其精當。第二層意思是說,郎窯是紫垣中丞公主政西江的時候所造。

劉廷璣此處所說的“紫垣中丞公”指誰呢?這正是本案的關鍵所在。

查,《江西通志宦跡錄》:“郎廷佐,字一柱,又字紫垣。”據李紱《穆堂初稿》:“郎廷極,字紫衡,又號北軒。”《江西通志職官表》:“郎廷極,字紫衡。”這三種資料都是官方或半官方資料,可信度極高,并無歧義,因此,紫垣中丞指郎廷佐是毫無問題的了。

問題就出在童書業先生在《清初官窯史上幾個問題的研究》一文中畫蛇添足,主觀演繹,臆造出“‘紫垣中丞指郎廷極,是可以無疑的!”結論。

童先生在《清初官窯史上幾個問題的研究》一文中,一方面指摘陳瀏先生所著《陶雅》一書的史料價值,說“由于《陶雅》作者既沒有真知灼見,又沒有歷史觀念和考據方法,所以記載亂七八糟,自相矛盾”“可是使用《陶雅》等書的記載作史料,是要十分小心的,因為他們實在有隨意亂說的毛病……”;另一方面又引用他自己在該文中都多次反復批評過不甚可靠的清代寂園叟所著《陶雅》:“……郎廷極字紫垣……(原注“一作紫衡”)(卷下)這條極不靠譜的內容,并自行演繹出:“按:‘極字有‘北極之義,‘北極五星在‘紫微垣中,‘紫微垣簡稱‘紫垣,則名‘極字‘紫垣號‘北軒,名、字、號都相應,‘衡者,‘北斗之中星,‘北斗與‘北極相近,此亦名、字相應(‘紫垣之稱似有‘僭意,所以改為‘紫衡,不知是否)。‘紫垣中丞指郎廷極,是可以無疑的!”

童書業先生引用《陶雅》一書中可能最不靠譜的條目進行主觀演繹,臆造出“‘紫垣中丞指郎廷極,是可以無疑的!”結論,是一種實用主義的治學態度,目的是為了呼應許謹齋詩稿《郎窯行·戲呈紫衡中丞》一詩標題中的“紫衡中丞”,唯其如此,“紫垣”“紫衡”才可能合二為一變成朗廷極一個人的字號,從而自圓其說形成所謂證據鏈,否則這兩種資料是無法勾連在一起的。可以說這個看似不經意的演繹正是童書業先生關于郎窯系列研究文章的罩門所在,其所有言說、觀點和結論的錯誤皆源于此。需要特別指出的是,由于童書業先生在業界的先行者地位及其影響力,其錯誤觀點也是導致當代郎窯研究謬誤的源頭所在。

從許謹齋詩稿《郎窯行·戲呈紫衡中丞》一詩的內容看,表面上確是在歌頌贊美郎“中丞”燒制郎窯瓷器的功績,但是詩題用“戲呈”二字頗讓人訝異!若郎窯確系朗廷極燒造,無論從許謹齋與朗廷極的官職、地位、輩分,抑或交情等關系上說,許謹齋理應使用“恭呈”二字,絕不應使用“戲呈”二字。使用“戲呈”二字讓人無論如何都覺得他不是在歌頌郎廷極本人,而是通過夸獎郎廷極的族兄“郎廷佐”(郎廷佐與朗廷極本是同族兄弟)的方式,達到巴結郎廷極的目的。因此,筆者認為許謹齋詩稿內容中的“中丞”實際指郎廷佐,標題中的“紫衡中丞”則指“郎廷極”,唯其如此才使用“戲呈”二字!

綜上所述,由于童書業先生為了自圓其說的自行演繹,錯誤地得出“紫垣中丞”指郎廷極,是可以無疑的!”結論,誤導了學界對郎窯窯主及其生產年代的認識,幾成陶瓷界共識,這是童書業先生在郎窯研究中所犯的第一個錯誤。

童先生所犯的第二個錯誤在于主觀上先入為主,輕率地否定郎廷佐燒造郎窯的可能性。我們不妨引用童先生的原文如下:

因為,順治時景德鎮的“御窯”還不曾正式恢復(見《景德鎮陶錄》),所以“郎窯”似也不能在這時候出現。又據《清史稿 疆臣年表》:郎廷佐任江西巡撫,始于順治十二年二月,終于十三年閏五月(據《國朝耆獻類徽初編》卷百五十一郎廷佐國史館本傳,及《清史稿 郎廷佐本傳》:順治十一年,授江西巡撫,十二年,擢江南江西總督:與《疆臣年表》相差一年),為期只一年多,又當“御窯”尚未建立的時候,不大可能“督造”出什么“郎窯”來。雖然《疆臣年表》又載:順治十三年閏五月己未(《國朝耆獻類徽》及《清史稿》本傳作“十二年”),郎廷佐總督江南江西;十八年,改江南總督,張朝璘總督江西;康熙五年(《國朝耆獻類徽》及《清史稿》本傳作“四年”),郎廷佐又兼督江西;康熙七年十一月己酉,退休(《國朝耆獻類徽》及《清史稿》本傳:康熙七年十一月,以疾解任,十五年六月,卒):是郎廷佐任江西總督達十年左右,也許有督窯或創窯的事。但康熙七年他已解任,而“御窯”的建立還在康熙十年以后;同時《茶馀客話》只說:“巡撫郎廷佐所造”,并不曾說“總督郎廷佐所造”,所以郎廷佐督造郎窯的說法始終是可疑的。

在此,童書業先生首先錯誤地把“郎窯”與“御窯”劃上等號,并且以“御窯”是否恢復來判斷“郎窯”是否出現,明顯是偷換概念。實際上,郎窯從來就不具有“御窯”的身份,從目前的研究成果看,比較公認的看法是郎窯屬于私窯性質,以仿明瓷著稱于世,因此,以御窯尚未建立來否定“郎窯”的存在是邏輯錯誤的立論。清初順治年間,景德鎮御窯名義上雖未正式建立,但宮廷用瓷已經在景德鎮恢復生產。清吳允嘉編撰的《陶政》一書記載“國朝順治十一年,奉旨燒造龍缸,徑三尺五寸,墻厚三寸,底厚五寸,高二尺五寸。至十四年,中經饒守道董顯忠、王天眷、王锳、巡南道安世鼎、巡撫郎廷佐、張朝璘督造,未成。”

藍浦在《景德鎮陶錄》中更明確說“國朝建廠造陶,始于順治十一年,奉造龍缸……”(卷二《國朝御窯廠恭記》),說明順治十一年清宮用瓷已經由景德鎮燒造供御,雖然奉造的龍缸因體量太大,燒造難度過高而失敗,但其他普通宮廷用瓷的燒造肯定是不存在問題的,其時郎廷佐任江西巡撫期間,是清初正牌督窯官,郎窯瓷器大部分應該是這期間燒造的。

同時,童先生以“同時《茶馀客話》只說:‘巡撫郎廷佐所造,并不曾說‘總督郎廷佐所造”來質疑郎廷佐督造郎窯的說法,更是學究式的迂腐。

是時候撥亂反正了!筆者認為《清史稿 唐英傳》“順治中,巡撫郎廷佐所督造,精美有名,世稱郎窯。”這條官方記載是完全正確的。

需要特別說明的是,筆者認為郎窯瓷器是清初順治年間巡撫郎廷佐燒造的觀點,并不排斥康熙四十四年以后康熙年間巡撫郎廷極也燒造過優秀瓷器(“御賜純一堂”“振鷺”款瓷器等)的情況,只是此郎非彼郎而已。

郎窯紅釉是否存在“先后所制之分”

以及“尋常白底”

被“學院派”專家童書業先生斥為古董商或所謂“鑒賞家”的陳瀏先生、許之衡先生等人,實際上是具有真知灼見與市場聯系緊密的實戰派專家。查,陳瀏先生是光緒十一年(1885)拔貢,官至福建鹽法道,民國初為交通部秘書,民國十七年入黑龍江軍幕,參加馬忠駿遁園吟社,是清末民初著名詩文家、書法家、收藏家、鑒賞家,著述甚豐;許之衡(1877—1935)先生,字守白。廣東番禺人。1903年歲貢生。曾畢業于日本明治大學。歷任北京大學國文系教授兼研究所國學門導師,北京師范大學講師。一生對中國古典詞曲聲律頗有研究,亦擅刻印。著有《中國音樂小史》《曲律易知》《守白詞》《飲流齋說瓷》等。他們學養豐富,見識廣博,文采飛揚,走的是市場路線,于古玩界所見所聞所思所感隨見隨記,大都是自己親自上手過的、研究過的實物藏品,其著作形式也是以筆記方式逐日逐條列記,前后難免有不一致甚至矛盾的地方,唯其如此才顯得彌足珍貴,是后世專家學者開展研究可支憑借的第一手寶貴資料。

《飲流齋說瓷》的作者許之衡先生首先提出郎窯有“先后制之分”:

“郎窯有先后制之分。凡里外皆有開片,而底足有燈草旋文,其色深紅,如初凝之牛血,此先制者也。若后制,則微有不同。先制者口底微黃,所謂米湯底者是也;后制者口底或作豆青色,或作蘋果青,所謂蘋果底者是也。先制者釉色深紅,后制者釉色鮮紅,惟釉尚透亮,不似窯變之肉耳。”(《說窯》第二)

對于許之衡先生的這個重要觀點,童書業先生給予了不太客氣的批評,認為“這種說法也不知何所根據,恐怕又是古董商或所謂鑒賞家的臆說,無從深究。”語氣中透露出一種“學院派”專家對“實戰派”(或者說“市場派”)研究者的輕蔑與不屑,而自己又提不出強有力的證據進行反駁,一句“無從深究”便溜之大吉。

實際上,許之衡先生的觀點是十分正確的,要證明這種說法就必須提出實物證據來加以證明才具說服了,耍嘴皮子是無濟于事的。筆者家傳郎窯紅釉紙捶瓶花插,仿佛從《王原祁藝菊圖》中取來,二者特點可謂分毫不差。器高28、底徑16.5、口徑6.5厘米,脫口、垂足、郎不流,器身遍布大小開片和金黃色牛毛紋,它是一種極細而短小,成條紋狀由上而下垂直如雛鵝破殼而出時的胎毛樣條紋,俗稱“鵝毛氄”。

這件藏品的特點完全符合許之衡先生提出郎窯有“先后制之分”理論中記載的先制郎窯紅的特征,其色深紅,如初凝之牛血,里外皆有開片,口底微黃,所謂米湯底者是也;尤其是“而底足有燈草旋文”一條,未見過實物的人絕難知曉,在筆者家傳郎窯紅釉紙捶瓶底足上都得到了印證。這條所謂“燈草旋文”實際上是用疑似白色化妝土在瓷器底足上涂抹一周,與原瓷胎顏色形成明顯反差。原因就在于早期燒造的郎窯紅釉瓷器所用的陶土顏色偏黃(“先制者口底微黃”),底足增加燈草旋文可以起到裝飾美化作用。

此外,陳瀏先生在《陶雅》中提出郎窯紅存在“尋常白底”說:

“譜載郎世寧所造紅瓷,以綠底冰吻為貴,米湯底次之,白底又次之,豈三底兼仿耶?抑兩郎俱仿之耶?”

“或曰:蘋果底者,宣德祭紅也;米湯底者,萬歷祭紅也;其尋常白底,則郎世寧所仿者也;然耶,否耶?”(卷下)

在此,陳瀏先生提出郎窯紅釉瓷器存在三種底,即蘋果底、米湯底及尋常白底。前兩種底大家都耳熟能詳,在此無需贅言。唯第三種“尋常白底”之郎窯紅釉瓷器則極難見到,如果不是有藏品實物加以印證,筆者也很難相信。只是陳瀏先生把這種白底郎窯紅疑為郎世寧所仿則是明顯的錯誤認識。

結語

本文從禹之鼎《王原祁藝菊圖》出發,結合郎窯紅實物和文獻史料進行跨界研究,對康熙郎窯紅釉瓷器的創燒時間、郎窯的真正窯主屬誰、郎窯紅釉瓷器是否存在“先后制之分”,以及是否存在白底郎窯紅釉瓷器等問題做出了新的探討,所得出的認識小結如下:

1.郎窯寶石紅釉瓷器的出現時間應在康熙四十四年以前;

2.郎窯瓷器之大部分應是在清初順治年間(約順治十一年至十四年)生產的,是由巡撫郎廷佐督造的,郎窯的真正窯主是郎廷佐;

3.郎窯寶石紅釉瓷器存在“先后制之分”,且郎窯紅釉瓷器存在三種底,即蘋果底、米湯底及尋常白底;

4.筆者并不排斥康熙四十四年以后巡撫郎廷極也燒造過優秀瓷器(如“御賜純一堂”“振鷺”款瓷器等)的情況,只是此郎非彼郎而已。