西酞普蘭治療腦卒中后抑郁有效性的Meta分析

卞鑫 盧麗波 嵇承棟 付強強 劉宇

(1上海市楊浦區控江醫院神經內科,上海 200093;2上海市楊浦區中心醫院科教科;3上海市楊浦區延吉社區服務中心)

腦卒中后抑郁(PSD)是腦卒中后常見并發癥,多數研究認為其發病率達30%~50%,近年也有報道發病率在25%~70%〔1~4〕。PSD主要表現為不同程度的情緒悲觀、低落、不穩定,嚴重者有自殺傾向,為個人、家庭及社會帶來負面影響〔5,6〕。西酞普蘭是現今使用較廣的一線抗抑郁藥物之一,屬于選擇性5-羥色胺(HT)再攝取抑制劑(SSRIs),被廣泛應用于抑郁癥的治療〔7,8〕。但西酞普蘭應用于PSD的效果評價并不多見,本文通過文獻檢索最終納入7篇相關文獻,通過主要結局指標——漢密爾頓抑郁量表(HAMD),次要結局指標——美國國立衛生院腦卒中量表(NIHSS)、Barthel指數(BI)在多個時間點獲取的評分值系統評價了西酞普蘭對PSD患者抑郁及神經功能恢復的影響。

1 資料與方法

1.1 研究對象 納入公開發表的西酞普蘭對PSD的治療效果及安全性的臨床對照研究。

1.2 檢索策略 計算機檢索Pubmed、Cochrane(Library and Central)、Embase、Ovid、中國生物醫學文獻數據庫(Sinomed)、萬方、維普、知網(CNKI)數據庫,根據摘要篩選并檢索全文。并搜索相關制藥業報告、未發表的學術論文、會議論文及專著中的相關章節。未能直接從全文數據庫中獲取的,與作者和生產廠家聯系索取全文和未發表的文獻,對已獲全文的追查相關參考文獻。檢索詞包括“卒中后抑郁、中風后抑郁、梗死后抑郁、西酞普蘭、隨機對照試驗、SSRI、post-stroke depression、PSD、Citalopram、randomized controlled trial”,語種為英語和中文。檢索起止時間為從數據庫建庫到2017年8月31日。

1.3 文獻選擇標準 納入標準:原始文獻為已公開發表的文獻,統計方法恰當,數據完整可靠,評價指標明確,原始文獻涉及西酞普蘭用于PSD患者,試驗組為在常規治療基礎上配合西酞普蘭進行抗抑郁治療,對照組僅給予常規治療或安慰劑治療,評價指標為:①主要結局指標為HAMD評分;②次要結局指標為BI。排除標準:①除人以外的其他動物的研究;②實驗室研究;③個案報道;④綜述;⑤無法獲取有用數據或數據無法利用的文獻;⑥重復發表或Meta分析等。

1.4 資料提取和文獻質量評價 根據上述文獻納入和排除標準,由2名研究者獨立篩選文獻、提取數據、評價納入文獻的質量而后交叉核對,并對有異議部分進行討論或由第3位研究者確定。參照Cochrane系統評價員手冊質量評價標準,對隨機分配方法、分配隱藏、盲法、數據缺失、選擇性報告結果及其他偏倚進行方法學質量評價。

1.5 統計學分析 采用Cochrane 協作網提供的RevMan5.3軟件進行Meta分析,計量資料采用均數差(MD)及其95%CI表示,分類變量資料采用比值比(OR)及其95%CI表示。對各研究進行異質性檢驗,如不存在異質性或異質性較小(I2<50%,P>0.1),采用固定效應模型計算合并效應量;反之,若異質性較大(I2>50%,P<0.1),分析異質性產生的來源和原因,如僅有統計學異質性時,采用隨機效應模型合并效應量,否則僅行描述性分析。

2 結 果

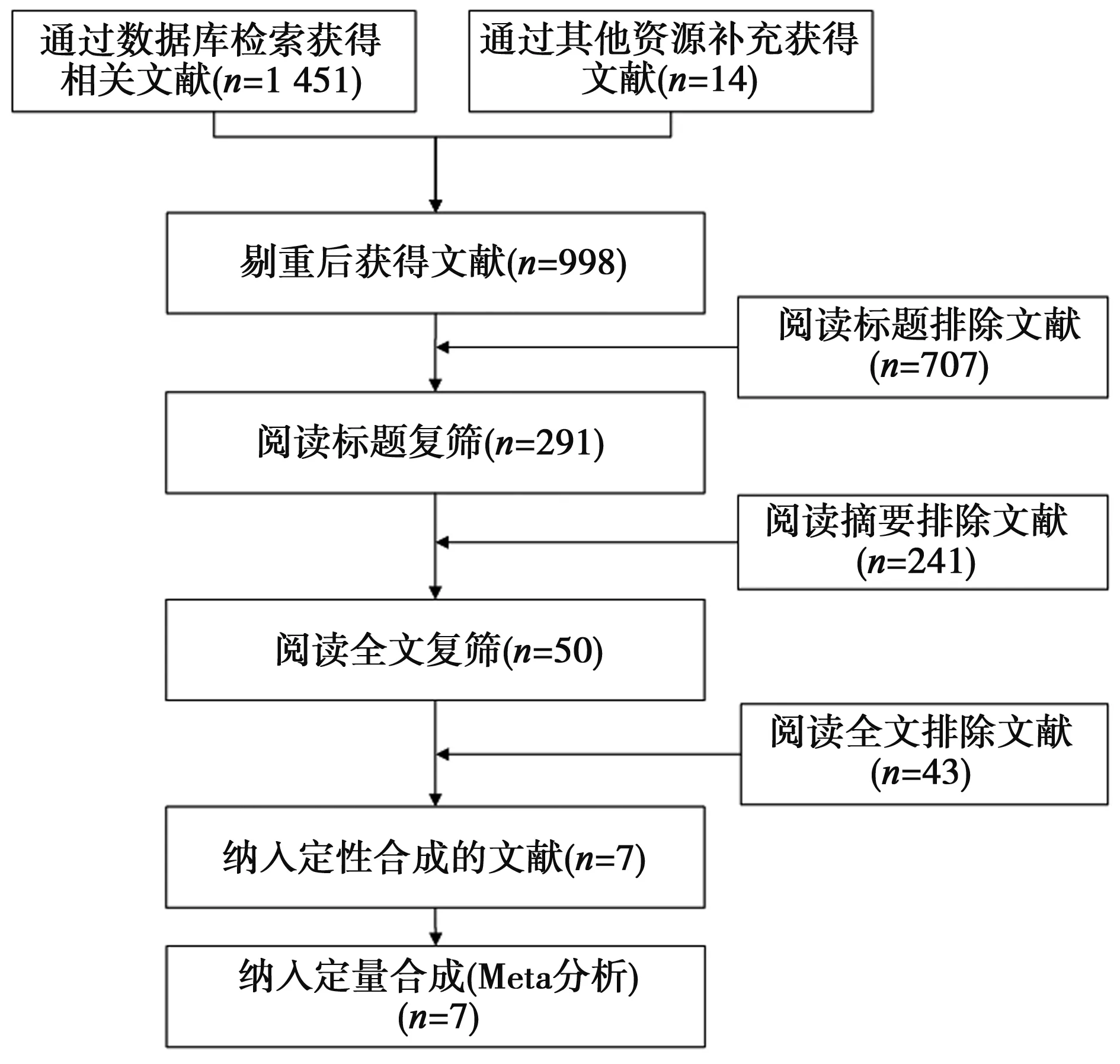

2.1 納入文獻的基本特征 經篩選最終納入文獻7篇,篩選流程見圖1,納入文獻基本特征見表1。

圖1 文獻篩選流程

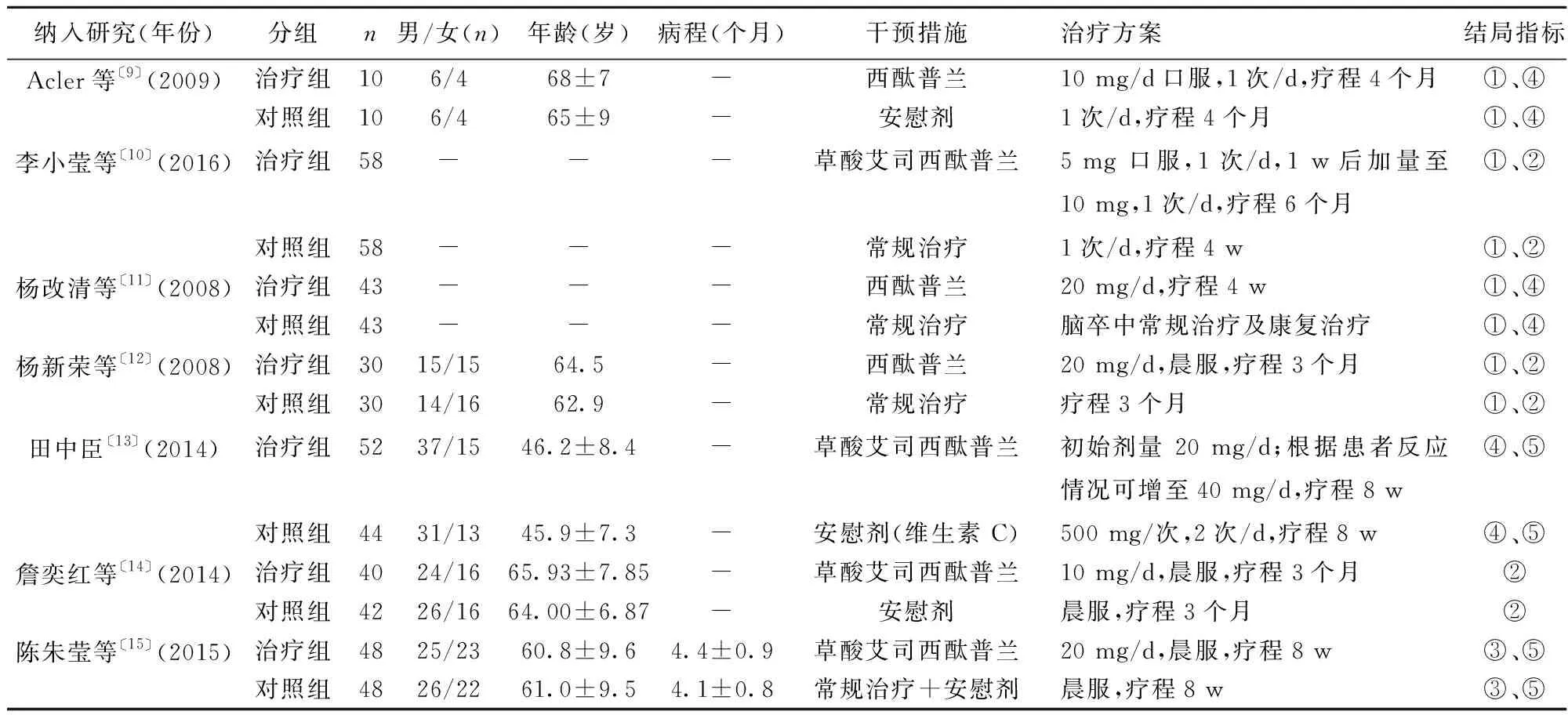

表1 納入研究的基本特征

①治療后4 w HAMD;②治療后12 w HAMD;③治療后8 w NIHSS;④治療后4 w BI;⑤治療后8 w BI

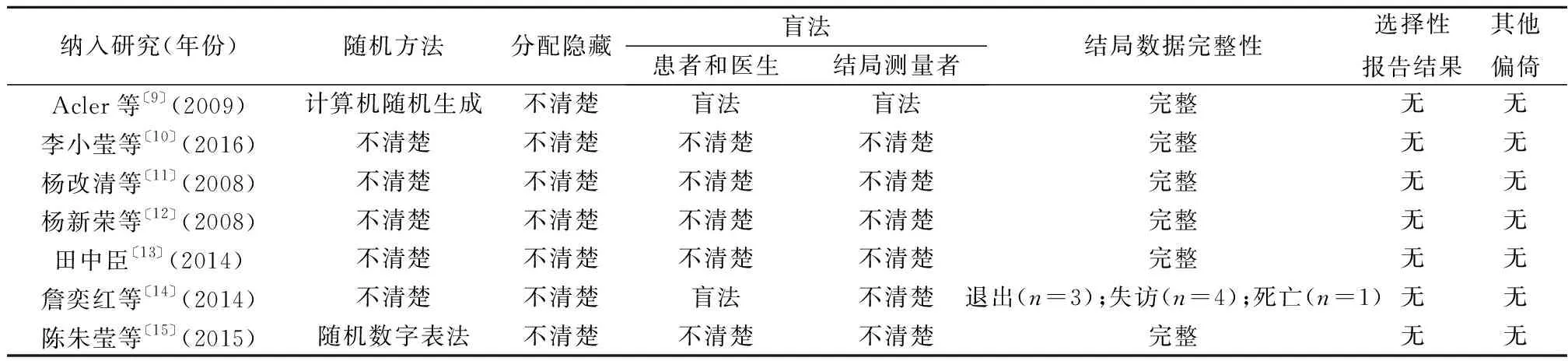

2.2 納入文獻質量評價 對于7篇納入文獻的隨機分配方法、分配隱藏、盲法、數據缺失及選擇性報告結果及其他偏倚進行了質量評價,見表2。

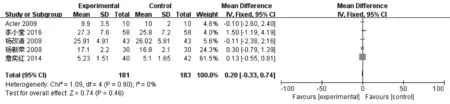

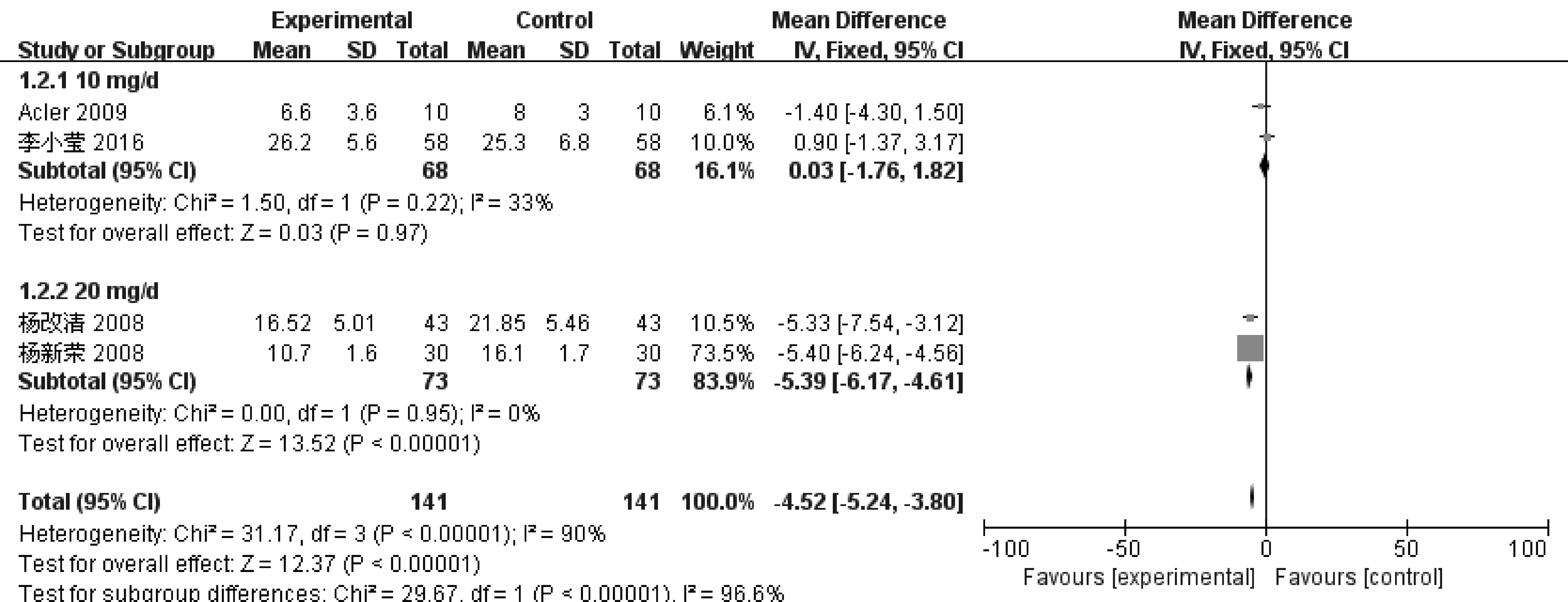

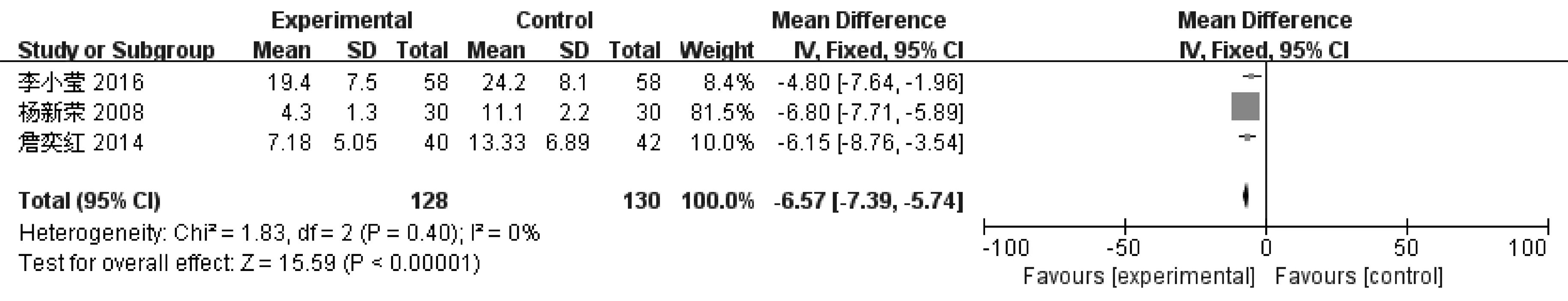

2.3 HAMD的Meta分析 5個研究〔9~12,14〕分別報告了西酞普蘭對PSD進行治療前及治療4 w、12 w后的HAMD評分(圖2~4)。治療前,5個研究的異質性均無統計學意義(P=0.90,I2=0),治療組和對照組比較HAMD評分無統計學意義(MD=0.20,95%CI:-0.33~0.81,P=0.46);治療后4 w,根據劑量不同,10 mg/d亞組的治療組和對照組HAMD無統計學差異(MD=0.03,95%CI:-1.76~1.82,P=0.97),但20 mg/d亞組的2個研究〔11,12〕顯示有統計學意義(MD=-5.39,95%CI:-6.17~4.61,P<0.000 01),兩大亞組異質性無統計學意義(10 mg/d:P=0.22,I2=33%;20 mg/d:P=0.95,I2=0);3個研究〔10,12,14〕顯示在西酞普蘭或安慰劑治療12 w后HAMD有統計學意義(MD=-6.57,95%CI:-7.39~-5.74,P<0.000 01)。提示在基線相近的情況下使用西酞普蘭對腦PSD患者HAMD評分有明顯降低效果。

表2 納入研究的方法學質量評價

圖2 PSD患者服用西酞普蘭或安慰劑前 HAMD的 Meta 分析

圖3 PSD患者服用西酞普蘭4 w后 HAMD的 Meta 分析

圖4 PSD患者服用西酞普蘭12 w后 HAMD的 Meta 分析

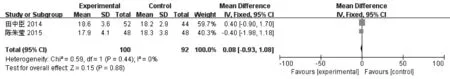

2.4 NIHSS的Meta分析 2個研究〔14,15〕分別報告了西酞普蘭對PSD患者治療前及治療8 w后的NIHSS評分(圖5,6)。治療前,2個研究的異質性無統計學意義(P=0.44,I2=0),NIHSS評分的總體效應也無統計學意義(MD=0.08,95%CI:-0.93~1.08,P=0.88);治療8 w后2個研究的異質性仍無統計學意義(P=0.21,I2=36%),而NIHSS評分顯示有統計學意義(MD=-5.07,95%CI:-5.99~-4.15,P<0.000 01)。提示在基線相近的情況下西酞普蘭治療8 w對PSD患者NIHSS評分有明顯降低效果。

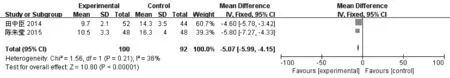

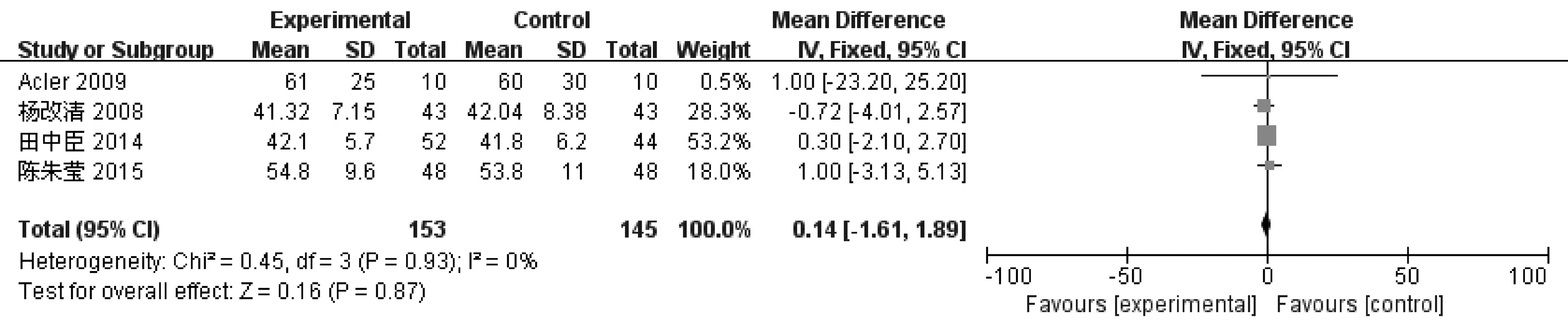

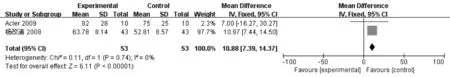

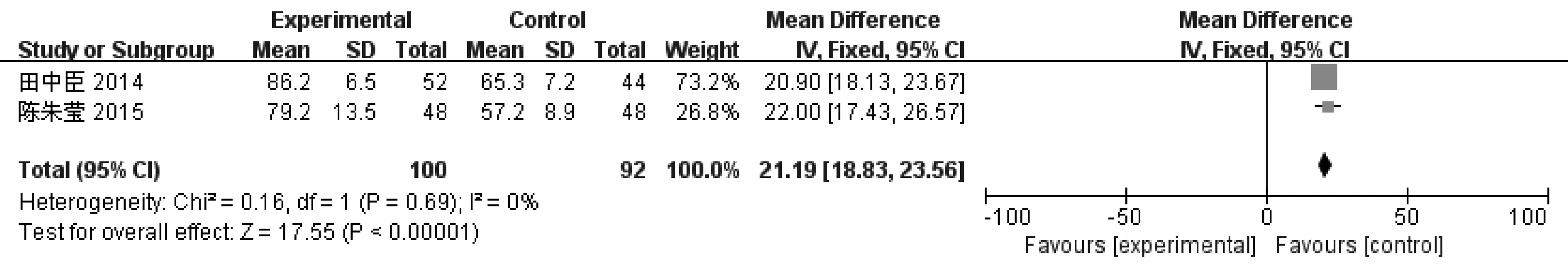

2.5 BI的Meta分析 4個研究〔9,11,14,15〕分別報告了西酞普蘭對PSD患者治療前及治療4 w、8 w后的BI評分(圖7~9)。治療前,4個研究的異質性無統計學意義(P=0.93,I2=0),BI評分的總體效應無統計學意義(MD=0.14,95%CI:-1.61~1.89,P=0.93);治療4 w后2個研究〔9,11〕中治療組和對照組的異質性仍無統計學意義(P=0.74,I2=0<50%),而BI評分顯示有統計學意義(P<0.000 01),總體效應明顯升高(MD=10.88,95%CI:7.39~14.37,P<0.000 01);另2個研究〔14,15〕在治療8 w后異質性也無統計學意義(P=0.69,I2=0<50%),而BI評分顯示有統計學意義(P<0.000 01),總體效應明顯升高(MD=21.19,95%CI:18.83~23.56,P<0.000 01)。提示在基線相近的情況下西酞普蘭治療8 w對PSD患者BI評分有明顯升高效果。

圖5 PSD患者服用西酞普蘭前NIHSS的 Meta 分析

圖6 PSD患者服用西酞普蘭8 w后NIHSS的 Meta 分析

圖7 PSD患者服用西酞普蘭前BI的 Meta 分析

圖8 PSD患者服用西酞普蘭或安慰劑4 w后BI的 Meta 分析

圖9 PSD患者服用西酞普蘭8 w后BI的 Meta 分析

3 討 論

目前,抑郁癥的全球發病率正持續升高,其典型癥狀是持續2 w以上以情緒低落、興趣減退、思維遲鈍為主,常伴失眠、食欲下降、注意力不集中、記憶力差和對生活失去興趣甚至有自殺意念及行為等。PSD屬于繼發性抑郁癥,PSD會加重日常生活能力下降及殘疾程度,PSD還可能加重腦卒中患者認知功能的損害,提高自殺觀念及長短期的致死率。其可能的機制與遺傳、腦內生物學機制、社會心理學、年齡性別等綜合性因素有關。

持續性的情緒低落會引起機體的應激反應,從而誘發中腦及腦干的相關神經化學遞質及受體的參與,包括去甲腎上腺素能和5-HT等遞質的失衡等,這種長期的化學失衡可導致精神上的焦慮、憤怒、恐懼等癥狀。5-HT及其受體被認為參與了抑郁癥的發生發展,有研究表明抑郁癥患者體內5-HT水平非常低,使用重攝取抑制劑可以封閉神經末梢對5-HT的重攝取和再利用,使突觸間隙中的5-HT水平升高,從而改善抑郁癥狀〔16〕。西酞普蘭是當今一線的抗抑郁藥物之一,已被廣泛應用于抑郁癥的治療。由于PSD患者除要用抗抑郁癥藥物外,尚要服用針對腦梗死二級預防及對癥治療藥物,因此對藥物之間的不良反應臨床醫師尤為關注,西酞普蘭有高度選擇性,作用于突觸前模5-HT神經末梢從而特異性抑制5-HT再攝取,而對其他中樞神經遞質親和力極低,并對細胞色素P450酶抑制低,因此理論上與其他藥物發生相互作用的可能性很小,且中樞系統副作用小,非常適合PSD患者。已有一些研究認為西酞普蘭可以應用于預防PSD患者〔17~19〕,但由于針對PSD人群的大樣本隨機對照實驗開展得較少,故仍無法形成指導臨床的有利證據〔20〕。

本文表明西酞普蘭對于PSD患者的抑郁癥狀有明顯改善作用,且提示治療效果可能呈劑量相關性。西酞普蘭除對于PSD患者有明顯的抗抑郁效果外,對神經功能的恢復和生活能力的提高都有良好的促進作用〔21〕。本研究存在的不足在于部分文獻的質量評價不清楚,如隨機序列的產生及分配隱藏方法,存在中等風險偏倚,1篇文獻〔11〕存在數據缺失的情況,但做出了原因解釋,以上偏倚對納入文獻的分析可能產生一定影響。因此,其確切療效有待于更大規模的前瞻性、隨機、雙盲對照實驗研究。