他山之石可以攻玉

游之

2019年6月2日,備受矚目的第十二屆中國藝術節在上海大劇院落下帷幕。同上屆中國藝術節相比,今年藝術節上入圍評獎的歌劇劇目數量要高一些,一共有四部。分別是青島市歌舞劇院有限公司的《馬向陽下鄉記》、福建省歌舞劇院的《松毛嶺之戀》、株洲市戲劇傳承中心的《英·雄》、浙江歌舞劇院有限公司的《在希望的田野上》。數量的增加,也從一個側面反映出,近兩年文旅部開展的“中國民族歌劇傳承發展工程”和國家藝術基金對歌劇事業整體發展的推動和支持,讓各地對于歌劇的創作演出逐漸重視起來,劇目的數量和質量也有很大的提升,在很多方面也都能代表一地藝術發展的水平,那么在各地選拔推送藝術節參評劇目時,歌劇入選的機會增多也在情理之中。

本次藝術節由中國文化和旅游部、上海市人民政府共同主辦。藝術節期間,共有包括話劇、歌劇、舞劇、戲曲等在內的51臺劇(節)目參加演出,其中有38部劇目角逐第十六屆文華大獎,最終有10部作品蟾宮折桂。38選10,大致是四分之一的獲獎比例,而從各藝術門類獲獎情況看,話劇為七選三,歌劇為四選一,舞劇為十選三,戲曲為十七選四。由此數據可看出,話劇和舞劇獲獎的絕對比值要高一些,這也說明,如果要對各藝術門類進行比對,那么話劇和舞劇的總體質量在參評劇目中是比較突出的。

從題材上看,本次藝術節參評劇目中,紅色歷史、現實題材占據絕對主流。僅我觀摩的十幾部劇中,現實題材作品有歌劇《馬向陽下鄉記》,話劇Ⅸ柳青>《谷文昌》《蒼穹之上》,滬劇《敦煌女兒》,紅色革命愛國題材有歌劇《松毛嶺之戀》《英·雄》,舞劇《永不消逝的電波》,舞劇《醒·獅》、秦腔現代戲《王貴與李香香》等。這些作品不僅受到了觀眾的喜愛,有些作品甚至被觀眾圈粉熱捧。

俗話說,“他山之石可以攻玉”,藝術是相通的。雖然不同藝術門類有各自不同的藝術特征,但是作為舞臺藝術作品,共性的東西還是一樣的。好的作品,基本都有以下特點。

有一個好故事

舞臺藝術作品,一旦和“劇”掛上鉤,就離不開故事。話劇、歌劇、戲曲如此,舞劇同樣如此。有了“好”故事,還要能把故事“講好”,這就體現兩方面的實力,一是編劇的水平,二是舞臺的呈現。

由西安話劇院有限責任公司創作演出的話劇《柳青》,就是在一度和二度創作兩方面,“講好”了一個“好”故事。以人物為題材進行創作是文藝作品很常見的選擇,但是為一個作家在舞臺上“寫傳記”,難度其實很大。柳青當年為了寫好《創業史》,辭去官職,深入到落后的鄉村扎下根來專心創作,這些素材都是有記載的。但是藝術作品不能僅僅是素材的堆砌,如何利用這些素材編撰出令人信服的“真實故事”,考驗的就是編劇的功力。話劇《柳青》的作者很巧妙地將小說《創業史》中的人物,藝術地還原出生活中的“原型”,讓這些“生活原型”與舞臺上的柳青做了真實、有趣、感人的戲劇性勾連,觀眾不僅通過這部劇“認識”了柳青,同時也了解了小說《創業史》是如何做到“來源于生活而高于生活”的。話劇《柳青>最終毫無懸念地獲得文華大獎,可謂實至名歸。

另一部獲得文華大獎的話劇作品,是中國國家話劇院創作演出的《谷文昌》,其在“好故事”和“講好故事”方面同樣能力不俗。原本以為就是一部“好人好事”劇,但是看完全劇,我確實被深深打動了。對于谷文昌人物的塑造,作品沒有按照“表揚稿”的方式將其生平簡歷面面俱到,而是把重心聚焦于谷文昌在福建東山期間幾個相互關聯、有代表性的事件上,層層推進形成戲劇高潮。個人認為,開場時畫外音加滾動字幕的人物介紹似乎不必,因為一部有“好故事”的劇,完全不需要“簡歷”的輔助。

由四川人民藝術劇院有限責任公司創作演出的《蒼穹之上》,雖然最終無緣“文華”,但同樣不失為一部可圈可點的“把好故事講好”的佳作。平心而論,如果從題材上來講,這部作品相比前兩部,難度更高。因為這是一部軍事科研題材的作品,講的是我國某型號軍用飛機的研發制造,這個過程歷時20年,所以,結構戲劇時,就不能僅僅只是講述某個人的故事,而是需要在舞臺上體現一代甚至幾代人的努力,是塑造“群像”,體現“精神”。這對編劇駕馭作品的能力提出了非常高的要求。可喜的是,這部科技含量十足的作品,非但一點兒都不枯燥,而且人物事件鮮活、生動、可信,戲劇結構清晰,既有情感線,也有勵志線,在突出主線人物的同時,也沒有忽視副線人物的塑造,幾條線索有機勾連成完整的面。

從講故事的角度來說,歌劇比話劇的難度要高。歌劇是歌唱的戲劇,以抒情見長。但是中國人的欣賞習慣又要求歌劇也必須能講好、講清楚動人的故事。這就更需要歌劇創作的編劇,要格外具有聚焦核心事件、關鍵情感的能力。多年來,能進入藝術節的歌劇一直不算多的重要原因,就在于歌劇是一門綜合性極強的藝術,因為有了好故事,還要有好的音樂,要有能把音樂和故事準確詮釋的好指揮、好演員、好樂隊、好導演。

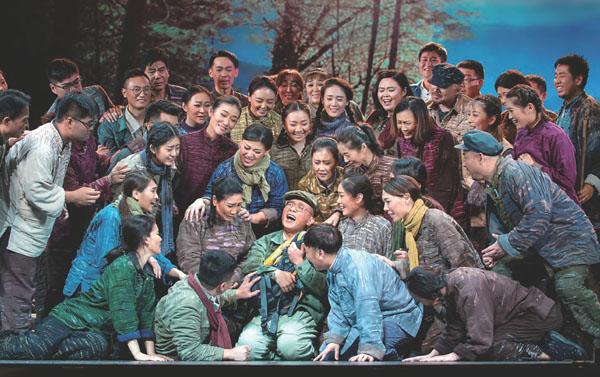

本次入圍參評的有四部民族歌劇,《馬向陽下鄉記》《松毛嶺之戀》《英·雄》都是“中國民族歌劇傳承發展工程”在201 7年度的扶持劇目,這三部劇目經過兩年多的不斷修磨,舞臺上的不間斷實踐,都已經是比較成熟的形態。藝術節上,《英·雄》《松毛嶺之戀》《馬向陽下鄉記》依次登上舞臺,這三部稱得上是“親兄弟”的民族歌劇作品,在“賽場”上可謂競爭激烈,各家都出動了最精良的本土陣容,以非常飽滿的精神狀態亮相,給觀眾留下了比較深刻的印象。最終,《馬向陽下鄉記》拔得頭籌,榮獲文華大獎。

株洲市戲劇傳承中心的《英·雄》和福建省歌舞劇院的《松毛嶺之戀》都屬于紅色革命歷史題材,兩部劇的主人公都是女性。《英·雄》是以中國革命先驅繆伯英與何孟雄為主人公進行的藝術創作,戲劇結構上以時間為軸,但不局限于某個具體事件,而是將人物生平幾個關鍵點,以傳記體的方式呈現,相較于故事性,這部歌劇更側重于情感的抒發,在二度呈現時,通過各種舞臺手段的運用,將這對英雄夫妻的深厚情感和英勇事跡,如散文詩一般娓娓道來,清晰展現。

《松毛嶺之戀》講述的是一個普通農家女子阿妹對愛情的堅守。阿妹的丈夫阿根是一名紅軍戰士,新婚之夜二人分別,一別就是30年! 30年里,阿妹每年都會為阿根做一身新衣服,每日坐在門檻上等待守望,最終等來的卻是丈夫的烈士證書。這是一則真實的“好故事”,最終的呈現也確實“講好”了這個感人的故事,劇末,當衣櫥中擺放整整齊齊的三十套新衣服被聚光展現在觀眾面前時,那種震撼和感動確實無以言表!

《馬向陽下鄉記》是現實題材作品,關注的又是當前最熱門的“精準扶貧”。前兩年,同名電視連續劇的熱播,也在無形中提升了人們對這部歌劇的關注度。但是,歌劇《馬向陽下鄉記》并沒有囿于電視劇原作,而是根據歌劇藝術的特點,重新結構了戲劇故事、人物設置,是在原作基礎上的新創作。全劇聚焦如何精準扶貧,一開篇便直接切入富硒地種植這一核心事件,集中、精練:同時在其中融入很多鄉土民風的諧趣段落,充分體現了民族喜歌劇的特征。

現在有一種觀點,就是歌劇的創作,要想成功率高,有兩個捷徑:一是根據文學著作改編,因為有文學的基礎,在觀眾中的知曉率高,成功的概率也會高:二是從其他藝術門類已經比較成功的作品中進行改編移植,因為這種移植會減少很多選材之初的彎路,同樣也會有比較高的成功率。這兩種想法都有一定的道理,但是如果一味地只是依賴于已經相對成熟的原作,往往也會對創作者造成一種無形的束縛。歌劇《馬向陽下鄉記》的可貴之處就是在原著基礎上進行了新的突破和創作,“講好”了一個歌劇化的故事。

以當代審美引發共鳴

從本次藝術節參演或參評劇目來看,超過三分之二的作品是現實或紅色革命歷史題材。在今天如何把這些看上去有可能會有說教之嫌的題材,做得更加為觀眾所認同并接受,考驗的就是創作者準確捕捉和體現當代審美的能力。

舞劇《永不消逝的電波》,在題材上并不討巧,做成舞劇難度更高,因為它不僅是紅色題材,而且是諜戰題材。諜戰片是電影電視的熱寵,舞臺藝術鮮有諜戰題材也是因為其撲朔迷離的敘述方式。所以,如果盤點一下建國之后舞劇作品,會發現“紅色”的不少,但“紅色諜戰”的,《永不消逝的電波》是首創也是唯一。這部作品要成功,遠不是僅僅有個好故事那么簡單,而是要在編劇、編舞、音樂、舞臺呈現等全方位的綜合體現,是要和過往的紅色舞劇區別開來,形成一種全新的、具有當代審美特征的舞劇藝術表達。

本劇在人設上更加簡化、清晰。舞蹈語匯是內心意境的現實表達,這種內心外化的舞蹈肢體意向,很自然地讓人物與觀眾產生通感,讓觀眾在觀劇過程中不斷根據戲劇的發展自我施壓,形成一種高度的緊張感,這樣的戲劇氛圍恰恰是一種生活體驗經藝術的提煉和綜合之后的立體表達。

如果說舞劇《永不消逝的電波》是一部極具當代審美的“大雅”之作,那么廣州歌舞劇院有限公司的舞劇《醒·獅》就是一部極具當代審美的“大俗”之作。這里的“俗”指的是一種在舞臺上充分放大之后的民族傳統文化風貌的“民俗”,是一種極具親和力和互動性的充滿時尚感的“通俗”。中國民族舞劇在20世紀50年代曾經有過《小刀會》的輝煌,之后就很少再有讓人提振精神的佳作,而這部《醒·獅》稱得上是當代民族舞劇創作的具有代表性的作品。

《醒·獅》——改人們對于冠名“民族舞劇”的固有印象,也一改人們對于愛國題材舞臺藝術作品相對程式化的印象,將舞蹈和中國武術巧妙結合,舞中有武,武中亦舞,以舞代武:舞蹈編得既美又巧且有新意,音樂創作是基于廣東民間的音樂元素,流暢完整而具舞蹈性,演員們個個狀態飽滿,藝術表現力很好。舞臺氛圍具有非常強烈的感染力,演出現場觀眾反響非常“燃”。

從《醒·獅》在洋氣十足的國際大都市上海灘被追捧就能看出,“民族”二字并不意味著鄉土和陳舊,如何捕捉當代人的審美,更好地對于民族傳統文化精髓進行挖掘和展現,《醒·獅》可謂是一個探索性的成功范例。當然,個人認為這部作品的尾聲其實完全沒有必要,有對作品立意過度解讀之嫌。

具有當代審美的作品往往都能夠引發觀眾的共鳴。所謂的“共鳴”,簡單來說就是要讓觀眾“感同身受”。舞劇《永不消逝的電波》和《醒獅》就是在各自作品預設的氣質上,尋找到了和觀眾的共鳴點,并且這兩種共鳴點雖然各自獨立但又相互重疊,喜歡“電波”的觀眾同樣會喜歡“醒獅”,因為它們帶給觀眾的劇場體驗是不同的,是兩盤“口味不一樣的菜”,但都是滿滿的中國味道。所以,要讓舞臺藝術作品能夠引發觀眾的共鳴,就要尋找到中國入骨子里由民族基因所形成的藝術欣賞習慣。

歌劇在很多人的概念中,都是可望而不可即。認為那是陽春白雪,聽不懂。當然這指的是西洋歌劇。我認為,所謂的聽不懂,除了語言的障礙,最主要還是對音樂欣賞的習慣不同。西方歌劇音樂基于西方的音樂傳統,具有交響性和立體性,中國傳統音樂是以旋律為主的線性思維。所以,在中國人的基因中,旋律性更容易引起共鳴。這不是西洋音樂和中國音樂孰高孰低的問題,而是自古形成的音樂欣賞習慣。當我們暫時還無法改變這種習慣的時候,就需要先考慮在能夠符合觀眾欣賞習慣的基礎上尋找共鳴點。

在這次藝術節當中,參評的四部歌劇都是民族歌劇。這些作品的音樂創作都是基于民間戲曲、民間音樂元素。比如《馬向陽下鄉記》當中的呂劇、山東琴書的運用,劇中那段最著名的合唱“錢啊錢”,地域色彩濃郁的說唱結合旋律加上非常接地氣的內容,每每成為演出時最受歡迎的段落。而《松毛嶺之戀》中那首主題歌《剪掉髻子當紅軍》,就是客家山歌的原貌重現,這首歌在福建、江西等地非常受當地百姓所喜愛,在這種民族風格鮮明的音樂元素基礎上進行歌劇的創作,往往都會非常打動人心。在歌劇《英雄》當中,繆伯英的音樂主題來自湖南花鼓戲,每當旋律響起,就會帶給觀眾油然而生的親近感。

所以說,越是民族的東西,就越接地氣,就會自然地具備旋律性、可聽性和傳唱性的基因在其中。而在當代,在歌劇的創作中,民族性的音樂元素又通過專業的音樂寫作技法進行全新的創作,要植根于中國的土地上,要從民族音樂文化的豐厚給養中汲取、挖掘立足于本民族優秀的音樂文化傳統,在此基礎上繼承、發展、創新,用當代的審美創作出和時代需求同步的作品。

所以,民族性在今天應該有更加寬泛的理解。今天的民族性不能僅僅局限于傳統,還應該在傳統基礎上發展甚至變化,只要是符合當代中國人的審美和欣賞習慣的音樂,就是具有當代中國民族性的音樂。民族性也應該與時俱進,這樣的民族性,其實也包含了一種世界性在其中。

觀眾永遠是用腳說話的,觀眾的口碑是對作品最好的打分。而要想得高分,恐怕就要在琢磨觀眾心理上下功夫,要在引領的同時,與時俱進,及時捕捉和滿足觀眾日益提升的藝術審美趣味,這樣的作品才會引起觀眾的共鳴而存有長久的生命力。

能夠入圍中國藝術節文華大獎評選的劇目,都是各地精挑細選,認為可以代表當地近年來藝術創作水準的作品,通常都不會是平庸之作。而一旦入圍,目標肯定就是拿獎。但是,獎項有限,競爭激烈,獲獎不是唯一的目標,取人之長,補己之短,互相學習,才能共同進步。“堅持以人民為中心的創作導向,創作無愧于時代的優秀作品”,努力創作出“思想精深、藝術精湛、制作精良”的優秀文藝作品,才是政府搭建“中國藝術節”這一國家級展示平臺的根本目的。