高血壓性腦溢血合并腦疝采取大骨窗開顱聯合顯微鏡下手術治療的應用研究

余飛 崔明

【摘要】目的:研究大骨窗開顱聯合顯微鏡下手術治療高血壓性腦溢血合并腦疝的臨床效果。方法:以本院收治的70例HCH合并腦疝患者為研究對象,隨機平均分成對照組以及實驗組,各35例,分別給予單純大骨窗開顱術和大骨窗開顱聯合顯微鏡下手術,來比較兩組手術后的療效。最后的結果是對照組的患者術后恢復良好概率(51.28%)、術后存活率(89.74%)均低于實驗組(76.92%、100. 00%),差異均有統計學意義(P<0.05);對照組術后輕.重度殘疾率(25.64%、12.82%)與實驗組(20.51%、2.56%)比較,差異均無統計學意義:兩組患者在發生術后肺部感染、下肢靜脈血栓、泌尿系統感染、靜脈炎發的概率相近,差異均無統計學意義。結論:在HCH 合并腦疝疾病治療中,大骨窗開顱聯合顯微鏡下手術具有明顯效果,提高了患者存活率、恢復良好率、改善預后,值得應用。

【關鍵詞】大骨窗開顱術:高壓性腦性溢血;腦疝;顯微鏡;手術治療

【中圖分類號】R473.74 ? ? ?【文獻標識碼】A ? ? 【文章編號】2095-6851(2019)08-029-01

1 一般資料與方法

1.1 臨床資料 從2015年至2018年本院給予大骨窗開顱術的高血壓性腦溢血(Hypertensive cerebral hemorrhage,以下簡稱HCH)合并腦疝患者中選擇70例,隨機分做對照組以及實驗組,各35例,對照組中男性30例,女性5例,年齡43到73歲,平均(58.8土14.3)歲,GCS評分3~7分,平均(4. 6土2.0)分,顱內出血量59~77 ml, 平均(64.7土4.9)ml;實驗組中男性39例,女性5例,年齡45~ 73歲,平均(59.0土13.6)歲,GCS評分3~8分,平均(5.0土1.7)分,顱內出血量57~75m1,平均(63. 2士5.5)ml。以上兩組性別及GCS評分等差異均無統計學意義,具有可比性。

1.2 治療方法 對兩組病例首先采取的是禁食、止血、醒腦以及降顱內壓等常規前期準備措施,在這個基礎上給予對照組患者單純進行開顱手術治療,其方法如下:全麻、仰臥,取顴弓上、耳屏前1 cm位置,沿耳廓上方向頂骨正中線切開至前額發際下,保證骨瓣大小在12 cmX14 cm左右;游離骨瓣,將硬腦膜呈放射狀切開,能夠充分暴露出額、頗、頂葉;根據腦出血的部位選擇性的切除腦葉.頻葉或者是枕葉,并打開側腦室頻角,放出腦脊液:術后按常規在血腫腔中放置引流管,給予切口常規沖洗與以及關閉,并進行常規抗感染維護的處理。實驗組則采用大骨窗開顱聯合顯微鏡下手術療的方法,全麻之后改良翼點入路,并以對照組相同方式去骨瓣<> 8 cmX8 cm),從顳中回浸入患者的血腫腔,然后迅速釋放血腫,在顯微鏡下完成血腫清除的工作:在顯微鏡下觀察止血的效果,待止血滿意以后用常規方式關閉切口;術后進行常規抗感染治療。

1.3 統計學方法 采用SPSS 20. 0統計學軟件進行數據分析,計量資料采用“x土s”表示,予以t檢驗:計數資料采用率(%)表示,予以x檢驗,以P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

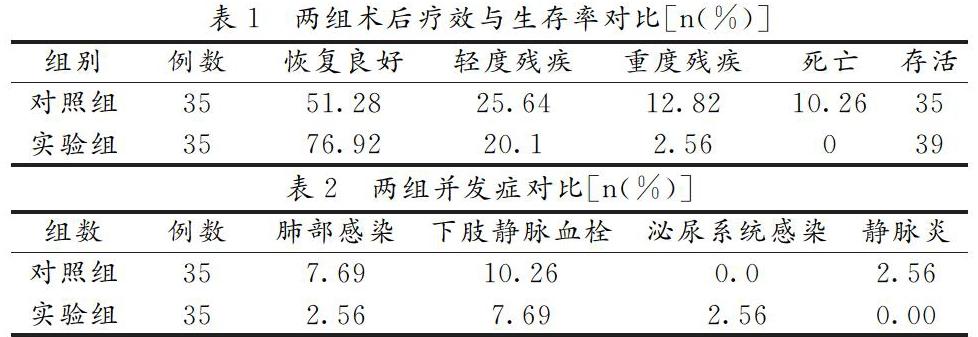

對照組患者術后恢復良好率低于實驗組,對照組術后輕、重度殘疾率均高于實驗組,經對比差異均無統計學意義,見表1。

2.2 兩組患者術后發生肺部感染、下肢靜脈血栓、泌尿系統感染、靜脈炎的概率比較差異無統計學意義,見表2。

3 討論

臨床當中,HCH屬于一種常見的急癥,高血壓患者多在活動、情緒激動或者用力排便的時候容易發生腦溢血,有較高致死致殘的概率。根據出血部位不同、出血量不同以及全身情況的不同,高血壓腦溢血患者也存在一定差異在臨床表現中,一旦腦出血卻未及時處理,會導致加重腦水腫從而造成顱內壓加大使病情發展形成腦痛,如果救治處理不及時,會遺留嚴重的后遺癥,甚至伴有腦疝的腦溢血惠者的生命安全受到危及。處理HCH合并腦疝這一急癥的關鍵是控制血壓顱內壓、腦水腫與及時止血、手術治療顱內血腫經常通過開顱術被清除但是由于常規的開顱手術會嚴重損傷深部腦組織,加上患者術后會有持續昏迷、臥床較長時間的情況,極容易出現并發癥如感染、靜脈血栓等。在做創技術發展基礎上,聯合顯微鏡的骨窗開顱術在HCH合并腦疝疾病治療上去的突出成果,顯微鏡下,去骨瓣開顱去除腦血腫來緩解顱內的壓迫,相比于單純骨窗的開顱術不但創傷更小、效果更好,而且有利于減少手術的操作損傷患者的頻中回等腦部功能區與真長腦組織,使腦組織功能得到最大保留在顯微鏡手術中,并且最大程度上避免了熱輻射損傷,提高了開顱手術的安全性。

參考文獻:

[1] 任光輝.聯合顯微鏡下手術治療高血壓性腦溢血合并腦疝的臨床療效[J].現代診斷與治療,2017,28(14):2717-2718.

[2] 程春燕.高血壓性腦溢血的護理思路[J].世界最新醫學信息文摘,2017,17(07):237.

[3] 姜紅.高血壓性腦溢血病人的醫學護理常識[J].西藏科技,2006(11):45.