從城市與公民文化背景探討公共藝術的服務

丁曉

摘 要:公共藝術算是一個比較新的概念。這個概念的提出及公共藝術大量服務于城市和公民是在20世紀90年代,因為改革開放的不斷深化,社會經濟得到了飛速發展,社會出現轉型。在吸收了外來文化之后,大眾對城市功能和公民身份的認同更深入,間接對文化藝術也有了新的要求,城市發展也隨之有了新的規劃,越來越多的公共領域為公共空間藝術這個概念準備了土壤。甚至可以說,公共空間藝術的需求程度和藝術理念價值不斷深化直接就與公民對精神需求的程度、我國社會經濟的良性發展、政治體制的逐步完善以及中國城市化速度加快成正比。

關鍵詞:公共空間;石窟寺藝術;敦煌

一、緒論

古希臘和羅馬文明通過“urbs”、“polis”和“civitas”這三個詞傳達給我們“城市”的含義。對于雅典和羅馬的偉大哲學家來說,“城市”一詞被認為是文明和文化進步的頂峰。亞里士多德肯定地說:“首先,城市被創造出來,使人真正成為人,城市的存在是為了讓人們快樂……”西塞羅以同樣的方式推理:“人們逐漸停止了野蠻行為,發現了社區生活的藝術,創造了他們學習文明和培養科學的第一批城市,在文明或城市中的人發現了一種真正的偉大感……”對于希臘人和羅馬人來說,城市的概念使他們產生了團結的集體意識,其中特定的利益從屬于社區利益。這種意識使他們形成了歸屬感,改善了人們的生活條件,從而達到了與村莊或鄉村相對應的更高水平的發展。城邦的目標是人類的生存,以及人類的共存和人類的進步。在文藝復興時期,第一個城市社會學家J.波特羅(1546—1617)在他的著作“城市的宏偉和壯麗的原因中”寫道:“所謂的城市就是為了幸福生活的人們聚集在一起,一個城市的偉大不是看面積的大小,而是看能容納多元化的居民。”應該指出的是,城市的盡頭是幸福。今天,這個崇高理想的城市被視為一種象征,一種喚起人類愿望的集體代表。

繼續“城市”這一概念的探索,英文中的“culture”,來自于拉丁文的動詞“colo”“colere”“cultum”,意味著培養和耕耘。在古希臘,與文化相對應的術語是“paideia”(撫養孩子,教育,完美教育),和“humanitas”這個詞代表著人性、人的尊嚴、精致教育。綜合根據“文化”一詞的口頭詞源定義,它就是人的智力和道德能力的形成/發展或完善的教育過程,文化是人類在客觀世界的反思中不斷地去適應自然。

1982年在墨西哥舉行的世界文化政治大會上闡述道:精神、物質、智力和思維的組合構成了社會或是團體的差異性表征,除此之外,還有藝術和文學、生活方式、人類的基本權利、價值體系、傳統和信仰。1997年第397號法令(哥倫比亞文化一般法)第1篇第1條第1號定義:“文化是一系列獨特的,精神的,物質的,智力的和情感的特征,是人類群體的特征,包括藝術和文字,生活方式,人權,價值體系,傳統和信仰。”換句話說,這是我們通過社會化學到的一切,文化就是我們所做的一切,是通過傳統、習俗、特質等反映出來的行為,是一個相互依賴的表達,是社會經濟結構的反射。綜上所述,文化是一個集會場所,允許與多樣性對話,是一個公共藝術空間,就像美術館或是博物館一樣。

二、中國古代城市的公共藝術

首先要提出公共性的概念,它產生于西方,認為在封建專制時期的社會制度中沒有公共性和公共領域這一說,是在社會的進步出現民主之后才有了這樣的市民生活化下的產物,所以按照西方的藝術評判標準,封建時期沒有民主,沒有公民意識,沒有公共區域,自然在傳統的古典藝術中是沒有所謂的公共空間藝術這個概念。因此有一些學者,以此為標準來對中國古典藝術做界定時,也說中國古代一直都沒有真正的公共空間藝術。但是這個世界由如此多的國家組成,每個國家、每個民族、每個地區都有其不同時間段的歷史發展,或長或短,或燦爛或平凡,都各有其獨特的魅力,又怎么能只以某一種標準來做評判呢?筆者認為中國的古典文化中是存在公共空間領域的,自然也有延伸出的公共藝術。中國的古典文化藝術和西方的一樣,都和宗教有著密不可分的聯系,尤其是在古人的生活中,對于宗教的信仰幾乎可以看成是社會大眾精神深處最理想的歸宿,下達平民百姓,上到王公貴胄都在這個地方有著共同的精神交集,三教的信仰在這里就成了公共的精神領域,務實勤勞又不失浪漫的古人就以此為基礎創作了輝煌的藝術作品。

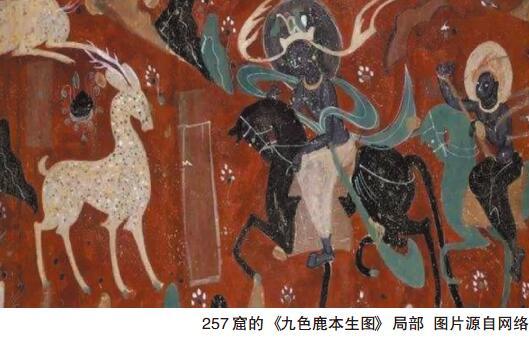

我國的古典宗教藝術主要代表有宮觀廟宇、石窟、陵墓藝術。其中陵墓藝術是純粹私有化,為個人服務的,雖然在地面和地下都有一定的空間設計,甚至集合了當時最杰出的力量來完成,但終究沒有涉及到公眾,所以不算公共藝術。而宮觀寺廟和石窟則是公共藝術,原因有如下四點:

一是宮觀廟宇和石窟寺雖然有專職人員常駐,但是它的實際功能中一直就包含了對社會大眾開放,來的游客、信客都可以在這里游玩、參拜、飲食等,而山門內外往往都有固定的商家小販做一些貿易買賣,這就符合公共空間藝術中受眾是社會群眾,并且在這個特定的空間區域內受眾可以自由地進行交流互動的特點,即在公共性上可以達到公共空間藝術的要求。

二是對于宮觀廟宇和石窟寺這個區域的公共空間,從籌建到完成,往往都是大眾共同參與的。雖然有個別的是皇家承辦或專門的供養人獨立斥資雇傭派遣工人完成,比如武當山建筑群和莫高窟中一部分洞窟,但大多數分散存在民間的廟宇石窟通常還是由當地(包含一些外地)的群眾共同募捐,再由負責人召集工人施工完成,其中也有那些募捐的施主,全程都有大眾的關心、努力,典例就是樂山大佛,莫高窟中也有很大一部分是如此完成的。社會群眾共同參與公共空間藝術策劃及落成的始終這一點,這些宮觀廟宇、石窟寺可以達到。

三是宮觀廟宇和石窟寺也不是單純的建筑藝術或者單純的雕塑、繪畫藝術,它是綜合了中國古典多種藝術表現的形式,并且格局上都有精心的規劃設計,不是“拿來”主義。考慮到它的功能和環境,哪怕是同一個宗派,但是只要在不同的地方就有其不同的營造理念,就勢結合當地的自然環境進行營建,這和中國古典哲學藝術、建筑園林藝術的隨物賦形、因地制宜都有莫大的關系,至于里面穿插的許多壁畫、書法、雕塑、公共設施的造型擺放等等都是為了締造一個良好的氛圍而細致處理的結果。有的是按照蘊含的文化故事來設置的,有的是從滿足公眾在空間內部參觀游覽、互動交流的生理和心理需求來設置的。在整體的空間藝術規劃上,既考慮到大眾的需求,又要考慮自然環境的分布構成,以求與人、與環境的最大融合,這一點可以達到公共空間藝術的要求。