早期腸內營養對高血壓腦出血術后重癥患者臨床價值及護理體會

黃春梅

摘要 目的:探討早期腸內營養對高血壓腦出血術后重癥患者臨床價值及護理體會。方法:收治高血壓腦出血術后重癥患者85例,以患者接受營養支持方式的不同分為對照組(前期完全腸外營養支持+后期腸內營養支持)與研究組(早期腸內營養支持),評價各項營養指標、并發癥發生率。結果:研究組患者的各項營養指標明顯優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);研究組患者發生并發癥的概率明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。結論:早期腸內營養的實施可滿足患者正常的營養需求,降低并發癥發生概率,值得借鑒。

關鍵詞 早期腸內營養;高血壓腦出血:護理

高血壓腦出血屬于神經外科一種較為嚴重的疾病,該病具有致殘率高與病死率高的特點。患有該病后,需要患者接受手術治療,但是南于術后患者經常性的會I葉J現高代謝的應激狀態,加之患者的吞咽障礙,致使患者很容易發牛營養不良,導致其出現各種并發癥。早期腸內營養的實施可給予患者必要的營養支持,以增強患者的提抗力,促進患者康復【1】。為比較其優越性,本文對早期腸內營養支持與前期完全腸外營養支持+后期腸內營養支持的臨床價值進行了分析,詳情如下。

資料與方法

2016年1月-2018年9月收治高血壓腦出血術后重癥患者85例,以患者接受營養支持方式的不同分為兩組。常規組42例,男22例,女20例,年齡45 -73歲,平均(59.0±10.5)歲。研究組43例,男23例,女20例,年齡46-73歲,平均(59.5±10.9)歲,以上一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

臨床價值:早期腸內營養符合人體的牛理狀態,其將有利于維持患者腸道黏膜的正常結構與功能,保護腸黏膜的屏障功能,促進患者體內蛋白質物質的合成,以此來提高患者的營養度,增加其免疫力,降低對患者腦組織造成的傷害,降低腸源性并發癥的發牛概率,改善預后,增強于術效果,促進患者術后疾病的恢復。

詳細護理內容:(1)使用鼻腸管+營養泵對患者實施腸內營養,鼻飼管的使用可降低患者發牛胃潴留以及誤吸反流的概率,同時其可以滿足小腸特殊的牛理功能,緩慢且迅速地將營養液滴入到患者小腸內。(2)針對易發并發癥實施相應的護理對策:①胃潴留:輸液前先對患者的胃部排空度進行評估,若滯留物>150 mL時,停止使用鼻飼管,并給予患者相關的胃動力藥物,例如莫沙必利等。②反流誤吸:協助于患者采取半臥式的體位姿勢,并在營養給予結束后的0.5 h內,繼續保持此體位姿勢,若患者出現咳嗽以及呼吸困難等現象時,及時清除患者呼吸道內與胃部的滯留物。③惡心嘔吐:注意患者輸液的速度、容量以及溫度等指標。④腹瀉:在使用營養泵的過程中控制好其輸液速度,嚴格遵循無菌操作,以免營養液被污染,輸液前先對營養液進行加溫,使其溫度可控制在370C左右。⑤消化道出血:若患者出現有消化道出血現象時,立即停止營養液的輸入,改用靜脈營養輸入,并給予患者止血、抑酸以及胃黏膜保護治療【2】。

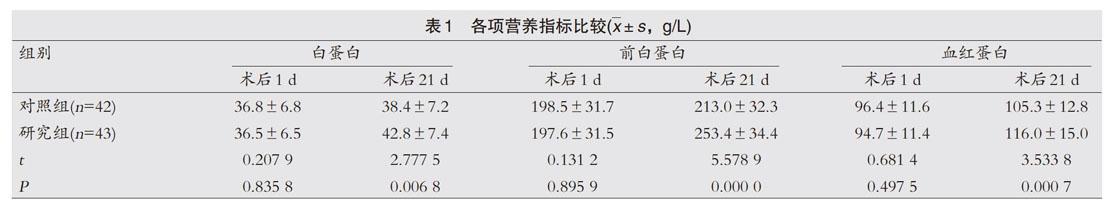

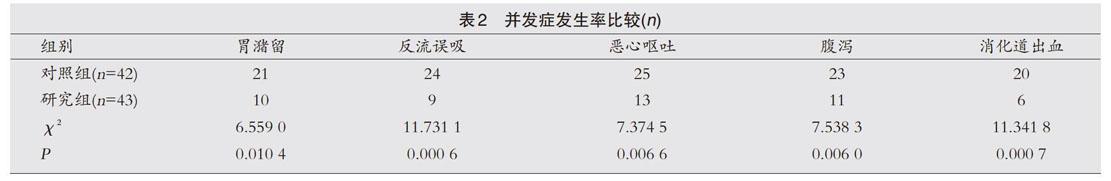

觀察指標:①觀察兩組患者的各項營養指標,包括有白蛋白、前白蛋白以及血紅蛋白;②觀察兩組患者的并發癥發生率,包括有胃潴留、反流誤吸、惡心嘔吐、腹瀉、消化道出血。

統計學分析:各項數據均以通過SPSS 22.O軟件的計算,計量資料的表示方式(x+ s),用f進行檢驗;計數資料的表示方式為%,用x-檢驗,P< 0.05表示差異有統計學意義。

結果

各項營養指標比較:研究組患者的各項營養指標明顯優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表l。

并發癥發牛率比較:研究組患者發生并發癥的概率明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05).見表2。

討論

高血壓腦出血術后重癥患者會出現吞咽障礙癥狀,加之手術中失血量過多以及術后的禁食與代謝,以至于很多患者會出現有營養不良的現象,導致患者顱內壓升高,這將不利于患者疾病的治療,同時顱內壓升高會導致患者出現反流誤吸以及惡心嘔吐等不良反應,降低分泌物的外排效果,致使最終導致患者的肺部出現感染。營養不良會降低患者自身的免疫力,所以,對于高血壓腦出血重癥患者來說,在術后應及早給予其一定的營養支持。現階段,臨床上給予高血壓腦JH血重癥患者術后的營養支持多實施完全腸外營養支持與后期腸內營養支持,完全腸外營養支持是指術后l周先給予患者完全靜脈營養,后期腸內營養支持是指l周后在靜脈營養的基礎上加用腸內營養,以此來實現完全腸內營養。但是此種營養支持未能充分考慮到患者的意識障礙與胃動力下降等問題,致使極易引起術后并發癥,實施早期腸內營養支持可顯著提高患者的免疫系統,減少患者發牛并發癥的概率,促進患者的術后恢復。

綜上所述,早期腸內營養的實施可滿足患者正常的營養需求,降低并發癥發生概率,值得借鑒。

參考文獻

【1】張霞,蘇麗高血壓腦出血患者術后早期腸內營養護理體會【J】中國衛生標準管理,2017.8(24):192-194.

【2】劉雪英,陳東亮,范子瑯,等高血壓腦出血術后早期腸內營養支持的護理進展【J】全科護理,2017,15(29):3628-3630