振腹療法結合浮針治療原發性痛經臨床觀察

王圓圓,丘競先,莊金剛,陳 冬,程肖芳

(北京中醫藥大學深圳醫院/深圳市龍崗區中醫院,廣東深圳 518000)

痛經(dysmenorrhea)是女性最常見的臨床婦科疾病之一,主要表現為行經前后或月經期出現規律性的下腹部疼痛、墜脹,或其他不適,嚴重時可伴有惡心、嘔吐、四肢冰冷甚至昏厥等[1-3],往往伴隨著月經周期而發病,嚴重影響患者的工作、生活質量及心理健康[4,5]。痛經主要包括原發性痛經(Primary Dysmenorrhea,PD)和繼發性痛經(Secondary Dysmenorrhea,SD)兩種類型,其中以原發性痛經最常見,此類痛經一般生殖器官沒有器質性病變。原發性痛經占痛經發病的90%以上[6,7],近年來呈上升趨勢[8]。西醫治療痛經以口服非甾體類消炎藥、鎮痛藥及避孕藥為主,治標不治本,且副作用較大;中醫治療痛經以口服湯藥,以及給予針灸、推拿、艾灸、艾敏灸、熏蒸等治療為主,臨床上取得了較好的療效,并且副作用較少,患者易于接受[9,10]。筆者采用推拿手法——振腹療法與浮針療法相結合治療PD,取得了較好的臨床療效,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

研究對象為深圳市龍崗區中醫院推拿科于2015年3月-2018年4月收治的痛經患者,共62例。將其隨機分為對照組和治療組各31例。其中對照組平均年齡為(23.61±4.77)歲,平均病程為(2.67±1.73)年;治療組患者平均年齡為(23.68±4.72)歲,平均病程為(2.50±1.63)年。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準

參照中華醫學會編著《臨床診療指南婦產科學分冊》中,相關痛經的診斷標準: 初潮后1~2年內發病,在出現月經血或在此之前幾個小時開始發作,疼痛持續時間為48~72 h; 疼痛性質屬痙攣性或類似產痛; 婦科雙合診或觸診陰性,盆腔檢查無陽性體征。

1.3 納入標準

符合痛經診斷標準; 18~35歲青春期少女或已婚婦女; 近3個月期間未接受痛經相關治療;VAS視覺評分量表≥5; 愿意接受治療并簽署知情同意書。

1.4 排除標準

不符合原發性痛經診斷標準者; 月經周期極不規律者; 近3個月采用口服西藥等治療者; 伴有嚴重心腦、肝、腎及造血系統疾病,以及有嚴重精神心理障礙者。

1.5 治療方法

1.5.1 對照組治療 采用浮針療法進行治療,均于月經來潮前1周內治療3次,每隔1日治療1次,每次留針30 min,連續治療3個月經周期。具體操作:患者取仰臥位,放松腹部。取雙側三陰交穴常規消毒,并用消毒記號筆標記,選用中號一次性浮針(南京派福醫學科技有限公司生產,批號:20140104)。將浮針裝進專有進針器中,醫者用左手拇指、食指兩指固定進針處皮膚,右手拇指、食指、中指夾持浮針進針器,使浮針針尖與皮膚呈15°~25°角,按壓進針器開關,使浮針快速刺入皮下,松開左手,用右手使針沿著足太陰脾經經脈走形方向進針30 mm,然后旋轉針芯與針柄結合處,使浮針針尖轉入軟管內,然后以進針點為支點,將針在皮下做左右15°扇形平掃,每次持續3 min,共3~6次,拔出針芯,將塑料軟管置于皮下,用膠布固定外露的針柄,留置管套共3天。連續治療3個月經周期。

1.5.2 治療組治療 在對照組治療的基礎上采取振腹療法,具體操作:患者取俯臥位:①用全掌按揉法由輕到重按揉督脈及背部膀胱經;②捏脊3遍;③直推背部,沿督脈與膀胱經由上至下直推督脈和兩側膀胱經各5遍;④用小魚際橫擦八髎穴,以及俞一命門一線,以透熱為度。然后患者取仰臥位:①通任脈5遍;②分胸腹陰陽法操作3遍;③揉腹操作10遍,以右手小魚際向內大魚際向外交替揉法操作,并以擠為中心沿順時針方向移動操作5遍,逆時針再操作5遍;④以神闕穴為中心,采用腕掌振法操作約10 min。具體操作:術者手掌置于患者腹部,內勞宮穴對于患者神闕穴,掌根對患者關元穴,中指對患者任脈,食指和無名指對患者腎經,拇指和小指置于胃經。操作時要求沉肩、垂肘、松腕,做連續快速的顫動。震顫頻率保持在300~400次/min,并持續操作10 min;⑤拿腹,從上腹到下腹做推腹操作10遍;⑥按揉氣海、關元、中極等穴,每穴半分鐘;⑦點按揉血海、三陰交、足三里以酸脹為度。月經來潮前一周內治療3次,每隔1日治療1次,連續治療3個月經周期。

1.6 觀察指標

1.6.1 VAS評分 在紙上劃一條長10 cm的橫線,0~10表示疼痛程度,數值越大表示疼痛越劇烈,0表示無痛。

1.6.2 痛經臨床癥狀評分 參照Cox痛經癥狀評分量表(The Cox Menstrual Symptom Scale,CMSS)進行痛經臨床癥狀評分。

1.6.3 臨床療效評價 痊愈:治療后經行下腹痛癥狀基本消失;顯效:治療后經行下腹痛癥狀明顯減輕;有效:治療后經行下腹痛癥狀有一定緩解;無效:治療后經行下腹痛癥狀無明顯改善或加重。

1.7 統計學方法

2 結果

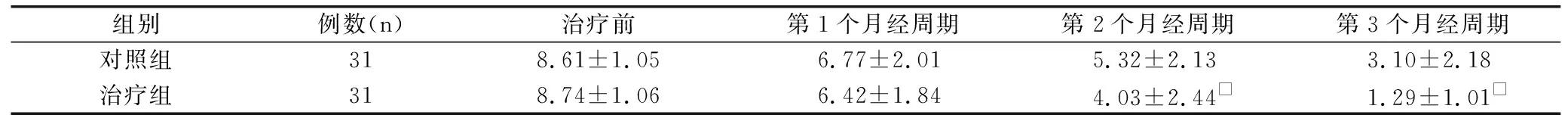

2.1 兩組患者治療3個月經周期VAS評分比較

治療前,兩組患者VAS評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療第1個月經周期后,兩組患者VAS評分均有所下降,但兩組組間比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療第2、第3個月經周期后,兩組患者VAS評分比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。詳見表1。

組別例數(n)治療前第1個月經周期第2個月經周期第3個月經周期對照組318.61±1.056.77±2.015.32±2.133.10±2.18治療組318.74±1.066.42±1.844.03±2.44□1.29±1.01□

注:與對照組相比,□P<0.05。

2.2 兩組治療3個月經周期小腹部疼痛頻率評分比較

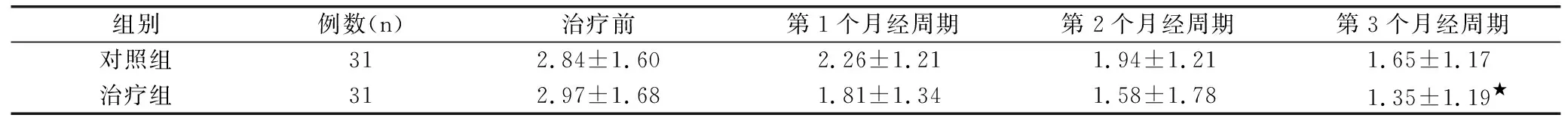

治療前,兩組患者VAS評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療第1、第2個月經周期后,兩組患者VAS評分均有所下降,但組間比較,差異均無統計學意義(P>0.05);治療第3個月經周期后,兩組患者VAS評分比較,差異有統計學意義(P<0.05)。詳見表2。

組別例數(n)治療前第1個月經周期第2個月經周期第3個月經周期對照組312.84±1.602.26±1.211.94±1.211.65±1.17治療組312.97±1.681.81±1.341.58±1.781.35±1.19★

注:與對照組相比,★P<0.05。

2.3 兩組治療3個月經周期腹部疼痛嚴重程度評分比較

治療前,兩組患者VAS評分比較,差異無統計學意義(P=0.87>0.05);治療第1、第2個月經周期后,兩組患者VAS評分均有所下降,組間比較,差異均無統計學意義(P>0.05);治療第3個月經周期后,兩組患者VAS評分比較,差異有統計學意義(P<0.05)。詳見表3。

組別例數(n)治療前第1個月經周期第2個月經周期第3個月經周期對照組312.77±1.562.16±1.271.87±1.261.58±1.15治療組312.71±1.491.84±1.161.52±1.091.19±1.01▼

注:與對照組相比,▼P<0.05。

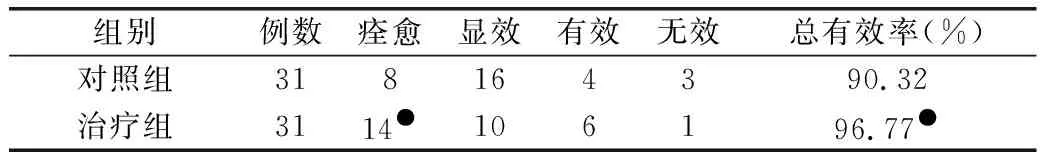

2.3 兩組患者第3個月經周期臨床療效比較

治療第3個月經周期后,兩組患者痊愈率及總有效率比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。詳見表4。

表4 兩組患者第3個月經周期臨床療效比較 (n)

注:與對照組相比,●P<0.05。

3 討論

原發性痛經又稱為功能性痛經,近年來其發病率逐年上升,對女性的身心健康造成了嚴重影響。原發性痛經的發病原因較為復雜,主要與體內前列腺素、催產素、雌二醇、內皮素及一氧化氮水平等因素有關。西醫治療多以口服非甾體類消炎藥、避孕藥及鈣離子通道阻滯劑為主[11],副作用較大,治標不治本,遠期療效不佳。本病屬于中醫學“經行腹痛”的范疇,關于痛經記載,最早見于《素問·調經論》:“寒邪,客于厥陰之脈中,血泣脈急,脅肋、少腹相引痛矣。”病變部位在沖任及胞宮,發病原因多與外感風寒濕邪、情志、飲食等有關,加之月經來潮前人體氣血虛弱等內因,共同致使經行疼痛。病機總歸于“不通則痛”“不容則痛”。中醫治療多以針刺、艾灸、推拿、口服中藥湯劑等為主[12]。

推拿又稱為按摩,是中醫治療疾病的主要方式之一,具有簡、便、廉、效、驗的特點。其中振腹療法是臟腑推拿流派的分支之一,源于20世紀90年代初,經過北京中醫藥大學臧福科教授及其弟子二十多年的努力,逐漸由單一手法發展成具有獨特理論、手法的系列療法,具有溫和、舒適等特點,多用于婦科、內科等疾病的治療。振腹療法治療痛經,其手法直接作用于患者腹部天樞、關元、氣海、子宮穴、卵巢穴等少腹部相關穴位,可增加局部組織血液灌流量,從而達到活血通絡止痛之效,并加速炎癥物質消除,從而使疼痛減輕[13]。彭亮等[14]將60例原發性痛經患者,分別予振腹療法、口服藥物及假手法治療,結果發現,振腹療法可明顯降低血清PGF2α的含量,從而改善痛經狀態。李明星[15]通過觀察振腹療法治療原發性痛經患者治療前后VAS評分、中醫證候評分、痛經癥狀評分等指標,發現振腹療法可明顯改善患者疼痛程度,提高患者生活質量。浮針療法是符仲華通過大量的臨床實踐所創立的一種針法,其與傳統針刺有所不同,在治療軟組織、神經痛及內臟痛等方面取得了較好的鎮痛效果[16],研究表明,浮針的止痛效果與體液調節、神經調節等因素有關[17]。周娟[18]采用浮針配合中藥熱敷療法治療原發性痛經,發現治療組(采用浮針配合中藥熱敷)患者的痊愈率、總有效率及復發率均明顯優于采用常規治療的對照組。

本研究運用振腹療法結合浮針治療原發性痛經,結果表明,治療組患者VAS評分、腹部疼痛頻率、嚴重程度及痊愈率、總有效率均明顯優于對照組,且臨床操作簡便、安全,患者接受度較高,有一定的臨床推廣價值。