早期康復療法在急性心肌梗死治療中的應用研究

鄧華釗 崔美紅 劉凌

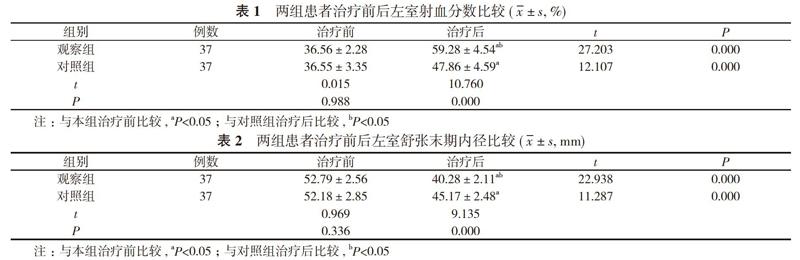

【摘要】 目的 探析早期康復療法在急性心肌梗死治療中的應用效果。方法 74例急性心肌梗死患者作為研究對象, 隨機分為觀察組與對照組, 各37例。對照組行常規康復療法治療, 觀察組在對照組基礎上行早期康復療法治療。比較兩組患者治療前后左室射血分數、左室舒張末期內徑及治療后3個月內再梗死發生情況。結果 治療后, 兩組患者左室射血分數均明顯升高, 且觀察組明顯高于對照組, 差異均具有統計學意義(P<0.05)。治療前, 兩組患者左室舒張末期內徑比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后, 兩組患者左室舒張末期內徑均明顯降低, 且觀察組明顯低于對照組, 差異均具有統計學意義(P<0.05)。觀察組患者治療后3個月內再梗死發生率2.70%明顯低于對照組的16.22%, 差異具有統計學意義(P<0.05)。結論 在急性心肌梗死治療中采用早期康復療法可獲得理想效果, 能夠改善患者的心功能, 且可降低再梗死發生率, 值得推廣應用。

【關鍵詞】 早期康復療法;急性心肌梗死;臨床療效

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2019.21.108

急性心肌梗死(acute myocardial infarction, AMI)是臨床上的常見病和多發病, 具有較高的致殘率和致死率, 且多數患者梗死后會伴有心功能不全, 再梗死率高[1, 2]。早期康復療法是針對患者的病情制定的一種治療模式, 有利于患者病情的恢復。為進一步探究早期康復療法在急性心肌梗死治療中的應用效果, 本研究以74例急性心肌梗死患者為主要對象, 現報告如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選取2018年1~10月在本院接受治療的74例急性心肌梗死患者作為研究對象, 納入標準[3, 4]:①均確診為急性心肌梗死;②家屬可協助患者進行康復訓練, 隨訪資料完全;③本著患者知情同意和自愿參與的原則開展此次研究。醫院倫理委員會批準通過了本次隨機分組研究。隨機將其分為觀察組與對照組, 各37例。觀察組患者中, 男21例, 女16例;年齡48~76歲, 平均年齡(58.45±12.13)歲。對照組患者中, 男20例, 女17例;年齡47~75歲, 平均年齡(58.41±12.16)歲。兩組患者性別、年齡等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。

1. 2 方法 對照組行常規康復療法治療:向患者介紹關于疾病、治療及治療后康復的相關知識, 遵醫囑對患者進行相應治療, 同時對患者進行日常的飲食、用藥及心理指導, 注意觀察患者病情的變化情況。觀察組在對照組基礎上增加早期康復療法:依據患者的具體病情進行康復訓練指導, 治療后的第1天, 指導患者臥床休息, 確保身體可以得到充分的休息與康復;治療后第2天, 在護理人員的輔助下, 患者進行關節活動;治療后第3天, 指導患者進行坐起訓練, 并在護理人員和家屬的輔助下指導患者進行簡單的日常行為活動;第4天, 增加患者的起坐時間, 并讓其自主活動下肢;第5天, 讓患者進行短時間的下床行走;治療后第6~7天, 循序漸進的延長患者的下床活動時間;治療后第14~21天, 逐漸延長活動的時間, 增加活動的強度。在每個階段的干預治療中, 均對患者進行心理干預, 注意評估患者的心理狀態, 根據每例患者的心理狀況制定相應的心理干預方案。

1. 3 觀察指標 比較兩組患者治療前后左室射血分數、左室舒張末期內徑, 以及治療后3個月內再梗死發生情況。

1. 4 統計學方法 采用SPSS17.0統計學軟件進行數據分析。計量資料以均數±標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

2. 1 兩組患者治療前后左室射血分數比較 治療前, 兩組患者左室射血分數比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后, 兩組患者左室射血分數均明顯升高, 且觀察組明顯高于對照組, 差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2. 2 兩組患者治療前后左室舒張末期內徑比較 治療前, 兩組患者左室舒張末期內徑比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后, 兩組患者左室舒張末期內徑均明顯降低, 且觀察組明顯低于對照組, 差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

2. 3 兩組患者治療后3個月內再梗死發生情況比較 觀察組中有1例患者治療后3個月內發生再梗死, 再梗死發生率為2.70%;對照組中有6例患者治療后3個月內發生再梗死, 發生率為16.22%。觀察組患者治療后3個月內再梗死發生率明顯低于對照組, 差異具有統計學意義(χ2=3.945, P=0.047<0.05)。

3 討論

急性心肌梗死發病急、病情進展快, 致殘率和致死率高。對于急性心肌梗死患者而言, 不僅需要對其進行針對性的臨床治療, 同時也強調患者的康復治療, 早期康復治療更有利于輔助提高治療效果。急性心肌梗死患者的康復治療目標是改善患者的心理狀態和心功能, 提升患者的日常生活質量, 進而降低死亡率[5]。以往臨床上采用的常規康復療法, 內容只是針對患者的病情, 而早期康復療法在康復治療的各個階段均融入了心理干預, 考慮到患者的心理狀態, 從心理和生理兩方面進行改善, 更有利于患者病情的穩定, 提升患者的生存質量[6]。

本次研究比較了常規康復療法與早期康復療法兩種方法在急性心肌梗死治療中的應用效果, 結果顯示, 治療前, 兩組患者左室射血分數比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后, 兩組患者左室射血分數均明顯升高, 且觀察組明顯高于對照組, 差異均具有統計學意義(P<0.05)。治療前, 兩組患者左室舒張末期內徑比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后, 兩組患者左室舒張末期內徑均明顯降低, 且觀察組明顯低于對照組, 差異均具有統計學意義(P<0.05)。觀察組患者治療后3個月內再梗死發生率2.70%明顯低于對照組的16.22%, 差異具有統計學意義(P<0.05)。充分體現了早期康復療法的治療優勢。對于急性心肌梗死患者而言, 早期康復療法可以確保患者身體適應性, 同時, 對患者進行康復訓練可以縮短患者的康復進程, 提升患者的舒適度, 更有利于患者肢體功能的改善, 可提高患者的生活質量[7-10]。

綜上所述, 采用早期康復療法治療急性心肌梗死的效果顯著, 可有效改善患者的心功能指標, 同時可降低再梗死的發生率, 可在臨床上進一步推廣。

參考文獻

[1] 宋麗芬, 皮林, 趙曉靜. 早期康復治療對急性心肌梗死患者預后及生活質量的影響. 心血管康復醫學雜志, 2017, 26(1):5-7.

[2] 耿華培, 范金濤, 趙輝, 等. 早期康復治療在急性心肌梗死合并心功能不全患者治療中的應用. 河北醫藥, 2017, 39(13):2030-2032.

[3] 宋小英, 高波, 程芹. 急性心肌梗死患者早期運動康復治療的臨床效果研究. 河北醫學, 2016, 22(5):730-732.

[4] 顧淑芳, 孫娜, 連圍. 急性心肌梗死急診經皮冠狀動脈介入患者術后早期康復治療的研究進展. 中國實用護理雜志, 2016, 32(11):872-875.

[5] 薛玉文, 葛文艷, 李江林, 等. 急性心肌梗死(AMI)早期運動康復的臨床價值分析. 中國衛生標準管理, 2017, 8(22):47-48.

[6] 張宗永. 康復治療對急性心肌梗死患者預后的影響. 華北理工大學, 2017.

[7] 鄭奇. 急性心肌梗死患者急診行經皮冠狀動脈介入術后早期康復治療對心臟射血分數的影響. 雙足與保健, 2017, 26(7):64, 66.

[8] 朱艷紅,? 宋秀芝. 急性心肌梗死患者早期康復干預的效果評價. 雙足與保健, 2017, 26(14):42-43.

[9] 方紅英. 早期康復治療對老年急性心肌梗死并發心衰患者的應用效果. 世界最新醫學信息文摘, 2017, 17(89):169.

[10] 張祖峰, 張玉芝, 趙明中, 等. 急性心肌梗死早期康復治療體會. 中國實用醫藥, 2016, 11(27):286-287.

[收稿日期:2019-02-14]