非離子氨和亞硝態氮對鳙幼魚的急性毒性試驗

王偉 王琪 戚甫長 朱凌云 占明飛

摘要 在水溫(20.0+0.2)C、pH值(7.66+0.03)、溶解氧5mg/L的條件下,采用半靜水試驗方法研究了非離子氨和亞硝態氮對平均體長(5.88+0.16)cm、平均體質量(3.42+0.22)g的鳙幼魚的急性毒性效應。結果表明,受到非離子氨和亞硝態氮脅迫后,鳙幼魚出現呼吸急促、游動失去平衡、抽搐、側翻、體色變深、活力降低等中毒癥狀,直至最后死亡,其死亡率與非離子氨、亞硝態氮濃度和脅迫時間之間存在明顯的劑量效應和時間效應關系。非離子氨和亞硝態氮對鳙幼魚96h半致死濃度分別為0.727mg/L和79.180mg/L,安全濃度分別為0.073mg/L和7.918mg/L。相對于非離子氨,鳙幼魚對亞硝態氮的耐受性更強。

關鍵詞 鳙幼魚;非離子氨;亞硝態氮;半致死濃度;安全濃度

中圖分類號 S917.4

文獻標識碼

文章編號 1007-5739(2019)08-0228-02

在高密度水產養殖過程中,隨著水環境中氨氮和亞硝態氮濃度的劇增,當含量達到或超過魚類自身的耐受限值時,就會導致其食欲下降、生長受到抑制,嚴重時會引起機體代謝紊亂、免疫失調,誘發多種疾病,最終造成大量死亡。

目前,國內外許多學者已開展了多種魚類對氨氮和亞硝態氮耐受性的研究,分別得出了其受到氨氮和亞硝態氮脅迫后96h半致死濃度以及安全濃度,并就其致毒機理進行了深人分析40。但有關非離子氨和亞硝態氮對鳙魚急性毒性效應的研究卻鮮,見報道鳙魚(Aristichthysnobilis)經濟價值較高,同時還有“水中清道夫”的雅稱,因其獨特的鰓耙結構具有的濾食作用對富營養化水體中的藻類具有一定的控制作用,正逐漸成為環保領域水生態治理的熱門。因此,本文選擇魚類生長發育過程中對污染物敏感的幼魚階段進行急性毒性試驗,以期為其養殖以及水生態治理提供理論指導。

1材料與方法

1.1試驗材料

試驗在安徽水韻環保股份有限公司下屬水生態產業研究院進行,試驗用魚購自柳州市名優魚苗場,為人工培育的當年幼魚,平均體長(5.88+0.16)cm,平均體質量(3.42+0.22)g,先暫養在室內玻璃魚缸(2.2x2.0x1.2m)中,其間每天投喂粉狀飼料2次,早晚各1次,待其完全適應后,隨機挑選其中活潑健壯、體表無外傷、規格一致的鳙幼魚放入試驗水箱(0.6x0.4x0.3m)中進行試驗,試驗液30L。試驗所用氨氮和亞硝態氮溶液采用分析純NH4Cl和NaNO2配制(無錫市亞盛化工有限公司)。

1.2試驗方法

試驗方法參照《水和廢水監測分析方法》中水生生物毒性測定法"。先通過預試驗確定24h100%死亡濃度(LC00.24)以及96h0%死亡濃度(LCo.xh)。

將預試驗得出的氨氮和亞硝態氮溶液濃度上、下限值區間按等對數間距法劃分成6個梯度濃度處理,另設一空白對照,,其中氨氮濃度分別為0、30.00、41.39、57.11、78.80、108.72、150.00mg/L,亞硝態氮濃度分別為0、50.00、71.55、102.38、146.49、209.60、300.00mg/L。每個處理設置2個平行,每個平行隨機投放18尾鳙幼魚。試驗開始前使試驗魚饑餓24h,其間不投喂。為避免試驗液濃度變化,每隔1d對其進行100%更換。試驗采用半靜水方法,其間觀察各組試驗魚受到氨氮和亞硝態氮脅迫后的行為變化,并記錄統計各組24、48、72.96h鳙幼魚的死亡個數。試驗用水為經過充分曝氣的自來水,各項水質指標為溫度(20.0+0.2)9C、pH值(7.66+0.03)、溶氧保持在5mg/L以上,氨氮和亞硝態氮均未檢出。

1.3數據處理

試驗數據使用SPSS17.0處理,氨氮和亞硝態氮對鳙幼魚2448、72.96h半致死濃度(LC3)值及95%置信區間用Probit回歸法求出間,安全濃度(SC)非離子氨濃度采用下列公式求得SC=0.1x96hLC1)";非離子氨濃度=氨氮濃度/[10(anp)+1]。

式中pKa=0.09018+2729.92/T;pKa為離解常數,T為熱力學溫度(T=273.15+t)。

2結果與分析

2.1鳙幼魚受到非離子氨和亞硝態氮脅迫后行為變化

在試驗過程中,受低濃度非離子氨和亞硝態氮脅迫的鳙幼魚行為變化不明顯,但隨著試驗液濃度的增加,鳙幼魚出現中毒癥狀,表現為呼吸急促、游動逐漸失去平衡、翻轉抽搐、活力降低、體色變深,直至最后死亡。

2.2非離子氨和亞硝態氮對鳙幼魚存活率的影響

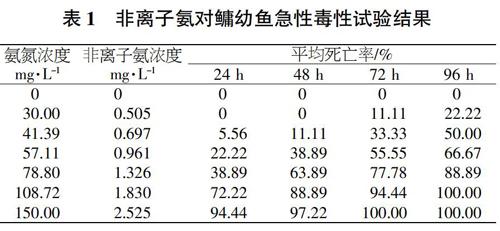

鳙幼魚的死亡率與非離子氨、亞硝態氮濃度和脅迫時間之間存在明顯的正相關關系(表1、2)。通過直線內插法求出鳙幼魚在2448、72.96h氨氮和對應的非離子氨、亞硝態氮脅迫下的半致死濃度(表3、4),其中氨氮的96h半致死濃度(LCso)和安全濃度(SC)分別為43.214mg/L和4.321mg/L,非離子氨的96h半致死濃度(LCso)和安全濃度(SC)分別為0.727mg/L和0.073mg/L,亞硝態氮的96h半致死濃度(LCso)和安全濃度(SC)分別為79.180mg/L和7.918mg/L。

3結論與討論

通常檢測的氨氮是指水中以離子氨和非離子氨形式存在的氮,其中離子氨幾乎無毒,對水生生物具有毒害作用的往往是非離子氨,一方面它可以阻止魚類自身代謝氨排出體外,使血液和組織中非離子氨的濃度升高;另一方面,它是親脂性分子,脂溶性較強,半徑較小,容易穿透細胞膜進人魚體內,對其鰓表皮細胞造成損傷。因此,當水中積累較多的非離子氨時,會造成魚類機體代謝失常,進而對其產生一系列毒害作用。而亞硝態氮對魚類的毒性作用主要是通過將其血液中血紅蛋白的Fe2+氧化成為Fe3+,從而抑制血液的載氧能力,造成機體因組織缺氧而神經麻痹甚至窒息死亡13-1。

在本研究中,鳙幼魚的死亡率與非離子氨、亞硝態氮濃度和脅迫時間之間存在明顯的正相關關系,非離子氨對體質量為(3.42+0.22)g的鳙幼魚的96h半致死濃度和安全濃度分別為0.727mg/L和0.073mg/L,安全濃度低于規格更小的雜交鲌先鋒1號15、史氏鱘幼魚凹鰱和加州鱸6、白斑狗魚幼魚2等大部分魚;美國環境保護局統計發現,非離子氨對32種常見淡水魚96h半致死濃度的平均值為2.79m/L7,遠高于本試驗中的0.727mg/L,說明鳙幼魚比大多數淡水魚對水體中的非離子氨更為敏感。因此,在實際養殖過程中,要嚴格控制水體中非離子氨的含量。亞硝態氮對鳙幼魚96h半致死濃度和安全濃度分別79.180mg/L和7.918mg/L,高于規格更大的大黃魚幼魚叫和規格相當的巖原鯉!對亞硝態氮的耐受性,說明鳙幼魚對亞硝態氮毒性的耐受力較強。此外,對比非離子氨和亞硝態氮對鳙幼魚96h半致死濃度可知,非離子氨對鳙幼魚的毒性遠強于亞硝態氮,這與大部分文獻報道的結果一致。

非離子氨和亞硝態氮對水生生物的毒性大小主要受到水生生物種類、發育階段和規格、水溫、鹽度、pH值、溶解氧等眾多因素的影響。呂景才等)在亞硝態氮對幾種淡水魚苗急性毒性試驗中發現,鳙魚對亞硝態氮的安全濃度為1.99mg/L,遠低于本研究中的7.918mg/L,這可能與試驗用魚的規格以及試驗的非生物因素不同所致。梁健等8研究得出,同規格的鰱魚對非離子氨的安全濃度為0.033mg/L,低于本研究中的0.073mg/L,這可能與試驗水溫和pH值相差較大有關。具體差異原因有待進一步研究。

4參考文獻

[1]王凡,劉海芳,趙云龍非離子氨對金魚魚種的急性毒性試驗[J].水產科學,2010,29(3):174-176.

[2]唐首杰,劉辛宇,吳太淳,等氨氮對“新吉富"羅非魚幼魚的急性毒性研究[J].水產科技情報,2017,44(6):325-329.

[3]呂景才,沈成鋼,楊景華.亞硝酸鹽對幾種淡水魚苗的急性毒性試驗[J].大連水產學院學報,1993,8(1):65-68.

[4]王侃,劉葒非離子態氨及亞硝酸鹽對鱖魚苗的急性毒性試驗[J].淡水漁業,1996,26(3):7-10.

[5]鄭樂云.氨氮和亞硝酸鹽對斜帶石斑魚苗的急性毒性效應[J].海洋科學,2012,36(5):81-86.

[6]李波,樊啟學,張磊,等.不同溶氧水平下氨氮和亞硝酸鹽對黃顙魚的急性毒性研究[J].淡水漁業,2009,39(3):31-35.

[7]國家環保局.水和廢水監測分析方法[M].3版.北京:中國環境科學出版社,1989:517-541.

[8]鄭微云,翁思琪.環境毒理學概論[M].廈門:廈門大學出版社,1993:57-60.

[9]周永欣:水生生物與環境保護[M].北京:科學出版社,1983.

[10] EMERSON K,RUSSO R C,LUND R E,et al.Aqueous ammonia equili-brium caleulations : effect of pH and temperature[J].Journal of the Fishe-ries Research Board of Canada, 1975,32(12):2379- -2383.

[11]劉建魁,劉立志,趙文,等.非離子氨和氨氮對不同規格史氏鱘幼魚的急性毒性及安全濃度評價[J].大連海洋大學學報,2014,29(2):175-178.

[12].王甜,杜勁松,高攀,等氨氮對白斑狗魚幼魚的急性毒性研究[J].水產學雜志,2010,23(3):37-39.

[13]龔全,趙剛,王婷,等銨態氮和亞硝酸鹽氮對巖原鯉的急性毒性試驗[J].西南農業學報,2010,23(1):231-233.

[14]阮成旭,袁重桂,吳德峰,等.氨氮和亞硝態氮對大黃魚幼魚的急性毒性效應[J].福州大學學報(自然科學版),2014,42(2):333-336.

[15]李佩,李清,王貴英,等.氨氮和亞硝態氮對雜交鲌先鋒1號的急性毒性試驗[J].湖北農業科學,2017,56(14):2728-2730.

[16]余瑞蘭,聶湘平,魏泰莉.分子氨和亞硝酸鹽對魚類的危害及其對策[J].中國水產科學,1999,6(3):73-77.

[17] United States Environmental Protection Agency .Ambient water qualitycriteria for ammonia 1984[M].Springfield, VA :National Technical Info-rmation Service, 1985:7-48.

[18]梁健,金柏濤,王紅權,等.氨氮對鰱魚的毒性研究[J].湖南飼料,2013(6):33-34.