現(xiàn)代主義建筑影響下的交通剩余空間再利用研究

劉劍凡 秦雯雯 相云鵬

摘 要:隨著代表貴族集權(quán)的裝飾主義的衰退,服務(wù)于大眾的實(shí)用性建筑發(fā)展起來(lái)。在現(xiàn)代主義影響下,“裝飾就是罪惡”的思想理念對(duì)城市及建筑產(chǎn)生巨大影響,包括城市交通建筑。這對(duì)于現(xiàn)代城市的推動(dòng)作用很大,但在當(dāng)今的設(shè)計(jì)思路下,發(fā)展中出現(xiàn)的問(wèn)題也是不能忽視的,不僅對(duì)交通本身也對(duì)整個(gè)城市和社會(huì)產(chǎn)生影響。“如何將交通剩余空間改造并利用”成為值得研究的課題。

關(guān)鍵詞:交通剩余空間;現(xiàn)代主義;人文;景觀

中圖分類號(hào):TU984.11+4 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-2064(2019)13-0112-02

0 引言

所謂城市剩余空間,是指在城市發(fā)展過(guò)程中,一些沒(méi)有被利用的設(shè)施剩余土地,這些空間沒(méi)有被合理的規(guī)劃,不免會(huì)造成空間上的浪費(fèi)。其主要形式有城市建筑規(guī)劃紅線之外的剩余地塊、被高架路等交通道路分割形成的土地、因原有用途改變而廢棄的土地等。本文主要探討的是其中的交通道路剩余用地。

城市人口數(shù)量多,建筑面積大,交通緊張,大量高架橋、立交橋等交通空間的利用越來(lái)越多。高架橋的出現(xiàn)和推廣為城市快速發(fā)展起到不可替代的作用,在城市化進(jìn)程歷史中是一個(gè)十分重要的標(biāo)志,反映了城市日益擁擠的現(xiàn)狀,也是整個(gè)城市在空間形態(tài)上的流動(dòng)變化-從二維平面空間轉(zhuǎn)向三維立體空間的標(biāo)志。但高架橋的出現(xiàn)讓原本完整的城市結(jié)構(gòu)被撕裂,這種被動(dòng)的改變也讓城市的交流詬病日益嚴(yán)重,城市文化環(huán)境遭到破壞,許多剩余空間中出現(xiàn)的大量的環(huán)境問(wèn)題以及社會(huì)問(wèn)題也亟待解決。

這些交通形式的不斷壯大、體系形成,逐漸成為速度與效率的標(biāo)志。但在整個(gè)城市進(jìn)化過(guò)程中,這些看似積極的部分也存在大量問(wèn)題,若想利用這些交通剩余空間需要改造的部分較多,一般改造中會(huì)在橋下種植本土植物做遮擋和維護(hù),這種做法對(duì)內(nèi)部空間算是一種保護(hù)形式,但過(guò)于單調(diào),也對(duì)內(nèi)部空間光環(huán)境造成影響,灰暗的色調(diào)也是讓普通大眾遠(yuǎn)之的原因之一。

交通設(shè)施在社會(huì)發(fā)展要求下,不僅要滿足交通需求,更是要作為城市公共空間服務(wù)城市公共活動(dòng),滿足人們多元化的需求。通過(guò)設(shè)計(jì)手段將撕裂的空間重新組合織補(bǔ)起來(lái),引入人的生活活動(dòng)到此類剩余空間中來(lái),才能喚起城市活力。城市居民的多樣化需求是需要考慮的主要設(shè)計(jì)方面。立體交通高架空間是一種高效空間,車輛總是匆匆而過(guò),相較而言,高架下空間為市民服務(wù)就是“慢空間”的一種,完善城市的公共性和服務(wù)性。

以路易斯.沙利文為代表的現(xiàn)代主義建筑,強(qiáng)調(diào)建筑要隨時(shí)代而發(fā)展,現(xiàn)代建筑應(yīng)和工業(yè)化社會(huì)相適應(yīng),認(rèn)為形式應(yīng)該追隨功能,不能為裝飾而裝飾,認(rèn)為裝飾就是罪惡。城市高架交通的出現(xiàn)便是時(shí)代社會(huì)規(guī)律的必然,路網(wǎng)系統(tǒng)的工業(yè)化形式和直接造型也是現(xiàn)代化建筑思想影響的延伸。

1 現(xiàn)代主義建筑的特點(diǎn)

功能第一、技術(shù)至上。工業(yè)革命、技術(shù)革命、市場(chǎng)革命給社會(huì)生產(chǎn)、生活帶來(lái)了多樣的發(fā)展,由此對(duì)建筑提出了多樣化的功能要求。注重設(shè)計(jì)的科學(xué)性、方便性、經(jīng)濟(jì)性和效率性,重功能輕形式。使用工業(yè)建筑材料,改變建筑的基本結(jié)構(gòu)及建造方法。

理性主義和機(jī)器美學(xué)。強(qiáng)調(diào)設(shè)計(jì)是一個(gè)技術(shù)性、可量化的過(guò)程。使用大規(guī)模工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化材料,標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。認(rèn)為住房是“居住的機(jī)器”。

精英主義和大眾精神。強(qiáng)調(diào)民主化,為大眾服務(wù)。

普世主義。現(xiàn)代建筑按照技術(shù)理性、規(guī)則、程序,使用工業(yè)材料和工程結(jié)構(gòu)來(lái)實(shí)施,這樣的建筑顯然排除了民族性、地方性、人文性和情感性,在這方面需要整體的環(huán)境設(shè)計(jì)手段來(lái)補(bǔ)充,使整個(gè)城市環(huán)境更加生態(tài)化,改變現(xiàn)在城市空間碎片、分裂、不系統(tǒng)的現(xiàn)狀。

這是建筑歷史發(fā)展的進(jìn)步,工廠化的建筑結(jié)構(gòu)使效率更高,建造建筑的周期縮短,建筑標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,更利于統(tǒng)一量化管理。但同時(shí)也出現(xiàn)了問(wèn)題,所有城市建筑千篇一律,人文特色、情感特色逐漸減少。

我國(guó)建筑在此方面已經(jīng)開始轉(zhuǎn)變,逐漸注意到城市設(shè)計(jì)過(guò)程中更需要將注重地域文化和文脈的結(jié)合。作為城市的“血管”,交通空間中還存在大量問(wèn)題,仍以簡(jiǎn)單綠化形式作為主要裝飾手段,道路規(guī)劃中,綠化只占一個(gè)部分,其余更多的是組織結(jié)構(gòu)及功能布局,也是整個(gè)城市文化氣氛的展示。對(duì)此,筆者認(rèn)為應(yīng)結(jié)合當(dāng)?shù)氐赜蛱厣幕瘜⒄麄€(gè)空間形式加以改造,塑造一個(gè)文化與商業(yè)協(xié)調(diào)共生的社會(huì)環(huán)境。

2 案例

位于荷蘭A8高速立交橋下的案例(見(jiàn)圖1),是一個(gè)長(zhǎng)期廢棄的空間,經(jīng)過(guò)改造,將這個(gè)廢棄空間轉(zhuǎn)變成了供行人休閑、購(gòu)物、娛樂(lè)的公園,將城市空間整合,讓高速度空間與慢空間組合利用。

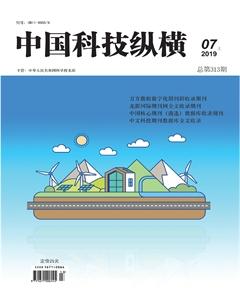

布法羅河口長(zhǎng)廊(見(jiàn)圖2)位于美國(guó)休斯敦市,以高架橋的形式橫跨河道與周邊道路區(qū)域,也是對(duì)西部混亂道路的整合連接。它為休斯敦市增加了23英畝的面積,為休斯敦市中心提供給了一個(gè)突出的入口。

高架穿過(guò)的Buffalo Bayou河道原本污染嚴(yán)重,是一個(gè)堆滿碎片、垃圾、淤泥的河道,地形也頗為獨(dú)特,為保護(hù)地形,利用其特別之處,設(shè)計(jì)規(guī)劃后,利用地勢(shì)與特殊自然景觀成功將其改造為一個(gè)為市民提供了交通、休閑、聚會(huì)的場(chǎng)所。

國(guó)外越來(lái)越重視對(duì)交通剩余空間的利用和維護(hù),使其對(duì)整個(gè)城市都能夠形成良性的影響作用。在現(xiàn)代主義建筑影響下形成的設(shè)計(jì)思想,注重設(shè)計(jì)的科學(xué)性、方便性和經(jīng)濟(jì)性,功能第一、形式第二,其所用材料也大都是工廠化生產(chǎn)的水泥、玻璃、鋼材結(jié)構(gòu)等,是理性的設(shè)計(jì),且都注意為大眾提供服務(wù)。但其與現(xiàn)代主義特點(diǎn)并不完全一致,在文化處理上更受到地域文化和周邊環(huán)境影響。從這些設(shè)計(jì)我們可以看到其實(shí)高架路的橋底如果被合理的利用,還是可以產(chǎn)生相當(dāng)大的價(jià)值的。

3 國(guó)內(nèi)現(xiàn)狀

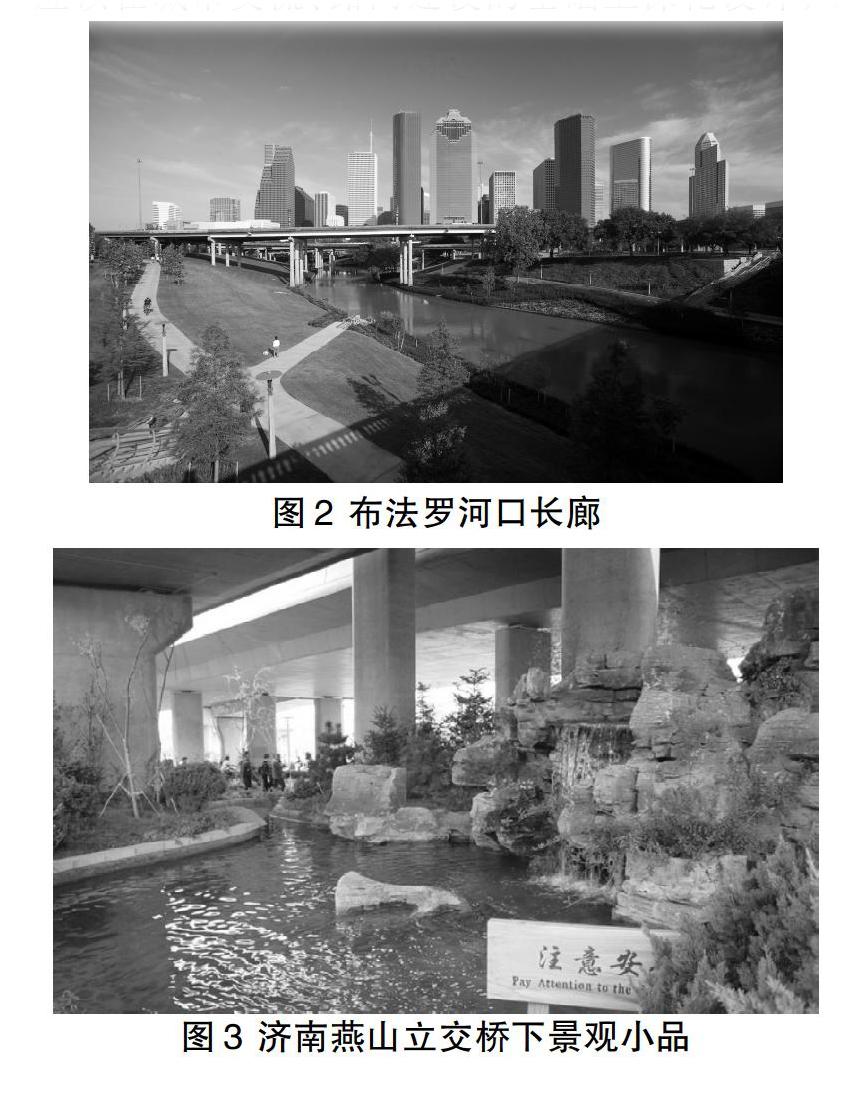

濟(jì)南燕山立交高架環(huán)線是濟(jì)南高架交通的一個(gè)樞紐,周邊高樓林立,是濟(jì)南速度和經(jīng)濟(jì)的代名詞。

該立交橋下有一個(gè)小型景觀廣場(chǎng),設(shè)計(jì)手法用的是簡(jiǎn)約中式,小橋流水的形式過(guò)于秀氣,若是融入自然景觀元素,大體塊堅(jiān)硬的石塊造型形成的城市景觀點(diǎn)一定與車來(lái)車往的交通現(xiàn)狀更為自然和和諧。小溪的形態(tài)柔軟緩和,與交通空間矛盾。燕山立交橋(見(jiàn)圖3)下的空間兩側(cè)同樣是道路,在此處設(shè)置小型公園并不合理,行人一般不會(huì)到這里休閑,一是因?yàn)檐嚵髁看蟆⒔煌ú槐悖瑳](méi)有專門設(shè)置人行通道通往這塊廣場(chǎng);另是因?yàn)槲廴緡?yán)重,噪聲大。現(xiàn)狀中公園四周的植物葉面上都有積灰現(xiàn)象。在省會(huì)城市中的標(biāo)志性交通樞紐,濟(jì)南的文化風(fēng)貌、泉水文化等也沒(méi)有體現(xiàn)。

應(yīng)該在城市交流、路網(wǎng)建設(shè)的基礎(chǔ)上深化設(shè)計(jì),結(jié)合多學(xué)科,將交通剩余空間在美感和舒適基礎(chǔ)上建立成為一個(gè)和諧的、人與自然與社會(huì)共生的空間。

對(duì)于燕山立交橋下空間的改造,筆者有幾點(diǎn)設(shè)想:

(1)做綠色交通循環(huán)系統(tǒng),例如車輛換乘系統(tǒng):燕山立交橋下是公交車、城東區(qū)私家車、電動(dòng)車、自行車等多種形式車輛經(jīng)過(guò)的道路,也是城東區(qū)與市中區(qū)連接的樞紐,許多在市中工作的市民會(huì)選擇在城東區(qū)居住。濟(jì)南東西城區(qū)交通擺渡現(xiàn)象明顯,燕山立交東西雙向擁堵的日趨嚴(yán)重,此處設(shè)置為擺渡式的換乘站點(diǎn),能夠服務(wù)包括公交車在內(nèi)的機(jī)動(dòng)車、以及自行車主。這對(duì)于緩解中心城區(qū)的交通壓力減少熱島效應(yīng)和核心區(qū)的污染具有決定性作用。

(2)改造現(xiàn)有公園,改封閉式為開放式,讓更多人到高架橋下休閑:現(xiàn)存的公園形式,市民已經(jīng)熟悉,只改其中的造型形式不改變空間用途,對(duì)市民生活方式影響不大,也易于接受。但也要解決行人與車道沖突的結(jié)構(gòu),增設(shè)紅綠燈等安全設(shè)施。到此處休閑的人少,主要原因是安全隱患較大,通往高架橋下空間的來(lái)往車輛多。植物的積灰問(wèn)題也有待解決,是否需要半空間圍合的阻隔?是否會(huì)對(duì)橋下空氣流通造成阻擋?橋下壓抑灰暗的感受如何解決等這都是需要繼續(xù)思考和探討的問(wèn)題。

(3)做工廠化的綠色凈化系統(tǒng)(見(jiàn)圖4),增加景觀裝置,打造“城市之肺”:工廠化的生產(chǎn)方式,讓原本不可能的結(jié)構(gòu)和裝置變成了可能,在交通樞紐等城市關(guān)鍵點(diǎn)上加以綠色的利用和設(shè)計(jì),使之成為能夠不斷復(fù)制生成的城市“綠色之肺”,對(duì)整個(gè)城市生活空氣的凈化作用巨大。利用輕便的塑料鐵絲等材料,做成種植網(wǎng),在立交橋架上做垂直空間的綠化結(jié)構(gòu)和水循環(huán)結(jié)構(gòu),在產(chǎn)生交通污染最多的地點(diǎn)進(jìn)行清洗和循環(huán),小的循環(huán)通過(guò)城市交通網(wǎng)形成大的循環(huán)網(wǎng)。

這個(gè)小型的裝置系統(tǒng),作為綠色系統(tǒng)的單體結(jié)構(gòu)進(jìn)行工廠化生產(chǎn),管道與框架都是標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,只要組裝就能完整組合,與地域性植物搭配成為一整個(gè)單體結(jié)構(gòu),重復(fù)出現(xiàn)在城市里組成“綠色之肺”。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展有利有弊,但歷史的腳步總是向前走的,現(xiàn)代主義所注重的功能性社會(huì)需要,人文主義和地域主義的特色也同樣需要。在濟(jì)南燕山立交橋改造中,也可以學(xué)習(xí)國(guó)外案例,空間合理劃分利用,又將泉城文化、波普文化等運(yùn)用在設(shè)計(jì)中。

這個(gè)課題值得深入的研究和探討,要求我們通過(guò)多方面的研究和理解結(jié)合實(shí)際來(lái)實(shí)現(xiàn)和完成,對(duì)于城市建設(shè)具有深遠(yuǎn)的意義。