豫南地區稻鴨共育技術及防病除草效果評價

張冬梅

一、試驗地點及示范區設計

試驗地點設在商城縣河鳳橋鄉有機稻生產基地,試驗田土壤肥力中等,前茬為冬閑田,水稻品種為常規品種,4月12日播種,5月2日機械移栽,株行距16 cm×30 cm。

示范區要水稻種植面積在10 hm2以上,集中連片,四周搭建尼龍網圍欄,示范區內選擇一塊田也用尼龍網阻隔,禁止鴨子入內,不采用其它防控措施作對照。在有機稻外圍選擇一塊田地種植水稻,種植方式同示范區內水稻,采用常規方法防治病蟲草害,作為常規防治對照區。

水稻移栽后20 d(5月22日)放養雛鴨,鴨齡20 d,放養密度為15只/667 m2,品種為本地麻鴨。鴨子釋放秧田后以自然覓食為主,輔助人工喂養,通過鴨子的取食和活動,減輕病蟲草害的發生程度。示范區內不施用化學農藥,以便觀察防治效果和防止鴨子中毒,嚴格按照有機稻生產技術操作規程進行生產管理。抽穗前將鴨子趕出稻田圈養。

二、防效調查

在水稻分蘗高峰期(6月15日)和抽穗期(7月25日,鴨子趕出稻田后),調查紋枯病發生情況;田間調查采用平行跳躍取樣法,取樣點10個,每個點調查10叢,共調查100叢。調查記載總株數、病叢數、病株數和病級數。

依據田間卷葉螟蛾量發生情況,在7月15日采用竹竿趕蛾,每個處理趕蛾60 m2,記載蛾量;在7月30日采用平行跳躍法,每個處理調查150叢,記載幼蟲量和卷葉蟲苞數。

在水稻移栽后25 d、45 d,采用對角線5點取樣法,每點取1 m2,分別調查雜草株數和雜草鮮質量,計算防效。

三、試驗結果與分析

在稻鴨共育過程中,要注意放養的鴨齡別太大,特別是在機械插秧情況下,秧苗細小柔弱,秧田水層淺,大齡鴨的活動覓食不利于秧苗前期扎根,容易造成秧苗倒伏。因此,要在水稻返青活棵后再放養適齡雛鴨。秧田要保持淺水層,保持土層不露出水面,利于鴨子覓食和控制病蟲草害。在鴨子趕出稻田后,要密切注意水稻后期病蟲害的發生情況,采取相應措施,防治害蟲回升而造成水稻減產。

(一)稻鴨共育防治紋枯病效果調查與分析

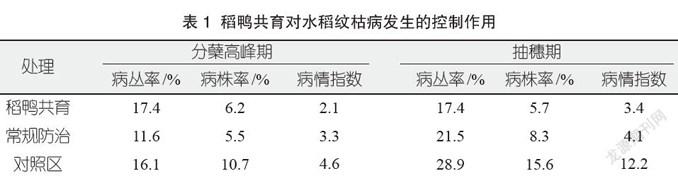

田間調查結果表明,在水稻分蘗高峰期,由于常規防治區噴施殺菌劑預防紋枯病,稻鴨共育示范區病叢率和病株率高于常規防治區,但病情指數低于常規防治區和對照區,相對防效為54.3%;在水稻抽穗期調查,稻鴨共育示范區的病叢率和病株率均低于常規防治區和對照區,相對防效達72.1%,比常規防治區高5.7百分點。由此說明稻田養鴨對紋枯病有較好的控制作用。調查結果見表1。

(二)稻鴨共育防治稻縱卷葉螟調查效果與分析

調查結果表明,稻鴨共育示范區稻縱卷葉螟蛾量明顯低于常規防治區和對照,防效達71.2%,但由于常規防治區在螟卵孵化期施藥防治,幼蟲量下降,稻鴨共育的防效較常規防治區低8.8百分點。在稻縱卷進葉螟重發區需結合采用生物藥劑防治,以防爆發成災。調查結果見表2。

(三)稻鴨共育除草效果調查與分析

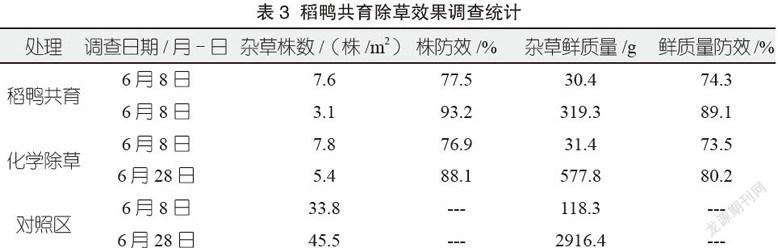

調查結果表明,水稻移栽后25 d(放鴨后17 d),對雜草的株防效77.5%,略高于化學除草。隨著鴨子體重的增加和取食量的增加,加之鴨子在水中游動踩踏,雜草所剩無幾(稻田混生少量夾棵稗和大齡莎草)。水稻移栽后45 d株防效達93.2%,鮮質量防效達89.1%,防除效果顯著優于化學除草。從調查結果和田間目測,稻鴨共育對稻田雜草具有優異的控草效果。調查結果見表3。

四、調查評價

通過試驗結果可以看出,稻鴨共育對控制水稻前期雜草、紋枯病、稻縱卷葉螟防治效果分別達89.1%、72.1%和71.2%,大大減輕了水稻的主要病蟲草害。特別是在有機稻生產過程中,通過稻田養鴨可以有效控制雜草和病蟲為害,大大減輕人工除草和防治的勞動強度,節省高額的勞動力費用,從而降低生產成本,有利于推動有機稻生產順利進行。