《透鏡》章節(jié)教學反思

周健

摘要:教材是教學的輔助,教師應該通過調(diào)查學情,創(chuàng)造性地使用教材。本文通過對學情調(diào)查,基于艾賓浩斯遺忘曲線、最近發(fā)展區(qū)、結(jié)構化學習,提出對“透鏡及其應用”章節(jié)內(nèi)容的教學建議。

關鍵詞:創(chuàng)造性使用?艾賓浩斯遺忘曲線?最近發(fā)展區(qū)?結(jié)構化

傳統(tǒng)教學中,教師唯教材馬首是瞻,對學科所用教材秉著虔誠篤信的態(tài)度:按照教材的編排進行“點對點”的教學,即“教教材”;不會根據(jù)教學規(guī)律進行靈活的調(diào)整與改變;教學完全服從于教材,不是“用教材教”。

這種教學缺乏教師與學生雙向信息及多向信息交流,學生獲取知識具有非自主性,不利于潛能發(fā)揮。

此時教師應該在摸清學情的條件下,通過不同的教學方法、策略創(chuàng)造性地使用教材,從而使教學效果達到最優(yōu)化。

一、基于艾賓浩斯遺忘曲線的“多畫一列”

德國心理學家艾賓浩斯對遺忘現(xiàn)象做了系統(tǒng)的研究,他繪制了一條曲線,稱為艾賓浩斯遺忘曲線,如圖1所示。

若以開始記憶時為基數(shù),20分鐘后記憶量為58.2%。

物理以追求真理為目標,在探究性學習中,往往通過列表使數(shù)據(jù)有序,從而便于從龐雜的數(shù)據(jù)中找出各物理量之間的關系,數(shù)據(jù)的遺忘自然會使結(jié)論不能順利地形成。

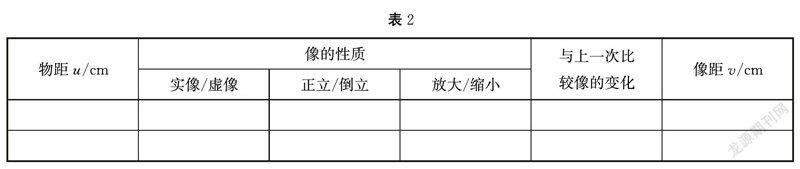

例如:在“探究凸透鏡成像規(guī)律實驗”時。往往設計如表1所示表格,使物距由大及小進行實驗完畢后,要討論當成實像時物距減小時像大小如何變化。

看似十分簡單的結(jié)論,學生應該會應對自如,但是學生反饋出此問題難度較大。

經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn),約有40%的學生在課堂上不能總結(jié)出“成實像時物距減小像距增大像變大”這個結(jié)論,都是經(jīng)過后期強行背誦記住。

這種強記內(nèi)容不是自己獲得的,不易理解,不夠深刻。

課程標準要求“學生經(jīng)歷實驗探究過程,學習科學知識和科學探究方法”。筆者基于這一點對此探究做了深入思考,發(fā)現(xiàn)學生只能通過強行記憶來掌握規(guī)律的原因是遺忘,遺忘了“像的變化”,于是對記錄表格做了如下改進:

在表格中增加“與上一次比較像的變化”一列(如表2),問題迎刃而解。

通過增加必要的表格行列,避免遺忘造成的大腦信息量不足,改進后的教學效果良好。

二、基于最近發(fā)展區(qū)的“多問一句”

應在教學中重視最近發(fā)展區(qū),利用學生的“前概念”,將略有難度的教學內(nèi)容提供給學生,在調(diào)動學生的積極性、發(fā)揮其潛能的基礎上,超越現(xiàn)階段而達到下一發(fā)展階段的水平。

例如:在“凸透鏡成像規(guī)律”一節(jié)中,學生可以通過畫光路圖和強行記憶規(guī)律表格等方式記住凸透鏡成像規(guī)律。經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn),約有50%的學生不能理解為什么將物距與焦距做比較,筆者做了基于“最近發(fā)展區(qū)”的如下教學設計。

(1)學生使用不同焦距的凸透鏡進行分組實驗;將發(fā)光體從距離凸透鏡較遠處逐漸靠近透鏡,每次都找到清晰的像,并記下物距、像距、像的性質(zhì)。

(2)提問:你認為在何種情況下可以得到倒立等大的像?實驗并測出物距和像距,得出物距、像距分別和焦距的關系。

(3)對比不同焦距的凸透鏡,在相同的物距情況下,像的性質(zhì)還相同嗎?為什么?

利用最近發(fā)展區(qū),巧妙搭建“腳手架”,便可以讓學生理解物距與焦距的關系。

三、基于結(jié)構化教學的“多總結(jié)一步”

碎片化學習以其靈活度高、針對性強、吸收率高而受到廣泛應用,但是知識不可能是孤立的,知識結(jié)構不是一張浮點圖:孤零零的知識點漂浮在各個位置,而應是一個將它們有序串聯(lián)起來的網(wǎng)絡。

例如:在“透鏡”和“眼睛和眼鏡”的學習中,便有如下碎片化的學習。

(1)在“透鏡”一節(jié)學習中,重點闡述了“凸透鏡對光線有會聚作用、凹透鏡對光線有發(fā)散作用”。

(2)在“透鏡”一節(jié)“動手動腦學物理”的習題鞏固環(huán)節(jié),設置了如下題目:如圖2,甲、乙兩個凸透鏡的焦距分別是3 cm和5 cm。畫出平行光經(jīng)過它們之后的光線。哪個透鏡使光偏折得更顯著一些?

學生通過作圖,得出結(jié)論:甲使光偏折得更顯著一些。

(3)在“眼睛和眼鏡”一節(jié)重點闡述正常眼看遠處和近處物體的調(diào)節(jié)、近視眼及其矯正。

這三點看似是孤立的、碎片化的,其實它們存在著必要的聯(lián)系。在筆者所在地區(qū),經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)有部分老師并不去講解第二點所示的習題,導致學生只能被動接受第三點的知識。

若將此習題加深一步,提出:“凸透鏡的焦距與光的偏折能力關系是什么?與凸起程度有什么關系?”學生通過畫圖,輔助教師演示實驗,便能得出“凸透鏡越凸,焦距越小,對光偏折能力越強”,若教師能通過設計實驗,讓學生親身體驗,這樣就更能加深學生對此附加結(jié)論的理解。學生自然就會對“正常眼看遠處和近處物體的調(diào)節(jié)、近視眼及其矯正”有更深的學習,改變被動接受的現(xiàn)狀。

“多總結(jié)一條”,便會將零碎的知識通過一條主線串聯(lián)起來,形成結(jié)構化網(wǎng)絡,從而使知識形成一個整體。

總之,在教學中,教師將教學理論、學情、方法策略相結(jié)合,并對教材做出合理性的改進,給學生提供最佳獲取知識、技能、方法的視角,便能提升學生的物理學科素養(yǎng)。

參考文獻:

[1]?課程教材研究所.義務教育教科書·物理(八年級上冊)[M].北京:人民教育出版社,2012.

[2]徐新梅.小臺階?穩(wěn)步走?循序漸進出規(guī)律——對《探究凸透鏡成像規(guī)律》一節(jié)課的分析與反思[J].中學物理,2016,34(20):6365.

責任編輯:黃大燦