“三研+學案導學”模式在物理教學中的應用

王云飛

為充分提高課堂教學效率,創新教師課堂教學模式以及學生的學習方式,我校在原有的學案導學的教學模式基礎上,結合目前的實際校情和學情,提出了“三研+”學案導學的教學模式。在該教學模式的引領下,我們結合物理學科的特點,在教學中充分體現了“研之精華”“研其深度”的特點。

(一)研讀物理概念的精華

高中物理教學中存在的難題之一是學生理解不透基本的物理概念、規律、定理以及定律。然而這些基本的概念、定律、定理和定律卻是解決問題的關鍵。因此,為了能夠讓學生解決這個學習的難題,首先應先研讀物理概念的精華,也就是要讓學生知道概念、規律、定理和定律的內涵和外延。

例如,平拋運動是高中階段重點學習的曲線運動之一。平拋運動的概念是物體以一定的初速度水平拋出,運動過程中只受重力作用。對于這個概念,我們在學案的“研讀”部分,巧妙地設置了“問題串”:①平拋運動的條件是什么?②軌跡是怎樣的?③重力的特點是什么?④物體的受力滿足怎樣的受力特點能夠使其運動形式與平拋類似?通過這樣一系列的“問題串”的引導,讓學生通過研讀平拋概念的表象,進一步“研”出概念的精華。這樣,學生既加深了對物體做平拋運動的理解,又能夠合理外推,為進一步解決物體的“類平拋”運動奠定了基礎。同時,學生也能根據物體的運動形式反推其受力特點,從而間接地培養了他們利用已知解決未知的能力。

(二)研讀物理習題題意的精華

在練習中,學生存在的困難很多時候是拿到問題要么沒思路,要么有了思路也做不對。出現這樣現象的一個很大因素是學生不會審題,讀不出題干的精華,即題干的關鍵字眼,而這些字眼往往是我們解決問題的關鍵。所以,在“研讀”這個環節中,教師要在研讀出學生不會做題的原因后,根據大多數人的實際情況合理設置問題,通過間接的引導,讓學生研讀出題的深意,并幫助他們巧妙地找到解決問題的突破口,逐步引導,最終攻堅克難,樹立起學生解決問題的信心。

(三)研讀“問題串”的精華

我們所設置的一系列“問題串”,充分體現了教師對教學內容以及對所教學生的研讀。具體體現在:是研讀了相關物理概念、規律、定理和定律之后的精華展示;是教師對所教學科全局性把握的體現;是教師教學生閱讀、引導學生思讀、調整學生解讀的關鍵;是研讀學生的實際進而調整教學的結果。

設置“問題串”的目的就是讓學生在教師的引導下,通過閱讀“問題串”、聽講部分講解和分析、參與交流展示的過程,收獲研讀的精華。

在學生充分地研讀物理概念和規律的前提下,在研讀題意題干的精華之后,可以利用研習的平臺,充分展示其研讀的成果;利用研習的空間,充分展示其學習的深度。

對于研習,教師可以根據所教學生的具體學情,合理地設置研習內容和選擇研習的空間。

(一)研習內容的設置和操作

1.精選習題,研習深度

精選習題,對于教師而言是研習的初步。每個班的學生都存在個體上的差異,教師可以在學案的“研習”部分分層設置與研讀內容相關聯的研習內容。例如,可以設置典型的“分層例題”配典型的“分層習題”。典型的例題體現在對重要物理概念、定理和定律的理解,對重要物理思想、方法的滲透,對重要物理規律、結論的得出上,這些例題和習題要體現物理問題的深度。而“分層”可以在題的難易、題的數量或者是做題的時間等方面予以體現。

教師還可以通過設置“問題串”的方式指導學生研習的思路和方法,明確要研習的重點,控制研習的方向、指導研習的重點難點和關鍵點。學生則可以通過參與聽講、臨摹、自我練習實現深度研習。

縱觀歷年的高考物理試題,理綜24題或者25題大多以“綜合性多過程問題”為考察的重點,而學生往往對于該類問題掌握得有所欠缺。通過研習該類問題,可以巧妙地設置“問題串”,以引導學生學會分析,通過反復臨摹,最終讓其真正理解這些內容。

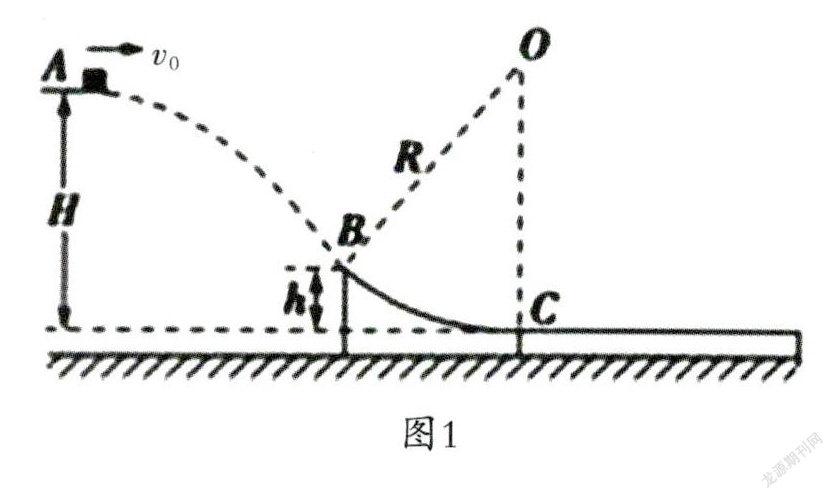

例如,如圖1所示,從A點以Vo=4m/s的水平速度拋出一質量m=1kg的小物塊(可視為質點),當物塊運動至B點時,恰好沿切線方向進入光滑圓弧軌道Bc,經圓弧軌道后滑上與c點等高、靜止在粗糙水平面的長木板上,圓弧軌道c端切線水平,已知長木板的質量M=4kgA、B兩點距c點的高度分別為H=0.6 m、h=0.15 m,圓弧軌道半徑R=0.75 m,物塊與長木板之間的動摩擦因數u1=0.5,長木板與地面間的動摩擦因數u2=0.2,g取10 m/s。已知sin37°=0.6,COS 37°=0.8,求:

(1)小物塊運動至B點時的速度大小和方向;

(2)小物塊滑動至c點時,對圓弧軌道c點的壓力;

(3)長木板至少為多長,才能保證小物塊不滑出長木板。

設置問題:

(1)該題共描述了幾個運動階段?

(2)每個階段分別做什么運動形式?

(3)各階段之間的連接狀態分別是什么?

(4)如何求解各階段連接狀態的速度?

(5)題干中的關鍵信息是什么?

(6)板塊模型的“求解套路”是什么?

2.規范板書,研習習慣

規范性的板書能夠在視覺上吸引學生學習的注意力;同時還能彌補教師講解過程的不清晰或者學生由于溜號錯失的關鍵環節;此外,還能成為學生最后在仔細品味環節的抓手。因此,教師在精辟的分析后再配以規范性的板書,并加以敦促,可以讓學生養成良好的學習習慣,真正將研習的內容呈現在卷面上,規范作答。

(二)研習空間的選擇和操作

對于研習空間,教師不僅可以將其設置在學案之中,展示于課堂之上,也可以將其拓展到課下,固定于每個班級后面的黑板上,甚至可以投放于每個班級的學生宿舍中,供學生茶余飯后來繼續研習。此類方法不僅拓展了課堂的容量,同時也給予了學生更多的研習和展示自我的空間。