培養測量素養豐富活動經驗

陳為強

摘要:教學絕不是簡單的告訴,應該是讓學生親身經歷的一種過程,一種體驗,還應該是結果對過程的丄種難舍“情誼”。在教學中,應聚焦測量的過程,從“學會”到“會學”,讓學生在操作中建構起統一計量單位的意識;從“單薄”到“厚重”,讓學生在“做”中理解測量概念的實質;從“個體”到“整體”,幫助學生理清圖形測量公式推導過程的來龍去脈;從“內學”到“外學”,給學生建立測量的實踐體驗;從“無形”到“有形”,讓估算意識和估測習慣深入學生心中。

關鍵詞:測量;素養;數學課堂;活動;經驗

小學數學教學中,測量的本質就是用一個作為標準的同類量與待測定的量進行比較的過程,它使物體具有量化的可能,讓學生更加深刻地理解物體是可測量的。《義務教育數學課程標準(2011年版)》在第一學段要求將測量與估計物體長短、大小結合起來,將測量與探索長方形、正方形周長和面積單位結合起來進行教學;第二學段要求通過對平面基本圖形、簡單幾何體以及某些實物的測量,探索并掌握平面圖形和簡單幾何體的計算方法,并解決生活中的問題。

教學教學絕不是簡單的告訴,應該是讓學生親身經歷的一種過程,一種體驗,還應該是結果對過程的一種難舍“情誼”。在教學中,我們應該聚焦測量的過程,努力提高學生的數學素養。

在度量單位的教學活動之前,教師應對學生進行必要的學情分析,明晰學生已有的生活經驗和認識規律,要引導學生動手操作,使其選用個性化的測量方法。只有這樣,才能讓學生產生認知矛盾,自己體會到建立統一度量單位的重要性,實現從“學會”到“會學”。學生在操作活動過程中測量的方式可能會不同,教學中,教師不要急于讓學生匯報得到的結果,而應重視測量方法的指導,逐步矯正學生不合理的測量方法:對學生每次的測量結果,教師都要注意傾聽,要捕捉學生的個性思想,留出和學生進行交流討論的時間和空間。

例如,在探究“合適的面積單位”時可以如下教學。

談話:請同學們當小小設計師,通過動手操作探究合適的面積單位。出示材料(見圖1),明確活動要求:①依據三個不同的圖形,設計一個形狀和大小都合適的測量標準,用它能準確測量出這三個圖形的面積;②把你設計的圖形,畫在彩紙上并剪下來,比一比,看看能否都能準確測量;③觀察一思考一動手實踐;④遇到困難可以尋求老師和同學的幫助。

通過設計這樣的操作過程,不僅讓學生逐步感受到了采用統一的計量單位的必要性,同時也培養了學生的測量意識,激發了學生學習的興趣。

概念教學就是要讓學生弄明白概念的“前世今生”“來龍去脈”。體現在測量的概念教學中就是讓學生在“做”中去感悟。因此,為了突出事物的本質屬性,就要求教師要使用大量的、豐富的、不同類型的、感性的材料,讓學生用自己的親身實踐去感知、去判斷。然后,再經過比較、分析、歸納,提煉出抽象的概念。在概念的教學過程中一定要“緩”,要感悟不要“趕悟”。只有讓學生通過動手圍、鋪、搭、拼、擺等活動,積累相應操作活動經驗和思維經驗,學生今后才能靈活地解決問題。

例如,在教學“周長的概念”時可以如下進行。

師:根據你對周長的理解,選擇一幅你最喜歡的圖形,描出它的周長所在的邊。

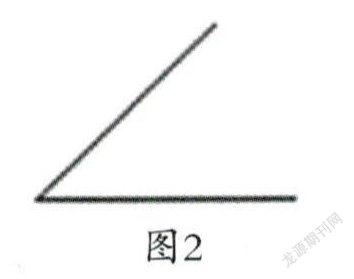

師:老師這里還有一幅圖(見圖2),根據我們剛才對周長的理解,仔細觀察,你有什么想說的?

學生通過爭辯得出,這個圖形沒有周長。

教師啟發:你能把這個沒有周長的圖形變成一個有周長的圖形嗎?(學生動手嘗試)

小結:整個連起來的圖形我們簡稱為封閉圖形。封閉圖形一周的長度就是它的周長。

在這樣的教學中,教師并沒有直接給出周長的含義,而是讓學生從生活經驗出發,通過觀察、操作、比較等活動,幫助學生理解了周長的實質含義。

在教學中,我們經常發現,學生記憶最深刻的是公式,而至于推導過程,很多時候他們早就忘得一干二凈了。在圖形測量公式推導的過程中,教師要引導學生經歷觀察抽象、想象連接、歸納對比等數學活動,打通新舊知識之間的聯系,使得測量公式的推導水到渠成、呼之欲出。這樣做,不僅能夠幫助學生理解性地記憶測量公式,還能在測量公式的推導中領悟其背后的數學思想方法;這樣做,也能幫助學生理清圖形測量公式推導過程的來龍去脈,實現從知識“個體”到“整體”的自然銜接,形成結構化的思維。

例如,在圓的面積公式的推導中可以如下去做。

談話:請大家回憶一下。以前我們學習過的平行四邊形、三角形的面積公式的推導過程是怎樣的?應用了什么樣的數學方法或者思想?那圓能不能轉化為我們學過的圖形呢?

教師設計一個啟發點:將圓等分成8份、16份、24份,問:你能推導出圓的面積公式嗎?學生通過小組合作探究,拼成近似的三角形、近似的長方形、近似的等腰梯形,教師投影出它們的圖形。然后,用求長方形、三角形、梯形面積的方法推導出圓的面積公式。

這樣,從學生的思維角度預設課堂教學過程,使學生的思維更加活躍。教師打破了教材中單一的推導方法,不是機械地灌輸,而是由學生的想法自然生成。在圓的面積的多元化推導過程中,學生感受到了知識之間的關聯。

“進行測量”的目標包括兩個維度,分別是掌握實際測量的方法與對估計的結果能進行驗證。教材中安排了很多相關的教學實踐活動,目的是為了讓學生體驗實際測量的真實過程,提升學生與人交往的能力和利用數學知識解決問題的能力,使學生感受到數學和生活的聯系,發展學生的應用意識。在實際測量時,教師可以帶領學生從室內拓展到室外,拓展學生測量的時間和空間。同時,教師應鼓勵學生依據測量對象的不同也采用不同的方式進行測量,并表述不同的測量方式的根據,還應多加強過程性的指導。

例如,測量雞蛋的體積:①從家里帶幾個雞蛋來,最好是大小不等。②你準備怎樣測量雞蛋的體積?請設計操作步驟。③準備測量工具。需要準備哪些測量工具呢?④測量并記錄測量結果。為了使測量的結果準確,應該多測量幾次,求平均值。⑤想一想:在實驗過程中你學到了什么?遇到了什么困難?用到了哪些數學知識?然后把實驗過程、結果和自己在實驗中的感受、感悟等寫麒驗報告。

這樣的安排,充分調動了學生實際操作的積極性,激起了學生的參與意識,他們通過自己的操作活動和教師的有效指導,加深了印象并形成了一定的測量經驗。

在日常生活中,并不是每次測量都需要得到精確的測量結果,很多時候往往只需要對結果作出估計,這種通過觀察、比較、類推等認知活動,獲得概略化的測量結果的就是估測。培養學生的估測意識與估測能力是《義務教育數學課程標準(2011年版)》中明確提出的培養目標之一。實際教學時,教師應有意識地滲透估測方法,最終使學生能有意識地運用估測的方法和技能解決一些實際問題,并形成自覺估測的意識和習慣。

教材中的涉及到的估測的內容有:估計自己的手掌、自己的食指、數學書封面的短邊的長,教室內門的高、黑板的長……估計一些不規則圖形的周長,估計黑板面、教室正面,還有長方形和正方形的面積,估計近似三角形、平行四邊形、梯形等不規則圖形的面積……在面對這些估計測量的問題時,教師要教會學生如何根據不同的問題情境選擇合適的策略進行估測。估測的策略是多樣的,可以借助于標準長度單位的表象進行估測,也可以使用柞長、步長等學生熟悉的非標準長度單位實行合理估測。

總之,學生的數學測量素養的形成是一個長期、不斷積累和體驗的過程。測量教學給學生提供了通過自己的感覺器官去發現和認識世界的機會。作為教師,在課堂預設時,不僅要激發學生參與測量的熱情,而且要深層次地挖掘數學知識的本質,引領學生層層深入到真正的測量過程中去,發展學生的測量素養,培養學生的空間觀念。