聚焦學生核心素養的發展構建與實施“尊重”理念下的學校課程體系

遼寧省實驗學校始建于1957年,60年來,實驗人不忘初心,秉承“實驗創新,整體育人”的辦學思想,發揮九年一貫制優勢,在課程教學改革方面不斷探索,積累了寶貴的實踐經驗。

在全面堅持立德樹人、著力提高質量、促進均衡發展、聚焦學生核心素養發展的當下,我校把“尊重教育”作為自己的教育哲學,本著“價值引領—系統建構—實施推進—檢驗優化—拓展應用”的思路,構建并有效實施了尊重教育課程體系,實現了學校內涵發展的系統性突破。

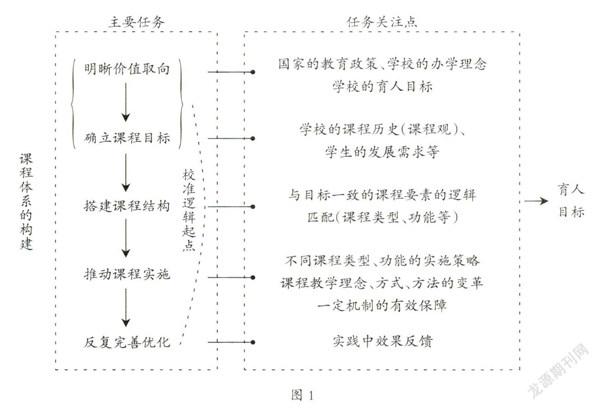

學校確立了課程體系構建的流程、主要任務和各項任務的關注點,即“明確價值取向—確立課程目標—搭建課程結構—推進課程實施—反復優化完善—最終達成育人目標。”(見圖1)

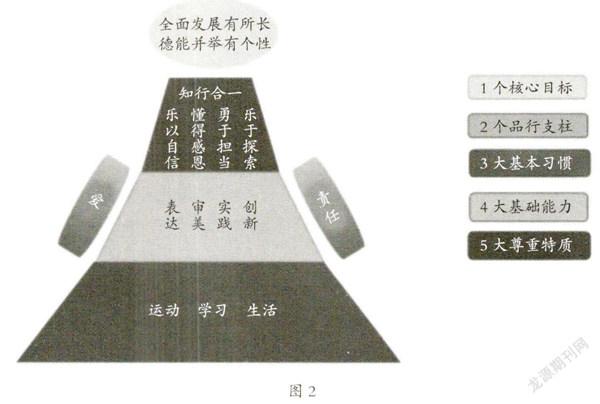

(一)確立了以“尊重”理念為統領的“12345目標體系”

我們明確了課程構建的價值取向,確立了以學校“尊重”理念為統領的“12345目標體系”。“1”是一個核心育人目標——培養“全面發展有所長,德能并舉有個性”的學生;“2”是兩大品行支柱——“愛與責任”(指心中有愛和負責擔當。“愛”具體表現為對生命的珍愛,對他人的尊重,對社會的關注,對自然的熱愛,對家國的情懷,對宇宙生命的人文關懷。“責任”具體表現為服務、擔當、公益的意識,自理、自主、自律等負責任的行動);“3”是三大基本習慣——“運動習慣”“學習習慣”“生活習慣”;“4”是四大基礎能力——表達能力、審美能力、實踐能力、創新能力;“5”是五大“尊重”特質———樂觀自信,懂得感恩,勇于擔當,樂于探索,知行合一。(見圖2)我們在此基礎上把“兩大品行支柱”“三大基本習慣”和“四大基礎能力”細化為年段目標和關鍵指標,形成了文本方案。

(二)搭建“自主實現課程”的結構框架

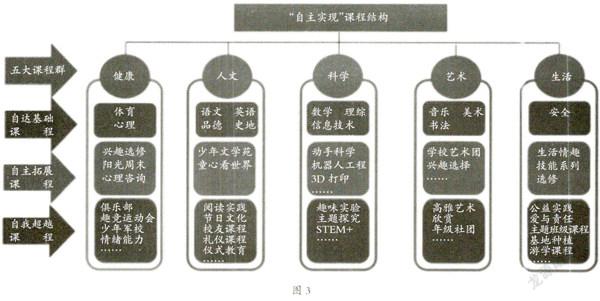

我們以“潛能課程觀”和課程目標為指引,搭建了融合并串聯著健康、人文、科學、藝術、生活五大課程群的“自主實現課程”結構框架,具體包括“自達基礎課程”“自主拓展課程”和“自我超越課程”三種課程類型。(見圖3)

1. 自達基礎課程

由國家課程和地方課程所規定的課程組成,是基于兒童思維發展的基礎性必修課程。其中“自達”之意取自《學記》中“道而弗牽,強而弗抑,開而弗達”,意為讓學生在老師的啟發下,通過自己的努力達成學習目標,強化對規律的尊重。課程實施中突出其基礎性、融合性和學段的銜接性,指向培養目標的“全面發展”和“德能并舉”,是培養學生核心素養的重要載體。

2. 自主拓展課程

由學校自主開設的各類拓展課程組成,是基于兒童興趣發展的多元化校本選修課程,強化對學生個性選擇的尊重。課程設計中突出其拓展性和選擇性,旨在促進學生發展“有所長”和“有個性”,是滿足學生潛能發展需要和多樣化人才需求的必要支撐。

3. 自我超越課程

由學校自主開設的特色課程組成,是基于兒童智慧生長的特色化校本必修課程,強化對學生自我實現需求的尊重。課程設計中突出其綜合性、開放性和序列化,旨在推動知識的綜合應用與能力的全面提升,實現自我超越。

經過實踐,學校總結出推進課程實施的5個有效策略。

(一)國家課程的校本化落實

1. 優化整合

包括國家課程與地方和校本課程的優化整合、學科內資源優化整合和跨學科課程的整合;發展一貫優勢,解決有效銜接問題,拓寬學習邊界。

2. 注重實踐

具體體現為學科實踐和跨學科實踐。

3. 課時靈活

依據學科特點,尊重學習規律,靈活進行課時安排。采用常規課時(40分鐘/35分鐘)、長課時(課程連排)、短課時(書法25分鐘/天、經典誦讀10分鐘/天、超微課時3分鐘/節)。

4. 課型多樣

開設基礎課+專項課(低中年段體育,按性別分項走班,“女形男武”“女健男籃”)、基礎課+選項課(高年段英語——口語、語法、閱讀,體育——籃球、羽毛球、健美操、乒乓球、跆拳道)、基礎課+班特課、基礎課+網絡微課、基礎課+大課(綜合實踐課、健康教育課)。

(二)校本課程的特色化實施

1. 課程的選擇性

基于本校學生發展實際,使拓展課程的開設既體現“博”——滿足學生的多元化興趣發展需求,又突出“約”——聚焦主體的核心素養發展;既尊重實際——分年段開設,又尊重發展——分層級開設;而且尊重學生的自主選擇,讓學生在有限的時間里學習對其發展更有價值的課程。

2. 課程的序列化

充分發揮九年一貫制的育人優勢。我們構建了序列化特點鮮明的校本課程,如序列化的閱讀課程、社會實踐課程、儀式課程、主題教育課程。

3. 成長的自主性

在拓展課程中給學生創設充分的自主學習和發展的空間,讓學生在自組織中互學、互促、共生,實現自我超越。如年級社團課程、體育俱樂部課程、少年文學苑課程、少年科學院課程、實驗兒童城自主管理課程等。

4. 發展的社會化

我們把鮮活的社會生活引入課程,建立起學校課程與學生生活世界的關聯,如公民課程,讓學生經歷序列化的種植體驗、軍營體驗、生存體驗、職業體驗、科學調查體驗、社會微公益體驗,以課程為橋梁把公民道德意識和責任意識深植于心中,培養社會性,使他們在真實具體的社會實踐情境中獲得核心素養的發展。

5. 課程的綜合化

我們通過綜合性項目學習課程(STEM+課程)及課程的綜合化實施,培養學生的必備品格,發展學生的關鍵能力。

6. 課程的多元性

我們根據學生的多元發展的需求,打破學校內部課程資源的局限,借力而為,給學生提供了多元的課程學習,如家長課程、校友課程、名家進校園課程等。

(三)課堂教學的學本化實施

我們在繼承與發展的基礎上,共同創建“學本·尊重”的文化課堂。首先,明晰了“學本·尊重”文化課堂的樣態,即學生本位、學科本質、學堂本真。其次,創建了靈動的“學本·尊重”文化課堂的教學模式,“啟、學、議、練、檢”每個板塊功能明確。再次,突破教與學方式變革的瓶頸。

(四)課程評價的綜合化實施

評價的目的是為了激勵和改進,過程比結果重要,成長比成績重要。我們注重評價的過程性和發展性,實行“內容多維、主體多元、方式多樣”的分類課程評價。同時,結合成長手冊、成長賀卡和學校特色獎項等綜合化的評價方式,充分尊重人的發展規律,促進了學生的全面發展、個性化發展和可持續發展,使不同的學生都可以成為最好的自己。

(五)組織結構的創新

學校創新組織結構機制,倡導讓學術走向前臺,設立學術委員會,指導德育與學生發展研究部、課程與教學研究部、科研與教師發展部,負責學校集團內相關領域的頂層設計。在學校集團范圍內按專業領域設置教育教學與科研一體化的學科或德育學術型組織單位,有語文、數學、英語、體育、藝術、文理綜合、心理健康教育研究室、低中高年段德育研究室和信息技術應用研究室。

學科和德育研究室對學科教育和德育進行頂層設計,整體規劃學校(集團)一至九年級的學科教育和學生發展,實施一體化的學術管理、研究和研修,凸顯教育功能和特色,促進學生核心素養發展。各教育研究室與學校教研處各司其職,各盡其責,協同配合,形成了創新化的學術管理機制,共同保障課程體系在實踐中得以科學有效的實施。

(責任編輯:李陽)